|

|

|

| 熊野若王子神社 (京都市左京区) Kumano-nyakuoji-jinja Shrine |

|

| 熊野若王子神社 | 熊野若王子神社 |

|

|

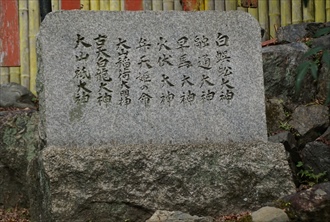

本殿  本殿  本殿      末社・恵比須社(夷川恵比須社)      手水舎  金剛地蔵菩薩  宝形   「名に高き滝の白糸さればこそ花のにしきをおりいだしけれ」千種有功 「名に高き滝の白糸さればこそ花のにしきをおりいだしけれ」千種有功 石橋 石橋 イヌマキ科のナギの神木   天照神力五大力王、天照神力弁財天  白蜈蚣大神、融通大神、早馬大神、火伏大神、弁天姫の命、大山稲荷大明神、吉天白龍大神、大山祇大神  天龍白蛇弁財天  天龍白蛇弁財天  天龍白蛇弁財天  天龍白蛇弁財天  天龍白蛇弁財天  滝    本間龍神  本間龍神  本間龍神  本間龍神      瀧宮神社  瀧宮神社  瀧宮神社  瀧宮神社  千手滝不動尊  千手滝不動尊  福寿稲荷大神  福寿稲荷大神  福寿稲荷大神  地蔵尊   不動尊  不動尊  不動尊の台座の角柱の自然石  不動尊  千手滝  桜花苑  桜花苑  【参照】「若王子町」の町名  【参照】鳥居前の「東方斎碑(とうほうさいひ)」、荒尾精(東方斎)の寓居跡  【参照】鳥居前、荒尾精(東方斎)の門下生9人の碑  【参照】哲学の道 |

哲学の道を東へ上った東山若王子山(にゃくおうじ)の西麓に、熊野若王子神社(くまの-にゃくおうじ-じんじゃ)がある。「若王子神社」とも呼ばれた。かつては永観堂に隣接し、鎮守社として「禅林寺新熊野社」とも称された。古く、熊野詣の際には、当社を始発地にしていた。 祭神は、国常立神(くにとこたちのみこと)、伊佐那岐神(いざなぎのみこと)、伊佐那美神(いざなみのみこと)、天照大神(あまてらすおおみかみ)になる。末社は恵比須神社、三解社、山神社、滝宮社などが祀られている。旧村社。 京都十六社朱印めぐりの一つ。若王寺の鎮守社で、京都三熊野/洛中熊野三山(みくまの、ほかに熊野神社・今熊野神社)の一つに数えられ、当社は那智大社を表している。 学業成就、商売繁昌の信仰がある。授与品は梛守(ナギの葉が入ったお守りは、悩み、災いをなぎ倒す、なぎ祓う)、交通御札、子ども御守などが授与される。 ◆歴史年表 平安時代、1160年、旧6月、後白河上皇(第77代)により、紀州熊野三所権現を勧請して創祀された。(社伝)。那智分社とされた。真紹が禅林寺(永観堂)を創建し、その守護神とし祈願所にされたともいう。(『元亨釈書』)。「正東山若王子」の鎮守とされた。神仏習合により「若王寺」とも呼ばれた。 1178年、旧11月条、第80代・高倉天皇皇后・平徳子の安産祈願をした、神社41カ所の一つとして「白川熊野」とある。(『山槐記』) 1180年、旧8月条、源頼朝から所願成就の祈願が出された。(『吾妻鏡』) 鎌倉時代、武家の信仰を集める。鎌倉幕府初代将軍・源頼朝(1147-1199)が寄進する。頼朝は『般若心経』を奉納した。(「若王子神社文書」) 13世紀(1201-1300)後半、第90代・亀山天皇(在位:1260-1274)が、東山に離宮禅林寺を造営した。当社を鎮守社とし、禅林寺新熊野社と称したともいう。 南北朝時代、1345年、旧4月、室町幕府初代将軍・足利尊氏は、淡路国由良荘を寄進した。(「若王子神社文書」) 。尊氏は天台座主・良海僧正を当寺別当に任じた。以来、管主は修験道を兼職し、本山山伏の棟梁になる。聖護院門主の入峰に際して先達を務めた。 1392年、旧11月、3代将軍・足利義満は、備中国万寿三ヶ荘の下司職を安堵した。(「若王子神社文書」) 室町時代、1400年、旧5月、義満は摂津国兵庫下荘を安堵した。(「若王子神社文書」) 1465年、旧3月、花見の名所としても知られる。8代将軍・足利義政も花見の宴を催した。(『応仁記』) 応仁・文明の乱(1467-1477)で社殿は荒廃する。 安土・桃山時代、1582年、旧9月、羽柴(豊臣)秀吉は、山城吉祥院の寄進をする。(「若王子神社文書」) 。 1585年、旧11月、秀吉から山城国西院、岩倉長谷が朱印地として寄進される。(「若王子神社文書」) 江戸時代、若王寺僧正澄存(ちょうぞん、?-1652)が再興する。聖護院門跡院家として、「正東山若王子乗々院」と号した。寺領75石余を得る。(「京都御役所向大概覚書」)。熊野詣の始発地のために、具足商人の崇敬を得る。境内に、桜、楓が多く植えられた。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、聖護院より離れた。この頃、鎮守社・槇本稲荷神社は豊国神社に遷される。 1871年、地仏堂に安置されていた薬師如来坐像は、奈良国立博物館に遷される。 近代以降、南面して4社殿(本宮・新宮・那智・若宮)があり修築される。 現代、1978年/1979年、一社相殿に改築される。 ◆後白河 天皇 平安時代後期の第77代・後白河 天皇(ごしらかわ-てんのう、1127-1192)。男性。雅仁(まさひと)、法名は行真。父・第74代・鳥羽天皇、母手中宮待賢門院璋子(権大納言藤原公実の娘) の第4皇子。1155年、異母弟の第76代・近衛天皇の死により践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)し、29歳で即位する。即位は鳥羽法皇の意向により、崇徳上皇、その子の皇位継承を阻止するためだった。乳父・藤原信西が重用された。1156年、鳥羽上皇没後、皇位継承を巡り、保元の乱が起こる。崇徳上皇方と後白河天皇方で戦い、天皇方が源義朝(よしとも)、平清盛(きよもり)らの活躍で勝利した。崇徳上皇を配流させる。乱後、新制七か条を制定し、記録所を設置して荘園整理を行い、寺社勢力の削減を図ろうとした。1158年、3年の在位の後、第78代・二条天皇に譲位した。1159年、信西に反感を抱く人々による平治の乱で、清盛の攻勢で仁和寺に逃れた。乱後、清盛が実権を握り、平家と連携する。1161年、法住寺殿に移る。1168年、清盛と謀り六条天皇を退位させ、憲仁親王(高倉天皇)を即位させる。1169年、園城寺前大僧正・正覚を戒師として出家する。園城寺長吏・覚忠により受戒し、法名は行眞と称した。院近臣の強化、延暦寺や東大寺の僧兵の利用で清盛を除こうとした。1170年、東大寺で改めて受戒した。1171年、清盛の娘・徳子が法皇の猶子になり、高倉天皇に入内になる。1177年、近臣による平氏打倒の謀議が発覚する鹿ケ谷の事件が起こる。以後、清盛との関係が悪化する。1179年、清盛の謀反により、院政を止め鳥羽殿に幽閉の身になる。1181年、高倉上皇没後、院政を再開する。法皇は頼朝と結び義仲を排しようとした。法皇は比叡山に身を隠した。1183年、法住寺合戦で、木曾義仲が法住寺殿を襲撃し、後白河法皇と後鳥羽天皇は六条西洞院の御所に幽閉され院政を止められる。法皇は頼朝に救援を依頼した。1184年、義仲が討たれる。平氏は京都を追われ、1185年、源義経の軍に壇ノ浦で滅ぼされた。1192年、室町殿(六条殿)で亡くなる。66歳。法住寺法華堂に葬られる。 二条天皇、六条、高倉、安徳、後鳥羽天皇の5代30余年にわたって院政を行い、治天の君(院と天皇の二重権力の競合併存)として王朝権力の復興・強化に専念した。台頭した武士勢力を対抗させて巧みに抑え、源頼朝は「日本一の大天狗」と評した。大内裏造営を行い、法皇になり清盛の尽力し蓮華王院(三十三間堂)、長講堂などを造営し、造寺、造仏、高野山、比叡山東大寺などの参詣を盛んに行なった。熊野参詣は34回に及んだという。歌謡を分類集成した『梁塵秘抄』『梁塵秘抄口伝集』10巻を撰した。遊女・乙前に今様を学ぶ。今様は、法住寺の広御所で披露され、さまざまな階層が参加した。 ◆澄存 江戸時代前期の僧・澄存(ちょうぞん、?-1652)。詳細不明。男性。号は勝仙院、徳本院、若王寺僧正。駿河(静岡県)の生まれ。父・今川氏真(うじざね)。天台宗若王子乗々院の院主。熊野三山奉行などを務めた。 ◆荒尾 精 近代の軍人・荒尾 精(あらお-せい、1859-1896)。男性。号は東方斎(とうほうさい)。父・尾張(愛知県)藩藩士・荒尾義済の長男。1868年、東京の外国語学校に学ぶ。中退し、教導団を経て、1882年、陸軍士官学校を卒業した。歩兵第13連隊(熊本)、参謀本部を経て、1886年、陸軍参謀本部より清国に派遣された。上海の岸田吟香と親交し、中国各地の調査を行う。1990年、上海に教育者・陸軍軍人・根津一(ねづ-はじめ)とともに、日清貿易研究所(東亜同文書院の前身)を設立し、日本人教育にあたる。1894-1895年、日清戦争で通訳・諜報活動に従事させた。1896年、日清戦争後、紳商協会創立のため、台湾・南清視察途上に病死した。39歳。 当社の鳥居前に東方斎碑、門下生の碑が立つ。 ◆神像・仏像 ◈末社・恵比須社(夷川恵比須社)の祭神「恵比須神像」は、室町時代作という。木造、寄木造の坐像であり、等身大で知られている。 ◈かつて地仏堂に安置されていた「薬師如来坐像」(49.7㎝)(国宝)は、平安時代前期、9世紀/9世紀前半の作になる。若王子神社の本地仏だった。近代、1868年の神仏分離令以後、1871年に民間に流出し、その後、奈良国立博物館に遷された。 面相は、抑揚に富んだ顔立ちであり、鋭い彫り口の衣文(えもん)に檀像の特色がある。鼻下で詰まり、強い伏し目、尖り気味・小鼻は張り、口は鋭い輪郭で両端を深く彫り窪める。堆(うずたか)い肉髷(にっけい)をしている。体躯はなで肩で、背は丸め少し顔を突き出す。両肘の位置は低く構え、腰を沈め膝を張る。 表面に黄土を塗って檀色にした可能性があり、一部の漆箔は後補とみられる。木心は蓮肉前方先端中央にある。これに木製螺髪(らほつ)を植え付け、両手先を矧ぎ付けている。蓮肉部では背面に光背を立てるため、2枚のL形金具を取り付けていた痕跡がある。その底部が一部切り取られていた。 脚部が薄く、膝が蓮肉から大きくはみ出す点、左右から対向する茶杓(ちゃしゃく)形を交える衣文の彫法、意匠化された耳の形などに東寺(南区)講堂諸像との類似性があり、同時期の同一工房による制作との説もある。 内刳は施さない。八重蓮華座は後補になる。木造、榧(かや)材(両手先・螺髪を除き、台座蓮肉部を含めた全身)、一木造、素地、彫眼。 ◆建築 ◈かつて境内に「地仏堂」があった。近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により破却され、現在は宝形だけが残されている。 ◈「旧祖師堂」、「旧本地堂」があり、神仏習合時代の遺構になる。 ◈「本殿」は、近代以降、南面して4社殿(本宮、新宮、那智、若宮)があった。1978年/1979年、一社相殿に改築された。 ◈ほかに、拝殿、新線所、社務所がある。 ◆若王子 若王子とは熊野の新宮の意味がある。熊野権現の若宮とも呼ばれ、熊野権現の御子神になる。この権現とは仏菩薩が衆生を救うために日本の神に姿をかえ、この世に現われたとする。 また、若王子の社号は、天照大神(あまてらすおおみかみ)の別称、「若一王子(にゃくいち-おうじ)」に因むという。禅林寺の鎮守社とされ、「禅林寺新熊野(しんくまの)神社」、神仏習合期には「若王寺」とも記された。 ◆末社 ◈末社「恵比須社(夷川恵比須社)」の祭神は、等身大の夷神を祀る。開運商売繁盛の信仰がある。かつて夷川通(小川通夷川東入ル付近)にあり、夷(夷子)社と称した。中世に、若生子神社境内に遷された。家具商、調度商などの信仰を集めた。 ◈末社「三解(みとけ)社」は、背後の山中にある。祭神は女宮霊という。江戸時代の第120代・仁孝天皇皇紀・新待賢門院藤原雅子(1803-1856)が皇子皇孫守護のために勧請したという。 ◈ほかに、天龍白蛇弁財天、本間龍神、瀧宮神社、福寿稲荷大神、また、千手滝不動尊、不動尊なども祀られている。 ◆熊野御幸 熊野詣は浄土信仰に基づき、紀伊国(和歌山県)の熊野三山(本宮・新宮・那智)に参詣することを意味した。皇族の場合は「熊野御幸(くまの-ごこう)」と呼ばれ、平安時代中期-鎌倉時代後期までにおよそ100回になった。ただ、天皇の行幸はなかった。 平安時代中期、907年の宇多法皇(第59代、867-931)以来、991年の花山法皇(第65代・968-1008)、白河上皇(第72代・1053-1129)以後は盛んになり、後白河法皇(第77代・1127-1192)は34回にのぼる。院政期の鎌倉時代後期、1281年の後鳥羽上皇(第82代1180-1239)は30回を数えた。 法王・上皇による熊野行幸は、院中を発し、若王子で身を浄めた。新熊野神社で1回目の休憩を取り、伏見から淀川を船で下り紀伊に向かった。熊野への路には紀(伊)路と伊勢路の2つがあり、京都からは紀伊路の中辺路を辿った。行程は往復170里(668km)を1カ月の徒歩により行われた。難路のため道案内する御師(おし)・先達(せんだつ)が活躍した。平安時代より紀路の道筋には熊野社の末社・王子社(九十九王子)があった。 「熊野へ参らむと思へども、徒歩(かち)より参れは道遠し、すぐれて山峻(きび)し、馬にて参れば苦行ならず、空より参らむ、羽賜(はねた)べ若(じゃく)王子」(『梁塵秘抄』)の歌がある。いかなる身分の人でも、苦行のためには歩くことといわれ、鳥になって飛んでいくとお道化ている。 鎌倉時代以後、武士・庶民の参詣が多くなり、室町時代には伊勢参りの流行で衰微した。 ◆石橋 鳥居の前に石橋が架かる。江戸時代前期、1656年、吉良家から寄進されたという。 ◆自然 社の東の山には瀑布などがある。那智の滝を表し、熊野御幸の際に、後白河法皇をはじめ修験者などが身を浄め熊野詣をしたという。 納涼・紅葉の名所になっている。 ◆樹木 ◈境内の大杉は、熊野より移されたという。樹高32m。 ◈石橋の両側にナギの大木がある。江戸時代前期、1650年に吉良家より寄進されたという。樹齢400年という。京都府内でもっとも古い。ナギは罪・汚れを祓い清める、苦難もナギ祓うとされている。古来より熊野三山詣、伊勢神宮参詣の際に、禊の木として用いられた。 ◈桜は境内に80本ほど植えられている。 ◆句碑 ◈歌碑「名に高き滝の白糸さればこそ花のにしきをおりいだしけれ」が立つ。江戸時代後期の公卿・歌人・千種有功(ちぐさ-ありこと、1797-1854)は、香川景樹、賀茂季鷹らと交流した。号は鶯蛙園という。歌集に『和漢草(わかくさ)』などがある。 ◈句碑「花乃影澄や岩間の和すれ水」がある。江戸時代の俳人・堤梅通(1797-1864)は、京都に生まれた。通称・俵屋六兵衛、号は麦慰舎。成田蒼虬に師事する。編著に『舎利風語』などがある。 ◆東方斎碑 鳥居前左手に追悼碑「東方斎碑(とうほうさいひ)」が立つ。政治家・公家・近衛篤麿(1863-1904)が、荒尾精(東方斎)の寓居跡近くに立てた。近衛は、近代、1898年に東亜同文会を組織した。現在、碑は、東亜同文会の後身、霞山会が維持管理している。 南に隣接して門下生9人の碑も立つ。 ◆若王子山 当社と直接の関係はないが、境内脇より登る若王子山には、同志社大学の前身、同志社英学校の創立者・新島襄(1843-1890)などクリスチャン関係者の墓も数多い。 ◆琵琶湖疏水 境内の西に琵琶湖疏水、その流れに沿って哲学の道が南より北に続く。南禅寺の水路閣よりの流れは、トンネルを経て若王子で地表に姿を見せる。当初、若王子付近は、疏水の水を利用した水車群の予定地になっていた。 ◆京都十六社朱印めぐり 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)は、現代、1976年に始まり当初は14社だった。古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。専用の朱印帳で期間中に全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆年間行事 元旦祭(1月1日)、初詣(甘酒接待)(1月1日-3日)、初詣(1月1日-15日)、京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、初恵比須祭(1月10日)、焼納祭(1月15日)、節分祭(2月3日)、桜花祭(詩吟奉納。)(4月第1日曜日か第2日曜日)、例大祭(7月10日)、七五三詣(11月15日)、終恵比須祭(11月20日)、大祓祭・除夜祭(12月31日)。 *年間行事の中止・日時変更、拝観中止・時間変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 「京洛東那智 熊野大権現-熊野若王子神社」、熊野若王子神社の案内板、『京都・山城寺院神社大事典』、『続・京都史跡事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都の地名検証 3』、『京都大事典』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『新日本ガイド14 京都』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』、『京都 神社と寺院の森』 、ウェブサイト「奈良国立博物館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|