|

|

|

| 同志社 礼拝堂(チャペル) (京都市上京区) Doshisha Chapel,Doshisha University |

|

| 同志社 礼拝堂 | 同志社 礼拝堂 |

|

|

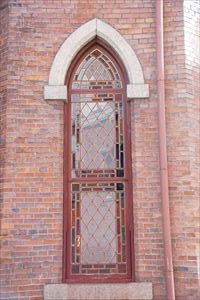

南側  南側  南側  南側  南側、バラ窓  南側、尖頭アーチ窓  定礎、「A.D.1885.」  南西角 南西角 南西角 南西角 南西角 南西角 西側  西側  西側 西側 西側、パットレスト(控え壁)  西側、煙突  西側、煙突、風向計  西側  西側  北側  北側  北側  北側  東側  東側  【参照】同志社英学校、琵琶疏水記念館展示パネルより |

同志社大学今出川キャンパス内に、同志社礼拝堂(どうししゃ-れいはい-どう)(チャペル)はある。大学内に建つ煉瓦造建築群の中でも象徴的な存在になっている。日本プロテスタントの煉瓦造チャペルとしては現存最古になる。 設計は近代の宣教師・牧師・建築家・D.C.グリーンによる。 ◆歴史年表 近代、1885年、定礎される。 1886年、6月、竣工し、献堂式が行われた。 現代、1963年、7月、重要文化財に指定された。 1987年-1990年、半解体修理工事が行われた。 ◆D.C.グリーン 近代の宣教師・牧師・建築家・ダニエル・クロスビー・グリーン(Daniel Crosby Greene, 1843-1913)。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ロクスベリー出身。アメリカ外国伝道委員会(アメリカン・ボード、会衆派教会系ミッション)幹事の9人目の子。1849年、父は病いによりアメリカン・ボードを辞職した。1850年、母が亡くなる。1852年までに一家は離散する。1860年、ミドルベリー大学に入学し、1861年、ダートマス大学に転校する。南北戦争が起こり、1862年、北軍側のダートマス騎兵隊に入隊し、その後除隊になる。1863年、キリストに入信した。1864年、大学を卒業する。1866年、会衆派のシカゴ神学校に入学し、アンドーヴァー神学校に転校した。1869年、神学校を卒業し、聖職に就く按手礼を受け、メリー・ジェイン・フォービスと結婚した。アメリカン・ボード最初の宣教師として日本に派遣され、横浜に到着した。1870年、ヘンリー・ブロジェットの勧めで、造成後間もない神戸の居留地に移り伝道拠点を設ける。1871年、商人・ブラッドフィールドが、礼拝堂建設のための土地献品を申し出、1872年、グリーンの設計とみられるユニオン・チャーチが完成し、初代牧師に就く。1871年、グリーン、O.H.ギューリック宣教師に日本語を教えていた市川栄之助夫婦が宗教弾圧により逮捕される。1872年、栄之助は亡くなる。妻・まつは釈放され、グリーンは引き取り生涯世話した。1874年、洗礼を授けた11人により、摂津第一公会(現・日本基督教団神戸教会)が創立される。グリーンは横浜に戻り、アメリカ合衆国より帰国した新島襄を横浜埠頭で出迎え、大阪へ行くように指示した。1874年-1880年、横浜で、J.C.ヘボン、フルベッキらとともに聖書翻訳委員として、新約聖書の共同翻訳を完成している。1882年-1887年、同志社英学校で神学、旧約聖書学を講義した。この間に、3棟の煉瓦造建物を建設した。1884年、神学部新入生の安倍磯雄、村井知至が、グリーンの授業内容に不満を抱き退学した。1886年、グリーンの態度に抗議した在学生9人による連袂退学事件が起こる。1887年、休暇を得て夫人とともにヨーロッパに旅立ち、3年後に東京に戻る。1897年、労働運動指導者・片山潜によるキングスレー館(日本初の隣保館)の設立を支援した。神奈川県葉山で亡くなる。70歳。 青山霊園(東京都)に葬られた。2001年、墓は若王子山の同志社墓地(左京区)に夫人とともに移されている。 教会発展、日本アジア協会、平和協会の会長を務める。明治期(1868-1912)中期-末期、同志社理事として貢献した。新島の開校計画について当初、アメリカン・ボード側は否定的だったという。伝道師養成所ではないとされたためだった。新島に理解を示したのは、アメリカ合衆国の軍人・宣教師・J.D.ディヴィスとグリーンのみだった。設計した作品として同志社大学構内に彰栄館(1884)、礼拝堂(1886)、有終館(1887)の3棟がある。これらの建設資金は、グリーンがアメリカン・ボードから調達している。 ◆下村孝太郎 日本の化学技術者・下村孝太郎(しもむら-こうたろう、1861-1937)。肥後国(熊本県)の生まれ。父・下村九十郎は肥後国細川藩士。軍人・石光真清・真臣兄弟はいとこ。妻・とくは、京都府知事北垣国道の養女。1872年、熊本洋学校に入学し、L.L.ジェーンズより窮理学(物理学)、舎密学(化学)を学ぶ。1876年、花岡山山頂で奉教趣意書に署名・誓約し、「熊本バンド」の一員になる。第1期同志社英学校(現・同志社大学)に学ぶ。1879年、英学校を卒業した。1881年、同志社英学校教師になる。1885年、渡米し、マサチューセッツ州のウースター工科大学で化学を専攻した。ジョンズ・ホプキンズ大学大学院でアイラ・レムセンに師事し有機化学を学ぶ。在米中に、コネチカット州の富豪・J.N.ハリスが自然科学教育のために10万ドルを同志社に寄付した。1890年、寄付者の意向により創立された、日本初の私学科学高等教育機関、同志社ハリス理化学校(現・同志社大学理工学部)教頭として就任する。レムセンとの研究は継続した。同志社理事と対立し、同志社を退職し、1896年、有機化学での事業を手掛ける。未開拓の骸炭(がいたん、コークス)製造過程で出るコールタール、アンモニア、ガスなどの採取業に着眼し、副産物回収式コークス炉建造に着手する。大阪舎密工業株式会社を設立し、半年間欧米視察した。1898年、骸炭炉の特許を取得し、日本初の16窯を完成させた。日本初の副産物のアンモニアから、肥料用の硫酸アンモニウムの大規模生産に成功する。1899年-1899年、同志社臨時名誉社長、1904年-1906年、第6代・同志社社長(現・総長)を務めた。1907年-1909年、官営八幡製鉄所の依頼で、150炉の同型の炉を建造した。「下村式石炭低温乾留法」を確立する。1914年、国産ナフタレン製造実験中に、爆発事故により顔面、両眼に大火傷を負い、半ば失明状態になる。三好久太郎とともに染料合成方法を確立し、日本初の有機合成染料のシミア・ブラックを製造した。1915年、工学博士の学位を取得した。1916年、国策会社日本染料製造株式会社が設立され、技師長として就任する。1923年、大阪舎密工業の社長に就任した。1924年、低温乾溜事業の発明で藍綬褒章を受章した。1925年、大阪瓦斯・大阪舎密工業株式会社が合併し、大阪瓦斯株式会社になり専務取締役になる。著『霊魂不滅観』『我が宗教観』。77歳。 ◆建築 同志社礼拝堂(チャペル)は、近代、1885年に定礎される。定礎式で、新島は「此礼拝堂ハ我同志社ノ基礎トナリ、又タ精神トナル者ナレバナリ」と語った。1886年6月に竣工し献堂式が行われた。設計はD.C.グリーンであり、その資金はアメリカンボード(会衆派教会系ミッション)が拠出し、その調達、工事監督も行った。また、工事監督は下村孝太郎だったともいう。大学内に建つ煉瓦造建築群の中でも象徴的な存在になっている。日本プロテスタントの煉瓦造チャペルとしては現存最古になる。同志社の教会堂としては2代目になる。初代は木造だった。1963年7月に重要文化財に指定された。 1987年-1990年、半解体修理工事が行われる。 南面している。外観は、アメリカで19世紀後半に流行したゴチック様式(12世紀前半にパリで興り、16世紀までヨーロッパ各地に影響を与えた建築洋式で、高い尖塔を持つ垂直線を強調した)が用いられている。袖壁は簡素で、赤煉瓦の壁体を煉瓦積のパットレスト(控え壁)で補強している。正面玄関の両翼隅部分、本屋との取付き部分に見られる。煉瓦積はイギリス積で長手三段に小口1段を挟む。 正面の破風高は8mあり、急勾配三角形の切妻を正面に見せる。その前の玄関は両翼部を持ち、やや緩い勾配の三角形の屋根を描く。正面、左右に尖頭アーチの出入口を開く。これらのアーチの曲線部分は、いずれも白い石で縁取られている。正面中央上部に円形のバラ窓、その下の左右に尖頭アーチ窓を設け、玄関両翼にも尖頭アーチ窓がある。 東西側室に、5カ所の尖頭アーチ2連窓が開く。それぞれ1基の煉瓦積の煙突が立つ。地下室には2台のストーブが置かれている。外回りの出隅、窓間にも煉瓦積のパットレストがある。 内部は簡素な造りの1室で、壁面上部にハンマービーム(片持梁、壁の頂部から室内に突出した短い梁で、その先端に立てた束上に小屋梁を載せる)とシザートラス(挟み梁、合掌形式)による小屋組を露出させる。後陣に半八角形の張出し窓があり、全面に尖頭アーチ窓がある。上部に円形のバラ窓、後陣左右側面にも尖頭アーチ窓、屋根には方形の天窓が開く。いずれも、色ガラスのステンドグラスが嵌められる。檜材の枠組で見込みは深く縦横、菱格子に組む。 現在は、礼拝、講演会、卒業生の結婚式などに利用されている。 施工は三上吉兵衛、煉瓦造、1階建、一部中2階・地下室付、アメリカン・ゴシック調の鉄板葺、建築面積316.0㎡/327.23㎡、延べ379.85㎡。 ◆文学 小説家・徳富蘆花(1868-1927)は、同志社入学後、キリスト教受洗し、一時伝道に従事した。後に再入学した同志社で新島襄の義姪と恋をし、周囲に反対され中退している。 その事情を、小説『黒い眼と茶色の目』(1914)に描く。礼拝堂のステンドグラスを通して差し込む光を「五色の光線」と形容した。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「文化財データベース文化庁」、『京都の赤レンガ』、『京都の洋館』、『同志社山脈』 、『京都モダン建築の発見』、「説明板-同志社大学」、「同志社墓地の案内」、ウェブサイト「同志社大学」、ウェブサイト「日本化学工業界の先駆者 - 同志社大学」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|