|

|

|

| 蓮光寺 (京都市下京区) Renko-ji Temple |

|

| 蓮光寺 | 蓮光寺 |

|

|

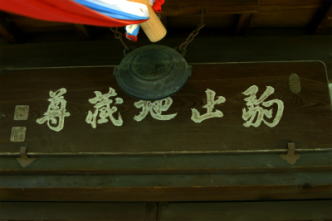

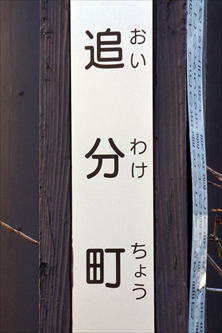

「長宗我部盛親公瘞首(えいしゅ)之地」の石標  本堂  地蔵堂  「駒止地蔵尊」の扁額  駒止地蔵尊   長曽我部盛親公の墓、五輪供養塔  【参照】「追分町」の町名  【参照】追分の峠付近 |

鴨川五条大橋の西にある蓮光寺 (れんこう-じ)は、駒止(こまどめ)地蔵で知られている。山門脇に「長宗我部盛親公瘞首(えいしゅ、埋める/埋葬する)之地」の石標が建てられている。山号は負別山(ふべつ-さん/おいわけ-さん)という。 浄土宗鎮西派、知恩院末寺。本尊は負別阿弥陀如来。 洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第45番札所、札所本尊は駒止地蔵。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、1175年、創建されたともいう。 室町時代、1492年、真盛が高野山・苅萱(かるかや)堂を模し、新町高辻(下京区岩戸山町)に創建した。当初は、天台宗で「萱堂(かやどう)」と号したという。(寺伝) また、1500年、真盛弟子・光順(町尻高辻小路北、下京区岩戸山町)がその南2町付近に、高野山の苅萱堂(かるかやどう)を模して一宇を建立した。「萱堂」と称し、開山は真盛とした。その後、光順は浄土宗に改め、自らも玉誉蓮光と改めた。 安土・桃山時代、1591年/天正年間(1573-1592)、豊臣秀吉の命により、現在地に移転した。「蓮光寺」に改め、浄土宗に改めたともいう。 江戸時代、1646年/正保年間(1645-1647)、京大工頭・中井大和守の帰依により本堂などを建立する。 寛文年間(1661-1673)、駒止地蔵は、第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ、洛陽四十八願所の霊場の一つになる。 1701年、観修寺二品法親王により、山号「負別山」の染筆を下賜される。この時、京都四十八願所の第35番札所になったともいう。 1788年、天明の大火により焼失した。 1864年、元治の大火(禁門の変、蛤御門の変)により焼失する。 近代、1896年、現在の本堂が再建されている。(『坊目誌』) 現代、1983年、本堂の改修、書院、庫裏の再建が行われた。 ◆真盛 室町時代中期-後期の天台宗の僧・真盛(しんせい、1443-1495)。男性。伊勢国(三重県)の生まれ。円戒国師・慈摂大師とも称された。比叡山西塔の慶秀に師事、黒谷青龍寺で称名念仏を唱えた。近江国坂本・西教寺を再興し、天台宗真盛派の本寺にする。天台宗真盛派(天台真盛宗)の祖になる。 比叡山延暦寺に円戒国師寿塔がある。 ◆光順 室町時代後期の天台宗の僧・光順(?-?)。詳細不明。男性。俗名は上柳某、玉誉光順、玉誉蓮光。真盛の弟子。1500年、町尻高辻小路北、下京区岩戸山町の南2町付近に、高野山の苅萱堂を模して、一宇を建立し萱堂(後の蓮光寺)と称した。その後、浄土宗に改め、自らも玉誉蓮光と改めた。 ◆長曽我部 盛親 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・大名・長曽我部 盛親(ちょうそかべ-もりちか、1575-1615)。男性。幼名は千熊丸、通称は右衛門太郎、新右衛門。長岡(新潟県)の生まれ。父・元親(もとちか)、母・斎藤氏の4男。1590年、豊臣秀吉の小田原攻め、1592年、文禄の役に、父とともに従軍した。1596年、盛親名で近習・中間・小者の勤務言動に関する掟2編を制定した。1597年、元親と連名で分国法「長宗我部元親百箇条」を発布した。1599年、元親の死により家督を継承する。長浜の慶雲寺を菩提寺とし、元親の法号に因み雪蹊寺と改称した。1600年、関ヶ原の戦で、石田三成方の西軍に属し、美濃南宮山に陣した。敗色濃厚になり、戦わずに帰国し領国を没収される。井伊直政を通じ、徳川家康に詫びを入れ、実兄・津野親忠(ちかただ)殺害の咎で領国没収された。上立売柳ヶ厨子(上京区)に蟄居した。大岩祐夢(たいがん-ゆうむ)と号し、寺子屋の師匠をして14年を過ごした。豊臣秀頼の招きに応じ、1614年、大坂冬の陣で大坂へ入城し、1615年、夏の陣で豊臣方に付く。八尾の戦いで5000の兵を率い藤堂高虎と戦い、井伊直孝軍に側面を突かれ敗走した。大坂落城後、蜂須賀家の家臣・長坂七郎左衛門に橋本で捕えられる。二条城門外柵に晒され、六条河原で6人の子女とともに斬首された。首は三条河原に晒された。41歳。 長宗我部氏は盛親を最後に滅亡する。 墓は連光寺(下京区)にある。法名は「領安院殿源翁崇本大居士」になる。 ◆負別阿弥陀 本尊の「阿弥陀如来像」は、「負別(おいわけ)阿弥陀」と呼ばれている。鎌倉時代の仏師・安阿弥快慶(あんあみ-かいけい、 ?-?)作という。 伝承がある。ある夜、快慶に夢告があり、東国の客僧が訪ね、仏像の彫刻を求めるだろうと告げた。翌日、快慶のもとを奥州湯殿山に庵を結ぶ僧・覚明が訪ねる。僧は本尊・阿弥陀如来の造立を、来春までの約定で依頼する。 快慶は了承し、一刀三礼し、120日をかけて2尺7寸(102㎝)の像を完成させた。快慶は、像のあまりの出来栄えに、持仏堂に安置し礼拝していた。 約束の春3月になり、像の受け取りのために覚明が快慶を再訪した。快慶は像と別れ難く思い、本尊の完成は未だ成就していないと偽る。快慶は、覚明に来春まで待つようにと伝えた。覚明は落胆し、やむなく了承して帰って行った。 覚明が快慶を再再訪した時、快慶は偽るわけにはいかず、本尊を覚明に渡した。覚明は大いに喜び、本尊を唐櫃に背負い帰路につく。僧を見送った快慶は、もう一度本尊を拝したいとの一念から、覚明の跡を追う。山科・追分(おいわけ)の付近で僧に追いついた。 快慶が、もう一度本尊を拝したいと請うと、覚明は感銘し、笈を下ろして開いた。その時、背負っていた唐櫃より光が放たれ、像は二つに分身したという。二人は感涙し、それぞれが本尊を背負い別れたという。 快慶が持ち帰った像が、当寺の本尊として安置されている。もう一体は、東国に送られ、いまは仙台市泉区の個人宅に安置されている。「負別如来」と呼ばれているという。この伝承に因み、蓮光寺の本尊も負別阿弥陀如来と呼ばれている。(『山州名跡志』) ◆駒止地蔵尊 地蔵堂に平安時代、弘法大師(774-835)作という「駒止(こまどめ)地蔵尊」(8尺、2.42m)が安置されている。右手に錫状、左手に宝珠を掲げる。現在は胡粉により白く彩色されている。花崗岩製の石像になる。 逸話がある。地蔵はかつて、六条河原の刑場で処刑された人々を弔うために安置されていたという。その後、鴨川の氾濫で埋もれる。平安時代、平清盛(1118-1181)の馬がある場所で足を止めた。清盛は不審に思い、周辺を掘らせると、土中より地蔵尊が現れた。地蔵尊を引き揚げると、再び馬は歩き出した。以来、「駒止地蔵」、「馬止地蔵」と呼ばれ信仰を集めたという。 また、城南竹田の里に住んでいた竹田次郎直善は、日頃より地蔵尊を信仰し、参詣していた。ある夜の参詣の際に、盗賊と遭遇し、斬られかけた。すると、伊賀坊と名乗る法師が現れ、盗賊の首を斬り落として消えた。(『山州名跡志』)。また、次郎直善の身代わりになり首を斬られたともいう。この法師とは地蔵の化身とされ、以後、「首切り地蔵」とも呼ばれたという。 ◆首洗池 長曽我部盛親の首洗池が、境内の南西にある井手町付近にあったという。 付近は、かつて鴨川の河原地になっていた。罪人の処刑も行われていた。盛親の処刑地になり、その首が埋葬され、墓石も立てられたという。傍らに池があり、「首洗池」といわれた。その後、池は埋没し、墓は蓮光寺に遷されたという。 ◆文化財 長曽我部盛親の遺品と伝えられる書翰、太刀、鎧の片袖、鎧がある。 ◆墓 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・長曽我部盛親の五輪供養塔が墓地東北隅にある。基壇に「長曽我部土佐守秦盛親之墓」と刻まれている。法名は「領安院殿源翁本大居士」と刻まれている。 蓮光寺の住職・蓮光は、盛親と親交があった。盛親の斬首された首級を京都所司代・板倉勝重(1545-1624)に請い持ち帰り、蓮光寺の墓地に葬り供養したという。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都大事典』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『旧版 京のお地蔵さん』、『京の寺 不思議見聞録』、蓮光寺縁起 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|