|

|

|

| 角倉氏邸跡 (京都市中京区) Site of Suminokura family Residence |

|

| 角倉氏邸跡 | 角倉氏邸跡 |

|

|

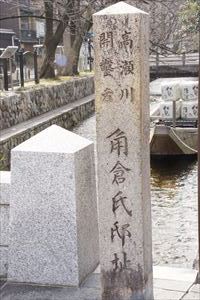

「高瀬川開鑿者 角倉氏邸址」の石標 |

木屋町通二条下ル西側に「高瀬川開鑿者 角倉氏邸址(すみのくら-し-てい-あと)」の石標が立てられている。 付近には、江戸時代の豪商・角倉家のた邸宅があった。名庭といわれた庭園には、鴨川の水が引かれ噴水もあったという。 ◆歴史年表 江戸時代、この付近に豪商・角倉了以(1554-1614)の邸宅があった。 1611年-1614年、了以は高瀬川(京都二条-伏見)開削を行う。 近代、1868年、明治維新後に角倉家は高瀬川支配を罷免される。以後は府に移管された。 1916年、京都市教育会により石標が立てられた。 ◆角倉 了以 室町時代後期-江戸時代前期の海外貿易家・豪商・土木事業家・角倉 了以(すみのくら-りょうい、1554-1614)。男性。与七、諱は光好、法号は了以。京都嵯峨生まれ。父・土豪(高利貸)・医者・吉田宗桂(そうけい)、母・中村氏の娘の長男。父は勘合貿易により薬も扱った。了以は算数・地理を学び、角倉家5代として家業を引き継ぐ。1592年、豊臣秀吉から朱印状を与えられた。1604年以降、徳川氏から朱印状を与えられた。1603年-1613年、弟・宗恂、長男・与一(素庵)らの協力により、安南国(ベトナム)トンキン(東京)との御朱印船(角倉船、400人乗り、800t)貿易により富を得る。1606年、豊臣秀吉の命により、大堰川開削(丹波-山城)を行う。保津峡に船を渡し、亀岡と京都間の木材輸送を拓いた。安南貿易により得た火薬を工事に用いたという。通舟料を得て莫大な利益を得る。1608年、幕府の命により、富士川(駿河岩淵-甲府)疏通を完成させる。同年、天竜川(遠江掛塚-信濃諏訪)開疏は失敗した。1609年以降、貿易は子・与一に譲る。1610年、方広寺大仏殿造営の材木運搬のために、鴨川開削(水路化)を行う。1611年-1614年、高瀬川(京都二条-伏見)開削を行う。二尊院の道空に師事し仏道を極めた。晩年は、大悲閣(西京区)に隠棲し、開削川の通船の便益を念じたという。 薬物の輸入に尽力した。土木工事の技術に長けた。琵琶湖疏水(勢多-宇治)計画では、舟行、新田開発の腹案もあった。角倉家は河川通船支配権、倉庫料徴収での特許を得て有力材木商になる。京の三長者(ほかに、後藤四郎兵衛家、茶屋四郎次郎)の一人といわれた。61歳。 墓は二尊院(右京区)にある。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 ウェブサイト「京都市 京都のいしぶみデータベース」、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|