|

|

|||

| 清水寺・音羽山 (京都市東山区) Kiyomizu-dera Temple |

|||

| 清水寺 | 清水寺 | ||

|

|

||

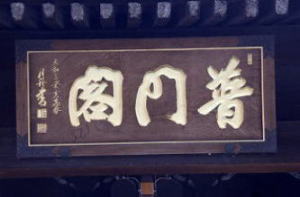

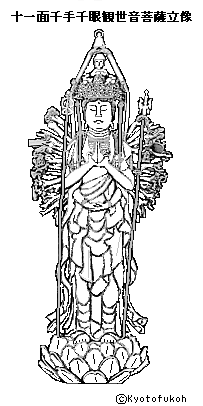

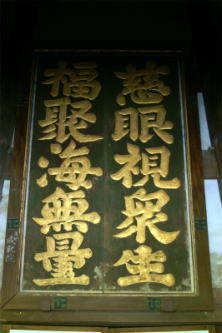

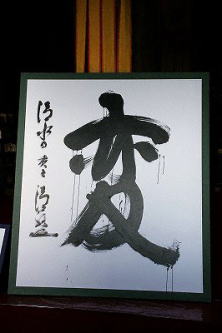

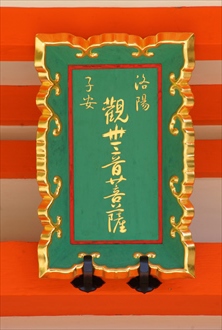

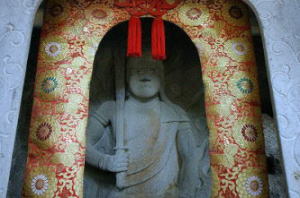

善光寺堂(旧地蔵院)  善光寺堂の地蔵院  馬駐 馬駐 馬駐(うまとどめ)(重文)  狛犬   仁王門(重文)  仁王門(重文)  仁王門、平安時代中期の公卿で三蹟のひとり藤原行成(972-1028)筆という「清水寺」の扁額。  仁王門 仁王門 仁王門 仁王門 仁王門 仁王門 仁王門、西門 仁王門、西門 仁王門  仁王門 仁王門 仁王門 仁王門 仁王門、紅梅  仁王門、西門、雪    仁王門、サクラ  仁王門脇間、右の阿形仁王像(那羅延金金剛)と左の吽形仁王像(密迹金剛)  仁王門の北の脇にある基準点標石。  仁王門     鐘楼(重文)  鹿間塚(しかまづか)、鐘楼の西にある。  景清の爪彫(形)観音、随求堂前  景清の爪形観音、火袋の火穴の部分  随求堂(ずいぐどう) 随求堂(ずいぐどう) 随求堂(ずいぐどう)  三重塔(重文)  三重塔(重文)  三重塔、丹塗り、台輪など極彩色に施される。  三重塔  三重塔、経堂 三重塔、経堂 経堂(重文)  開山堂(田村堂)(重文)  開山堂(田村堂)(重文)  西門(さいもん)(重文)  祥雲青龍  西門  西門 西門 西門、折上小組格天井、両脇間、格間に牡丹文様。  西門、蟇股  西門、虹梁、斗栱(ときょう)など丹塗りに極彩色に彩られている。  西門からの京都市内の眺望、門を通じ西山の夕日を拝して極楽浄土を観想した。  東山の山並み   轟門(重文)  轟門扁額「普門閣」、観音閣の意味。月舟禅師筆。  轟門(重文)、脇間に平安時代作の右に広目天立像、左に持国天立像を安置する。  轟門前の手水鉢 轟門前の手水鉢 轟門前の手水鉢  轟門前のフクロウの手水鉢  轟門の下は高い石垣が組まれている。  回廊  回廊  朝倉堂  朝倉堂  朝倉堂、扁額「補陀殿」、観音補陀落浄土の宝殿の意味。  仏足石、朝倉堂の東  「弁慶の鉄棒(かなぼう)と下駄」、西翼廊(車寄せ)  西翼廊、鉄の高下駄高下駄  本堂  本堂西、塩断ち阿弥陀  本堂西、塩断ち阿弥陀  本堂、仁王門古柱(室町時代)、本堂の舞台古柱、奥ノ院舞台古柱。  本堂、出世大黒天  本堂、正面、蔀戸の奥に外陣  本堂  本堂、外陣、板張りの床、12mの丸柱が立つ。天井は折り上げ格天井 本堂、外陣、板張りの床、12mの丸柱が立つ。天井は折り上げ格天井 本堂、懸仏 本堂、懸仏 本堂  本堂、蔀戸  本堂、軒廻りに蔀戸の蝉錠(錠前に蝉の作り物)が付いている。  本堂に掲げられている大絵馬にある本尊・十一面千手観音像   【参照】陸前高田流木松で造立された大日如来坐像、一時は本堂に安置されていた。現在は清水寺塔頭・真福寺(大日堂)本尊として遷された。  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた清水寺、子安塔、鴨川二条大橋の説明板より   本堂舞台南東の欄干「寛永拾癸酉歳十一月吉日」と刻まれてる。   本堂 本堂 本堂  本堂舞台  本堂舞台  本堂舞台  本堂舞台  本堂舞台 本堂舞台 本堂舞台から南の景観  舞台東  舞台東の翼廊  舞台東の翼廊  本堂の東、白隠禅師揮毫の扁額「慈眼視衆生、福聚海無量」  絵馬  本堂(国宝)  本堂 本堂 本堂屋根 本堂屋根 本堂屋根 本堂屋根 本堂屋根  本堂背後の音羽山  本堂の東側 本堂の東側 サクラ  アセビ  錦雲渓を埋め尽くす楓の新緑      本堂舞台から見た阿弥陀堂、奥の院 本堂舞台から見た阿弥陀堂、奥の院 本堂舞台から見た子安塔  子安塔 子安塔 子安塔  子安塔 子安塔 本堂舞台から見た京都タワー   シャガ  本堂  現在の「清水の舞台」   本堂、柱と水平方向の貫(ぬき)、貫に打ち込んである楔  舞台を支えるケヤキ  サクラ  サクラ  ヒガンバナ  モミジの新緑  本堂東、「堂々巡り筋痕」   地主(じしゅ)神社、清水寺の創建以前から存在する土地神であるとみられている。近代、1869年、清水寺から離れた。  地主(じしゅ)神社、二つの「恋占いの石」の間を、目を閉じてうまく辿ることができれば成就するという。  地蔵尊  釈迦堂(重文) 釈迦堂(重文) 釈迦堂、釈迦如来坐像  釈迦堂内陣、釈迦如来坐像、右に普賢菩薩、左に文殊菩薩を安置する。  百体地蔵堂  百体地蔵堂  阿弥陀堂(重文)  阿弥陀堂  阿弥陀堂  阿弥陀堂、扁額「日本最初常行念仏道場」は第104代・後柏原天皇の宸筆による。  阿弥陀堂  阿弥陀堂、法然上人像  阿弥陀堂(重文)、丈六の阿弥陀如来像  阿弥陀堂、法然上人像を安置する。  阿弥陀堂、天井画  蓮華水盤、「金色水」  濡れ手観音  奥の院(重文)  旧奥の院  現・奥の院 現・奥の院 奥の院  奥の院 奥の院 奥の院、宝珠欄干には本堂舞台と同じく「寛永拾癸酉歳十一月吉日」と刻まれてる。  奥の院、本堂と同じく舞台造となっている。  奥の院   奥の院  奥の院、弘法大師像  奥の院、二十八部衆、風神・雷神像  奥の院、ふれ愛観音、西村公朝作  桜の頃  新緑  紅葉  雪  奥の院南の夜叉神堂(やしゃじんどう)  奥の院の南に隣接してある夜叉神堂  年末恒例の「今年の漢字」は奥の院でしたためられる。2008年は「変」。  錦雲渓、その奥は京都市内  錦雲渓  泰産寺、境内南東の小山にある。  泰産寺  泰産寺   泰産寺、子安塔(重文)  子安塔    【参照】旧子安塔  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた子安塔、鴨川二条大橋の説明板より  子安塔から音羽の滝に向かう途中にある福寿禄石像   仁清記念碑  尾形乾山の記念碑  音羽稲荷大明神  音羽稲荷大明神  音羽稲荷大明神   穴亀明神  留吉大明神(左)、彈力弁財天  高照弁財天  名水・音羽(おとわ)の滝 名水・音羽(おとわ)の滝 音羽の滝、3本の筧(懸樋)   音羽の滝  音羽の滝、滝祠の不動明王像  音羽の滝、滝祠の不動明王像、行叡居士が安置されている。  音羽の滝  音羽の滝  舞台から見た音羽の滝  舞台から見た音羽の滝、周辺     音羽霊水  音羽の滝、春と秋に行なわれている観音加持青龍会清水寺(京都市東山区)の行事「青龍会」で境内などを練る青龍。約8000枚のうろこを持つ。 青龍会は、2000年の本尊開帳を記念して始まり、春、秋に計7日間行われる。青龍は、衣装デザイナーワダエミがデザインし、伝統工芸の技を集めて作られた。長さ約18m。   「北天の雄 阿弖流為(アテルイ)、母禮(モレ)之碑」  延命坂  三重塔  三重塔  三重塔  三重塔  【参照】清水寺境内南の参道にある「舌切茶屋」  【参照】清水寺参道に店を開く「忠僕茶屋」  十一重石層塔、放生池の南  筆塚、大久保芳広建立  「道はただ一つ。その道をゆく」、蜷川虎三句碑(1897-1981)、経済学者・統計学者、京都府知事。  「念彼観音力」碑、西門下広場の南、大西良慶(1875-1983)筆、清水寺貫主、1967年建立。   岸駒(がんく)の「虎の図」石灯籠、西門下広場の南  石燈籠、角倉家より寄進されたという2基。

1.三重塔東南隅の鬼瓦が水神の龍であり、防火の意味がある。  そのほかの鬼瓦  2.仁王門の狛犬が双方ともに口を開け「阿阿の狛犬」になっている。地主神社の狛犬。   3.鐘楼の柱が通常の4本ではなく6本になっている。  4.仁王門の腰貫(木口)の頭を叩くと、斜交の柱に音が伝わる。「カンカン貫き」ともいわれる。参拝者は上の腰貫に耳を当て、下の腰貫を試しに叩く。このため木材がかなりすり減っている。  5.轟門前に、川が流れてない橋が架かっている。かつて轟川という小川が流れていたという。橋の中央の板敷きは舌を表し、また、周囲の石敷きは歯であるとして、梟の手水鉢で口を漱ぐと歯痛、頭痛に効験あるものという。  6.岸駒の燈籠は、虎が彫られている。夜になると吠えたり、水飲みに抜け出すという。  7.平景清の足形石とされ、大きいため弁慶の足形ともいわれている。

北総門(重文)  成就院  実性院  中興堂 大講堂、1984年建立、多宝閣に仏足石(4m)、4000体の仏像。宝蔵殿に寺宝を収蔵する。  鎮守社、春日社 (重文)  弁財天  月照碑、北総門の北。  千体石仏群  千体石仏群、千手観音  清水山、シイ、カシ、スギ、ヒノキなどの森、鎮守の森としてコジイ林がある。  【参照】渋谷街道  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた清水寺、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた清水寺、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より |

東山三十六峰・音羽山(おとわ-さん、清水山、242m)の西の中腹にある清水寺(きよみず-でら/せいすい-じ)は、13万㎡の広大な境内を有している。 山号は音羽山という。開山の頃は「北観音寺」と称された。音羽の滝が六根清浄の清水、水垢離(みずごり)行場、名水として知られ清水寺を寺号にした。 北法相宗(ほくほっそうしゅう)の総本山、本尊は十一面千手千眼観音立像。 1994年、「古都京都の文化財」17の資産(社寺城)の一つとして、世界文化遺産に登録された。 西国観音霊場三十三所第16番札所。神仏霊場会第117番、京都第37番。法然上人(圓光大師)二十五霊場第13番。 洛陽三十三観音巡礼で、善光寺堂(旧地蔵院)の如意輪観世音菩薩は、第10番札所。奥の院の三面千手千眼観世音菩薩は、第11番札所。本堂の十一面千手千眼観音菩薩は、第12番札所。朝倉堂の十一面千手千眼観音菩薩は、第13番札所。泰産寺の十一面千手千眼観音菩薩(子安観音)は、第14番札所。洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第41番札所、札所本尊は、勝軍地蔵。 善光寺堂(旧地蔵院)の阿弥陀三尊は、全国善光寺会に加わる。阿弥陀堂の阿弥陀坐像は、六阿弥陀巡拝(洛陽六阿弥陀めぐり)第3番。 音羽の滝は、無病息災、延命長寿、商売繁盛、縁結び、学業成就、合格祈願、所願成就、安産、航海安全の信仰を集める。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 3つ星観光地(舞台は1つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。「京都市のバリアフリー・車椅子の方にもおすすめできる神社・寺院スポット一覧 (10件)」(介護アンテナ)の一つに選ばれている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 奈良時代、この地は、自然智を獲得するために奈良の東大寺、興福寺の僧が入る山林修行の場だったという。 奈良時代末期、778年/798年、奈良・子島(嶋)寺(観音寺)の延鎮(えんちん、賢心)は、夢告により音羽山に庵を結んだという。行叡(ぎょうえ)に会ったともいう。(寺伝、『扶桑略記』) 780年/798年、坂上田村麻呂が音羽山に入り、延鎮により帰依した。田村麻呂は夫人と共に本尊・十一面千手観音像を安置する。また、地蔵菩薩、毘沙門天を加えた三尊を安置したともいう。当初は、北観音寺と称したという。延鎮が仮本殿を建て、観世音菩薩を安置、創建したともいう。(『群書類従本清水寺縁起』) 783年、第50代・桓武天皇は新寺建立禁止令を発布した。平安京内に東寺、西寺の二官寺以外の寺院建立は禁じられる。それ以前に建立された田村麻呂の私寺・清水寺はその例外であり特例になる。 平安時代、798年、旧7月、田村麻呂(延鎮と伴にとも)は仏殿を改造する。長岡京紫宸殿を移したともいう。本尊脇侍の地蔵菩薩(将軍地蔵)、尾車捻転像(毘沙門天像とも)を安置する。 805年、旧10月、田村麻呂は、桓武天皇に奏請し、官符により寺地を施入する。桓武天皇の御願寺になる。(『群書類従本清水寺縁起』)。永く私寺とすることを認める太政官符が発布された。(『扶桑略記』) 807年、延鎮と田村麻呂は伽藍を建立し、妻・三善高子は金色の十一面千手観音像を彫り上げたともいう。また、高子が自邸を寄進、移築し仏堂としたという。(『群書類従本清水寺縁起』)。 810年、鎮護国家の道場になる。第52代・嵯峨天皇により、「北観音寺」の宸筆が贈られる。「清水寺」の額を掲げる。寺域は東は高峯、西は公地、南は尾振谷、北は大道内にあったという。以来、田村麻呂子孫は寺家之職、延鎮の子孫は寺家之司の職に任じられる。 847年、葛井(かどい)親王により三重塔が建立される。(『群書類従本清水寺縁起』)。七堂伽藍が整えられる。 937年、慶兼により轟門(大門)に二天王像が安置される。(『群書類従本清水寺縁起』) 959年、祇園感神院(延暦寺別院)との境相論があり、衆徒間で乱闘がある。これを検非違使が制した。(『日本紀略』) 976年、地震により三重塔が倒壊する。(『日本紀略』) 999年、真言密教も兼学とし、奈良・興福寺の末寺(客末寺院、一乗院門跡支配)になる。以後、南都(興福寺)、北嶺(延暦寺)の抗争が続く。以後、法相宗になる。 1004年、水害があり、修治される。(『御堂関白記』) 1014年、紫式部は、皇太后彰子の病気平癒のために清水寺に参詣する。本堂の局に籠り、伊勢大輔に会い歌を交わした。 1063年、最初の大火により焼失する。観音像は運び出される。以後、200年に8回(10回とも)の火災がある。 1064年、再建される。(『扶桑略記』) 1075年、珍皇寺との境相論がある。(「東寺百合文書」) 1087年、2度、焼失する。 1090年、第73代・堀河天皇が行幸し、参籠する。(『元亨釈書』) 1091年、焼失する。 1094年、再建され、落慶法要が催された。(『中右記』) 1103年頃、一切経堂が建立される。 1109年、別当・定深による祇園神人の凌辱事件が起こる。 1113年、清水寺別当の人選に端を発し、清水寺本寺・興福寺大衆(南都)と延暦寺衆徒(北嶺)が宇治で合戦になる。比叡山僧兵・祇園社神人により堂宇が破却される。(『殿暦』)。以後も、破却、焼き討ちが続く。 1120年、相論により清水坂の僧坊が焼失する。 1136年、北朝を開いた足利尊氏は、本尊に願文を納める。 1146年、仏師・長円の別当就任に際して、興福寺衆徒との抗争により、本堂、堂舎が焼き討ちされる。 1147年、再建される。 1165年、第78代・二条天皇の葬儀に際して、延暦寺衆徒により本堂、塔、鐘楼、経臓などが焼き討ちされる。(『百錬(練)抄』) 1172年、再興される。 1173年、焼失した。 1179年、延暦寺下の祇園感神院(八坂神社)との争いで伽藍などが焼失する。八坂塔が焼失する。(『百錬抄』)。清水坂一帯が焼かれる。(『山槐記』)。寺は、奈良興福寺、南都の末寺であり、北嶺の比叡山延暦寺と対峙する。 平安時代後期、12世紀(1101-1200)初頭、すでに舞台造の建築が行われていたとみられる。 鎌倉時代、1188年、法然は阿弥陀堂(瀧山寺、りょうぜんじ)で専修念仏の説戒を行う。日本初の常行念仏道場になる。第104代・後柏原天皇の「日本最初常行念仏道場」の額が掲げられる。法相宗と共に真言宗も兼宗する。法然上人二十五霊場13番(阿弥陀堂)になる。 1193年、復興される。 1202年以降、祇園感神院との境相論がある。(『猪隈関白記』) 1213年、比叡山衆徒により本堂が焼失する。清閑寺との相論がある。 1220年、本堂、釈迦堂を焼失する。 1228年、清水寺の記述があり、塔について空中に建てられ甚だ高く都の七驚異の一つとある。(『耶蘇会士日本通信』) 1229年、塔が焼失する。 1230年、塔が落慶になる。 建治年間(1264-1278)、ほぼ現在の伽藍配置になったという。 1247年、焼失する。 1251年、菅原為長の銘文ある巨大な鐘が鋳造になる。(『普通唱導集』) 1274年、焼失する。 1317年、旧1月、大地震後に塔が焼失した。(『花園天皇宸記』) 南北朝時代、1335年、足利尊氏は相模糟屋荘を寄進する。(「慈心院文書」) 1349年、本尊を除き大半が焼失する。(『師守記』)。足利義詮は、尾張国の竹鼻和郷を寄進し伽藍を再興する。 1350年、再興が始まる。(『祇園社記』) 室町時代、1406年、落雷により塔、田村堂、西門などが焼失する。(『荒暦』) 1441年、徳政一揆(嘉吉の徳政一揆)が起こり、清水寺も占拠された。 1442年、上棟が行われる。(『看聞日記』) 1469年、応仁・文明の乱(1467-1477)で東軍細川勢により焼失する。その後、時宗の勧進聖・願阿弥と後継者が再興に尽力した。(『大乗院社雑事記』) 1470年、焼失する。 1471年、大内氏を介し、李氏朝鮮に周徳を派遣し、高麗版大蔵経一蔵、糸四万びんの寄進を受ける。 1478年、勧進僧・願阿弥の勧進により、現在の梵鐘の鋳造が行われる。(鐘銘)。本尊を仮本堂に遷す。(『晴富禰記』) 1484年、成就院・願阿の勧進により諸堂が再建される。本尊の遷坐供養が行われる。 1548年、三重塔が再建された。 1568年、織田信長は、足利義昭を奉じて入洛し、義昭は仮御所の本國寺に、信長は清水寺を宿所にした。京都の治安維持を行う。 1581年、豊臣秀吉が猿楽を鑑賞した。 江戸時代、清水寺でも千日詣りが盛んになる。 1607年、西門、鐘楼が再建された。 1629年、成就院より出火し、大半の伽藍を焼失する。(『時慶卿記』)。春日社、鐘楼、仁王門、馬駐は焼失を免れる。 1631年、3代将軍・徳川家光により釈迦堂、阿弥陀堂が再建される。(『舜旧記』) 1632年、家光により三重塔が再建される。 1633年、家光により現在の本堂、三重塔などが再興される。(『続史愚抄』) 寛文年間(1661-1673)、勝軍地蔵は第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ洛陽四十八願所の霊場のひとつになる。 1662年、旧5月、寛文近江・若狭大地震(寛文京都地震)により被災する。(『殿中日記』) 1691年、ドイツ人の医師・博物学者のエンゲルベルト.ケンペルが来山する。後に『日本誌』に記す。 1738年、伽藍再興の勧進のため、本堂・本尊の33年毎の開帳が始まる。 1753年、旧3月28日、草創1000年記念の観世音開帳される。旧4月、参詣者多数のため死傷者100余人出る。(『続史愚抄』) 1774年より約10年にわたり、成就院住持を巡り、清水寺と成就院は対立した。 1826年、ドイツ人医師・博物学者のシーボルトは、知恩院、祗園社、清水寺、大行寺、方広寺、三十三間堂などを訪れた。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で、奥の院廊下が倒壊した。(『宝暦現来集』)。その後の雨で廻廊(本堂-轟門)が崩落する。(『成就院日記』) 1839年、50日間観音開帳される。 1864年、新撰組副長・土方歳三は、郷里の井上松五郎らと花見の参詣をした。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、地蔵尊の多くが山内に遺棄された。住坊6院は廃された。地主神社が分離独立する。 1871年/1870年、社寺上知令で、境内地は4分の1、寺領は10分の1に減る。 1872年、法相宗所轄替えにより真言宗醍醐派に属した。 1877年/1876年頃、京都舎密局(せいみきょく)は、本堂南側に音羽の滝水を利用した「京都舎密局麦酒醸造所」を設置した。 1885年、真言宗兼帯を廃し法相宗になる。 1897年、本堂が特別保護建造物に指定された。 1898年、境内が整備される。 1905年、西門前石段などが整備される。 1911年/1910年、子安塔泰産寺が仁王門前から現在地に移される。 1914年、興福寺貫主、法相宗管長の大西良慶が入寺する。近代以降中断していた千日詣りが復興された。清水寺内の泰産寺に、北大路魯山人は富田渓仙と住む。 1916年、西門が修理される。泰産坂が完成した。 1917年、成就橋が完成する。 1921年、百体地蔵堂が新築になる。京都初の養老院「同和院」が開設された。 1925年、奥の院の舞台が修理された。 1926年、本堂舞台が修理される。 1934年、室戸台風により音羽山での倒木多く、廻廊が倒壊する。 現代、1945年以降、北法相宗の総本山になる。 1950年、本堂舞台、西門、田村堂が修理された。8月、ジェーン台風により廻廊が倒壊する。 1952年、本堂が国宝指定される。 現代、1965年、大西良慶貫主により法相宗から離れ、北法相宗の総本山として独立立宗した。境内は古都保存地区に指定される。 1966年、三重塔などが重要文化財に指定された。 1972年、豪雨により釈迦堂が倒壊する。 1975年、釈迦堂が再建になる。 1984年、大講堂が建立された。 1985年-1988年、京都市による古都保存協力税条例が施行される。京都仏教会加盟の清水寺など一部寺院は、これに抗して、以後、三次にわたる拝観停止を行う。1988年、京都市は税を廃止した。 1994年、「古都京都の文化財」17の資産(社寺城)の一つとして、ユネスコ世界文化遺産に登録された。「北天の雄 阿弖流為(アテルイ)、母禮(モレ)之碑」が建立された。 1999年、6月、梅雨前線豪雨で裏山が崩れ、茶屋が被災した。 2000年、本堂本尊・十一面千手観音菩薩が開扉される。当寺修理用のケヤキ、ヒノキの植林事業が始まる。 2003年、奥の院本尊・三面千手観音菩薩菩薩坐像が242年ぶりに開帳された。 2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 2009年、99年ぶりに開山堂が公開される。 2017年-2020年、本堂の屋根葺替、修復が行われた。 ◆延鎮 奈良時代-平安時代前期の法相宗の僧・延鎮(えんちん、?-821?)。賢心(けんしん)。男性。大和・高野山真言宗の子島(嶋)寺の報恩に師事し、その没後、子島寺を継いだ。778年、行叡(ぎょうえい)と出遭い、京都・乙輪(音羽)山に移り庵を結ぶ。798年、坂上田村麻呂が同地に開いた清水寺の開祖になる。優婆塞(うばそく、仏教の在家信者の男子)様の修行者とされる。 ◆行叡 飛鳥時代-平安時代前期の伝承の僧・行叡(ぎょうえい、?-?)。詳細不明。男性。山城国愛宕郡八坂郷東山の音羽山に庵を結び、200年間修行したという。778年、延鎮に出遭い、この地に寺を建て観音像を安置するように告げ、東国へ去ったという。798年、延鎮は坂上田村麻呂の助力により清水寺を創建し開山になる。 ◆坂上 田村麻呂 奈良時代-平安時代前期の武将・坂上 田村麻呂(さかのうえ-の-たむらまろ、758-811)。男性。父・武将・坂上苅田麻呂(かりたまろ)の2男。百済系渡来氏族・漢氏の一族。780年、近衛将監、791年、近衛少尉のまま征東副使の一人として参戦し、793年、陸奥国の蝦夷との戦いで戦功を上げた。795年、京都に凱旋した。近衛少将・木工寮の木工頭、796年、陸奥出羽按察使・陸奥守、鎮守将軍になる。797年、征夷大将軍として東北経営、平定にかかわる。798年、清水寺に仏殿を造る。801年、第50代・桓武天皇より節刀を贈られ、4万の兵を率いて戦い、勝利し帰京した。従三位、近衛中将となる。802年、造胆沢城使の時、蝦夷の族長・阿弖流為、 盤具母礼らが投降する。後に2人は処刑される。803年、造志波城使として志波城を築城し、804年、再び征夷大将軍に任じられた。造西大寺長官を兼ねた。805年、参議、3度目の遠征は中止になる。807年、右近衛大将に任じられ、清水寺を創建した。810年、第51代・平城上皇と第52代・嵯峨天皇が対立した平城太上天皇の変(薬子の変)では、嵯峨天皇の側につき、上皇の東国行きを止めた。中納言、兵部卿などを経て、810年、正三位大納言まで昇る。粟田の別業(東山区粟田口)で亡くなる。贈従二位。娘・春子は桓武天皇の後宮に入り、葛井親王を産んだ。54歳。 死後、栗栖野で葬儀が営まれたといわれ、嵯峨天皇の勅により、甲冑、剣、弓矢をつけた姿で棺に納められた。平安京に向かい、立ったまま埋葬されたという。国家に危急ある時、塚の中で大きな音がしたといわれる「将軍塚鳴動」の伝承がある。 墓地は、現在地の宇治郡栗栖村(山科区栗栖野)とされている。また、西野山古墳(山科区西野山)、東山山頂の将軍塚(東山区)にも葬られたとされ伝説化した。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。幼名は勢至丸、諱は源空、号は法然房。美作国(岡山県)の生まれ。父・押領使・漆間時国、母・秦氏。1141年、9歳の時、父は夜襲により目前で殺される。父は出家を遺言する。天台宗菩提寺の叔父・観覚のもとに預けられた。1145年、13歳で比叡山に上り、西塔北谷の持法(宝)房源光に師事、1147年、皇円の下で出家受戒。1150年、西塔黒谷慈眼坊叡空の庵室に入り、浄土宗に傾く。法然房源空と名乗る。1156年、比叡山を下り清凉寺に参籠、南都学匠も歴訪する。再び比叡山に戻り黒谷報恩蔵で20年に渡り一切経を5回読む。1175年、唐の浄土宗の祖・善導の「観無量寿経疏」の称名念仏を知り、比叡山を下りた。善導は、阿弥陀仏の誓った本願を信じひたすら念仏を唱えれば、善人悪人を問わず、阿弥陀仏の力により必ず阿弥陀仏の浄土である極楽に生まれ変わることができるとした。西山、広谷(後の粟生光明寺)の念仏の聖・遊蓮房円照に住した。東山吉水に草庵(吉水の善坊)に移り、阿弥陀仏を崇拝し、ひたすら南無阿弥陀仏を口で唱える専修念仏の道場となる。1186年(1189年とも)、天台僧らとの大原談義(大原問答)で専修念仏を説く。1190年、東大寺で浄土三部経を講じる。1201年、親鸞が入門した。1204年、延暦寺衆徒による専修念仏停止を天台座主に要請した「元久の法難」が起きる。「七箇条制誡」を定め、弟子190人の連署得て天台座主に提出する。1206年、後鳥羽上皇(第82代)の寵愛した女官(鈴虫、松虫)らが出家した事件「承元(建永)の法難」により、専修念仏の停止(ちょうじ)となり、1207年、法然は四国・讃岐へ流罪となる。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住む。1211年、ようやく帰京した。草庵は荒れ果て、青蓮院の慈円僧正により、大谷の禅房(勢至堂付近)に移る。翌1212年ここで亡くなった。『選択本願念仏集』(1198)、『一枚起草文』(1212)などを著す。80歳。 法然の専修念仏とは、誰もがひたすら祈ることで極楽往生できるとするもので、既存の仏教で救われる対象ではない人々に希望をもたらした。住職の梶田真章によれば専修念仏とは、まず自らを凡夫と自覚し、一切の生きとし生けるものを自身の浄土へと迎えとり、成仏させる阿弥陀仏の本願を信じ、他力本願念仏を唱えるものという。 1188年、法然は清水寺本堂で専修念仏の説戒を行い、多くの人々が集まった、清水寺の僧たちも感激し、滝山寺(阿弥陀堂)で不断念仏三昧を行う。現在、法然ゆかりの阿弥陀堂には法然像が安置されている。 ◆運慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・運慶(うんけい、1150?-1223)。男性。父・定朝5代目慶派・康慶(こうけい)。1176年、奈良円成寺・大日如来像を造立した。1186年、北条時政のために静岡願成就院・阿弥陀如来・不動・毘沙門天像、1189年、和田義盛のために神奈川浄楽寺・阿弥陀三尊・不動・毘沙門天像を造立した。東大寺・興福寺焼亡後の復興造営に参加し、1196年、大仏殿の虚空蔵菩薩像、持国天像を造立した。1197年、高野山不動堂・八大童子像、1203年、快慶と合作の東大寺南大門・金剛力士像を造立した。法印になる。1208年、興福寺北円堂の諸像、1212年頃、奈良興福寺・北円堂弥勒・無著(むじゃく)・世親(せしん)像を制作し、法橋から法眼に昇る。1216年、源実朝の持仏堂本尊の造立した。現存の運慶仏は31体とされている。 七条仏所の総帥。奈良時代の写実と平安時代初期の重量感をとり入れた。武士階級に喜ばれ、鎌倉彫刻に多大の影響を与えた。子の湛慶、康勝、康弁、康慶弟子・快慶などが慶派を引き継ぐ。 ◆快慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・快慶(かいけい、?-?)。詳細不明。男性。号は安阿弥(あんなみ)、法名は安阿弥陀仏。署名は仏師快慶、丹波講師(たんばこうじ)、越後法橋、巧匠安阿弥陀仏、法橋快慶、法眼快慶など。運慶の父・康慶の弟子、運慶の門弟ともいう。1183年、運慶が発願した法華経の結縁(けちえん)者の一人になる。1189年、 興福寺旧蔵・弥勒菩薩像(ボストン美術館蔵)、建久年間 (1190-1199) 、 東大寺復興の造仏に運慶を助けた。1192年/1194年頃、重源の建立した兵庫浄土寺・阿弥陀三尊像、1201年、東大寺・僧形八幡神像、1202年、東大寺俊乗堂・阿弥陀如来像、建仁年間(1201-1204)、東大寺公慶堂・地蔵菩薩像、奈良・文殊院・文殊五尊像(?)、1203年、運慶らと合作の代表作である東大寺南大門・金剛力士像などがある。1236年まで造仏した。 慶派仏師であり、運慶と並び鎌倉時代を代表した。30点近くの作品、現存遺作は20点ある。作風は藤原様式、宋の新様式を取り入れた。写実的、優美で安阿弥様式と呼ばれ、後世まで影響を与えた。東大寺中興の重源(ちょうげん)に師事し、阿弥陀信仰し熱心な浄土教信者だった。 ◆願阿 室町時代中期-後期の時宗の僧・願阿(がんあ、? -1486)。男性。願阿弥。越中国(富山県)の生まれ。時宗の勧進聖となり、流出した五条大橋の架け替え、南禅寺仏殿の再興も行う。1459年、長谷寺の本尊開帳に際して、勅許の綸旨を興福寺へ持参した。1460年-1461年、8万人の餓死者が出た寛正の大飢饉では、8代将軍・足利義政は、願阿に飢民への施食を命じ、100貫文を与えた。願阿は六角堂の南に小屋を建て、飢民に粟粥を施した。願阿は興福寺により清水寺の勧進僧の役を与えられる。応仁・文明の乱(1467-1477)後、諸国を勧進し、1478年、清水寺の鐘を鋳造、1479年、清水寺本願職に補任された。1481年、奈良・元興寺極楽坊曼荼羅堂の千部経勧進を行い供養する。1482年、清水寺本堂を上棟している。その後、その功により「成就院願阿」と呼ばれた。五条橋中島の堂で亡くなったともいう。 ◆月照 江戸時代後期の僧・月照(げっしょう、1813-1858)。男性。俗名は玉井宗久、法名は忍鎧、忍向、号は中将房、無隠庵など。父・大坂の町医師・玉井宗江。1827年、清水寺成就院の叔父・蔵海に学ぶ。中将房忍凱と称した。1835年、15歳で第24世住持となる。清水寺に真言密教子島流を再興した。寺の改革、復興のための資金回収が成功せず、北越へ出奔、1854年、境外隠居の処分の身になる。清水寺が近衛家の祈願寺であり、近衛家と島津家とが姻戚関係にあったことから、薩摩、さらに尊攘派の朝彦親王(法名・尊融法親王)との関係が深まった。また、1854年、和歌で師事した左大臣・近衛忠煕の影響により攘夷に近づく。1858年、薩摩藩の政治家・軍人の西郷隆盛、薩摩藩士で政治家の海江田信義らの倒幕の挙兵に加わる。だが、幕府の捕史の手が伸び、京都から逃れ鹿児島へ向った。薩摩藩は、幕府の責任追及を回避するため、2人を東目(日向)へ追放する。後ろ盾だった斉彬も失い、前途を悲観した西郷と月照は入水し、月照のみが死亡した。46歳。 和歌を嗜んだ。辞世の句「大君の為には 何か惜 しからむ 薩摩の迫門に 身は沈むとも」。境内に、句碑、墓がある。命日の11月16日に「落葉忌」法要が営まれている。 ◆大西 良慶 近現代の僧・大西 良慶(おおにし-りょうけい、1875-1983)。男性。俗名は大西広次。奈良県の生まれ。父・広海の次男。父・旧多武峯(とうのみね)寺智光院住持、母・咲枝。郡山中学に学ぶ。1889年、15歳で奈良の法相宗大本山・興福寺に入る。法隆寺勧学院で佐伯定胤(さえき-じょういん)から法相宗「唯識学」を学ぶ。大僧正。1899年/1900年、興福寺231世になり、1904年/1905年、法相宗の管長に就任する。1904年-1905年、日露戦争に従軍僧として参加し、203高地の戦闘を体験した。1914年、清水寺住職(興福寺兼務)になる。1921年、京都初の養老院同和園を設立した。1942年、清水寺住職に専念する。1952年/1954年、京都仏教徒会議を結成し理事長を務める。1957年、日本宗教者平和協議会会長に就任した。1965年、清水寺を本山にした北法相宗を設立し、清水寺初代管長に就く。成就院に住した。1975年、朝日社会福祉賞を受賞した。社会事業、日中友好、平和に関わる。著『観音経講話』など。107歳。 墓は清水寺(東山区)にある。 ◆仏像・木像 ◈本堂正堂内々陣の厨子内に、秘仏の本尊「十一面千手千眼観世音菩薩立像」(国宝)を安置する。「清水寺型(清水寺式)」と呼ばれ、42臂あり、脇手のうちの最上は、両掌を頭上に高く組み印を結び、重ねた掌に化仏(小如来坐像)を載せる。また、頭上にも化仏を載せる。最大絶大な観音力を発揮するとされる。前の2手は蓮華合掌、定印を結ぶ。33年に一度しか開帳されない。その際には、33の姿に化身して人々を救うという。清水型は中尊寺にも安置されている。古典にも登場し『源氏物語』『枕草子』『今昔物語』『物くさ太郎』、能・狂言、歌舞伎、浄瑠璃などでも演じられた。西国三十三所観音霊場、第16番札所、洛陽三十三所観音観音巡礼第12番札所の本尊になる。 木造、檜材、寄木造、素地仕上げ。 ◈脇侍は、右に「(勝軍)地蔵菩薩立像」を安置する。獅子頭の兜に鎧、袈裟を纏い錫杖、剣を手にする。左の「(勝敵)毘沙門天立像」は宝塔を捧げない。 ◈本尊前の外陣には、江戸時代前期、1633年作の本尊とほぼ同形(清水型)で小さめの「御前立」、美仏の「十一面千手千眼観音立像」(142㎝)が立つ。頭に銅製透彫の宝冠、目に水晶玉眼を入れる。頭上にも化仏を載せる。頭上高く上げた掌に、蓮華座に坐した如来形の頭光を背負う化仏がある。木造、寄木造、漆箔塗。 ◈その左右に、室町時代から江戸時代前期、1633年作ともいう「二十八部衆立像」が並ぶ。二十八部衆は千手観音の従者であり、各500人の従者を率い、総計、14000人により本尊を守護しているとされる。天部形の像は計30体になる。像は妙法院三十三間堂二十八部衆立像を模したともいう。木造、寄木造、玉眼、彩色。 ◈右端、毘沙門天立像が納められた厨子の傍らに、室町時代作の「雷神像」、左に「風神像」が立つ。風神が手の指4本・足の指2本、雷神は手の指3本・足の指2本ある。 ◈本堂礼堂正面奥の欄間には、3つの「御正体(みしょうたい、懸仏 [かけぼとけ] 」が掛けられている。江戸時代前期、1633年に造像された。それぞれ本尊、毘沙門天、地蔵菩薩の姿を写している。直径2m、重さ400㎏、檜材に銅板張、銅製金鍍仏(直径10mm-30mm)、仏は半肉彫。 ◈本堂の「出世大黒天」(113㎝)は、室町時代作という。かつて清水寺の勧進橋だった五条大橋(松原橋)の中島にあった大黒堂の本尊という。江戸時代、轟門の手前に置かれた。近代、釈迦堂に遷され、現代、1972年に現在地に安置されたという。「清水寺参詣曼荼羅」(16世紀)に描かれているという。 ◈朝倉堂の本尊「清水型十一面観音(十一面千手千眼観音菩薩)」は、江戸時代作の宝形造の唐様厨子(重文)内にある。脇侍「地蔵菩薩」、「毘沙門天」を安置する。近代、1868年の神仏分離令後に地主神社の旧本尊、「騎獅文殊菩薩」、姥堂から遷された「脱衣婆像」が祀られている。西国三十三観音像、出開帳仏なども合祀する。かつては、本尊の十一面千手観音、脇侍に地蔵菩薩、毘沙門天、二十八部衆、風神・雷神を安置していたという。洛陽三十三所観音巡札第13番札所。 ◈阿弥陀堂に、丈六の「阿弥陀如来坐像」(192㎝)が安置されている。江戸時代前期、寛永年間(1624-1645)、1633年頃作とみられる。定印を結ぶ。光背に如来型の千仏。ヒノキ材、寄木造。 脇侍は、鎌倉時代作の日光月光菩薩様の「伝・観世音菩薩」(重文)、「伝・勢至菩薩立像」(重文)を安置する。ともに滅悪趣印と与願印を結ぶ。 ◈阿弥陀堂に「法然上人像」を安置する。平安時代後期、1188年、清水寺が法然(1133-1212)を迎え、法然は、阿弥陀堂仏前で初めて常行念仏を修した。また、堂で説戒、専修念仏を初めて行ったとされる。以後、常行念仏道場になる。滝山寺(たきやまでら/りょうざんじ)とも呼ばれる。法然上人二十五霊場第13番、洛陽六阿弥陀めぐり第3番。 ◈釈迦堂に「釈迦如来像」(89㎝)を安置する。平安時代末期作、寄木造、漆箔、光背は安土・桃山時代の後補による。 釈迦堂の、右の「普賢菩薩」(32.5㎝)は鎌倉時代作であり、台座に蓮を持つ。左に「文殊菩薩」(32.5㎝)が安置されている。獅子の台座に剣を持つ。菩薩の乗る白象と獅子は、台座に埋め込まれている。檜材、寄木造。 ◈奥の院の「三面千手千眼観音菩薩坐像」は、国内最古といわれる。鎌倉時代初期の運慶、快慶ら慶派仏師作という。空海が中国から請来したという「現図曼荼羅」に描かれた図像に基づいて造仏されたとみられる。42臂の三面千手坐像であり、頭上に24面を頂く。本面1、脇面2、頭上面24であり合計27面になる。3面は正面、慈悲と忿怒の左右面により、過去、現在、未来を観、また頭上の24化面により全体で27面を見通す。蓮華合掌、定印を結ぶ。雲文舟形光背に観音変化三十三身仏がある。江戸時代作のほぼ同形の40臂の「本尊御前立」(64.9㎝)が立つ。中に弘法大師像を祀る。三面千手千眼観音菩薩坐像は、洛陽三十三観音巡礼第11番札所。 脇侍は、平安時代作の「地蔵菩薩像」、鎌倉時代作の「毘沙門天像」、観音補陀落浄土の「大教主」、「二十八部衆」、江戸時代作の「風神・雷神」の三十三尊像を安置する。 ◈奥の院の南に隣接してある夜叉神堂は、清水寺の巽(東南)方角の守護をする。また、夜叉が悪鬼から釈迦に帰依したことから、仏法の守護神になっている。縁切りの神でもある。善人には利益を悪人には危害を加えるものという。 ◈子安塔(泰産寺)に本尊「十一面千手千眼観音菩薩(子安観音)」を安置する。「小観音」(6㎝)を胎内に宿している。安産、子授けの信仰を集める。脇侍は「地蔵菩薩」、「毘沙門天」、「眷属二十八部衆」、「風神・雷神像」になる。本尊は洛陽三十三観音巡礼第14番札所になる。 ◈随求堂の本尊「大随求(だいずいぐ)菩薩坐像」(110㎝)は、江戸時代中期、1733年に開眼された。1728年、元禄期(1688-1703)の作ともいう。金箔金泥の秘仏であり、八臂、七重獅子蓮華台座に載り、光背は大随求陀羅尼の金泥の梵語が蓮台に載せてある。頭に宝冠、首胸に瓔珞、手には幡、剣、蛇、斧、宝輪、経巻などを持つ。慈心院中興の祖・盛松権律師により安置された。現代、2018年に随求堂で222年ぶりに開帳された。脇侍に「毘沙門天像」、「吉祥天像」を安置する。暗闇の中、菩薩の胎内を数珠を頼りにまわる「胎内巡り」がある。本尊の真下には、闇に梵字が浮かび上がる。厨子内に平安時代作の「毘沙門天立像」(重文)、平安時代作の「十一面観音立像」(重文)を安置する。 ◈開山堂の須弥壇上、唐様式の厨子(重文)内に、「坂上田村麻呂公像」(78㎝)が納められている。衣冠束帯であり、檜材の寄木造、漆塗。その妻・三善高子夫人坐像」、室町時代作の「行比叡居士坐像」、江戸時代作の「延鎮上人坐像」を祀る。 ◈宝蔵殿に「十一面観世音菩薩立像」(166.7㎝)(重文)を安置する。平安時代中期作(11世紀)、江戸時代の後補有。左手に水瓶と蓮華を持つ。山内最古。木造、クスノキの一木造、背刳りはない、彩色。 ◈平安時代作の丈六「大日如来坐像」(233㎝)(重文)は智拳印、結跏趺坐する。かつて塔頭・真福寺大日堂本尊だった。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)以前には、廃絶した尊體寺(富小路中御門南辺)に安置されていたという。木造、漆箔。 ◈宝蔵殿安置の平安時代後期、「毘沙門天立像」(77㎝)(重文)は、右手に戟、左手掌に化仏を載せる。かつて、塔頭・慈心院随求堂に安置されていた。木造、彩色、截金。 ◈宝蔵殿の「伝観音菩薩立像」(105.1㎝)(重文)は、鎌倉時代になる。阿弥陀堂の本尊脇侍として安置されていた。日光菩薩ともいう。「伝勢至菩薩立像」(103.1㎝)(重文)は月光菩薩ともいう。2体ともに腰を捻る。運慶の系統慶派仏師の手によるものとみられている。神奈川・浄楽寺の阿弥陀三尊と近似している。木造、ヒノキ材、寄木造、漆箔。 ◈仁王門の脇間に、右に「阿形仁王像(那羅延金金剛)」と左に「吽形仁王像(密迹金剛)」が控える。室町時代後期、1469年に焼失し、その後再造されたともいう。江戸時代前期、1629年に補修されている。像高365㎝あり京都に現存する仁王像としては最大像になる。ヒノキ材、寄木造、木造彩色。 ◈西門(さいもん)の脇間右に「持国天立像」(2.2m)、左に「増長天立像」(2.2m)を祀る。南北朝時代作、鎌倉時代様式とも慶派仏師の作ともいう。ヒノキ材、寄木造。 ◈轟門(中門)の脇間右に「広目天立像」(1.7m)、左に「持国天立像」(1.92m)を安置する。平安時代作の院派系仏師による。ヒノキ材、寄木造。裏に阿吽の狛犬がある。 ◆本堂 現在の「本堂」は、徳川家光の発願・寄進により、江戸時代前期、1633年に再建された。建立年の金具刻銘が残る。屋根は二層であり、起り反り(むくりそり、照り起こり、反り起こり)といわれ、上方はわずかにふくらみ、下方は反対に反る。本堂は南より舞台があり、高欄擬宝珠が立つ。さらに礼堂(7間2間)、相の間(外陣、1間通り)、正堂(9間4間)、須弥壇(正面5間)になっている。外陣は、板張りの床、12mの丸柱が立つ。天井は折上格天井になる。一般の参詣者は礼堂まで入れる。内々陣と礼堂(外陣)、その外に舞台が迫り出す形になる。また、舞台、礼堂(外陣)、馬堂(内陣)、正堂(内々陣)とし、舞台、礼堂までが懸造になっているともいう。左右と背後に裳階(もこし)、前方左右に翼廊、翼廊の間は板張りの舞台としている。10間9間、正面36m、側面30m、棟高18m、寄棟造、檜皮葺。裳階・翼廊も檜皮葺。 本堂に付属する舞台は、懸崖造(懸造、前面に広い舞台があるため舞台造とも)で、舞台床は18m×10m、棟高18m、床面190㎡の百畳敷になる。床に使われているヒノキ板は長さ5.5m、幅30㎝-60㎝、厚さ10㎝のものを敷き詰めている。木曽天竜産のヒノキ材を使用する。現代、2017年-2020年の修理では166枚が張り替えられた。舞台は13mの高さがあり、ケヤキの柱48本で支える。これは長材を左右に組合せ束柱で支えている。柱には釘を使わず、縦横に貫(ぬき)を通し、楔のみでとめている。舞台を含めた総高は31mになる。最長のケヤキ材は12m、最大直径は75㎝ある。 「清水の舞台」の築造については不明という。12世紀初頭にはすでに存在していたという。また、創建当時から造られていたともいう。南東隅の欄干親柱金銅製宝珠には江戸時代前期「寛永拾癸酉歳十一月吉日」(1633年)と刻銘されている。ヒノキ舞台は、本尊に向かい、舞楽を奉納するために造られている。そのため、礼堂の東西にある翼廊部分は、これらの楽人の控える楽舎になる。舞台では法要などの際に能や狂言が奉納される。 本堂の屋根は檜皮葺であり、現代、1964年-1967年の修理では長さ75㎝、厚さ1.5mmの檜皮が用いられた。2017年-2020年よりの葺替では、長さ97㎝、厚さ2.1mmの本来の長い檜皮に戻された。 本堂東に「堂々巡り筋痕」がある。軒廻りの長押に数珠取り札の擦り痕がある。昔、お百度、お千度の堂々巡りの際に、闇の中で長押に数珠を当て、それを手掛かりとしてお参りした際に付いたという。弁慶の伝承として、弁慶が指で傷つけた跡ともいう。 本堂の東に、江戸時代の臨済宗中興の祖・白隠禅師(1689-1788)揮毫の、巨大な「慈眼視衆生、福聚海無量」の扁額が掛かる。 「弁慶の鉄棒(かなぼう)と下駄」は、西翼廊(車寄せ)にある。鉄製の大錫杖(90㎏、2.62m)、小錫杖(14㎏、1.76m)、高下駄(片方12㎏)が置かれている。近代、明治期(1868-1912)に修験道が、音羽の滝から本堂までの石段100段を万度上下し、満願達成したために奉納された。弁慶が履いていたという伝承がある。男が触れると浮気をしなくなるとの俗信がある。 懸崖造の清水の舞台から、江戸時代、実際に飛び降りる人が相次いだという。幸いに助かる者もいたが、命を落とす者もあった。これは平安時代以来の篤い観音信仰による。江戸時代、元禄期には20数人が飛び降りた。(「成就院文書」)。また、江戸時代、235件の投身があったともいう。一種の願掛けであり、参籠後に結願として行われた。所願成就の際には無事着地し、不成就であっても観音の補陀落浄土で成仏するものと信じられていた。 ◆建築 ◈「馬駐(うまとどめ)」(重文)は、室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)以後、1469年に再建された。参詣の際にここに馬を駐めた。謡曲「熊野」にも登場する。厩の遺構としては日本最古になる。5室あり5頭の馬をつなぐことができる。化粧屋根裏、土間敷、前面吹き放し、3間(10m)、側面5m。切妻造、平屋建、本瓦葺。 ◈「西門(さいもん)」(重文)は、当初、平安時代に建てられたとみられている。現在の建物は、江戸時代前期、1631年に再建された。極彩色、細部に安土・桃山時代から江戸時代への過渡期の様式が見られる。正面に1間の向拝、七段の木階、昇り高欄、背面は軒唐破風。軒は二重繁垂木、斗栱(ときょう)は和様一手先出組。中央の間に折上小組格天井、蟇股、虹梁、木鼻などを備える。床は板敷。三間一戸(8.7m×3.9m、高さ4m)の丹塗り八脚門。単層、切妻造、檜皮葺。 ◈「仁王門」(重文)は、朱塗りされ赤門ともいう。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失し、その後、室町時代に再建された。平安時代中期の公卿で三蹟のひとり藤原行成(972-1028)筆という「清水寺」の扁額が掛かる。9.9m×8.4m、高さは14m。二階建、8脚3間1戸の楼門、入母屋造、檜皮葺。 ◈「鐘楼」(重文)は、江戸時代前期、1607年の建立による。四方転(しほうころび)という技法が用いられ、6本の柱で支え、各々に3本の貫を通す。木鼻、蟇股に豪華な装飾彫刻が施されている。桁行1間、梁行2間、一重、切妻造、本瓦葺。 ◈「北総門」(重文)は、江戸時代、1639年頃に創建された。塔頭・成就院の正門だった。薬医門。潜り戸付。 ◈「随求堂(ずいぐどう)」は、塔頭・慈心院の本堂になる。江戸時代中期、1718年に再建された。正面最上部の妻には鏝(こて)を使った鏝絵の雲龍意匠が施されている。本瓦葺、流造。 ◈「三重塔」(重文)は、平安時代前期、847年、葛井親王の勅命により創建されたという。第52代・嵯峨天皇皇子誕生に、本尊・観世音菩薩の霊経験があったことによるという。現在の塔は、江戸時代前期、1632年(1633年とも)の再建による。日本最大級という。現代、1987年に、解体修理、彩色復元が行われている。一重内陣は、真言密教様金剛界曼荼羅荘厳。中央に東向きに大日如来坐像が安置されている。四天丸柱に菩薩、明王、蓮華、腰長押に真言八祖像、蓮華、四面柱に昇り龍(雲天竜)、下り龍など極彩色で描かれている。折上小組格天井、天井を含め飛天極彩色の華型幾何文様が描かれる。かつては四方四仏を安置していた。彩色復元では、全重を総円塗りとし、丸桁、台輪、長押なども極彩色文様とされた。一重では、丸桁の両端は摩竭魚(まかつぎょ)、中央は金剛盤に宝珠、中段台輪の両端は出八双(ではつそう)卍崩円竜、中帯は向い蝶、下方長押両端は入八双若芽唐草、中帯は四弁花竭磨繋(かつまつなぎ)。鬼瓦は東角のみが火除け、魔よけのために龍になっている。四方の縁に組高欄、三間四方、高さは29.7m(30.1mとも)、本瓦葺。 ◈「開山堂(田村堂)」(重文)は、江戸時代前期、1633年に創建された。総丹塗り、繧繝(うんげん)彩色になる。繧繝とは「ぼかし」の技法で、色を淡、中、濃の3段以上に分け段階的に塗る。白地の上に各色を塗り、これを繰り返す。奈良時代以降に用いられた。正面に蔀戸、、ほかは板扉、板壁。縁、高欄がつく。正面3間、入母屋造、檜皮葺。 ◈「経堂」(重文)は、江戸時代前期、1633年に再建された。かつては一切経を納める経堂、また講堂だったともいう。須弥壇に釈迦三尊、愛染明王、宝塔を安置する。また外陣に一切経を納める。天井画は岡村信基筆の墨絵龍。涅槃会(2月)には、狩野派・山口雪渓(1644-1732)筆「釈迦涅槃図」(4m×3.5m)が掛けられる。正面と側面に蔀戸。5間4間、入母屋造、本瓦葺。 ◈「開山堂(田村堂)」(重文)は、江戸時代前期、1633年に創建された。蔀戸、縁、高欄がつく。5間4間、背面に庇付、単層、入母屋造、檜皮葺。正面3間。 ◈「西門(さいもん)」(重文)は、当初、平安時代に建てられたとみられている。現在の建物は、江戸時代前期、1631年に再建された。かつては勅使門としても使われた。西方極楽浄土、西山に沈む夕日を観想する日想観拝所(十六観法)になったともみられている。彼岸中日には、門中央、西山に日が沈むという。正面に向拝、七段の木階、背面は軒唐破風。軒は二重繁垂木、斗栱(ときょう)は和様一手先出組。中央の間に折上小組格天井、蟇股、虹梁、木鼻などを備える。両脇間、格間に牡丹文様。床は板敷。三間一戸(8.7m×3.9m、高さ4m)の丹塗り八脚門。単層、切妻造、檜皮葺。 ◈「轟門(とどろきもん、中門)」(重文)は、江戸時代前期、1631年-1633年に建立された。東大寺の転害門を模したという。その名は、「釈迦如来の教えが、獅子の吼えるように四方万里に轟く」の意味による。切妻造、3間1戸、八脚門、切妻造、本瓦葺。 ◈「轟橋(清水寺の口)」は轟門前に架かる。現在、水は流れていない。かつてここに轟川の流れがあったという。橋は清水寺の口を象るとされる。橋板中央に木板があり、舌を表す。両側の石板は歯を意味する。橋の傍らに手水鉢「ふくろうの水(手水鉢)」が据えられている。 ◈「朝倉堂」(重文)は、室町時代後期、1510年に建てられた。応仁・文明の乱(1467-1477)後に、願阿が再建のための勧進を行い、越前守護代・朝倉貞景が寄進した法華三昧堂だった。当初は地主神社境内南西の台地に本堂を模した舞台造だったという。江戸時代に焼失する。その後、江戸時代前期、寛永期(1624-1645)/1633年の再建により台地を切下げて平屋建てになる。 正面に蔀戸、回廊、宝珠付高欄付。白木造り、木口に胡粉塗り。5間3間、単層、入母屋造、本瓦葺。 ◈「釈迦堂」(重文)は、江戸時代前期、1631年に再建された。現代、1972年に豪雨山崩れにより倒壊した。1975年に復旧し、本瓦葺から檜皮葺に戻された。半蔀(内吊り、立て込み)、内陣に朱漆塗りの円柱、三ッ斗、長押・貫にも彩色があり、天井に天女像が描かれている。9m×10m、棟高9.3m。背面1間通り庇付。3間四方。寄棟造、檜皮葺。 ◈「阿弥陀堂」(重文)は、平安時代後期、1188年、法然が不断行念仏三昧(説戒、専修念仏)を始めた処という。以後、常行念仏道場になる。かつて滝山寺(たきやまでら/りょうざんじ)と呼ばれた。江戸時代前期、1631年に再建された。また、1631年-1633年頃に再建されたともいう。建物全体が極彩色に飾られている。長押、頭貫、斗拱に鳳凰、宝相華文様、唐草文様などが描かれている。天井には迦陵頻伽の絵。扁額「日本最初常行念仏道場」は第104代・後柏原天皇の宸筆による。背面1間通り庇付。3間四方、単層、入母屋造、桟瓦葺。 ◈「奥の院」(重文)は、江戸時代前期、1633年に再建された。奥の千手堂、千手堂ともいう。行叡、延鎮が音羽の滝での観音行を修した際に、住した草庵の旧跡という。かつては兼学兼宗真言宗のお堂として真言庵とも呼ばれていた。 12m×8m(5間四方)、柱の高さ12mの舞台造(懸崖造)。舞台には12本の高欄擬宝珠がある。5間5間、単層、寄棟造、反屋根の檜皮葺。 ◈「泰産寺、子安塔(子安の塔)」(重文)は、奈良時代、第45代・聖武天皇皇后の光明皇后(701-760)が皇子誕生を願い、聖武天皇が建立した。小観音を胎内に宿した千手観音菩薩を安置したという。第46代・第48代・孝謙天皇が安産だったため、その報恩のために建てたという。また、第50代・桓武天皇の宮人・坂上春子(田村麻呂女)の本願により、皇子・葛井親王が誕生したためともいう。安産祈願の寺として知られ、参道の産寧坂の由来になったという。室町時代の能「熊野」にも描かれている。清水寺成就院の子院になった。 現在の塔は、江戸時代前期、1633年に建立された。近代、1912年/1911年/1909年までは仁王門右手前に建てられ、その後現在地に移されている。小三重塔であり、初層内部に彩色が施されている。内部の四天柱はなく、折上小組格天井、総丹塗、方3間、初層に宝珠柱勾欄付。三重塔、塔の高さ15/13m、檜皮葺。 ◈「中興堂」は、現代、1997年に建立された。清水寺貫主・大西良慶(1875-1983)のお霊屋になる。 ◈「大講堂」は、現代、1984年に建立された。多宝閣に仏足石(4m)、4000体の仏像。宝蔵殿に寺宝を収蔵する。 鎮守社の「春日社 」(重文)は、かつて鐘楼の北にあり、江戸時代前期、1629年に現在地に移された。春日造、切妻造、向拝付。 ◆善光寺堂 「地蔵院善光寺堂」の前身は地蔵院になる。仁王門の左手前に、南北朝時代、1335年に建立されたという。地蔵院の本尊は、地蔵菩薩であり、堂前に石像六地蔵を安置していた。その後、鎌倉時代以前に妙心尼の持仏だった如意輪観音像を中尊にした。このため、室町時代中期には如意輪堂と呼ばれる。近代、1898年に善光寺如来堂(奥の院に南接)を合併し地蔵院如来堂と呼ばれた。 旧地蔵院本尊の「如意輪観音」(94㎝)は、鎌倉時代末期作になる。首をわずかに右に傾げている。六臂、右第二手に如意宝珠、左第二手に宝輪を持つ。右足を立てる坐像であり、辛苦を除き、利益を与えるという。洛陽三十三所観音巡札第10番札所になる。 地蔵菩薩、内陣に長野善光寺型の「阿弥陀三尊」を安置している。かつて善光寺如来堂に安置されていたという。三尊像は、室町時代後期の『清水寺参詣曼荼羅』にも描かれ、これ以前にはすでに存在していたとみられている。三尊像は全国善光寺会に参加している。 「首振地蔵」(50cm)は、厨子内に納められている。かつて、門前に祇園の幇間・鳥羽八(とばはち)が、自らの姿を彫った生形見の地蔵を祀ったという。また芸妓が祀ったともいう。右手で扇子を持ち、胸に広げている。首振地蔵、首振り地蔵さんともいわれている。地蔵の首が回転するように造られている。首を思う人の居る方角に回して祈ると願いが叶うという。首の回らない借金苦にもご利益があるともいう。清水寺七不思議の一つになる。 ◆庭園 本房・成就院は、借景式池泉鑑賞式庭園で、清水山(高台寺山)の斜面を築山とし、生垣を直線的に刈り込み、山を借景として取り入れている。また、山からの湧き水を引き入れている。 作庭は室町時代の相阿弥、さらに江戸時代になって、小堀遠州が手を加えたと伝えられる。(江戸時代、『都林泉名勝図会』) 「雪月花の洛中三名園」のひとつ、「月の庭」として知られている。ほかには、北野か祇園にあったという成就院の「花の庭」と妙満寺・成就院「雪の庭」がある。 池泉には、二島があり、板橋、石橋が架けられている。島には烏帽子石、鎌倉時代の蜻蛉灯籠が据えられている。蜻蛉灯籠の奥、山の中腹にさらに灯籠が据えられ、縁側からは、二つの灯籠が重なるように据えられている。 庭石、縁先の袖に似た、豊臣秀吉寄進という誰ヶ袖型の手水鉢、籬島石などは須磨の浦産。飛び石は加藤清正が朝鮮から持ち帰ったものという。湯屋渓は豊臣秀吉の遺構とされる。 火袋が丸い手鞠灯籠、断面が三角の三角灯籠なども据えられている。 春(5月上旬)と秋(11月中下旬)に一般公開されている。 ◆文化財 ◈宝蔵殿の奉納絵図「絵馬 角倉渡海船図」3面(重文)は、江戸時代前期、1633年-1634年に豪商・角倉厳昭が寄進した。観音の加護により朱印船による越南、東京(トンキン)貿易成就を祈念している。かつて本堂外陣の長押上に掲げられていた。 ◈板絵着色「絵馬 朝比奈草摺曳図」1面(重文)は、安土・桃山時代、1592年の長谷川久蔵(1568-1593)筆による。久蔵の現存する3作品のなかの一つになる。縦195.5×横274.7㎝。 ◈「坂上田村麻呂 東征奮戦の図(田村麻呂夷賊退治図)」は、本堂の欄間に掲げられている。江戸時代前期、1657年奉納の日本最大級の絵馬といわれる。 江戸時代の絵師・海北友雪(1598-1677 )が、室町時代の「清水寺縁起絵巻」の一部を模写した。2枚の板を接いである。縦300/270×横1000/900㎝。 ◈奉納絵馬「繋馬図」は、江戸時代前期、1633年作になる。2人の男性が馬の両脇に立ち、馬の口取りをしている。 ◈奉納絵馬の板絵金地著色「繋馬図」(重文)は、狩野山雪(1590-1651)筆による。江戸時代前期、1637年に奉納され、1984年まで本堂に掲げられていた。黒の駿馬を描いている。2.5×3.6m。 ◈奉納絵馬「頼政射怪鳥図」は、海北友雪(1598-1677)筆による。 ◈本堂東に「慈眼視衆生 福衆海無量」の書が掲げられている。「観音は慈しみの目で人々を見、観音がもたらす福は海のように無量」の意味になる。 ◈紙本墨書「清水寺再興勧進帳」1巻は、室町時代後期、1479年作になる。筆・願阿弥(?-?)による。清水寺の再興を呼びかけ、延鎮の夢告、坂上田村麻呂の寺院創建、応仁・文明の乱(1467-1477)による災禍・復興などを記している。縦33.5×横202.5㎝。 ◈「清水寺再興奉加帳」1巻は、室町時代、15世紀作になる。室町時代後期、1469年の焼失後、勧進に応えた人々の名が列記されている。日野富子、日野勝光、後法身院殿義覚、伊勢貞宗、朝倉孝景らも協力した。1484年に本堂は再建された。縦33.5×横730㎝。 ◈「清水寺参詣曼荼羅」(京都府指定文化財)1幅は、室町時代-安土・桃山時代、16世紀作になる。清水寺本殿のほか、画面左下に五条中島・法城寺、大黒など声聞師・民間陰陽師に関わる地も描かれている。縦161.5×横174.5㎝。 ◈紙本著色「清水寺境内図屏風」6曲1隻は、江戸時代、18世紀前期-中期作になる。町絵師とみられる画・狩野信道による。花見遊楽など清水寺全景(1-4扇)、清水坂門前町(5-6扇)からなる。縦104.6×横302㎝。 ◈紙本墨書「洛陽三十三所順礼納札」1枚は、江戸時代前期、1665年作になる。同年に第112代・霊元天皇(1654-1732)の勅願により洛陽三十三所が定められている。丹波国桑田郡亀山庄(亀山市)の穴太口の4町(本町・紺屋町・西町・柳町)の町人が奉納した。2018年に本堂修復工事の際に発見された。縦31.6×横16.7㎝。 ◈紙本墨書「清水寺遊楽図屏風」6曲1隻は、江戸時代作になる。 ◈本堂の3基の「厨子」(国宝)、奥の院の3基の「厨子」(重文)、「田村堂本尊厨子」(重文)、「朝倉堂本尊厨子」(重文)。 ◈「梵鐘」(重文)は、室町時代後期、「文明十年(1478年)」銘がある。 ◈「鉄鰐口」(重文)は、鎌倉時代中期、1236年の銘がある。 ◈「延鎮上人坐像」は、室町時代作、秀逸な肖像彫刻とされる。近代、大正期(1912-1926)初期に彩色されている。 ◈「虎図絵馬」は、江戸時代前期、1664年、長谷川宗也筆による。「牛若丸僧正坊図」は、江戸時代前期、1638年の長谷川甚丞筆による。 ◈「清水寺平成縁起絵巻」全9巻は、現代、2015年に、清水寺の開創以来1200年にわたる歴史を描くの奉納法要が営まれた。日本画家・箱崎睦昌(京都嵯峨芸大名誉教授)が10年の歳月をかけて完成させた。室町時代の絵巻「清水寺縁起」(重文)などを参考にしている。全33場面により構成され、延鎮が音羽の滝を訪れ、霊木で観音像を彫った開創の逸話などが描かれている。 全長65m。 ◈「梵鐘」(重文)は、室町時代後期、1478年に願阿の勧進により鋳造された。鋳物は藤原国久による。陽鋳銘文に「天下泰平国土安穏」と刻まれている。撞座に蓮華文、唐草、独鈷文がある。 537.2Hzあり雅楽の「上無調(かみむ-ちょう)」になる。2.365t、2.1m、外口径1.24m。 現在、鐘楼に吊るされているものは、現代、2008年に再鋳造された。 ◈本堂舞台南東の欄干に「寛永拾癸酉歳十一月吉日」と刻まれてる。平安時代後期の公卿・藤原成通(1097-1162)は、蹴鞠・今様の達人として知られ、「蹴聖」と呼ばれたという。成道は、この欄干上を蹴鞠しながら往復したという伝承がある。 ◈「大日堂 唐子列図(板絵)」 は、現代の日本画家・諌山宝樹(いさやま-たまじゅ)・画による。現代、2018年に奉納 された。 ◆伝承 清水寺創建にまつわる伝承がある。 奈良時代、778年、南大和子島寺(南観音寺)の僧・賢心(延鎮)に、北へ行くようにという夢告があった。金色に光る川(木津川)の流れを辿り、東山の地、音羽の滝に着いた。一支の水を遡ると深い森の中に草庵があった。修行をする老人に出遭う。白髪、白衣の行者は行叡という。200年間も棲んだ観音の化身という。この間に、沙弥が来るのを待ち望み修行を積んでいたという。行叡自らは東国へ行くという。代わって延鎮が堂宇を建てること、木の株は観音を彫るための霊木であると言い残し修行に出た。延鎮はこの地で観音経を念じ、谷川の水を飲んで3年間ほど過ごしたという。(『清水寺縁起絵巻』)。行叡の遺命を受けた延鎮は、行叡の旧庵に止住し、滝行して自ら千手観音を刻んだという。 780年/798年、後に征夷大将軍になり蝦夷地平定した渡来系東漢(やまとのあや)氏・坂上田村麻呂(758-811)が音羽山に入る。田村麻呂は身籠った妻・三善高子のために鹿狩りをしていた。妻の病には、鹿の生血が効くと聞いたためだった。また、妻の懐妊のためには、鹿の胎児が必要だったためともいう。田村麻呂は「水冷くして楽しぶ心」の水源を辿った。滝に行き着くと、経をあげる延鎮に遭う。延鎮は殺生の罪を説いた。田村麻呂は延鎮の話に感動し、二人は意気投合する。延鎮は高子の安産を祈願し、高子は無事出産した。 平安時代前期、807年、延鎮と帰依した田村麻呂は、ともに伽藍を建立する。懺悔した妻は屋敷を寄進し仏堂とし、金色の十一面千手観音像を彫り上げた。また、十一面千手観音像、脇侍・地蔵菩薩と毘沙門天像を安置したという。この観音の法力により、桓武天皇の命による蝦夷・東北遠征(2次7年、20万人の征討軍)は成就したという。(『扶桑略記』『今昔物語』) 境内にある開山堂は田村堂とも呼ばれ、行叡、延鎮、坂上田村麻呂の三像が安置されている。以後、清水寺は坂上家の氏寺になる。 ◆法相宗 法相宗は、南都六宗の一つで、もとは遣唐使の入唐僧により伝えられた。飛鳥時代-平安時代前期、 8-9世紀には隆盛を極め、興福寺に学僧が輩出する。 近代以降、興福寺、薬師寺、法隆寺の3寺が大本山となる。その後、法隆寺、清水寺が独立した。 ◆勝軍地蔵 本堂の本堂右脇侍、厨子内に秘仏「勝軍地蔵」が安置されている。甲冑、袈裟かけ、右手に剣を捧げ、左手に軍旗を持つ。像高1.63m。 坂上田村麻呂にまつわる。奥州征伐の際に戦勝祈願したが、矢も尽きて苦戦した。二人の男が現れ、戦場の矢を拾い集めて届けたという。このため、戦に勝利することができた。 京に凱旋した田村麻呂が本尊脇侍の地蔵尊、毘沙門天に矢傷、刀傷があり、足が泥にまみれていることに気づく。戦場に現れた二人が二像の化身だったことを知る。以後、勝軍地蔵、勝敵毘沙門天と呼ばれたという。(『元亨釈書』巻九) ◆音羽の滝・清水 音羽の滝は、清水山(音羽山、242m)の山中、地下1000mの東山断層から湧出する清泉をいう。かつて一度も涸れたことがないという。「金色水」「延命水」「八功徳水」ともよばれ、十大名水の筆頭にあげられる。清水寺の寺名の由来になった。水垢離(みずごり)行場、茶の水汲み場としても知られている。平安時代にも、清水を飲むと身体業障が除かれるとされた。(『中右記』) 平安時代末期には「清水坂温室」があり、貴族が忌日に法要供養として、坂の者に対して湯(蒸し風呂)施行を行っており、この清水を用いていたとみられている。(『兵範記』『吉記』)。江戸時代、病平癒のために白装束になり滝に打たれて水垢離を行った。(『信徳丸』)。また、避暑のために人々は滝を訪れていた。水は病に効くとされ、周辺では素麺や西瓜が売られていたという。 名水・音羽の滝は、3本の筧(懸樋、高さ4m)から水が流れ落ちている。音羽山に水源があり、一年を通じて水が絶えることはない。現在でも、修験道者の滝行の場になっている。丸石と角石は、水垢離の滝行のために置かれている。丸石は礼拝のために、角石は両足を乗せて滝に打たれ。無病息災、延命長寿、縁結び、学業成就、所願成就のご利益もある。 三筋の霊水の由来について、奥の院本尊の千手観音が三面であることに因むともいう。「仏・法・僧」という「三宝」への帰依、「貪・瞋(瞋恚、しんい)・癡(愚痴)」の「三毒の浄化」、「身・口・意」の「三業の清浄」、「利・知・慈悲」の象徴ともいわれる。霊水は「御祈祷水 音羽霊水」として境内で売られている。お堂には、石像の音羽滝不動明王が祀られている。 境内の旧鎮守社・地主神社拝殿には、天井に「水飲み天井龍(八方にらみの龍)」が描かれている。龍は四神相応の守護神・青龍であり、都の東を守護している。この龍は、毎夜、絵から抜け出し、音羽の滝の水を飲みに通っていたという伝承がある。 近代、1877年、京都舎密局(せいみきょく)は、本堂南側に音羽の水を用いた麦酒醸造所を設置した。 ◆アテルイ 音羽の滝の西に花崗岩製の「北天の雄 阿弖流為(アテルイ)、母禮(モレ)之碑」が立つ。碑は、1994年に「アテルイを顕彰する会」「岩手県人会」により建立された。阿弖流為(アテルイ)とは、「蝦夷」の豪族盟主、母禮(モレ)はその副将になる。 奈良時代、788年、791年に蝦夷討伐が行われる。だが、阿弖流為(阿弖利為)らの強硬な抵抗により成功しなかった。平安時代前期、797年、坂上田村麻呂が征夷大将軍になり、801年に蝦夷を平定した。802年、胆沢城の田村麻呂のもとに大墓公阿弖流為、盤具公母禮ら一族500人が投降した。 田村麻呂は敵将・阿弖流為らの器量を評価し、阿弖流為らも田村麻呂に帰属する。田村麻呂は東北経営に彼らを登用するように、京の公卿に進言する。だが聞き入れられず、田村麻呂の助命嘆願もかなわず、阿弖流為、母禮は河内国杜山(片埜神社付近)で斬殺された。(『日本紀略』) 中世、田村麻呂と蝦夷討伐について新たな伝承が生まれる。本堂の三尊、本尊の十一面観音の脇侍である地蔵菩薩(勝軍地蔵)、毘沙門天は、蝦夷で苦戦を強いられた田村麻呂に、本尊が遣わした像であるとされた。延鎮が造仏したという。田村麻呂が蝦夷より帰還して二像を見ると、矢刀の傷が残り、泥も付いていた、本尊も千手に矢をつがえていたという。(『清水寺延鎮伝』、謡曲『田村』)。その後、田村麻呂は、蝦夷での犠牲者のために、仏に帰依して氏寺の清水寺を建立したという。 1200年の時を経て、追悼のために田村麻呂所縁の清水寺境内に、阿弖流為・母禮の追悼の碑が立てられた。毎年11月に碑前法要が営まれている。 ◆鹿間塚 「鹿間塚(しかまづか)は、鐘楼の近く北西にある。田村麻呂が妻の懐妊のために鹿の胎児を求め音羽山中で狩をした。射止めたのは妊娠した牝鹿だった。田村麻呂は延鎮に出遭い、殺傷により妻の安産を得ようとしたことを咎められる。そのため鹿をこの地に葬ったという。 また、延鎮が田村麻呂の帰依により、この地に伽藍を建立しようとした。だが、山中のため平地もなく困難を極めた。すると、山神の使いの鹿が現れ、延鎮のために一夜で更地にした。その鹿の報恩のために埋葬したともいう。 ◆景清の爪彫観音 「景清の爪彫(形)観音(かげきよのつめがたかんのん)」は、随求堂前にある。火袋の火穴の部分に、平安時代後期-鎌倉時代の武将・平景清(?-?)が、獄中で爪で刻んだという小観音が祀られている。火袋の火穴の部分は、天気が良いと、一部分を透かして見えるという。 景清は、平氏滅亡後、逃亡中の鎌倉時代前期、1195年頃に、叔父・僧の大日能忍を殺害し、「悪七兵衛(あくしちびょうえ)」と称された。1195年に源頼朝に降伏し、断食して死去したという。これを題材にした浄瑠璃「出世景清」がある。 平安時代後期-鎌倉時代の僧・大日能忍(?-?)は、独学で禅を悟り、摂津水田に三宝寺を開き、日本達磨宗の開祖になる。1189年、弟子の練中、勝弁を宋の臨済宗楊岐派の拙庵徳光のもとに送り印可をうけた。 ◆石造物 ◈「狛犬」は、近代、1942年に寄進された。清水寺では阿吽ではなく二匹ともに開口している。 ◈「基準点標石」は仁王門の北の脇にある。現存唯一という。近代、1875年、内務省地理寮は英国の測量技術を導入し、京都市街地図を作成した。その際に、この基準点標石が設置されたという。京都市内には27の観測点が設けられ、基準点は清水寺を含め、9点が設けられた。清水寺基準点からは、「高瀬七条上る」「六角堂」「聖護院村」の基準点を視準測量したという。基準点は3点から成り、地下に基準点標石が埋められている。その上に、保護蓋石、その上の地表にこの表示柱石が置かれている。埋められている基準点標石の上面は研磨され、対角線の刻みがあるという。表示柱石には、四方に「測點 地理寮 明治八年 明治十五年八月地理局」と刻まれている。 ◈「轟橋(清水寺の口)」は轟門前に架かる。かつてここに轟川の流れがあったという。現在、水は流れていない。橋は清水寺の口を象るとされる。橋板中央に木板があり、舌を表す。両側の石板は歯を意味する。橋の傍らに手水鉢「ふくろうの水(手水鉢)」が据えられている。中央の仏を挟んで四隅に鳥形(ふくろう)の浮き彫りが施されている。台石は鎌倉時代の宝篋印塔の塔身という。水を口でゆすぐと歯痛、頭痛も治癒するという。 ◈「仏足石」は、朝倉堂の東にある。平景清の足形、弁慶の足形ともいう。足腰の弱い人は、石を撫で患部をさすると良くなるという俗信がある。「景清の足形」ともいう。洛陽三十三所観音巡礼、第13番札所。チャート。 ◈「十一重石層塔」は、放生池の南にある。江戸時代前期、1634年に建立された。本堂、諸堂の再建祈念になる。本堂の東あり、近代、1918年に現在地に移された。 ◈岸駒(がんく)の「虎の図」石灯籠(高さ1.5m)は、西門下広場の南にある。円窓の部分が火袋になる。江戸時代後期、「文政九年(1826年)丙戌春 納洛東大悲閣」「越前守岸駒 可観 岸駒 同攻舘」と刻まれている。江戸時代の画家・岸駒(1756-1839)の「虎の図」が彫られている。その虎は毎夜、灯ろうから抜け出て、池の水を飲み「水飲みの虎」と呼ばれたという伝承がある。また「八方睨みの虎」ともいわれた。岸駒は加賀国に生まれる。紺屋に奉公し絵を独習した。1780年に上洛、1784年、有栖川宮家の障壁画、1789年に御所障壁画、1809年に金沢城障壁画を描く。岸派を形成し、門人を育てた。虎を得意とした。本願寺に葬られる。 ◈「石燈籠」は、西門下広場の南にある。江戸時代前期、1625年に角倉家より寄進されたという2基は、山内で最も古い。江戸時代前期、1629年の火災で煤けている。 ◈「千体石仏群」は、北総門の北にある。近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、破却された地蔵、千手観音、大日如来が、市民により北苑の春日社東裏に集められ供養されている。中央に中尊の千手観音が祀られている。 ◈「福寿禄石像」は、子安塔から音羽の滝に向かう途中にある。伝承の僧・行叡は、音羽山に庵を結び200年にわたり行をしたという。奈良時代、778年、延鎮と出逢い、この地に寺を建て観音像を祀るように告げて東国へ去る。延鎮は後に、坂上田村麻呂の救けにより清水寺を開いたという。石像は、練行中の行叡の姿を表し、道教のなりをしているという。後世、宝冠のような頭布、広袖の衣、長い顎鬚、右手に持つ錫杖、左手の経巻により、七福神・福禄寿としての信仰を集めた。 ◆文学 清水寺は多くの古典文学の題材になっている。歌集『伊勢集』『新古今和歌集』、『蜻蛉日記』『枕草子』『更級日記』『平治物語』『平家物語』『御伽草子』『一寸法師』『三年寝太郎』などの物語の舞台にもなった。 ◈『源氏物語』第4帖「夕顔」では、光源氏は夕顔の亡骸に対面する際に、清水の方に灯りがともり、人々の様が描かれる。 ◈謡曲「田村」「熊野(ゆや)」、狂言「お茶の水」「居杭(いぐい)」などでも数多く取り上げられた。 ◈紫式部は出仕していた一条天皇中宮・彰子の病平癒のために清水寺に参籠し、同僚で友人の歌人・伊勢大輔に出会う。紫式部は『枕草子』の中でも清水寺を取り上げている。 ◈弁慶と牛若丸が決闘したのは、五条大橋ではなく、五条天神社から場所を移し、清水寺の舞台上だったという。(『義経記』) ◈大佛次郎(1897-1973)の『帰郷』(1948)には、戦後、海外放浪の末に帰国した守屋恭吾が京都を訪ねる。清水について記している。「晩春に来て、清水の舞台から、町を見おろしていたら、まるで嘘のように紫色たなびき、これに入日の光がさして金粉を散らしたように見えた。」 ◈川端康成(1899-1972)の『古都』(1962)に登場する。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の千日回峯行者は、京都大廻りの際に立ち寄り、境内を廻りすべての仏神を拝する。 ◆清水寺八福神 江戸時代中期、1712年、八福神の扁額が清水寺奉納された。清水寺では、七福神に多幸の於福(おふく)を加えた八福神が信仰されていた。近年、清水寺大日堂で、「八福神遊戯之図」版木が発見された。 ◆不思議 境内、境内外には「七不思議」「不思議」といわれる伝承がある。 七不思議の一例としては、1.「三重塔」の東南隅の鬼瓦が水神の龍になっている。防火の意味がある。2.「仁王門の狛犬」は、双方ともに口を開けており、阿吽の狛犬ではなく、「阿阿の狛犬」になる。3.「鐘楼の柱」が、普通の4本ではなく6本になる。2本多いのは、重い梵鐘を支えるためともいう。4.「仁王門の腰貫」の頭を叩くと、斜交の柱に音が伝わる。5.「轟門(とどろきもん)」前に川はなく、橋が架かけられている。手水鉢の水を流すためとも、聖地に架かる橋の意味ともいう。かつて付近に塔頭・轟坊があったという。6.「岸駒の燈籠(虎の石灯籠)」には、虎が彫られている。虎は夜になると吠え、水飲みに抜け出すという。7.「平景清の足形石」は、弁慶の足形ともいわれている。実際には仏足石という。 ほかに、「待人地蔵」は、逢いたい人の方へ首を回して祈願すると成就する。/ 「駒繋の鐶」は楼門の北の馬宿りにあり、鐶が逆さに付いている。/「赤い楼門」は、目隠門ともいう。門に遮られ仏堂が見えない。地主神社の楼門ともいう。/「鹿間塚」は、鐘楼近くにある。坂上田村麿は、妻が妊娠し、薬にするために鹿狩りに出た。山中で延鎮に出会い、狩を止めてこの地に寺を建立し、安産祈念せよと諭された。だが、辺りは岩山で平地がない。観音菩薩に祈願すると、一夜で多くの鹿が現れ蹄で岩を砕き更地にした。その後、多くの鹿が死んでしまう。田村麿は、観音に礼を申し、塚を造り鹿たちの霊を弔った。/「景清爪彫の観音」は、随求堂前にある。平景清は清水寺の観音を信仰した。牢谷の獄に投じられた時、爪で石に観音像を刻み、後に石燈籠に入れて奉納した。/「轟橋の門」には扉がない。/「轟橋」は歯痛の人が渡ると治らない。/「梟の手水鉢」は、轟橋の前にある。台石に四方仏が彫られ、歯痛の人が祈った。/ 「カンカン貫」は、轟門左端の長押西方にある窪みであり、東端に耳を当て、西端から叩くと音が響く。/「弁慶の杖と下駄」は鉄製になる。/「音羽滝」は、牛尾山に発するという。大蛇退治の際には、三昼夜にわたり滝が真紅に染まった。上にある稚児池が水源ともいう。近代、1868年、京都舎密極麦酒製造所が置かれビールを製造したともいう。/「八福神の絵馬」は、本堂内陣の大絵馬といい、七福神の外にお多福、また、左腰ではなく右腰に刀を挿した人が描かれているという。/「子安塔(泰産塔)」は、柱が一本少ないといわれた。/ 「舞台」ではかつて、渓谷の新高尾に、傘をさして飛び降りた人があった。命が助かれば願いがかなうとされた。 「成就院の燈籠」は、塔頭の一つであり、三角の燈籠などが立つ/「水飲みの龍」は地主神社の拝殿天井に描かれている。龍は夜になると抜け出て水を飲んだ。/「恋占いの石」は地主神社にある。片方の石より他方の石に目を閉じて歩き、一直線に行き着けば幸がくる。 ほかに「人形燈籠」「山姥の石臼」「歓声の松」などは詳細不明。 ◆文政の大地震 江戸時代後期、1830年旧7月の京都大地震(文政の大地震)で、奥の院廊下が倒壊した。(『宝暦現来集』)。地震後に地割れができ、水抜き作業中に廻廊(本堂-轟門)南側の地面が崩れ、南東側の柱根石3つ余が落ちた。このため、廻廊は東へ転倒し、南側屋根の7割が崖から谷に転落したという。(『成就院日記』)。さらに、谷底に落ちた廻廊が音羽川に流れ込み、下流の家々の多くが壊れたという。(『甲子夜話』) 地震の半月後に大雨が降り、音羽の滝・上流の山も崩れた。音羽川も氾濫し、下流の家屋流失・人的被害もあった。問屋町通で床上浸水、伏見街道五条下ルで4尺(1.2m)浸水した。(『宝暦現来集』『甲子夜話』『浮世の有様』) ◆幕末 境内には複数の幕末関連の史跡がある。塔頭・成就院は勤王僧・月照、信海が住した。北総門近くに、その月照、信海、西郷隆盛の詩碑、詩碑がある。月照は西郷隆盛とともに安政の大獄を逃れ薩摩藩に庇護を求めた。だが、拒否され錦江湾に入水している。 詩碑の傍らに月照に仕えた近藤正慎の碑がある。正慎は投獄されたが、月照について口を割らず舌を噛み切り絶命した。残された妻子のために境内に舌切茶屋の営業が許された。また、隣接する忠僕茶屋は、月照の下僕・大槻重助が営業を許されたもので、重助は月照に従い薩摩に向かった。その後、取り調べを受ける。許されてからは茶屋を続け月照の墓守をしたという。 ◆石碑 北総門の北に「月照碑」が立つ。月照の辞世「大君の為には何か惜しからん 薩摩の迫門(せと)に身は沈むとも」(中央)、信海の辞世「西の海あずまのそらとかわれども こころはおなじ君が代のため」(右)、西郷隆盛碑「相約して淵に投ず 後先なし あに図らんや 波上再生の縁 頭を回らせば 十有余年は夢 空しく幽明を隔てて墓前に哭す」(左)。 脇に月照を薩摩へ案内した平野国臣の詩碑「西海波間記」、近藤正慎顕彰碑、大月重助顕彰碑が立つ。 「仁清記念碑」がある。江戸時代前期の陶工・野々村仁清(ののむら にんせい、?-?)は、清京焼色絵陶器を完成したという。近代、1914年、大西良慶の後援により洛陶会が建立した。揮毫は真言宗御室派管長・土宜法龍(どき-ほうりゅう1855-1923)による。 「尾形乾山の記念碑」が立つ。江戸時代の陶工・絵師・尾形乾山(1663-1743)は、尾形光琳の実弟になる。揮毫は建仁寺派管長・竹田黙雷(1854-1930)による。 ◆金色水・濡れ手観音 音羽の滝の水源上に「金色水」が湧いている。その水を南隣りの観音にかけると塵汚、煩悩、罪障が洗い流されるという。 「濡れ手観音」は、奥の院東にある。音羽の滝での滝行を身代わりに行う観音ともいわれている。観音に金色水の蓮華水盤の水を静かにかけると、煩悩、罪禍が流されるという。また、光の屈折により観音が笑っているように見えるといわれている。花崗閃緑岩。 ◆茶屋 境内南の参道脇に2つの茶屋が店を開いている。 「舌切茶屋」は月照ゆかりの茶屋になる。江戸時代後期、1858年、西郷隆盛らの倒幕の挙兵計画後、月照も薩摩へ逃れた。その際に、後のことを、仕えていた近藤正慎(? -1858)に託したという。その後、正慎は安政の大獄により捕えられ、江戸送りになる。1858年、正慎は獄中で月照らの居所を尋問され、拷問を受けた。正慎は口を割らず、獄舎の壁に頭を打ちつけ、舌を噛みきって自害したという。43歳。残された妻子のために、境内での茶屋営業が許可され、「舌切茶屋」としていまも店は開いている。 「忠僕茶屋」は、月照の下僕・大槻重助(?-1893)にまつわる。重助は、幼少の頃より月照に仕えた。月照が京都を離れた際には、ともに薩摩へ同行する。月照入水後、代わりに捕らえられ京都の獄に半年間投獄された。その後釈放され、月照弟子の忍慶住職により、境内で店を開くことを許された。かつての店は、境内三重の塔近くの藤棚付近にあり、その後、現在地に移転した。重助は妻・いさとともに、生涯に渡り月照らの墓守をしたという。 ◆自然 東山からは境内南に音羽川が流れ、錦雲渓(きんうん-けい)という渓谷を形作る。北の轟川(清水川)は紅葉谷を刻み境内を西へ流れている。一帯は、秋の紅葉で知られ「新高雄」と呼ばれている。古くは、サクラが多く植えられ、洛東第一といわれた。 地質は強固な第四紀更新統中期の大阪層群に属する。清水山(音羽山、242.5m)はチャートと粘板岩による中生代の地層で、奥の院下には南北に走る清水山西断層がある。 山は国有の保勝・保安林に指定されており、植生の大部分はスギ、ヒノキ、ほかにコジイ、アカマツ、広葉樹林などにより構成されている。 近年、東山一帯の清水寺や高台寺の東側に広がる国有林で、カシ、ナラの大量枯死「ナラ枯れ」が起きた。害虫「カシノナガキクイムシ」が持ち込む病原菌によって引き起こされる。里山の荒廃や気候変動も背景にあるともいわれ、全国的に被害が増えている。東山では2005年に初めて被害が確認された。周辺の環境や景観に与える影響が危惧されている。 山、境内も鳥獣禁猟保護区に指定されている。境内は、平安時代以来、サクラの名所として知られ、室町時代に確立した。1000本植えられている。春の新緑、初夏のキツキ、秋の紅葉、冬の雪景色の名所としても名高い。 ◆植林 現代、2000年からは「清水の舞台」を支えている十六角形のケヤキの巨木の柱(樹齢300-400年、長さ13m、周囲2.3m、139本)の、後継樹を育てるために植林事業が始まった。400年後を見据えて府下の花背、京北町、舞鶴市の三か所の山林に植えられている。分散して植林されているのは、危険回避のためという。ケヤキ数千本、ヒノキ数万本、花背には6000本ほどが植えられているという。 ◆西国観音霊場三十三所 当寺は、「西国観音霊場三十三所」の第16番札所になっている。第1番の和歌山・青岸渡寺より、第33番の岐阜・華厳寺までを巡る近畿2府4県(1000km)の巡礼になる。 長谷寺を開いた飛鳥時代の徳道(とくどう、656-?)は、病により仮死し、冥途で閻魔に出あった。閻魔は地獄に堕ちる者が多いとして、観音菩薩の慈悲を説き、33の霊場を参ると功徳を得られるとした。 観音菩薩は浄土に往生せず、現世で苦しむ人々を救済するために、聖観音、十一面観音、千手観音など33(無限)の姿に身を変えるとされる。徳道は、閻魔より33の宝印、起請文を授かり現世に戻る。徳道は兵庫・中山寺に宝印を納めたという。 巡礼は、奈良時代に始まる。その後、途絶したともいう。平安時代、花山法皇(第65代、968-1008)は、徳道の納めた宝印を掘り起こし、巡礼を再興したという。また、平安時代後期(12世紀)に再興されともいう。平安時代後期には天皇、公家が巡礼し、鎌倉時代-室町時代には、庶民にも広まった。江戸時代に最も盛んになる。周辺の伊勢神宮参り、熊野詣、善光寺参りとも結びついた。「三十三度行者」と呼ばれるのは、33所を33回も巡礼した人を意味した。御朱印、千社札の始まりにもなった。 ◆洛陽三十三所 洛陽三十三所観音巡札の札所は清水寺境内に5カ所設けられている。 第10番札所の地蔵院善光寺堂に札所本尊・如意輪観音菩薩、第11番札所の奥の院に本尊・三面千手千眼観音菩薩、第12番札所の本堂に本尊・十一面千手千眼観音菩薩、第13番札所の朝倉堂に本尊・十一面千手千眼観音菩薩、第14番札所の泰産堂に本尊・十一面千手千眼観音菩薩が安置されている。 ◆石標 洛陽三十三所の石標として境内に、江戸時代後期、1847年旧正月に立てられた10番・地蔵院・如意輪観音、14番・泰産寺・子安観音、同年旧6月の13番・朝倉堂がある。 ◆清水寺牛王 新春の修正会の結願日(けちがんび)に行われる清水寺牛王(ごおう)(1月7日)は、巳の刻(9-11時)に、本堂内陣を柳の木の牛王丈で強く打つ。これには、護法の神を目覚めさせ春を知らせる意味がある。修法後に参詣者に牛王宝印を授与する。商家では帳面に貼り商売繁盛を願う。 ◆ビール醸造 近代、1877年/1876年頃に、「京都舎密局麦酒醸造所」が、音羽の滝下の南側に設置された。滝水を使用したビール製造を行っていたという。 2018年に「京都産原料100%ビールプロジェクト(通称「K100」)」が設立された。今後、清水寺周辺に自生する樹木(椿)の樹皮から発見された野生酵母、大麦(亀岡市産)、ホップ(与謝野町産)などを原料としたビール醸造を目指している。 ◆北大路魯山人 近代、1914年に、清水寺内の泰産寺に、文人・北大路魯山人(1883-1959)は日本画家・富田渓仙(1879-1936)と住んだ。 実業家・内貴(ないき)清兵衛(1878-1955 )の「松ヶ崎山荘」で「おさんどん(調理)」をして、食べ残しの食材を用いた「残肴(ざんこう)料理」を始めている。 ◆映画 ◈現代劇映画「晩春」(監督・小津安二郎、1949年、松竹大船)では、再婚話のある父(笠知衆)と娘(原節子)が最後の親子旅行に清水寺を訪れる。 ◈現代劇映画「美貌の国」(監督・杉岡次郎、1956年、松竹)の撮影が行われた。 ◈現代劇映画「古都」(監督・中村登、1963年、松竹)では、千重子(岩下志麻)が恋人(早川保)と参詣する。 ◈現代劇映画「レッツゴー!若大将」(監督・岩内克己、1967年、東宝)では、若大将(加山雄三)が美芳(香港女優・陳曼玲)を案内する。 ◈現代劇映画「続 男はつらいよ」(監督・山田洋次、1969年、2作目、松竹)では、寅(渥美清)は生き別れの母(ミヤコ蝶々)を探して清水寺も訪れる。 ◆アニメ ◈アニメーション『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 』(原作・和月伸宏、監督・古橋一浩、制作・スタジオぎゃろっぷ(第1話 - 第66話)・スタジオディーン(第67話 - 第94話)、1996年1月- 1998年9月、全94話)の舞台になった。2期オープニングに清水寺、2期オープニングに子安塔が登場する。 ◈アニメーション第4シリーズ『おジャ魔女どれみドッカ~ン!』(原作・東堂いづみ、ディレクター・五十嵐卓哉、制作・東映アニメーションS、2002年2月-2003年1月、全51話)中の12話「京都! 終わらない夜」の舞台になった。清水の舞台、音羽の滝なども登場する。 ◈アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、監督・こだま兼嗣、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。「毛利蘭」、「鈴木園子」、「遠山和葉」が訪れる。 ◈アニメーション『ゆるゆり』(原作・なもり 、監督・太田雅彦、制作・動画工房・TYOアニメーションズ 、第1期2011年7月- 9月、全12話 )の第10話「修学旅行というが、私たちは一体何を学び修めたのだろう」に、仁王門、随求堂(胎内巡り) 、音羽の瀧、舌切茶屋などが登場する。 ◈アニメーション『ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜(第2期)』(原作・椎橋寛、監督・福田道生、制作・スタジオディーン、第2期2011年7月-12月、全24話・総集編2話)の舞台になった。第五の封印「清永寺(せいえいじ)」として登場した。 ◈アニメーション『ハイスクールD×D』(原作・石踏一榮、監督・柳沢テツヤ(第1期-第3期)・末田宜史(第4期)、制作・ ティー・エヌ・ケー(第1期-第3期)、パッショーネ(第4期) 、第1期2012年1月-3月、第2期2013年7月-9月、第3期2015年4月- 6月、第4期2018年4月-7月、第1期全12話 ・ OAD2話、第2期全12話・OAD1話、第3期全12話・OAD1話、第4期全13話)の舞台になった。 ◈アニメーション『有頂天家族』『有頂天家族2』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行 、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月-9月、全13話、第2期2017年4月-6月、全12話)の舞台になった。第2期第8話に登場する。仁王門前、滝の家、本堂などのシーンがある。 ◆年間行事 修正会(1月1日-7日)、清水寺牛王(1月7日)、修二会(2月1日-3日)、節分会(2月節分)、涅槃会・中興開山良慶忌(2月15日)、玄奘三蔵会(3月5日)、青龍会観音加持行道(3月15日-17日)、彼岸会(3月彼岸)、春季夜の特別拝観(3月下旬-4月上旬)、清水の日法要・青龍会観音加持行道(4月3日)、降誕会(4月8日)、開山忌(5月23日)、盂蘭盆会法話(8月1日-5日)、千日詣(8月9日-16日)、観音様功徳日・千日詣り(8月9日-16日)、本堂内内陣特別公開・夏の夜間特別拝観(8月14日-16日)、盂蘭盆法会(8月15日)、地蔵盆会(8月23日)、彼岸会(9月彼岸)、青龍会観音加持行道(9月15日-17日)、採燈大護摩供(9月25日)、慈恩会(11月13日)、落葉忌(11月16日)、秋季夜の特別拝観(11月中旬-12月初旬)、仏名会(12月1日-3日)、成道会(12月8日)、除夜の鐘(12月25日の9:00より寺務所で整理券を配布する。12月31日23:45より法要、その後に鐘を撞く。)(12月31日)。 不動尊会(毎月28日)、京洛六阿弥陀参り(各月阿弥陀仏縁日)、北法相宗仏教文化講座(毎月第2・第4日曜日)。 *一般的な拝観の順路に従って案内しています。 *年間行事は中止、内容・日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 26 清水寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 24 清水寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『日本の古寺大巡礼』、『京都古社寺辞典』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『ガイドブック清水寺』、『京都・世界遺産手帳 清水寺』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都』、『増補 平安京 音の宇宙』、『京都 紫式部のまち』、『京都大事典』、『京都時代MAP 安土桃山編』、『桓武天皇と平安京』、『京都・美のこころ』、『京都の地名検証』、『今月の寺 昭和58年11月号』、『新選組と幕末の京都』、『旧版 京のお地蔵さん』、『新版 京のお地蔵さん』、『シネマの京都をたどる』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都の寺社505を歩く 上』、『源氏物語を歩く旅』、『京の寺 不思議見聞録』、『京の怪談と七不思議』、『永遠なれ 魯山人』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『週刊 仏教新発見10 清水寺』、『週刊 日本の仏像 第43号 観音寺 国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『京都の歴史災害』、『週刊 古寺を巡る 6 清水寺』、『週刊 京都を歩く 2 清水寺周辺』、『週刊 古寺名刹巡礼の旅 東山ふもと道京都』、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「レファレンス協同データベース」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「介護アンテナ」、ウェブサイト「コトバンク」  |

||

|

|

||

| |

|||