|

|

|

| 経書堂(来迎院) (京都市東山区) Kyokaku-do Temple |

|

| 経書堂(来迎院) | 経書堂(来迎院) |

|

|

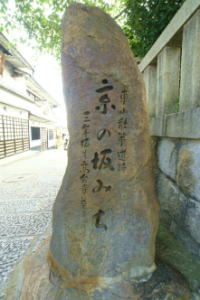

本堂  扁額「経書堂」   内陣  重軽石  石標「経書堂」  石碑「開基本尊 聖徳皇太子」  【参照】「京の坂みち」の石碑、三年坂  【参照】三年坂 |

清水寺の境外塔頭・経書堂(きょうかく-どう)は、清水坂と産寧坂(三年坂)の辻角に建つ小堂をいう。正式には来迎院という。堂では、かつて卒塔婆に戒名を書き付けていた。 北法相宗、本尊は厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子)像。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、厩戸王(聖徳太子、574-622)の開基によるともいう。(『京羽二重』)。聖徳太子写経所跡ともいう。(『拾遺都名所図会』) 中世(鎌倉時代-室町時代)、付近の清水ノ岡は「三本卒塔婆」と呼ばれた。鳥辺野にあり、経書堂、姥堂、大日堂(真福寺)などが建ち並んでいたことに因む。(『奇異雑談集』巻2) 江戸時代、広く経書堂と呼ばれていた。 ◆厩戸王 飛鳥時代の皇族・政治家の厩戸王(うまやど-の-おう、574-622)。男性。聖徳太子(しょうとく-たいし)、上宮太子(じょうぐうたいし)。父・第31代・用明天皇、母・皇宮・穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)。593年、皇太子となり第33代・女帝推古天皇の摂政。594年、仏教興隆の詔を出した。600年、新羅征討軍を出し交戦したともいう。601年、斑鳩宮を造営する。602年、再び新羅征討の軍を起こしたともいう。603年、冠位十二階を定め、604年、十七条の憲法を発布、君、臣、民が和し仏法に則る立国の根本義を明らかにした。605年、斑鳩宮に遷る。607年、小野妹子を国使として遣隋使を派遣、以後、対等外交が成る。609年頃、天皇と皇太子は鞍作鳥(くらつくりのとり)作の丈六仏像を法興寺金堂に納める。620年、馬子と議し歴史書編纂の初例『臣連伴造国造百八十部并公民等本記』を録した。48歳。 595年、高句麗の僧・慧慈、百済の僧・恵聡が渡来し法興寺に住して仏教を広めた。皇太子は593年、四天王寺、607年、法隆寺を建立し、仏教経典の注釈書『三経義疏』を著し、仏教普及に尽力した。 墓は磯長墓(しながのはか) と呼ばれ大阪府南河内郡太子町にある。 ◆経書堂 経書堂では、堂の僧が経木に法華経の文を書き、死者の手向けにした。法華経、大乗経などを一石に一字書いたともいう。これに水を注ぎ、死者を供養していたという。このことから経書堂と呼ばれたという。 ◆本尊 本尊の「厩戸王(聖徳太子)像」は、自刻という。16歳の像であり3尺(90㎝)ある。(『拾遺都名所図会』)。 脇壇に「阿弥陀三尊(阿弥陀仏、観音・勢至菩薩)」を安置する。非公開。 ◆建築 「本堂」は、唐破風造、入母屋造、瓦葺。 ◆重軽石 本堂前に玉石の「重軽石(おもかるさん)」が置かれている。石を持ち上げ、信心を込めて、軽く上がると万事よしの意味になる。持ち上がらないと、翌日訪れ、上がるようにと自ら思慮するという。 ◆謡曲 謡曲「熊野(ゆや)」には、清水寺が登場する。平宗盛の寵愛した遊女・熊野は、故郷に残した病の老母が気がかりになる。宗盛に暇乞いをするが、宗盛は聞き入れず花見の供を命じた。熊野を乗せた牛車は清水寺に着く。 花見の酒宴で熊野は舞を舞う。村雨が降り始め舞をやめて、「いかにせん都の春も惜しけれど馴れし東の花や散るらん」と詠む。宗盛は哀れに思い、熊野に暇をとらせた。熊野は観世音の御蔭と感謝し故郷へ帰る。 「煙の末も薄霞む。声も旅雁の横たわる」「(シテ)北斗の星の曇りなき。」「御法の花も開くなる」「(シテ)経書堂はこれかとよ」。… *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都の寺社505を歩く 上』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『京都の地名検証 2』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』  |

|

|

| |

|