|

|

|

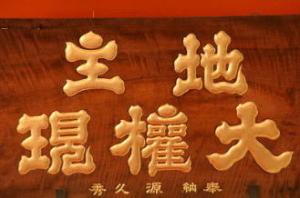

| 地主神社 (京都市東山区) Jisyu-jinja Shrine |

|

| 地主神社 | 地主神社 |

|

|

総門  総門  総門(重文)、人形祓い所   大国主命(おおくにぬしのみこと)  因幡の白兎      本殿(重文)     祓戸(はらえど)大神  人形祓(ひとがたはらい)  祓戸(はらえど)大神  拝殿(重文)  拝殿  拝殿の龍図  拝殿  栗光稲荷大神  栗光稲荷大神    契り糸    撫で大国さん  幸福祈願所  幸福祈願所   おかげ明神  水かけ地蔵  水かけ地蔵  東の恋占いの石  西の恋占いの石    地主桜、一重と八重の花弁が同時に花開く  地主桜  白川女 |

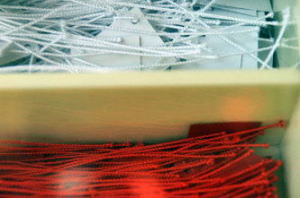

清水寺本堂の北にある地主神社(じしゅ-じんじゃ)は、かつて地主権現堂といわれた。清水、八坂一帯の産土神として崇敬された。縁結びの神として知られている。 祭神は、正殿に大国主命(大己貴命、おおなむらのみこと)、その父神・素盞鳴尊(すさのうのみこと)、母神・奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)、奇稲田姫命の父神・足摩乳命(あしなずちのみこと)、その母神・手摩乳命(てなずちのみこと)の3代にわたる5柱を祀る。一説に坂上田村麻呂を祀るともいう。 相殿に天児屋根命(あめこやねのみこと)、乙羽滝守護神、小童命(龍神)。芸能・長寿の神の大田大神、旅行安全、交通安全の神の乙羽竜神、智慧・才能の神の思兼大神などを祀る。 1994年、ユネスコの世界文化遺産に登録された。 縁結び・恋愛成就、技能上達、延命長寿、子授け・安産、交通安全、一願成就、家内安全、商売繁盛、開運招福などの信仰を集める。祓戸大神は心の穢れを払う。 ◆歴史年表 飛鳥時代、701年、地主神社本殿が建造されたという。(社伝) 奈良時代以前、清水寺の創建よりも前に祀られていた土地神とみられている。 また、奈良時代、778年、清水寺開創の際に、土地の守護神、地主神を祀る鎮守社として創建されたともいう。地主権現とは、延鎮と共に清水寺伽藍を建立した坂上田村麻呂を指すともいう。 平安時代、797年、坂上田村麻呂が征夷大将軍に任命された際に、太刀一振りを奉納したという。(社伝) 970年/972年、祭礼は第64代・円融天皇により臨時祭になり、後に永代の例大祭「地主祭」になる。 1082年、第72代・白河天皇が17日間滞在したという。 中世(鎌倉時代-室町時代)以来、桜の名所として知られた。 安土・桃山時代、豊臣秀吉(1536/1537-1598)が境内で花見の宴を催したという。(社伝) 出雲阿国(1572?-?)が歌舞伎を奉納したという。(社伝) 江戸時代、1633年、3代将軍・徳川家光により現在の社殿が再建された。 1830年、文政の地震で石段・石垣が崩落し、半月後の大雨により拝殿が崩れた。(『成就院日記』『宝暦現来集』) 近代、1869年、神仏分離令後、清水寺から独立した。地主権現社から地主大明神と改めた。清水寺音羽の滝上に祀られていた滝宮が相殿に遷される。 その後、地主神社と改称している。 現代、1966年、本殿、拝殿、総門が重要文化財に指定される。 1993年、境内全体が重要文化財に指定される。 1994年、ユネスコの世界文化遺産に登録された。 2008年、現在の地主桜が植えられる。 ◆坂上 田村麻呂 奈良時代-平安時代前期の武将・坂上 田村麻呂(さかのうえ-の-たむらまろ、758-811)。男性。父・武将・坂上苅田麻呂(かりたまろ)の2男。百済系渡来氏族・漢氏の一族。780年、近衛将監、791年、近衛少尉のまま征東副使の一人として参戦し、793年、陸奥国の蝦夷との戦いで戦功を上げた。795年、京都に凱旋した。近衛少将・木工寮の木工頭、796年、陸奥出羽按察使・陸奥守、鎮守将軍になる。797年、第50代・桓武天皇は、征夷大将軍に任じた。東北経営、平定に関わる。798年、清水寺に仏殿を造る。801年、桓武天皇より節刀を贈られ、4万の兵を率いて戦い、勝利し帰京した。従三位、近衛中将になる。802年、胆沢城を築く。造胆沢城使の時、蝦夷の族長・阿弖流為、 盤具母礼らが投降する。阿弖流為らを伴い入京した。後に2人は処刑される。803年、造志波城使として志波城を築城し、804年、再び征夷大将軍に任じられた。造西大寺長官を兼ねた。805年、参議、3度目の遠征は中止になる。807年、右近衛大将に任じられ、清水寺を創建した。810年、第51代・平城上皇と第52代・嵯峨天皇が対立した平城太上天皇の変(薬子の変)では、嵯峨天皇の側につき、上皇の東国行きを止めた。中納言、兵部卿などを経て、810年、正三位大納言まで昇る。粟田の別業(東山区粟田口)で亡くなる。贈従二位。娘・春子は桓武天皇の後宮に入り、葛井親王を産んだ。54歳。 死後、栗栖野で葬儀が営まれたといわれ、嵯峨天皇の勅により、甲冑、剣、弓矢をつけた姿で棺に納められた。平安京に向かい、立ったまま埋葬されたという。国家に危急ある時、塚の中で大きな音がしたといわれる「将軍塚鳴動」の伝承がある。 墓地は、現在地の宇治郡栗栖村(山科区栗栖野)、西野山古墳(山科区西野山)、東山山頂の将軍塚(東山区)にも葬られたとされ伝説化した。近代、1895年の「平安遷都1100年祭」に際して、現在地栗栖野の墓が整備された。 ◆狩野 元信 室町時代後期の画家・狩野 元信(かのう-もとのぶ、1476-1559)。男性。幼名は四郎二郎、法名は永仙。大炊助(おおいのすけ)と称した。後に「古法眼」と呼ばれた。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野派始祖・正信の長男/次男。土佐光信の娘を妻にしたともいう。子・祐雪(ゆうせつ)、松栄(直信)、秀頼?、孫・真笑(しんしょう)ともいう。父の跡を継ぎ幕府の御用絵師になった。1486年、足利義政に仕え、その後も足利義澄・義稙・義晴に用いられた。永正年間(1504-1521)、父に代わり活躍した。1507年、「細川澄元像」、1513年、細川高国の命により「鞍馬寺縁起絵巻」を制作する。同年頃、大徳寺大仙院客殿障壁画「四季花鳥図屏風」(真体)を一門・相阿弥とともに制作した。構成・手法は、後の安土・桃山時代の花鳥図障壁画の原型になる。1535年、内裏に水墨の屏風を納める。1539年-1553年、石山本願寺(大坂本願寺)障壁画、1541年、大内義隆(よしたか)より明に贈る金屏風・金扇の注文を受けた。1543年、妙心寺霊雲院蔵旧方丈障壁画「山水花鳥図」(行体)は、元信自身が手がけた。1546年、記録所の障子絵を描く。83歳。 狩野家2代目。大炊助と称し、越前守・法眼になる。父・正信の画風を発展させ、宋・元・明画・漢画・阿弥派の水墨画に土佐派の技法を折衷した。狩野派の筆法による真・行・草の三画体を考案する。狩野派の基礎を築く。工房を組織し、多数の門人を率いた分業による制作を確立した。障壁画・屏風絵巻・絵馬・扇面画など多方面で制作する。武家・宮廷・寺院・堺町衆まで幅広い層の支持を得る。ほか代表作に、「禅宗祖師図」、「瀟湘(しょうしょう)八景図」(妙心寺東海庵)、大和絵手法の「清凉寺縁起絵巻」(清凉寺)、「禅宗祖師図」、「神馬図扁額」 (室津賀茂神社)、「琴棋書画図屏風」などがある。 ◆建築 本殿(重文)、拝殿(重文)、総門(重文)は江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)、1631年とも、3代将軍・徳川家光により再建されている。 ◈「本殿」(重文)は、奈良時代の双堂(ならびどう)という古い建築様式による。入母屋造と権現造の様式を兼ねている。内部は極彩色に彩られ、これらは平安時代、安土・桃山時代文化の影響もある。外陣、内陣ともに山形天井になっており、社殿本殿としては極めて珍しいという。装飾金具は金箔、極彩色、円柱には金襴巻文様が施されている。5間3間、1間の向拝付き、入母屋造、檜皮葺。 ◈「拝殿」(重文)は、鏡天井で、狩野元信の丸龍(八方睨みの龍)が描かれている。背面に軒唐破風、舞台造、3間3間、入母屋造、檜皮葺。 ◈「総門」(重文)は棟門であり、正面から見ると柱は鳥居形になっている。菊華文の軒丸瓦がある。切妻造、桟瓦葺。 なお、本殿の真南に清水寺の本堂が位置しており、清水寺本堂で参拝すると当社本殿を拝することになる。 ◆文化財 ◈拝殿の天井に描かれている丸龍という龍図は、狩野元信(1476?- 1559)筆の「水飲み天井龍(八方睨みの龍)」とされてる。逸話がある。龍は夜毎に絵を抜け出し、音羽の滝の水を飲みに行っていたという。都の東を守る青龍とされている。 ◈相殿に祀られている滝宮は、かつて清水寺の音羽の滝の上にあり、近代、1868年に遷された。 ◈坂上田村麻呂(758-811)が東征に用いたという長剣が伝えられている。柄部分に膝を抱えた猿の彫刻が施されている。 ◈「石笛」は、古代祭祀具とみられている。近年、雅楽により古代の音が再現された。 ◈剣鉾「鉾(日月・兎)」の茎銘は、江戸時代後期、1806年であり、身123㎝、茎45.5㎝、全長168.5㎝になる。 ◆大国主命・白兎 大国主命(おおくにぬしのみこと)が祀られている。因幡の白兎を助けた。縁結びのご利益がある。 大国主命は、兄たちに連れられ、八上比売(やかみひめ)に求婚するために因幡の国を訪れる。途中で皮を剥がされた兎に出会う。兄たちは兎に、海水を浴びて風に当たるようにと告げた。兎が助言に従うと傷は悪化してしまう。後で訪れた大国主命は、兎の怪我を治したため、兎は八上比売が大国主命を選ぶであろうと予言した。その予言通りに二人は結ばれた。また、大国主命には181人もの子があったという。 ◆神仏など ◈「祓戸(はらえど)大神」は、厄除大国の手にある水晶玉に指を触れて祈願する。厄除開運・活力の神になる。。 ◈「栗光稲荷大神」は、2004年に社殿が修復された。商売繁盛、家内安全、開運招福信仰を集める。初午祭が執り行われる。 ◈撫で大国さん」を撫でると請願成就する。良縁、受験必勝、安産、商売繁盛、長寿、芸事上達の信仰がある。 ◈「幸福祈願所」では、銅鑼(ドラ)を3度叩き、縁結び、幸福祈願する。音の余韻が長いほど願い事が届きやすいという。 ◈「おかげ明神」には、どんな願い事も一つだけ成就する。女性の守り神という。 後ろのご神木の杉は、「いのり杉」「のろい杉」といわれ、かつて丑の刻まいりに使われたという。木にはいまも五寸釘の跡があるという。 ◈「水かけ地蔵」には、地蔵に水をかけて願い事をする。長年、境内の土中にあり、近年見つかったという。 ◆人形祓 「人形祓(ひとがたはらい)」は、人形の紙に息をかけて身代わりに水に流す。身に付いた悪運、悪縁、病が取払われるという。心身を清めて生きる力も再生するという。 ◆契り糸 契り糸(ちぎり-いと)は、女性は紅色の契り糸に、男性は白色の契り糸に自らの名前を書き、紅白合せて大国様に結びつけると縁結び祈願になるという。 良縁を望む女性は、紅色に名前を、白色に願い事を書いて合せて結びつける。 ◆恋占いの石 境内に2つの「恋占いの石」(砂岩)の間(10m/14m)がある。縄文時代より伝わる遺物という。 2石の間を、目を閉じてうまく辿り着くことができると恋が成就するという。一度で成功すると成就は早いとされる。人の援助により辿り着くと、成就にも人の手助けが必要になるという。 室町時代末期の『清水寺参詣曼荼羅』、江戸時代の『出来斎京土産』に、石を描いている。石は縄文時代の遺物という。2石は東西方向に置かれ、春分、秋分には、2石の直線状に太陽が昇り、沈む。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の千日回峯行者は、京都大廻りの際に当社に立ち寄り、地主権現を拝する習わしになっている。 ◆文学 平安時代末期、後白河法皇編者の『梁塵秘抄』、鎌倉時代の勅選集『玉葉集』に、地主神社が取り上げられている。 ◆桜 ◈中世より「地主の桜」は、桜の名所として知られた。社伝では、桜の下で嵯峨天皇と坂上田村麻呂が会い、平安京の無事が保たれたという。 室町時代、桜の木の下で法楽連歌会が催されていた。宗祇による『閑吟集』、世阿弥作の謡曲「田村」「熊野(ゆや)」、謡曲「熊野」、『梁塵秘抄』にも記されている。近代まで、花期には一枝を宮中に献上していた。 歌に詠まれている。「地主の桜は散るか散らぬか見たか水汲散るやら散らぬやら嵐こそ知れ」(閑吟集)、「地主からは 木の間の花の 都かな」(季吟)、「京中へ 地主の桜や 飛胡蝶」(其角)などがある。 ◈現在、2008年に佐野藤右衛門により植えられた、地主桜(4月下旬開花)がある。一重と八重の花弁が同時に花開く珍しい品種で、別名を「御車(みくるま)返しの桜」という。平安時代、811年、第52代・嵯峨天皇が桜花のあまりの美しさに、3度も車を戻して眺めたとして名付けられたという。 ◆祭礼 かつての祭礼では神輿渡御があった。清水坂の経書堂が御旅所になっていたという。 ◆アニメ ◈アニメーション『ゆるゆり』(原作・なもり 、監督・太田雅彦、制作・動画工房・TYOアニメーションズ 、第1期2011年7月 - 9月、全12話 )の第10話「修学旅行というが、私たちは一体何を学び修めたのだろう」に登場する。 ◈アニメーション『ハイスクールD×D』(原作・石踏一榮、監督・柳沢テツヤ(第1期-第3期)・末田宜史(第4期)、制作・ ティー・エヌ・ケー(第1期-第3期)、パッショーネ(第4期) 、第1期2012年1月-3月、第2期2013年7月-9月、第3期2015年4月- 6月、第4期2018年4月-7月、第1期全12話 ・ OAD2話、第2期全12話・OAD1話、第3期全12話・OAD1話、第4期全13話)の舞台になった。 ◆祭礼 神幸祭(5月5日)では、現在は剣鉾2基が護持されている各鉾町に飾られている。 清水一丁目の剣鉾には、額「地主大権現」があり、左右に菊花・桐葉の錺が施されている。また、鎧兜も飾られる。清水二丁目にも同じ額が見られ、左右には日月に波、波を兎が飛ぶ意匠がある。錺受(額)裏には江戸時代後期、「文化三歳(1806年)」の銘が入る。 鉾差しは戦時中に途絶え、戦後復活した。1955年-1964年には神輿巡幸に鉾差しして供奉していた。 ◆年間行事 元旦祭(1月1日)、初大国祭(1月1日-3日)、成人祭(1月第2月曜日)、節分祭(2月3日)、さくら祭り(4月第3日曜日)、地主祭・例大祭・神幸祭(5月5日)、夏越しの大祓祭(6月30日)、七夕祭(7月7日)、敬老祭(9月第3日曜日)、もみじ祭(11月23日)、しまい大国祭(12月第1日曜日)、大祓祭(12月31日)など。 えんむすび地主祭(毎月第1日曜日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都地主神社恋のお告げ』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『剣鉾まつり』、『京都ご利益徹底ガイド』、『京都・美のこころ』、『週刊 古寺名刹巡礼の旅 東山ふもと道京都』、『京都のご利益手帖』『京のしあわせめぐり55』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』 、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|