|

|

|||

| 法厳寺 (牛尾観音)・音羽山 (京都市山科区) Hogon-ji Temple |

|||

| 法厳寺 (牛尾観音) | 法厳寺 (牛尾観音) | ||

|

|

||

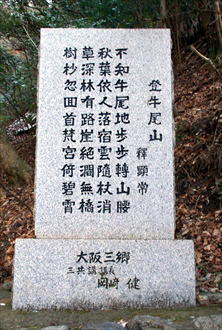

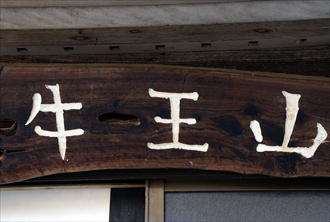

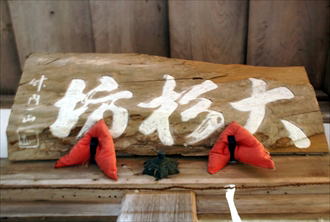

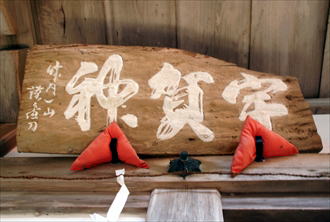

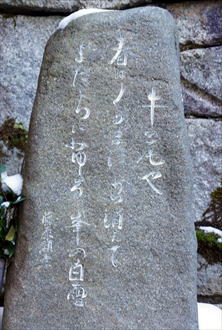

黒門    参道、思案辻  「登牛尾山 釈顕常」の詩碑  手水屋  本堂  本堂、香炉  本堂、蟇股、龍の彫物  本堂、木鼻  本堂     庫裏  庫裏、「牛王山」扁額  護摩堂  護摩堂の扁額  大杉堂  大杉堂、「大杉坊」扁額  大杉堂、「宇賀神」の扁額  杉のご神木  釣鐘堂(空の道場)  寺務所  霊水、金生水  霊水、金生水、観音像  鎮守社  経塚  地龍王神  黒泥窟(黒泥巌)   閼伽井、金生水  天龍王神  天龍王神(風の道場)  天龍王神  天龍王神  天龍王神  大弁財(識の道場)  放生池  五智瀧  五智瀧(水の道場)、滝行場  五智瀧  五智瀧  役行者・神変大菩薩  御砂踏場の道場、南無大師遍照金剛  御砂踏場の道場、観音像  藤原顕孝の歌碑「牛の尾や 春はのるまにかつ消えて まだらに萌ゆる 峯の白雪」(「三井集」)  境内近くの峠  峠よりの北の眺望  境内のある牛尾山

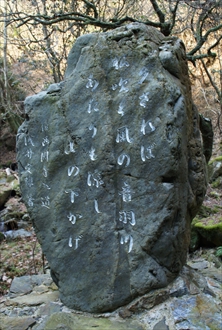

鎌研ぎ橋  大師堂、大日如来、弘法大師が安置されている。空海は牛尾山で修行し、等身大の自刻像を残したという。  大師堂  大師堂、弘法大師が休んだという腰掛石  牛尾山十八丁の丁石  弘法大師像、経岩(お経岩)  経岩(お経岩)  「夕されば 松吹く風の 音羽川 あたりも涼し 山の下かげ」(後西園寺入道、「続後拾遺集」)、西園寺公経(さいおんじ きんつね、1171-1244)は、平安時代、鎌倉時代の公卿・歌人。  「音羽河 雪げのなみも 岩こえて 関のこなたに 春はきにけり」(藤原定家、「内裏名所百首」)、藤原定家(1162- 1241)は鎌倉時代初期の公家・歌人。  夫婦ノ滝  不動尊  不動尊  不動尊、湧水がある。  「鳴(なる)神の音羽の滝やまさるらん 関のこなたの夕立の空」(中務のみこ、「夫木抄」)、宗尊親王(中務のみこ)(1242-1274)は、鎌倉時代の皇族、歌人。  音羽ノ滝(布引滝)  大蛇塚  大蛇塚

【参照】法厳寺の里坊、山科区音羽中芝町にある。  【参照】  【参照】 |

山科音羽の法厳寺(ほうごん-じ)は、音羽山の西南にある支峰・牛尾山(うしお-やま)の中腹に建つ。 かつては「清水寺奥の院/奥之院」といわれた。「厳法寺(ごんぽう-じ)」とも称された。通称を「牛尾観音(うしお-かんのん)」、「牛尾山(うしのう-ざん)」ともいう。山号はかつて牛尾山、現在は牛王山(うしのお-さん)という。 単立の本山修験宗。本尊は十一面千手観音。 京の通称寺霊場33番、牛尾観音。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 弥生時代、第11代・垂仁天皇の時(在位: 前29?-70?)、音羽山山頂に音羽山権現社、生水谷に北谷権現社を創建した。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』)。天皇により、国土守護・国民豊楽の祈念所とされた。 飛鳥時代、633年、中大兄皇子(後の第38代・天智天皇)は牛尾山に参詣する。 648年、中大兄皇子は、音羽山音羽川に桜楓を植樹した。(『法厳寺由来』) 673年、本尊の十一面千手観音像は、宮中大悲殿にあり、遷都に際して当寺に遷される。(『法厳寺由来』) 奈良時代、770年、延鎮(賢心)は、小島寺より牛尾山に入り、この地で行叡居士と出遭い開山した。 778年旧4月17日/延暦年間(782-806)、延鎮(賢心)は、勅命により「法厳寺」の寺号を得て創建した。本尊は十一面千手観音像とした。境内地は、現在地よりも山頂よりにあり、当初は法相宗だった。堂奥地には聖霊殿(神明社)に天智天皇の聖霊を祀る。(『法厳寺由来』) 平安時代、798年、「清水寺奥之院」「清水寺本地行場」「清水寺行場(元行場)」などともと呼ばれていた。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』など) 806年以降、空海(弘法大師)が清水寺奥之院(法厳寺)に入る。(『法厳寺由来』) 815年、空海は、本尊の脇侍・不動明王、毘沙門天を安置した。僧侶に念誦行法の作法を伝授する。自刻の身代木像を本堂に安置し、本堂外軒に自筆扁額「普門閣」を掲げた。(『法厳寺由来』) 816年、当寺で延鎮が亡くなったという。清水寺を退き住していた。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』) 852年、円珍(智證大師)が入山し、妙法経巻を書写、納経供養する。滝水で身浴し、「白糸滝」と名付けた。不動明王、神変菩薩、八大龍王神を勧請する。修験行場を開く。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』) 859年、旧4月、円仁(慈覚大師)が開山堂を建立し、阿弥陀如来、行叡、延鎮像を安置した。十住心院を建て千手観音を安置する。(『山城名勝志』) 862年、旧正月、十住心院は勅願所になる。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』) 平安時代中期、観音信仰により寺は栄える。 990年、仁海が入山した。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』) 991年、旧5月頃、牛疫が流行り、仁海が秘法を修し制した。農民らが参詣し「南無牛王佛 牛王山観音菩薩」と称した。以来、山号は「牛王山」、「牛王山観音菩薩」と称されるよになった。愛染明王、妙見菩薩が安置され、専修道場が開かれる。(『法厳寺由来』) 1018年、仁海は、母の追悼のために「牛皮曼荼羅」を描き牛の尾を音羽山に埋めた。以来、山は「牛尾山」ともいわれた。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』) 1118年、旧6月、公卿・歌人・藤原顕季(あきすえ)が普請奉行に任命され、伽藍を大修理造した。(『法厳寺由来』) 中世(鎌倉時代-室町時代)、衰微した。山頂付近の寺地より、現在地に移して再興されたという。(『山科町誌』)。本坊の地に仮堂が建てられた。 鎌倉時代、1313年、旧7月、牛尾山に大蛇が小山の武士・内海景忠が退治した。(『内海家文書』) 南北朝時代、1369年、兵火により全山が焼失する。諸仏は一時、清閑寺に遷された。山麓の小山ノ里の内海覚念は、夢告により焼跡に草庵を結び諸仏像を戻して安置する。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』) 室町時代、1468年、牛尾観音参詣について記されている。(『山科家礼記』) 1480年、旧3月5日条、牛尾観音参詣について記されている。旧地は現在地より山上よりの4・5町の地にあったという。(『山科家礼記』) 1492年、旧12月、野釈玄駿尊は、本堂、諸仏を再建した。(『法厳寺由来』) 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)/1590年、豊臣秀吉は祈願成就の観世音菩薩、愛染明王の報恩に、寺社奉行・前田玄以に再興を行わせる。本堂、山家権現社、諸堂が修復され寺領田を寄進した。(『法厳寺由来』) その後、焼失し、荒廃する。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、再建された。観音信仰により賑わう。 江戸時代、初期、『法厳寺縁起』が記された。 1684年、当寺について記している。(『菟芸泥赴(つぎねふ)』) 1685年、大和国の廣瀬三郎は寛存上人を迎え再興する。中興1世になる。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』) 1689年、浄遍上人が入山し、現在の本堂が再建されたともいう。中興2世になる。(『山科町誌』) 1691年、鐘楼、手洗所、本坊が再建された。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』) 1695年、梵鐘が鋳造された。 1701年、大石良雄(内蔵助)は仇討の成就を当寺に祈願し、毎夜、人目を避け当山に祈願したという。 1711年、当寺が世人が「清水寺奥之院」というと記している。(『山州名跡記』) 1711年-1741年頃、木食上人が音羽川沿いの参道を整備した。(『法厳寺由来』) 1780年、当寺について記している。(『都名所図会』) 1831年、浪花堂島の門空上人が入山する。寄付により本堂再建が始まる。 1847年、現在の本堂が修復される。 幕末、第121代・孝明天皇(在位: 1846-1867)の頃/1844年-1868年、勤皇の志士らの密議の場として使われたという。(『法厳寺由来』『法厳寺略伝記』) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により荒廃する。寺格失い、寺宝なども流出した。(『法厳寺由来』) 1871年、上地令により本堂、本坊敷地(573坪、1894㎡)のみになる。(『法厳寺由来』) 1914年-1940年、大西良慶は、当寺の住持を兼帯した。 1921年、10月、良慶が「當山開基千五十年紀念碑」を立てた。 現代、1945年、山号を「牛尾山」より「牛王山」に改める。 1950年、9月、ジェーン台風により被災した。12月、清水寺と分離し単立になる。修験宗門(聖護院)に属した。 2013年、台風18号で桜ノ馬場、参道、山林なども荒廃した。黒門は流出する。 2020年、3月、開山1250年記念に黒門が再建された。 ◆天智天皇 飛鳥時代の第38代・天智天皇(てんじ-てんのう、626-672)。男性。名は葛城皇子。一名開別皇子。天命開別天皇(あめみことひらかすわけのみこと) 、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)、葛城(かずらきの)皇子などとも称された。父・第34代・舒明(じょめい)天皇、母・宝皇女(後の第35代・皇極天皇、第37代・斉明天皇)。644年、中臣鎌子(なかとみのかまこ、藤原鎌足)、蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわのまろ)と共に、蘇我氏の横暴に対して打倒を図る。645年、大極殿において蘇我入鹿(そがのいるか)を暗殺した。皇極天皇は初の生前譲位により、軽(かる)皇子(第36代・孝徳天皇)が即位した。自らは皇太子として実資的な執政を行う。646年、大化の年号が始まり、大化の改新を断行する。出家し吉野に隠棲していた、異母兄・古人(ふるひと)大兄皇子を討つ。甘樫丘(あまかしのおか)の蘇我蝦夷を威嚇し自殺する。(乙巳[いつし]の変)。改新の詔が発せられ、公地公民制の実現を図る。649年、冠位十九階が制定された。蘇我倉山田石川麻呂を自決させた。652年、班田収授法を施行した。戸籍が作成される。653年、第2回遣唐使が派遣される。(都合5回)。654年、第37代・斉明天皇が重祚(退位した天皇が再び皇位につく)し即位する。中大兄は皇太子にとどまる。658年、孝徳天皇の子・有間(ありま)皇子を謀反の名目で処刑した。蘇我赤兄(そがの-あかえ)の謀りによる。蝦夷征伐する。661年、斉明天皇の没後、即位せずに7年間政務を執る。(素服称制[そふくしょうせい] )。662年、新羅に軍船を送る。663年、日本の水軍27000は新羅を攻める。倭国・百済遺民の連合軍と、唐・新羅連合軍との白村江(はくすきのえ)で敗れ、戦後処理などを行う。664年、二十六階の冠位制を設け、氏上(うじのかみ)など官人の整備を行う。対馬、壱岐、筑紫国に防人(さきもり)、烽(とぶひ)を置く。筑紫に水城(みずき)、九州-奈良盆地に朝鮮式山城を築いた。665年、百済よりの亡命渡来人400人を近江国神前郡に定住させた。667年、大和・飛鳥より近江・大津京に遷都し、弟・大海人皇子(おおあまのおうじ)を皇太弟とした。668年、即位する。大津京鎮護のために、大和三輪山の大神(おおみわ)神社から大己貴神(大物主大神)を大宮(現在の日吉大社西本宮)に勧請した。初の法律の成文化された法典・近江令(おうみりょう)全22巻を施行したともいう。公的には近代まで存続した。670年、初の戸籍、庚午年籍(こうごねんじゃく)を作る。671年、大友皇子を太政大臣とし、政権確立を意図した。 天皇制的中央集権の強化のため、中国の制度、文物を移入した。百済より亡命の鬼室集斯(きしつ-しゅうし)を学職頭に任じた。自ら製造したという漏刻(ろうこく、水時計)を初めて用いる。『万葉集』に4首の歌を残している。近江大津で没した。46歳。 墓所は山科陵(やましなのみささぎ)(東山区)。 ◆延鎮 奈良時代-平安時代前期の法相宗の僧・延鎮(えんちん、?-821?)。男性。賢心(けんしん)。大和・高野山真言宗の子島(嶋)寺の報恩に師事し、その没後、子島寺を継いだ。778年、行叡(ぎょうえい)と出遭い、京都・乙輪(音羽)山に移り庵を結ぶ。798年、坂上田村麻呂が同地に開いた清水寺の開祖になる。優婆塞(うばそく、仏教の在家信者の男子)様の修行者とされる。 ◆行叡 飛鳥時代-平安時代前期の伝承の僧・行叡(ぎょうえい、?-?)。詳細不明。男性。山城国愛宕郡八坂郷東山の音羽山に庵を結び、200年間修行したという。778年、延鎮に出遭い、この地に寺を建て観音像を安置するように告げ、東国へ去ったという。798年、延鎮は坂上田村麻呂の助力により清水寺を創建し開山になる。 ◆円仁 平安時代前期の天台宗の僧・円仁(えんにん、794-864)。男性。姓は壬生、名は円仁、諡号は慈覚大師。下野国(栃木県)の生まれ。9歳で大慈寺の広智に学び、808年、15歳で唐より帰国した比叡山の最澄に師事し、その最期まで14年間仕えた。815年、東大寺で具足戒を受ける。比叡山で12年の籠山行に入る。だが、5年後、法隆寺、四天王寺での夏安吾(げあんご)講師、東北への教化を行う。一時心身衰え、829年、横川に隠棲した。苦修練行を続け、夢中に霊薬を得て回復し、『法華経』書写を始め、小塔(如法堂)を建て写経を納めたという。838年、最後の遣唐使として渡り、9年間学ぶ。847年、帰国、仏典、金剛界曼荼羅など多数を持ち帰った。新羅声明を天台声明として取り入れ、その祖となる。848年、比叡山に戻り、円珍に密教を教えた。854年、第3世・天台座主に就く。862年、東塔に天台密教の根本道場・総持院を建立した。東京・瀧泉寺、山形・立石寺(円仁の遺体納葬の入定窟がある)、松島・瑞巌寺など多くの寺を開いた。『顕揚大戒論』ほか、唐滞在記である『入唐求法巡礼行記』(全4巻)を著す。没後、日本初の大師号(慈覚大師)を贈られた。入唐八家(最澄・空海など)の一人。 円仁は、法華経と密教は同等であり、円密は一致するとし、天台密教(三部密教、胎蔵部、金剛部、蘇悉地部)を確立した。また、浄土教を一乗思想として天台宗に取り入れた。70歳。 ◆仁海 平安時代前期-中期の真言宗の僧・仁海(にんがい/にんかい、951/954-1046)。男性。通称は小野僧正、雨僧正、別名は千心。和泉国(大阪府)の生まれ。父・宮道惟平。7歳から、高野山・雅真(がしん)に師事し得度した。990年、醍醐寺・元杲(げんこう)に灌頂を受けた。991年、山城に曼荼羅寺(随心院の前身)を開く。1018年、畿内大旱魃で勅命により、神泉苑での祈雨法を修した。霊験あり、権律師に任じられる。1023年、藤原道長らを高野山登山に導き支援を得て高野山を復興した。東寺の二の長者になる。 1029年、東大寺別当になる。1031年、東寺長者に任じられる。1038年、僧正に任命された。長元年間(1028-1037)に2度、長久年間(1040-1044)に4度など、9回の祈雨の効験があった。雨僧正・雨海僧正と呼ばれ、宋にも伝わる。「胎蔵界礼懺」の撰者、著『小野六帖』など。 弟子も多く、成尊、覚源、真覚などがいる。真言宗小野流の祖になる。96歳。 ◆大西良慶 近現代の僧・大西良慶(おおにし-りょうけい、1875-1983)。男性。俗名は大西広次。奈良県の生まれ。父・旧多武峯(とうのみね)寺・智光院住持・広海、母・咲枝の次男。郡山中学に学ぶ。1889年、15歳で奈良の法相宗大本山・興福寺に入る。法隆寺・勧学院で佐伯定胤(さえき-じょういん)から法相宗「唯識学」を学ぶ。大僧正になる。1899年/1900年、興福寺231世になり、1904年/1905年、法相宗の管長に就任する。1904年-1905年、日露戦争に従軍僧として参加し、203高地戦闘を体験した。1914年、清水寺住職(興福寺兼務)になる。1921年、京都初の養老院「同和園」を設立した。1942年、清水寺住職に専念する。1952年/1954年、京都仏教徒会議を結成し理事長を務める。1957年、日本宗教者平和協議会会長に就任した。1965年、清水寺を本山にした北法相宗を設立し、清水寺初代管長に就く。清水寺・成就院に住した。1975年、朝日社会福祉賞を受賞した。社会事業、日中友好、平和に関わる。著『観音経講話』など。107歳。 墓は清水寺(東山区)にある。 ◆入山者 当寺には、平安時代に多くの高僧が入山したという。 真言宗開祖・空海(弘法大師、774-835)、文徳上人、天台宗・円仁(慈覚大師、794-864)、天台寺門宗の宗祖・円珍(智証大師、814-891)、真言宗小野流の祖・聖宝(理源大師、832-909)、真言宗小野流の祖・仁海(951-1046)らの名がある。(寺伝) ◆仏像 ◈本堂に本尊「十一面千手千眼観世音菩薩」を安置する。奈良時代、第38代・天智天皇(626-672)の自刻とされる。延鎮(賢心)の霊夢により、滋賀の都より遷された念持仏という。かつて宮中の大悲殿に安置され、第40代・天武天皇(大海人皇子)による、672年の奈良遷都の際に当山に遷されたという。 脇侍に「不動明王像」、「毘沙門天像」を安置する。 「行叡居士像」、「延鎮法師像」を安置する。 ◈護摩堂に、「不動明王像」、「神変大菩薩像」、「愛染明王像」、「蔵王権現」、「観世音菩薩」を安置している。 ◆建築 ◈「黒門」は、「大門」「総門」「冠木門」とも呼ばれた。現代、2013年の台風18号で流出している。2020年3月に再建された。 ◈「本堂」(京都府暫定登録有形文化財)は、江戸時代前期、1689年の建立による。 ◈「護摩堂」がある。毎月17日に護摩供が行われている。 ◈「釣鐘堂、鐘楼、空の道場」は、江戸時代前期、1691年に建てられた。 梵鐘は、江戸時代前期、1695年に鋳物造されている。「山城国山科牛尾山 京清水奥院」の銘が今も残る。 ◆鎮守社 ◈「大杉堂(鎮守堂)」は、古くは音羽山の山頂付近にあった。後に、本堂とともに現在地に遷されている。火を司る男性神・大杉坊大権現(天狗)、水を司る女性神・八頭竜王尊を祀る。また、宇賀徳生神主王も祀るという。音羽山の山神は、山中を自在に飛び回り、参詣者、登山者を守護するという。堂内に、天狗面、大きな下駄が安置されている。 ◈「大弁財(識の道場)」は、天箕面山の瀧安寺本尊を勧請した。 ◈「富来楽弁財天」は、金生水の傍らに祀られている。水の守護神という。 ◆文化財 ◈古代の伝承上の僧・行叡(ぎょうえい、?-? )が残したという「木靴」がある。非公開。 ◈近現代の大西良慶(1875-1983)自筆の絵、書(掛け軸)、山まで通った際に乗った籠、写真などがある。 ◆史跡・旧跡など ◈「金生水(きんせいすい)」は、本堂脇、観音像の下にいまも湧出する霊水をいう。覆屋内にあり、釣瓶で汲み上げる。背後の山には「墨泥窟(ぼくていくつ、黒泥巌)」という縦細の穴が開いている。円珍はこの二つの水で、紺紙金泥(こんしこんでい)曼荼羅を書いたという。(『都名所図会』) 奈良時代、770年/778年、大和国小島寺の賢心(延鎮)に夢告があり、金色水の水源を尋ねた。木津川、宇治川、山科川、この地の音羽川まで遡り、滝下(聴呪の滝)に辿り着いた。滝音に混じりお経が聞こえてきた。岩窟があり、老翁姿の行叡が現れた。 2人は、音羽川沿いに奥山に入る。草庵があり、岩間より湧く金色水を見つけたという。行叡に託された賢心はここに堂宇を建立し、当寺の始まりになったという。 ◈「五智瀧(水の道場)」は、「龍神滝」、「御瀧」、「音羽ノ瀧」とも呼ばれた。円珍が入山した際に、身浴場の行場として開いた。滝行場、18尺(5.5m)の滝がある。滝行の体験修行もできる。 18尺とは「十八界(すべての存在を認識から捉えた18種の範疇)」に因んでいる。6種の感覚器官の「六根」、その対象である6種の「六境」 、対象と感覚により生じる6種の「六識」 になる 。 ◈大杉堂の杉のご神木は、「大杉さん」、「天狗杉」とも呼ばれている。樹齢800年以上という。京都市の巨木・銘木に指定されている。幹にはムササビの巣があるという。 ◈「御砂踏場の道場」には南無大師遍照金剛像、観音像が立つ。西国三十三か所の観音霊場、四国八十八か所の霊場の砂が、仏像の廻りに納められている。一周すると霊場を参拝したのと同じご利益が得られるという。 ◈「牛之墳」は、平安時代中期、991年に仁海(951-1046)が偶蹄類感染症である牛疫(ぎゅうえき)流行の際に、「牛疫止息祈祷」を修した際に立てたという。 また、仁海の母が牛になり、尾を埋めた地ともいう。 ◈「安履石(あんり-せき)」は、七曲がり(もみじ谷)にある。行叡の沓(履)が置かれていた石という。 ◈「當山開基千五十年紀念碑」は、近代、1921年10月に大西良慶(1875-1983)が立てた。 ◈「本堂聖霊殿」跡は、音羽山の山頂近くにある。平安時代前期の延鎮(賢心、?-?)が本堂を創建した地という。奥に飛鳥時代、第38代・天智天皇(626-672)の聖霊を祀る神明社を建てたという。 ◆清水寺・法厳寺 法厳寺はかつて法相宗、真言宗だったともいう。清水寺(東山区)との関わりがあるとされ、古くより「清水寺の奥の院」と呼ばれていた。 平安時代前期、清水寺の開祖・延鎮(賢心)は夢告に従い、この地の音羽山で伝承の僧・行叡の沓(くつ)を拾ったとされた。この地の音羽山、音羽川の地名により、清水寺の山号も音羽山としたともいう。 なお、音羽山、音羽川の地名は、京都周辺では山科のこの地と左京区の比叡山麓(西坂本)、清水寺の3カ所にある。前者2つは歌枕になっている。 寺伝によると、音羽山一帯はかつて東山、また山麓は大国ノ里と呼ばれていた。弥生時代、第11代・垂仁天皇(在位: 前29-70)の頃、大国ノ淵(大国ノ不遅/大國ノ不遲)に夢告があり、東山頂上(山科東峰、補陀落峰)で地主明神と出合う。山に登るとその沓(木靴)が落ちていた。これを持ち帰り、垂仁天皇に経緯を話し、以後、峰を音羽山とした。 山頂に宇賀徳生神王、東山大権現を祀り「音羽山権現社」とした。生水谷(しずく岩付近?)には八大龍王神を祀り「北谷権現社」を創建した。大国ノ淵は音羽山に移り、その一族も山麓に住み大国の里になったという。 飛鳥時代、女帝第35代・皇極天皇(在位:642-645)の頃、中大兄皇子(第38代・天智天皇)は蘇我入鹿を討つ祈願に音羽山権現社に参詣した。成就した記念に音羽山、音羽川辺に桜と楓を植栽したという。 奈良時代、770年(778年とも)、大和国小島寺の賢心(延鎮)に夢告があり、金色水(きんせいすい)の水源を尋ねた。木津川、宇治川、山科川、この地の音羽川と遡り滝下(聴呪の滝)まで辿る。お経が聞こえてきたため辿ると岩窟があり、老翁姿の行叡が現れた。共に音羽川沿いに奥山に入ると草庵があり、岩間より湧く金色水を見つけた。行叡は音羽山頂上に消え、託された賢心はここに堂宇を建立し、第49代・光仁天皇の勅許を得て、観世音像を本尊として安置する。賢心は延鎮と名を改め、行叡より受けた柳木で3年3カ月の歳月をかけ、像高五尺二寸(1.57m)の観音像を刻んだ。780年、坂上田村麻呂は妻・高子の難産を救うために東山、音羽山に鹿狩に入る。この時、山中で延鎮と出会い、観世音菩薩の信心に触れる。田村麻呂は殺生を思い止まり、延鎮に安産祈祷を願いこれを成就させた。田村麻呂夫妻は当山の観世音を信仰し、後年、蝦夷征伐の戦勝祈願し、その報恩に八坂に清水寺を建立した。この地の音羽山の地名より山号は音羽山とし、以後、当寺を清水寺本地行場、清水寺奥の院と称した。延鎮は清水寺を退いた後に当山に移り、住したという。(寺伝、『山州名跡志』『都市名所図会』『清水寺縁起』) ◆牛尾山・音羽山 牛尾山(551m)は、境内の北東にある。音羽山(593m)の支峰になる。古くは「主穂(うしお)山」とも呼ばれた。東国へ通じ、逢坂山、逢坂関に通じていた。現在も、当寺より東海自然歩道を辿ると、牛尾山、音羽山を経て逢坂山に向かう。 牛尾山には伝承がある。小野(山科区)の仁海僧正は、亡き母の追善のために牛皮(ぎゅうひ)曼陀羅を描き、牛の尾を当山に埋めたという。かつて家の主は、神々に初穂を供える山として信仰していた。 音羽山(おとわやま)も、滋賀県との県境にある。「音葉山」とも呼ばれた。古生層からなる。歌枕にもなっている。「おとは山けさ越えくればほととぎす梢はるかに今ぞなくなる」(『古今集』夏、紀友則、一四二)、「おとは山をとに聞きつつ相坂の関のこなたに年をふる哉」(『古今集』恋一、在原元方、四七三)。 音羽川流域の音羽の滝も枕詞にもなっている。「山科の音羽の滝の音にだに人の知るべくわが恋ひめやも」(『古今和歌集』墨滅歌/墨消ち歌)、「逢坂の関やもいづら山科の音羽の滝の音に聞きつつ」(源実朝『金槐集』)。 ◆歌碑 平安時代後期の公家・歌人・藤原顕孝(1055-1123)の歌碑がある。「牛の尾や 春はのるまにかつ消えて まだらに萌ゆる 峯の白雪」(『三井集』)。 ◆参道名勝・旧跡 境内に至る牛尾山の山道は音羽川の渓流に沿って登る。川の各所に名勝、旧跡がある。麓より次のようになる。 ◈「鎌研橋(かまとぎばし、一の橋)」。参詣道の入口に架けられている最初の橋をいう。山に入る時に、ここで鎌を研いだ。 ◈「天狗爪研ぎ岩」。参詣道を外れた脇道にある。硬質の石に筋があり、音羽山の天狗が爪を研いだ岩といわれた。 ◈「蛙岩」。参詣道沿いの川中の大石は、蛙が座っているように見える。 ◈「大師橋(二の橋)」。腰掛石の前に架かる橋になる。 ◈「腰掛石(弘法大師、空海腰掛石)」。空海が入山する際に、腰を降ろして休んだという。空海は、牛尾観音の指示を感受する。時折、参詣道に大蛇が現れ人々は恐れた。大蛇封じの修法を行うようにと頼まれる。 ◈「弘法大師堂」。小祠があり、近代、1941年に小山の篤信者により建てられた。大日如来、弘法大師石像が安置され、参詣者の守護所になった。空海は、牛尾観音の指示に従い、音羽川で身を清めて大蛇除難祈祷を行う。 ◈「鮎戻り(鮎戻の瀧、鮎止の瀧)」。川中の滝をいう。流れが早く鮎も遡上できなかった。 ◈「腰抜(こしぬかし)坂、懺坂(ざんざか)」。盗人が本尊前の品々を盗み出して逃げた。背後から大声で呼び止められ、盗人は腰を抜かして気を失う。気付いても立ち上がれず、動くこともできなかった。盗人は観音の仕業と思い、懺悔し盗品を返して牛尾観音に帰依した。 ◈「懺坂(ざんざか)、さん坂」。参詣者は道中の安全を念じ、「懺悔懺悔六根清浄」と唱えて登ったために名付けられた。 ◈「木食上人行場跡」。川端にあり木食上人が前行誦念した。 ◈「お経岩(経岩、弘法大師御経岩、誦経石)・大師像」。空海は大蛇封じ後に誦経して再祈祷した。また、延鎮()が石上で誦経したともいう。 ◈「聴呪(ちょうじゅ)の滝、銚子の滝」。延鎮は、金色水の源泉を探して、滝下で休んだ。滝音に交じり呪文念誦も聞こえたことに因む。 ◈「仙人窟(般若窟)」。岩窟に大日如来の石造が祀られている。延鎮は、呪文の念を辿りこの地で行叡に会った。また、行叡は延鎮を待ちながら、岩窟の中で経典を読んでいたという。 ◈「かじか橋、樫野橋、三の橋」。河鹿蛙が多く生息している。樫の木が多くある。 ◈「夫婦の岩(夫婦の瀧)」。滝筋が二流に分かれている。左側がやや大きく夫瀧、右が婦瀧という。 ◈「不動坂」。坂の名は、次のしずく谷不動尊に因んでいる。 ◈「しずく岩(しずく谷不動尊)、酔いざましの滝水」。この地にはかつて滝があり雫が滴り落ちていた。大国ノ淵は音羽山北谷に「音羽山北谷権現社(八大龍王神王)」の行場を開いた。守護龍神を祀り霊場として身浴行場になった。 江戸時代、大石良雄(内蔵助)は、主君仇討の成就祈願のために夜に日参し、この滝水で身を清め酒覚まししたという。 後に、大雨により大崩れし、講社・西陣乾組組員の援助により復興した。 ◈「音羽の滝、布引瀧」。流域で最大の滝になる。高さは15mある。清水寺の音羽の滝の水源ともされた。歌枕にもなっている。 ◈「大蛇塚」。南北朝時代、1358年、小山郷士・内海覚念が参詣の帰りに通りかかり大蛇に襲われた。覚念は一刀し、大蛇がひるむと岩上から目を狙い矢を射た。大蛇は蛇壺に入り込み死んだ。後に供養のための「大蛇塚」が祀られた。 ◈「蛇ヶ淵(じゃがぶち)、蛇ヶ谷大蛇の瀬」。 かつて数十丈の大蛇が棲んでいた。小山の内海浪介景忠は、里の人々、牛尾観音の参詣者のために大蛇を退治した。(「大蛇退治図」、小山内海家蔵) また、南北朝時代、1358年、四手井家先祖・伊賀守景綱は、この地で大蛇を剣で退治した。この時、清水寺の音羽の滝は一日一夜にわたり血潮が流れた。大蛇は川辺で焼かれ、その地は「焼芝(やきしば)」といわれた。その後、景綱が重い病に罹ると異僧が現れ、秘薬の処方を教えた。景綱が調合し服薬すると平癒し、牛尾観音の霊験と感謝した。薬は秘薬として同家に伝わる。室町時代後期、永禄年間(1558-1570)、松永弾正正弼久秀が薬を試そうとした。極罪の10人に毒を与え8人に薬を服用させると、8人は蘇生する。薬を服しなかった2人は即死する。以後、秘薬は「山科樣(ためし)金屑丸(きんしょうがん)」と号した。(『参拝道』) ◈「横石橋(横石の橋、四の橋)」。左手には横石谷がある。良質の石である「横石」を産した。 ◈「仙人岩」。横石橋の脇道を入った音羽山山頂に向かう横石谷にある。 ◈「五丈岩(行叡登天場)」(横石橋の脇道を入った音羽山山頂に向かう横石谷にある。行叡など修行僧が苦行した。 ◈「寺尾」。かつて、横石橋-桜の馬場は、塔頭寺院が多く建てられていたことによる。 ◈「桜の馬場(櫻ヶ丘、牛尾山)」。広場になっている。飛鳥時代、645年、第38代・天智天皇は、大化の改新の成就記念に川沿いに桜楓を植えたという。馬場には多くの桜を植えた。かつて馬場-横石谷は桜の名所として知られていた。 ◈「七曲がり、もみじ谷、女坂)」。参詣道とは別の境内への迂回路であり、天智天皇はこの付近に楓を多く植えた。 ◈ほかに、仙人の滝もあった。 周辺の小山は、方広寺大仏殿の楼門左右の石壁など石材を産していたという。(『雍州府志』)。大塚葭ケ谷には、伏見城の採石跡がある。 ◆センチコガネ ミドリセンチコガネは、牛尾山などごく一部に生息するという。センチコガネ科で、オオセンチコガネの地方亜種になる。上翅は金緑色に光る。動物の糞、腐敗物、菌を食べ、秋に地中に糞を集めて産卵する。幼虫も糞を食べて成長する。 ◆修行体験 写経、坐禅ができる。夏に滝修行がある。 ◆年間行事 新年修正会(1月1日)、初観世音会(ぜんざい接待)(1月17日)、節分会(2月3日)、春季御開帳・採燈大護摩供(本尊の公開)(4月17日)、夏季悪疫災難避法要(8月17日)、秋季御開帳・大般若経転読法要(本尊の公開)(10月17日)、除夜の鐘(年越し蕎麦の接待)(12月31日)。 護摩供・観音菩薩の月例祭(観音会)(毎月17日)。 *普段は非公開。境内自由。 *年間行事・は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 当寺のェブサイト「法厳寺」、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『京都の地名検証』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『史料 京都の歴史 第11巻 山科区』、『山科の歴史を歩く』 、『音羽の山寺-牛尾観音 法嚴寺史-』、『山科事典』 、『拝観の手引-春期京都非公開文化財特別公開2023年3-5月』、ウェブサイト「コトバンク」  |

||

|

|

||

| |

|||