|

|

|

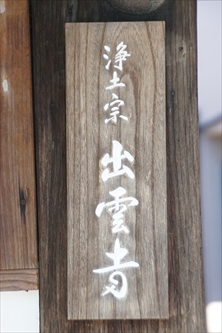

| 出雲寺 (京都市上京区) Izumo-ji Temple |

|

| 出雲寺 | 出雲寺 |

|

|

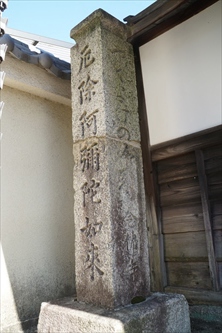

「厄除 阿弥陀如来」の石標 |

出雲寺(いづも-じ)は、山号を光明山という。上出雲寺の旧仏とされる観音を安置する。かつては念仏寺と号し、浄土宗知恩院派だった。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 南北朝時代、1353年、良阿が創建したという。(寺伝) 近代、1872年、上御霊神社の観音堂より、上出雲寺の旧遺仏を当寺に遷したという。 ◆良阿 南北朝時代の僧・良阿(?-?)。詳細不明。1353年、出雲寺を創建したという。 ◆仏像 ◈本堂の本尊「阿弥陀如来」は、「厄除の阿弥陀如来」と呼ばれている。 ◈本堂の「聖観音立像」(1.6m)は、付近にかつてあった上出雲寺の旧仏を遷したという。「出雲観音」「出雲路観音」とも呼ばれる。上出雲寺の廃絶により、上御霊神社の観音堂に祀られた。その後、近代、1868年の神仏分離令に伴い、1872年に当寺に遷されたという。 鎌倉時代作であり、鼻梁が太い。右手は説法印、左手は蓮華を持つ。寄木造、玉眼入。 ◆出雲族・出雲寺 かつて、この一帯の山背国愛宕郡出雲郷(やましろこく-おたぎぐん-いづものさと)は、平安遷都以前から先住していた出雲一族の居住する地域だった。奈良時代、726年、この地に出雲臣(いづものおみ)の人々が住んでいたという。(『山背国愛宕郡出雲郷計帳』)。8世紀(701-800)には、すでに出雲郷は上下2つの里(雲上里、雲下里)に分かれていた。上里の方が上位にあった。 付近に出雲族の氏寺・出雲寺があり、奈良・平安時代の延暦年間(728-806)、伝教大師(最澄、766/767- 822)によって開創されたともいわれている。寺も上下二寺に分かれていた。 上出雲寺は、上京区の上御霊竪町、馬場町、相国寺門前町(上御霊神社境内)付近にあり、大寺だったという。延喜式七大官寺の一つ御霊寺とされ、創建は、奈良時代-平安時代の延暦年間(782-806)といわれる。「小山寺」の別名もある。最澄の開創とも、出雲氏の氏寺ともいわれる。その後、境内に鎮守社の上御霊神社が創祀され、「御霊寺」ともいわれた。なお、下出雲寺は、現在の相国寺近くにあったとみられる。下御霊神社の創祀によってその修法堂になった。 上出雲寺の旧仏「聖観音像」は、「出雲観音」「出雲路観音」と呼ばれたという。上出雲寺の廃絶により、上御霊神社の観音堂に祀られた。その後、近代、1868年の神仏分離令に伴い、1872年に出雲寺に遷された。 出雲寺の瓦は、西賀茂蟹ヶ坂瓦窯址で製造されている。現代、1983年に西賀茂中学敷地より、奈良時代、7世紀後半の窖窯(あな)4基が発掘されている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都大事典』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』  |

|

|

| |

|