|

|

||

| * | ||

| 下御霊神社 (京都市中京区) Shimogoryo‐jinja Shrine |

||

| 下御霊神社 | 下御霊神社 | |

|

|

|

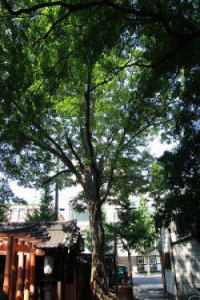

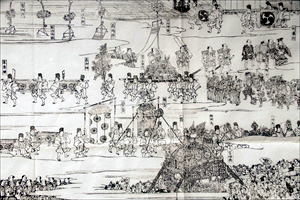

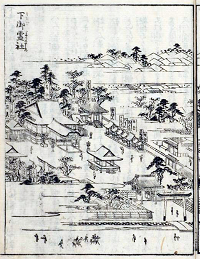

表門      拝殿  本殿   右より八幡社、神明社(内宮、外宮)、春日社  稲荷社  猿田彦社、垂加社、柿本社  天満宮  大国主社  右から斎部社、社家の祖神、大将軍社、高知穂社、愛宕社、日吉社、山王七社  宗像社  名水「下御霊香水」  ケヤキの大木  若宮神輿  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた下御霊神社、鴨川二条大橋の説明板より  御霊祭の一部、説明板より(「天保絵図」)  【参照】江戸時代の『都名所図会』に「下御霊社」として描かれている。(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

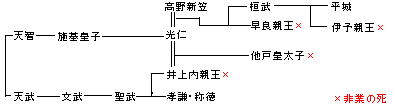

京都御所の南東にある下御霊神社(しもごりょう-じんじゃ)は、古くより御所の産土神とされた。 祭神は八所御霊(宇賀御霊大神)の御霊社になる。伊予親王(いよ-しんのう)、その母・藤原吉子(ふじわらの-よしこ、藤原大夫人)、祟道天皇(すどう-てんのう、早良[さわら]親王、第50代・桓武天皇の異母弟)、藤原広嗣(ふじわらの-ひろつぐ、藤大夫)、橘逸勢(たちばなの-はやなり、橘大夫)、文室宮田麻呂(ふみやの-みやたまろ、文大夫)、同6柱の和魂(にぎみたま)の吉備真備(きびの-まきび、吉備聖霊[きびの-しょうりょう] )、同6柱の荒魂(あらみたま)の菅原道真(すがわらの-みちざね、火雷天神[からい-てんじん] )を祀る。旧府社。 疫病退散、書道上達祈願の信仰がある。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、第54代・仁明天皇(在位833-850)により、修法堂の下出雲寺(しもいずもでら、一条北京極東、上京区)の鎮守社として創建された。御霊神社(上御霊神社)の南に位置し、「下御霊神社」と呼ばれた。出雲路にあったという。出雲氏族との関わりがあるとみられている。 839年、伊予親王(第50代・桓武天皇第3皇子)とその母・藤原吉子(桓武天皇夫人)の慰霊のために、出雲路に創建されたともいう。 863年、旧5月20日、神泉苑御霊会が修される。祭神を下出雲路の地に祀ったともいう。6柱の御霊が八所御霊に含まれた。 鎌倉時代初期、現在の新町通出水辺に遷ったとみられる。両御霊社の祭礼は剣鉾など風流を極め、天皇・上皇が桟敷で見たという。 1324年、正一位の神階が授けられた。 室町時代、1427年、足利義持が社殿を寄進する。この頃、新町出水西(近衛、上京区)に移される。(『後鑑』) 応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。 御神体は北山花園村に逃れる。以後、祭礼は中断された。 その後、新町出水辺に戻り、徐々に復興した。 1574年、当社「ごうりや」の「下ごりやうおたび所」が描かれている。(「洛中洛外図上杉本」) 安土・桃山時代、1590年/1589年/天正年間(1573-1592)、豊臣秀吉の都市整備に伴い現在地に移転した。 江戸時代、1625年、本殿は宮中の内侍所が移されという。 1662年、寛文の地震で子どもが石灯籠に打たれて亡くなったという。(『かなめいし』) 1674年、当社神主が、儒者・神道家・山崎闇斎の弟子になり、後にその神霊を猿田彦社の相殿に垂加社として祀った。 1708年、宝永の大火により全焼した。 1709年、仮皇居の内侍所旧殿を下賜される。第113代・東山天皇は、大宮神輿を寄付した。この頃、神幸祭・還幸祭で仙洞御所・大宮御所の御門内御前に神輿を奉安し神主奉幣も恒例になった。 1723年、霊元法皇(第112代)は、修学院離宮行幸の途中で輿を留め行幸する。 1728年、霊元法皇が修学院離宮行幸の途中で参詣し、願文を納める。京都御所の産土神とされた。 1732年、霊元法皇逝去に伴い、当社に併祭せよとの遺言により、相殿に天中柱皇神として奉祝される。 1788年、天明の大火により土蔵以外は焼失している。御神体は下鴨神社に仮遷座される。神輿は焼失を免れた。 1791年/1790年、第119代・光格天皇により内侍所(ないしどころ、現・本殿)が寄進され、復興された。 1798年、現在の拝殿が建立される。 天保年間(1830-1844)、神輿・飾りを大規模に修理し、剣鉾も新造・修造される。 1864年、旧7月18日に祭礼が始まる。旧19日、蛤御門の変が始まり、神輿を拝殿に残し、御神体は吉田山、上賀茂村、今宮社に逃れた。社殿・祭器の焼失は免れた。 近代、1868年、神仏分離令により以降、祭礼日は公祭の例祭(8月18日)、私祭の神幸祭・還幸祭(5月1日-18日)に改められる。 1923年、鳳輦を新造した。 1926年、大宮神輿・若宮神輿が修造された。 現代、2019年、5月、神幸祭で大宮神輿が京都御苑の仙洞御所に巡行した。 ◆吉備 真備 奈良時代の学者・政治家・吉備 真備(きび-の-まきび、695-775)。男性。本姓は下道(しもつみち)氏、真吉備、吉備大臣。父・吉備の豪族・右衛士少尉・圀勝(くにかつ、国勝)、母・楊貴(八木)氏。716 年、唐への留学生になる。717年、僧・玄昉(げんぼう)らと入唐した。儒学、兵学、経史、音楽などを学ぶ。735年、帰国し、玄昉とともに、左大臣・橘諸兄(たちばな-の-もろえ)のもとで活躍した。740年、真備らの追放を口実とし、藤原広嗣の乱が起き広嗣は敗死した。746年、「吉備朝臣」の姓を賜る。750年、筑前守に左遷された。751年、遣唐副使になり、752年、再入唐する。754年、帰国した。大宰大弐に任じられ、その後、怡土城(いとじょう)を建設した。764年、恵美押勝 (藤原仲麻呂)の乱を鎮め、従三位、参議、中衛大将、中納言、大納言を歴任した。766年、第46代・称徳天皇の信任を得て正二位右大臣に昇る。769年、『刪定律令』を編纂した。770年、称徳天皇の没後に、皇嗣冊立に自説が受け入れられず、771年、致仕した。著『私教類聚』。81歳。 孔子を中心にして祀る儀式の釈奠(せきてん)の儀式を定め、律令の刪定(さんてい)などに尽力した。唐文化の輸入に努める。唐礼130巻、暦書、武器、楽器、測量具などを唐より持ち帰り朝廷に献じた。 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆藤原 広嗣 奈良時代前期の貴族・官吏・藤原 広嗣(ふじわら-の-ひろつぐ、710?-740)。男性。父・藤原式家の祖・宇合(うまかい)。737年、従五位下、738年、大養徳(やまと)守、式部少輔になった。橘諸兄(たちばな-の-もろえ)政権と対立し、大宰少弐に左遷された。740年、上表して僧・玄昉(げんぼう)、吉備真備(きびの-まきび)の専権を非難し、除くことを要求した。弟・綱手(つなで)とともに九州で挙兵する。大将軍・大野東人(おおの-あずまひと)の追討を受け、肥前松浦郡値嘉島/値駕嶋(ちかのしま)で、綱手とともに斬られた。 弟・良継(よしつぐ)、田麻呂(たまろ)らも配流され、藤原式家は一時衰退した。(藤原広嗣の乱 ) 。 746年、玄昉の死は、広嗣の霊の祟りによるとされた。藤原式家の衰退を招く。『万葉集』巻8に相聞歌一首を載せる。 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆早良 親王 奈良時代の皇族・早良 親王(さわら-しんのう、750-785)。男性。崇道(すどう)天皇。父・第49代・光仁天皇(白壁王)、母・高野新笠(たかの-の-にいがさ)の第2皇子。山部親王(第50代・桓武天皇)の同母弟。京都の生まれ。768年、出家し東大寺に住した。770年、父・光仁天皇の即位により親王になる。781年、兄・桓武天皇の即位に伴い、父の意図により皇太弟に立てられた。785年、桓武天皇の寵臣だった造長岡宮使長官・藤原種継暗殺事件が起きる。早良親王は首謀者であり、天皇擁立計画があったとされた。連座して、大伴継人、竹良、佐伯高成、大伴家持らも官位などを奪われた。早良親王は皇太子を廃され、乙訓寺に幽閉される。淡路に流される途中、無実を訴えながら河内国高瀬橋付近で絶食死したという。遺骸は淡路島に運ばれた。35歳。 事件は、桓武天皇の第1皇子・安殿(あて)親王(第51代・平城天皇)の擁立に伴う謀略とみられている。以後、藤原氏の地位が低下し、桓武天皇の権力が強化された。その後、高野新笠、藤原乙牟漏の死、皇室・藤原氏の病死者も相次ぎ、災害、悪疫の流行も続いた。陰陽師は、安殿親王の病弱の原因も、早良親王の怨霊による祟(たた)りとした。800年、桓武天皇は、早良親王に崇道(すどう)天皇の号を追贈する。墓も改葬させ、淡路に寺を建立し、大和の八嶋陵に改葬した。806年、桓武天皇が亡くなったその日、事件に関係したすべての人の罪が解かれる。以後も、親王の怨霊は長く平安貴族を悩ます祟りの一つとして畏れられた。 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆伊予 親王 奈良時代-平安時代前期の皇族・官人・伊予 親王(?-807、いよ-しんのう)。男性。父・第50代・桓武天皇、母・藤原吉子(きつし)(南家是公の娘)の第3皇子。第51代・平城天皇の異母弟。792年、元服し、四品、三品式部卿、中務卿兼大宰帥(だざいのそち)などを歴任した。父・桓武天皇の寵愛を受け、宇治・北野の親王の別荘に天皇は行幸し共に歓楽した。804年、近江国蒲生(がもう)郡の荒田53町を与えられる。806年、桓武天皇の没後、807年、旧10月、藤原宗成は、謀反を企て検束された。親王が首謀者と讒言(ざんげん、虚偽の告げ口)した。平城天皇は左中将・安倍兄雄らを差し向け、親王らを捕らえた。親王は、母とともに大和国城上(しきのかみ)郡・川原寺(かわらでら)(奈良県明日香村)に幽閉された。旧11月11日、親王号を剥奪される。旧11月12日、飲食を断たれ末、母子は服毒自殺した。(伊予親王の変) 事件は皇位継承をめぐり、藤原仲成、薬子兄妹(式家)らが南家失脚を狙って関与したという。819年、親王の無実が明らかになり親王号は復された。839年、一品が追贈される。親王は政治的に非業の死を遂げた怨霊として畏れられた。863年、神泉苑での御霊会で、早良親王らと共に母子の霊も慰撫された。政治家の素養があり、管絃もよくした。上御霊神社(上京区)、下御霊神社(中京区)に八所御霊の一つとして祀られている。 陵墓は巨幡墓(こはたのはか、黄金塚古墳) (伏見区)に比定されている。 ◆藤原 吉子 奈良時代後期-平安時代初期の桓武天皇の夫人・藤原 吉子(ふじわら-の-きっし/よしこ、?-807)。女性。藤原大夫人。父・南家・藤原是公(これきみ)。783年、従三位になり、入内して第3皇子・伊予(いよ)親王を産む。天皇の信頼も厚かった。807年、伊予親王を即位させようという藤原宗成の陰謀により、親王は反逆の首謀者にされた。母子は大和・川原寺(弘福寺)に幽閉される。飲食を絶たれ、服毒自殺した。(伊予親王の変) 没後、母子の祟りを怖れた朝廷は、819年、夫人の号を復した。839年、贈従三位、さらに従二位を追贈された。母子の怨霊は、歴代天皇から慰霊された。その後、上御霊神社(上京区)、下御霊神社(中京区)などに祭神の一人として祀られる。 ◆橘 逸勢 平安時代前期の官人・能書家・橘 逸勢(たちばな-の-はやなり、?-842)。男性。父・橘入居(いりい/いるいえ)、橘奈良麻呂の孫。804年、遣唐使に従い、空海、最澄らと入唐した。唐人は逸勢を「橘秀才(きっしゅうさい)」と称賛した。806年、帰国し、従五位下に叙せられる。840年、但馬権守になる。842年、皇太子・恒貞親王を擁した承和(じょうわ)の変の首謀者の一人とされ捕らえられる。拷問を受けたが罪を認めなかった。「非人」として伊豆に流される。途中、遠江板築(とおとうみ-いたつき)で没した。 隷書に優れ、後世、三筆(ほかに空海、嵯峨天皇)の一人とされた。平安宮門扁額を3つを書いたという。空海の「三十帖冊子」など一部にも筆跡があるともいう。ただ、真跡はない。 事件後、怨霊として恐れられた。没後、850年、罪を許され正五位上、853年、従四位下を追贈される。863年、神泉苑御霊会では、早良親王らと共に御霊信仰の対象とされた。中世まで御霊会で慰撫された。 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆文室 宮田麻呂 平安時代前期の官吏・文室 宮田麻呂(ふんや-の-みやたまろ、?-?)。男性。839年、五位上になる。840年、筑前守になり、新羅の商人・張宝高と交易を行う。842年、前筑前守になり、来日中の新羅の廻易使李忠らと折衝した。843年、従者・陽侯氏雄に謀反を企てていると密告され、伊豆に流された。子・忠基は佐渡、安恒は土佐に流される。 863年、神泉苑御霊会で御霊(怨霊)祭神五柱の一人にされた。上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆菅原 道真 平安時代前期の公卿・文章博士・歌人・菅原 道真(すがわらの-みちざね/みちまさ/どうしん、845-903)。男性。本名は三、幼名は阿呼、菅公(かんこう)、菅丞相。父・菅原是善、母・伴氏の3男。幼少より漢詩、和歌に優れた。862年、文章生試験に合格し、866年、円仁『顕揚大戒論』序文を書く。867年、文章徳業生、870年、方略試に合格する。871年、少内記、872年、存問渤海客使に任じるが、母が亡くなり解官され、877年、式内少輔、文章博士を兼ねる。第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇に重用される。879年、従五位上。880年、父没し家塾「菅家廊下」を継承した。883年、加賀権守を兼任した。884年、太政大臣職掌の有無について意見を奏上した。888年、阿衡問題について藤原基経に意見書を送る。891年、式部少輔、左中弁を兼ねる。892年、従四位下、『三代実録』『類聚国史』を編じる。893年、参議、式部大輔、左大弁、勘解由長菅・東宮亮を兼任した。894年、遣唐大使に任命されるが、唐の疲弊などを理由にして大使の中止を建議し、中止になる。侍従を兼任した。895年、近江守兼任、中納言、従三位、春宮権大夫兼任。897年、正三位、中宮大夫兼。899年、右大臣になる。900年、三善清行は道真に辞職勧告する。901年、従二位、左大臣・藤原時平の讒言(ざんげん、告げ口)により、大宰権帥に左遷される。903年、太宰府で没した。59歳。 没後、923年、道真に本官右大臣を復され、左遷詔書は破棄された。993年、左大臣正一位、太政大臣を追贈される。 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆火雷神 日本神話の火の神・火雷神(ほのいかずちのかみ。父・賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)。玉依姫(たまよりひめ)が、川上から流れてきた丹塗矢(にぬりや、火雷神)を取りあげ孕み、雷神賀茂別雷命(かもわけいかずちのみこと)を産んだ。(『山城国風土記』逸文)。また、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の体から黄泉国で生まれた。石河瀬見小河で遊んでいた玉依姫の傍に丹塗矢になって流れ、姫が拾い床に置くと神になり、別雷神(わけいかずちのかみ)を産ませた。(『古事記』) 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆山崎 闇斎 江戸時代前期の儒者・神道家・山崎 闇斎(やまざき-あんさい、1619-1682)。男性。名は嘉、字は敬義(もりよし)、通称は嘉右衛門、別号は垂加(しでます)。京都の生まれ。父・針医師父・山崎浄因。12歳で、比叡山に上り稚児になる。土佐・山内康豊に見込まれ、1632年、妙心寺に入り僧になる。土佐山内氏の一族・湘南和尚の勧めで、1636年、土佐・吸江寺(ぎゅうこうじ)に移る。海南朱子学の谷時中(たに-じちゅう)に学ぶ。土佐藩・野中兼山、小倉三省らと交わる。1642年、儒に転じ、土佐藩主に批判され、還俗して京都に戻る。1647年、『闢異(へきい)』を著し、仏教を異端とし朱子学信奉の立場をとる。1655年、京都に儒学を講じる「闇斎塾」を開く。1658年以降、江戸に通い井上正利、加藤泰義、陸奥会津藩主・保科正之らに講じた。正之の命により『玉山講義附録』を編纂する。1669年、伊勢神宮に参拝し、大宮司・河辺精長(かわべ-きよなが)から中臣祓(なかとみのはらえ)の秘伝を受ける。1671年、家臣・服部安休を遣り吉川神道・吉川惟足(きっかわ-これたり)に学ばせた。吉田神道の伝を受け垂加霊社の神号を授けられる。二条猪熊の寓居で亡くなる。著『文会筆録』『垂加文集』『神代巻風葉集』など。65歳。 闇斎学は、朱子の原著に戻り、吉田神道、朱子学を合わせた神儒一致、垂加神道を創唱した。門下の崎門(きもん)学派は門弟6000人になる。「崎門三傑」に佐藤直方、浅見絅斎、三宅尚斎、神道の門人に玉木葦斎などがいる。闇斎学は、幕末期に攘夷論に影響を与えた。 墓は金戒光明寺・黒谷山(左京区)にある。 下御霊神社(中京区)境内に闇斎を祀る垂加(すいか)社がある。 ◆出雲路 信直 江戸時代前期の神道家・出雲路 信直(1650-1703)。詳細不明。男性。山崎闇斎の高弟。1684年、継いで下御霊神社祠官になる。日記に『出雲路信直日記』がある。 ◆摂末社 ◈末社「垂加(すいか)社」は、江戸時代に、垂加神道・山崎闇斎の門人だった神官・出雲路信直が山崎闇斎を祀って建てた。 顕彰碑も立つ。 ◈八幡社、神明社(内宮、外宮)、春日社は、江戸時代後期、1807年に建立された。 ◈稲荷社の神殿は、江戸時代後期、1793年建立、拝所は、1852年の建立による。 ◈猿田彦社、垂加社、柿本社が祀られている。 ◈天満宮は、江戸時代後期、1793年に建立された。 ◈斎部社、社家の祖神、大将軍社、高知穂社、愛宕社、日吉社、山王七社を祀る。 ◈宗像社は、宗像三女神(弁財天)を祀る。江戸時代後期、1825年に建立された。 ◆建築 ◈「表門」(京都市指定文化財)は、仮皇居の建礼門を移したという。 ◈「拝殿」(京都市指定文化財)は、江戸時代後期、1798年に建立された。かつて檜皮葺、近代、明治期(1868-1912)に瓦葺になる。 ◈「本殿」(京都市指定文化財)は、江戸時代後期、1788年に仮皇居の聖護院宮で造営された内侍所(ないしどころ)仮殿だった。1791年に移築されている。中央に八所御霊、相殿に霊元天皇を祀る。 本殿前に、江戸時代後期、1793年に建てられた切妻造の幣殿、さらに同年建立の唐破風造の拝所が付けられている。幣殿から南北に、江戸時代後期、1830年に建てられた入母屋造の廊がある。本殿、幣殿、拝所、南北廊と、それぞれの屋根が交錯して繋がる社殿構成になっている。これは、京都の御霊社特有の建築様式であり、当社は造営年代が古いという。 ◈「社宅」(京都市指定文化財)は、江戸時代後期、寛政年間(1789-1801)に建てられた。近世の神官邸宅遺構になる。入り口に鳥居形の庇、棟が見られる。現在は、社務所、神官住宅として使われている。 ◆文化財 ◈紙本墨書「霊元天皇宸翰御祈願文」1巻(重文)は、江戸時代中期、1710年の天皇行幸祈願時のものになる。朝廷に対する幕府介入を批判している。京都国立博物館寄託。 ◈山崎闇斎関連の遺品がある。 ◈「大宮神輿」は、江戸時代前期、1709年に霊元上皇(第112代)、第113代・東山天皇が寄進した。国内最大級の土台(長さ170㎝)に鳥居・欄干などが飾られている。朱雀の神額が飾られている。 現代、2019年の神幸祭では、天皇即位記念し70年ぶりに巡幸した。 ◈剣鉾「桐鉾」の茎銘は、江戸時代中期、1727年であり、身132㎝、茎56.5㎝、全長188.7㎝になる。 ◈剣鉾は現在8基残されている。江戸時代後期、1864年の蛤御門の変では、各鉾町が所有する4基が焼失した。 ⋄「菊枝鉾」の茎銘は、江戸時代中期、1781年であり、身130.5㎝、茎35.5㎝、全長166㎝になる。 ⋄剣鉾「石竹鉾」の茎銘は、江戸時代中期、1783年であり、身131.3㎝、茎24.5㎝、全長155.8㎝になる。 ⋄剣鉾「菊枝鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1821年であり、身133.1㎝、茎40.1㎝、全長173.2㎝になる。 ⋄剣鉾「重菊鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1834年であり、身129.8㎝、茎52.2㎝、全長182㎝になる。 ◈「鳳輦」は、近代、1923年に新造された。工芸図案家・神坂雪佳(かみさか-せっか、1866-1942)などが手掛けた。 ◆祭神 平安時代、平安京に人口流入が起こる。衛生状態の悪化は、疫病の流行を頻発させ、多くの死病人が出た。 これらの疫病の原因は、政争により都を追われ、非業の死を遂げた人々の御霊の仕業とされ恐れられた。そのため、それらの御霊を神として祀ることで、疫病の退散を願った。 伊予親王とその母・藤原吉子(?-807)は、謀反を起こしたとの咎により、大和川原寺に幽閉され、服毒死した。 そのほかの祭神として、祟道天皇(早良親王、桓武天皇の弟、750?-785)、藤原広嗣(715-740)、橘逸勢(782-844)、文屋宮田麻呂(?-?)、吉備真備(695-775)、菅原道真(845-903)などを祀り、いずれも御霊神になる。 無実の罪で憤死した早良親王以下6座は、政治的な権謀により非業の死を遂げている。 ◆常盤井殿 境内一帯には、鎌倉時代の公卿・西園寺実氏(さいおんじ-さねうじ、1194-1269)の別荘・常盤井殿があった。 邸内には泉が豊富に湧き、「常盤井泉殿」、「大炊御門京極水閣」とも呼ばれた。 邸宅は幾度か焼失し、その都度再興された。南北朝時代、1336年の焼失以後は再建されなかった。 ◆寛文の地震 江戸時代前期、1662年の寛文の地震の時、境内で神事が行われていた。地震の揺れがあり、人々は大騒ぎになった。7-8歳の子が石灯籠に抱きつき、下敷きになり犠牲になったという。(『かなめいし』) ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆名水 名水「下御霊香水」は、半世紀ほど涸れていたが復活した。 ◆樹木 オガタマノキは、区民誇りの木に指定されている。サルスベリがある。 ◆祭礼 ◈御霊祭神幸祭(5月1日)では、かつて神輿渡御で、京都御所内を練り天皇が観覧していた。東京遷都後に次第に廃れ戦前に途絶えた。 現代、2019年の改元を機に第112代・霊元天皇、第113代・東山天皇より下賜された大宮神輿が、寺町御門から京都御苑に入り仙洞御所に巡行した。 ◈御霊祭還幸祭(5月第3か第4日曜日)では、鳳輦・神輿4基・剣鉾により渡御が行われる。神幸列は午前に出御し、東側の氏子地域を巡る。祭具の三叉鉾の幸鉾は、枠造りで供奉する。 午前に供奉する剣鉾は、鴨東地区の扇鉾・葵鉾・菊鉾の3基で、扇鉾・葵鉾は東山系の鉾差しを招く。菊鉾は枠造りで曳行される。午後の巡幸列は菊枝鉾が枠造りで曳行されている。 ◆年間行事 御霊祭神幸祭(5月1日)、御霊祭還幸祭(5月第3日曜日か第4日曜日)、例祭(8月18日)。 *年間行事の中止、日時変更、拝観時間変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『京都 歴史案内』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『剣鉾まつり』、『京都 神社と寺院の森』、『京都のご利益手帖』、『週刊 京都を歩く 44 京都御所周辺』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

||

|

|

|

| |

||