|

|

|

| * | |

| 出雲路橋 (京都市左京区) Izumoji-hashi Bridge |

|

| 出雲路橋 | 出雲路橋 |

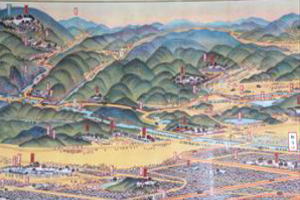

出雲路橋、橋の背後に見えるのは冠雪した比叡山     高欄  擬宝珠様  橋の上流、大文字山  橋の上流、大文字山  橋の下流、比叡山  橋の下流、大文字山  出雲路鞍馬口の石標、出雲路橋西詰北 室町時代には、ここに関所が置かれていた。  出雲路橋西詰南にある賀茂御祖神社(下鴨神社)の碑、下鴨神社は鴨川を渡った東方向  志波む桜碑、出雲路橋西詰北  【参照】吉田初次郎筆「洛外交通名所図会」(1928)に描かれた鞍馬口(右端)、鴨川(中央)、鞍馬山(左上)、京都土木事務所の鴨川・出雲路橋の説明板より  【参照】「出雲路」の地域名 |

鴨川に架かる出雲路橋(いずもじ/いづもぢ-はし)は、北大路通の南、鞍馬口通にある。橋の上からは、北に北山、東に比叡山、南東に大文字山などを望むことができる。 出雲路橋は、鞍馬街道の出入口にあたり、「京の七口」の一つになる。鞍馬口、出雲路口ともいわれた。 ◆歴史年表 江戸時代、1654年、出雲路橋(鞍馬口)の記載が鴨川に架かる11の橋の一つとしてある。(「新版平安城東西南北町井洛外之図」)。仮橋だったという。 江戸時代、橋の西口付近に鞍馬口村が開かれた。 近代、1935年、6月、「鴨川大洪水」では流失しなかった。 現代、1983年、8月、現在の出雲路橋が架けられている。 ◆出雲 阿国 安土・桃山時代-江戸時代前期の芸能者・出雲 阿国(いずも/いづも-の-おくに、1572?-? )。詳細不明。女性。於国、国、クニ。出雲国杵築中村の里・鍛冶・中村三右衛門の娘/洛北出雲路河原の時宗鉦打聖の娘/奈良近郊の散所の「歩き巫女(みこ)」ともいう。出雲大社の巫女(アルキ神子[みこ]、歩き巫女)になり、永禄年間(1558-1570)、出雲大社勧進のために神楽舞で諸国を巡ったともいう。美貌もあり評判になる。1582年、奈良・春日大社で上演された「ややこ(稚児)踊り」は、8歳の加賀と演じたともいう。1591年、ややこおどりが北野天満宮の松梅院で披露された。文禄年間(1593-1596)、伏水(ふしみ)城で結城/松平秀康の前で踊ったともいう。慶長年間(1596-1615)、京都に上り歌舞伎踊りを始めたという。1600年、京都で公家に招かれ近江殿、宮中で菊とともに演じたという。(『時慶卿記』)。1603年、春、北野神社の東で南蛮風の衣装に男装した阿国の「歌舞伎踊(阿国歌舞伎)」が披露される。五条の東の橋詰、三条縄手の東、祇園の町のうしろに舞台を建てたともいう。1604年、伊勢国桑名、1607年、江戸城で興行したともいう。その後の消息は不明とされる。晩年、故郷で出家し智月尼と称したともいう。 歌舞伎踊、阿国歌舞伎の創始者とされる。伝承として、阿国は出雲路辺りに生まれたともいう。一時期、出雲路道祖神の稚児、巫女としても奉仕したともいう。 ◆出雲路橋 現在の出雲路橋の架設年は現代、1983年8月だった。橋種は、鋼橋(鉄筋コンクリート)、3径間連続鋼プレートガーターになる。橋長80m、幅員11.2m/9.8m、路線名は東鞍馬口通になる。 ◆京の七口 出雲路橋は、鞍馬街道の出入口にあたり、「京の七口」の一つ、「鞍馬口」、「出雲路口」ともいわれた。室町時代には「艮口(うしとら)」ともいわれた。 鞍馬街道は、鞍馬口から深泥池、檜峠、幡枝、市原を経由する東街道、清蔵口から千本・大宮、上賀茂、朝露、柊野、原峠、市原へいたる西街道があった。道は丹波へと通じた。 「京の七口」について「七口」とは定まらず「十口」ともいう。実際にはそれら以外の複数の間道もあったという。 安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉の御土居築造の際に七口は、「粟田口(東)、東寺口(坤)、丹波口(西)、清蔵口(北)、鞍馬口(艮)、大原口(北)、荒神口(東)」とされた。 江戸時代には、「山陽道(摂津道)東寺口、東海道(伊賀伊勢道)五条橋口、西海道(九州道)四条大宮口、南海道(紀州道)竹田口、東山道(近江道)三条橋口、北陸道(若狭道)大原口、山陰道(丹波道)清蔵口」の呼称があった。また「鳥羽口、伏見口、丹波口、粟田口、八瀬口、若狭口、長坂口」、「東寺口、 竹田口、五条橋口、大原口、三条橋口、千本口、七条口」ともされた。 ◆中川 かつて出雲路橋付近より、鴨川から分流した「中川(京極川、今出川)」があった。寺町通を下り、六条近くまで流れた。近世には、高瀬川に注いでいた。 ◆出雲路女 一帯には、出雲路女(いずもめ)がおり、「ぎーすいらんかえー。ぎーす」の掛け声とともに、キリギリス(ギス)を売り歩いていたという。 なお、下鴨の農家の加茂女(かもめ)は、野菜を売り歩いた。 ◆御土居 かつて、御土居は出雲路橋付近では二重になっており、鴨川の氾濫から洛中を守るための堤防の役割も担っていた。 また、鴨川堤防は、北大路橋と出雲路橋の中間付近で、右岸(西)堤防と左岸(東)堤防の高さが異なり、左岸(東岸)は1.6mほど低くなっている。左岸は遊水地(差別的治水策)の役割を担っていたとみられている。 ◆志波む桜 近代、1905年、日露戦争戦勝記念に京都府師範学校の教職員、学生、付属小学校の生徒らにより、北は上賀茂神社から南は出町柳までの賀茂川堤に、5000本の桜と楓の苗木が10日で植えられた。 以来、師範桜(志波む桜)として、堤一帯は桜の名所になっている。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の千日回峯行者は、京都大廻りの際に出雲路橋西詰から上賀茂神社を遥拝し、その後、下鴨神社へ向かう。 ◆映画 映画「男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋 」(監督・山田洋次、第29作、1982年、松竹)では、三角州で寅(渥美清)が露天を開く場面がある。鴨川畔の葵橋、出雲橋の間の堤で陶芸家の老人(13世・片岡仁左衛門)に出会う。映画中で葵祭も紹介されている。 ◆京響 橋の西詰北には、京都市交響楽団(京響)がある。京響は、現代、1956年に日本で唯一の自治体直営のオーケストラとして創立された。 現在、京都コンサートホール(1995)を公演の本拠地にしている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の鴨川と橋 その歴史と生活』、『京をわたる 橋がつなぐ人と暮らし』、『歴史の京都4 芸術家と芸能家』、『洛北探訪 京郊の自然と文化』、『シネマの京都をたどる』、『史跡探訪 京の七口』、『京都の地名検証』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都水ものがたり 平安京一二〇〇年を歩く』、『鴨川・まちと川のあゆみ』、ウェブサイト「京都市橋りょう長寿命化修繕計画 別冊資料 京都市管理橋りょう一覧 、平成28年4月現在」 |

| |

|

| |

|