|

|

|

| * | |

| 高台寺 (京都市東山区) Kodai-ji Temple |

|

| 高台寺 | 高台寺 |

台所坂  山門 山門 山門  総門(重文)  総門  総門脇、「従是南東頼高台寺領」の石標  「史蹟及名勝 高台寺庭園」石標    方丈、唐門    勅使門    庫裏   鐘楼 、銅鐘(重文)   茶室「湖月亭」  茶室「遺芳庵」(吉野席)、江戸時代  「遺芳庵」の吉野窓といわれる下地窓、完全な円形ではなく、最下部が直線で切られている。    茶室「遺芳庵」  茶室「鬼瓦席」  茶室「鬼瓦席」の軒下、妻部分にある鬼瓦   方丈前庭「波心庭」  方丈  方丈前庭「波心庭」  方丈前庭「波心庭」のシダレザクラ  方丈前庭  方丈前庭  方丈前庭  方丈前庭「波心庭」から見た勅使門  方丈前庭「波心庭」    庭園、築山は鶴島ともいう。捨石が配されている。奥に開山堂   サルスベリ   庭園、偃月池(えんげつち)  庭園、右手の借景は東山      シャクナゲ     中門(重關門)  重關  中門   開山堂、臥龍池、杜若、楓などの植栽があり、四季を通じて愉しむことができる。  開山堂  開山堂内部   ヒガンバナ  楼船廊  楼船廊の中ほどにある観月台(重文)  臥龍廊(がりょうろう)   臥龍廊  自然石板碑    霊屋  霊屋   霊屋  霊屋  霊屋  霊屋から見下ろす臥龍廊    龍井家墳墓  ハギ  ハギ  傘亭と時雨亭をつなぐ土間廊下   傘亭(かさてい)(重文) 、屋根裏の竹垂木   傘亭  傘亭  傘亭  傘亭  土間廊下   茶室「時雨亭」   茶室「時雨亭」   高台からの京都市街地の眺望  高台からの京都市街地の眺望、八坂の塔、京都タワー   境内東の竹林、孟宗竹  竹林  【参照】霊山観音    茶室「雲居庵」、庭の竹風庭  茶室「雲居庵」  シュウメイギク   天満宮   天満宮  秀吉、ねね像   【参照】周辺の街並み   【参照】周辺の街並み、石堀小路   【参照】周辺の街並み  【参照】境内北にある道元荼毘の地、「曹洞宗高祖道元禅師荼毘御遺蹟之塔」が建つ。  【参照】道元荼毘の地  【参照】「下河原町」(東山区)の町名  【参照】「高徳寺町」(上京区)の町名  【参照】「高台院町」(上京区)の町名 |

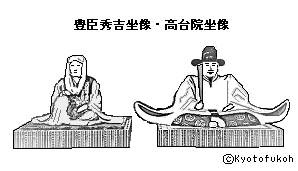

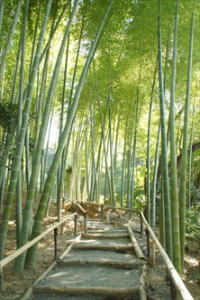

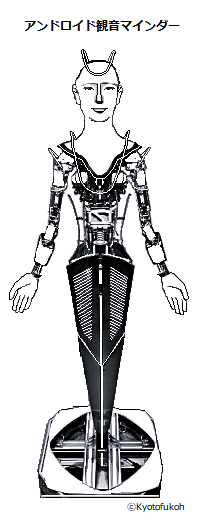

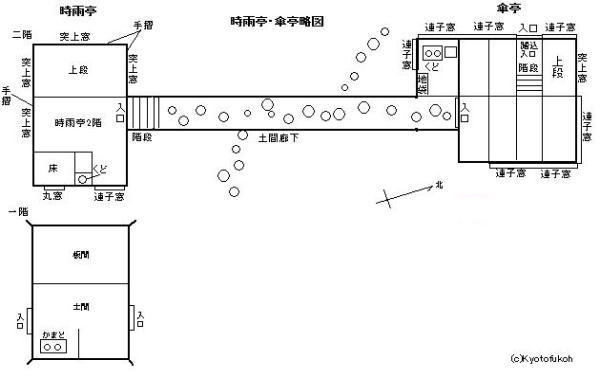

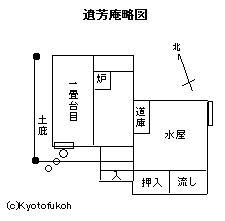

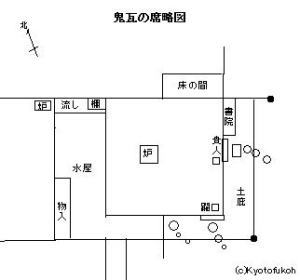

東山麓に境内が広がる高台寺(こうだい-じ)は、「ねねの寺」「蒔絵の寺」「萩の寺」とも呼ばれている。豊臣秀吉の夫人・北政所ねね(おね、北政所、高台院)が亡くなるまでの17年をこの地で過ごした。山号を鷲峰山(じゅぶざん)という。また、岩栖不動山という。高台聖寿禅寺とも呼ばれている。 臨済宗建仁寺派。霊屋(たまや)に本尊の大随求(だいずいぐ)菩薩坐像、豊臣秀吉、正室・北政所の坐像を安置している。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2つ星観光地(庭園も2つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1598年、1599年/天正年間(1573-1592)/天正・慶長年間(1573-1615)、秀吉の正室・北政所が、生母・朝日殿のために建立した曹洞宗の康徳寺(こうとく-じ)を前身にする。当初は、現在の高徳寺町(上京区)付近にあったという。(『高台寺誌稿』『坊目誌』) 江戸時代、1605年、東山、鷲尾山(わしおのやま)麓の現在地にあった細川満之が寄進した岩栖院(がんせい-いん)と敷地交換する。また、この地は室町時代に廃絶した雲居寺(うんご-じ)跡地に当たっていた。康徳寺(後に塔頭・玉雲院と改称)をこの地に移し、「東山康徳寺」と呼ばれたともいう。(『高台寺誌稿』『坊目誌』『雍州府志』『時慶卿記』)。徳川家康は康徳寺の寺領100石を新寺の寺領として認め、諸役を免じる安堵状を出した。(「高台寺文書」)。伏見城より化粧御殿が移され北政所が移る。庭園も移された。この頃、伏見城より持仏堂(開山堂)、霊屋、傘亭、時雨亭も移される。 1606年、旧12月8日、北政所は、秀吉の菩提を弔い、自らの終焉地として高台寺を創建した。寺名は、北政所が1603年に第107代・後陽成天皇に贈られた院号「高台院湖月尼」に因んだ。家康は、政治的な配慮から建立に協力し、普請御用掛・酒井忠世、土井利勝、普請奉行・京都所司代・板倉勝重、普請掛・堀監物を命じた。開山は弓箴善彊(きゅうしん-ぜんきょう)とし、当初は曹洞宗の寺だった。(『高台寺誌稿』『坊目誌』)。狩野光信、興以、了慶は障壁画を制作した。 1608年、久林元昌は、塔頭・岡林院を創建する。 1609年、善彊は辞し、桂林寺を建て退隠した。良芸が継ぐがすぐに没し、扶夫が継ぐ。その後、岡林院・元昌が継いだ。(『坊目誌』) 1612年、御朱印寺になる。家康は新たに400石を寄進し計500石になる。(「高台寺文書」中「家康朱印状」) 1617年、前田利家夫人・まつは、高台院を見舞いに高台寺を訪れた。 1619年、扶夫が没し、通伝が継ぐが塔頭住侶と対立し退く。その後、鼓山が継ぐ。(『坊目誌』)。津和野城主・亀井茲政、久林元昌は塔頭・月真院を創建した。 1622年、月真院・久林らは、幕府に転派の願いを出し許される。(『高台寺誌稿』) 1624年/1622年、建仁寺久昌院の高僧といわれた295世・三江紹益(さんこう-じょうえき)を中興開山にする。幕府は臨済宗南禅寺派とし、高台寺塔頭・岡林院(こうりん-いん)の久林を住持にするように命じたが、最終的には紹益を住持と認め、臨済宗建仁寺派に改宗した。(『高台寺誌稿』)。1624年旧9月6日、北政所が亡くなり、当寺に葬られた。知行は収公になり、寺領500石は改めて寄進される。(『舜旧記』) 1630年、紹益は寺務を法嗣の紹叔に譲り、建仁寺境内塔頭久昌院に入る。紹叔が高台寺2世になった。 1632年、為居館を圓徳院と改める。 1648年、塔頭・春光院が創建される。 1650年、紹益が亡くなり、持仏堂を墓所とし、開山堂に改める。 1682年、旧3月、妙法院門跡堯恕親王が桜見物している。(『堯恕親王日記』) 1742年、財政難から50日間にわたり諸堂を公開する。 1789年、大方丈、小方丈などが焼失する。(『徳川実記』)。その後、塔頭・永興院の化粧殿を移築する。開山堂、霊屋、傘亭、時雨亭、表門、観月台などは焼失を免れた。 1790年-1847年、再建が行われる。(『坊目誌』) 1830年、京都大地震により庫裏が倒壊している。 弘化年間(1844-1848)、再建が終わる。 1851年、復興した。 1863年、公武合体派の福井藩主・松平慶永(春嶽)の宿所になる。このため、倒幕派浪士により寺は放火される。化粧御殿、大方丈、小方丈、唐門などが焼失した。 1867年、塔頭・月真院に新撰組を脱退した伊東甲子太郎ら禁裏御陵衛士が屯所とした。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により荒廃した。 1869年、上知令により、寺領は9万5000坪から1万5000坪に減じた。その後再建、整備が進められる。 1885年、仏殿、大方丈、小方丈を焼失した。 1898年、豊臣秀吉三百年祭は盛大に催される。桃山城跡、太閤坦、豊国神社、妙法院、高台寺、耳塚、智積院などゆかりの社寺などで法要、献茶式、大茶会などが催された。 1908年、遺芳庵が移される。10月19日、忠魂堂が落成し、日露戦争(1904-1905)戦没病死者位牌を安置した。(『京都坊目誌』) 1909年、方丈が再建されたともいう。(『坊目誌』) 1912年、方丈、勅使門が再建される。 1913年、鐘楼を焼失し、その後再建されている。4月30日、高台寺の午後砲は廃止になり、第16師団の砲声で代える。(「京都日出新聞) 太平洋戦争(1941-1945)中、荒廃した。 現代、1955年、霊屋の修理が始まる。境内南に太平洋戦争戦没者慰霊の霊山観音像が建立された。 1988年、庭園の修復が始まる。 1989年、整備が完了する。一般公開が始まる。 1991年、方丈が修復される。 1993年、霊屋が修復された。 1994年、京都の先駆けとしてライトアップが始まる。 1998年、塔頭・圓徳院内に掌美術館が開館する。 2019年、アンドロイド観音マインダーが開帳される。 ◆弓箴 善彊 安土・桃山時代-江戸時代前期の曹洞宗の僧・弓箴 善彊(きゅうしん-ぜんきょう、?-1614)。詳細不明。男性。善疆。尾張(愛知県)中村の生まれ。朝鮮出兵に際して、名護屋の陣所まで随従し、豊臣秀吉の信頼を得たという。秀吉と同郷の朋友であり、康徳寺の開基・長岩の弟子。1590年以降、康徳寺の住持になった。八幡・神応寺の中興の祖になる。1606年、高台寺を開く。1614年、桂林院に退隠する。 第107代・後陽成天皇より禅師号「仏性真空禅師」を勅賜した。北政所が帰依した。 ◆おね 室町時代後期-江戸時代前期のおね(1542-1624)。女性。寧、禰々、ねね、北政所(きたのまんどころ)、高台院湖月尼。父・尾張国(愛知県)の杉原定利、母・朝日。織田家足軽頭・浅野長勝の養女に妹とともになる。1561年、14歳で織田信長の家臣・木下藤吉郎(豊臣秀吉)と結婚した。藤吉郎とは幼馴染であり、当時としては珍しい恋愛結婚だった。人望も厚く、福島正則、加藤清正、浅井長政、黒田長政、加藤嘉明などの諸大名にも慕われた。1585年、北政所の称号を授かる。1588年、女性としては最高位の従一位准三后叙任する。子はなく智仁親王を養子にする。1598年、旧3月、秀吉は北政所の感謝のために醍醐の花見を盛大に催した。旧8月、秀吉は亡くなる。側室・淀殿とともに、その子・秀頼を補佐した。同年に亡くなった実母・朝日の菩提寺・康徳寺を建立した。1599年、大坂城西の丸を退去し、京都新城(現在の仙洞御所)へ移り、豊国社、方広寺など秀吉ゆかりの社寺の運営・供養などを行う。京都新城の破却後は、三本木(京都御苑内白雲神社東裏)に隠棲する。1600年、関ヶ原の戦いで、兄弟も東西に分かれての戦いになる。1603年、落飾し、高台寺化粧御殿に移った。第107代・後陽成天皇より高台院の号を贈られる。1605年、現在の円徳院境内地に移る。1606年、秀吉菩提のために高台寺を建立した。この時、徳川家康の多大の援助があった。徳川と豊臣の対立に際し、調停も試みたが終生沈黙し、中庸の立場を守った。1615年、大坂城落城の際、高台寺より大坂で立ち昇る煙を見ていたという。現在の塔頭・円徳院の住房(北庭)で亡くなり、翌夕、高台寺霊屋内の土饅頭に葬られた。77歳。 弓箴善彊により出家し法名は「快陽杲心(かいようこうしん)」を授かる。 ◆朝日殿 室町時代後期-安土・桃山時代の朝日殿(あさひ-どの、?-1598)。詳細不明。女性。こひ。父・杉原家利。杉原定利に嫁ぐ。木下家定、くま、寧々、ややをもうける。1561年、寧々が秀吉と結婚する。朝日殿は秀吉が気にいらなかった。戒名は康徳寺殿松屋妙貞大姉。 墓は大分・康徳山松屋寺、高台寺(東山区)にもにある。 ◆七曲 室町時代後期-安土・桃山時代の七曲(ななまがり、?-1603)。詳細不明。女性。七曲殿。父・杉原家利。朝日の妹。浅野長勝の室になり、北政所(おね)の養母になる。1561年、北政所と豊臣秀吉の結婚に際して、反対する生母を抑えた。 墓は当初は康徳寺(上京区)、後に高台寺(東山区)にある。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1536/1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の織田信秀足軽・木下弥右衛門。7歳で父を亡くす。1551年、出奔し、今川氏の家臣・松下之綱、織田信長に足軽として仕えた。1561年、織田家の弓衆・浅野長勝養女・おねを娶る。信長に従い、各所で転戦し戦功をあげる。1582年、本能寺の変では、山崎で明智光秀を仇討する。1583年、柴田勝家を賤ヶ岳の戦いで破る。1584年、織田信雄・徳川家康との小牧・長久手の戦いでは敗れた。大坂城を拠点とし、紀州根来・雑賀、四国、九州を制した。1587年、バテレン追放令、北野大茶湯、1590年、小田原の北条氏を破り 天下統一した。関白、太政大臣に進み豊臣の姓を賜った。1591年、関白職を秀次に譲る。1592年-1593年・1597年-1598年、朝鮮を攻めた文禄・慶長の役は敗れた。 1598年、盛大な醍醐の花見の後、伏見城で亡くなった。 1587年、聚楽第、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、京都の都市改造・御土居築造、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。62歳。 ◆木下 家定 室町時代後期-江戸時代前期の武将・木下 家定(きのした-いえさだ、1543-1608) 。男性。孫兵衛。尾張(愛知県)の生まれ。父・杉原定利、豊臣秀吉の正室・おね(北政所、高台院)の実兄。長男の勝俊は歌人・木下長嘯子。初め杉原家を継ぐ。後に名字を木下に改めた。妹・ねねの縁により秀吉に重用され、1587年、播磨、従五位下、肥後守に叙任される。羽柴氏・豊臣姓を授けられた。1595年、加増され、姫姫路城主、大坂城の留守居などに就く。1600年、関ヶ原の戦で高台院を警護し、徳川家康により移封され、1601年、備中足守(あしもり)藩主・木下家第1次初代になる。1604年、二位、法印に叙せられ浄英と号した。1605年、高台寺建立に伴い、境内に居館を建て高台院を守護した。66歳。 墓は建仁寺・常光院(東山区)にある。戒名「常光院前二位茂叔浄英法印」。高台寺(東山区)にもある。 ◆木下 勝俊 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・大名・木下 勝俊(きのした-かつとし、1569-1649)。男性。長嘯子(ちょうしょうし)、名は勝俊、字は大蔵、号は天哉翁など。足守藩2代藩主、歌人。父・木下家定、母・杉原家次の娘とも。叔母(父の妹)に北政所がある。豊臣秀吉に仕え、播磨国龍野城を与えられる。1590年、小田原征伐、1592年、文禄の役に参陣した。のち若狭国後瀬山城を得る。1590年代初め頃より、和歌に目覚める。1600年、関ヶ原の戦いで、東軍に属し鳥居元忠と共に伏見城の守備をする。西軍攻撃の直前に城を退去する。妻・うめ(宝泉院)はそのことにより離縁した。戦後、責を問われて除封になった。1608年、父没後、叔母・北政所らの働きにより所領安堵、ただ、弟を差し置き独占した形になり幕府の命に反したとして所領を失う。 高台寺の南隣りに結んだ「挙白堂」に隠棲し、長嘯子と号した。1640年頃まで和歌を詠む。晩年は大原野の勝持寺畔に移る。81歳。 墓は高台寺(東山区)にある。 ◆三江 紹益 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・三江 紹益(さんこう-じょうえき、 1572?-1650)。男性。道号は友林、友竹。京都の生まれ。徳川家康に信任され、経書を講じた。1598年/1608年、慈芳院、1604年、常光院の開山になる。1606年、建仁寺に入山し、建仁寺295世になる。1608年/1614年、久昌院、1615年、月真院、春光院、1616年、岡林院などを中興開山した。1624年、高台寺の中興開山になる。1632年、円徳院を開く。78歳?。 北政所が帰依した。木下家定(北政所の兄)と親交があり、その子は紹益の弟子・紹叔になる。 ◆周南 紹叔 安土桃山時代-江戸時代の臨済宗の僧・周南 紹叔(しゅうなん-しょうしゅく、?-1633)。詳細不明。男性。字は周南、諱は紹叔/紹淑。僧階は西堂で、紹叔西堂、叔西堂とも呼ばれた。備中足守藩主・木下家定の7/8男。浅野氏の猶子になる。出家し、建仁寺295世・三江紹益の弟子になった。1626年、徳川家光より、景徳寺の住持を命じられた。1630年、紹益は寺務を紹叔に譲り、紹叔が高台寺2世になる。父・家定が創建した菩提寺の建仁寺・常光院の住持に入る。後、紹益に追われ、備中・法明寺で没した。法名は「周南叔西堂和尚大禅師」。 臨済宗建仁寺派の僧。北政所は、高台寺を曹洞宗から臨済宗への転派を望んだ。紹叔に高台寺を継がせるためだったという。 墓は法明寺(岡山市)にある。 ◆亀井 政矩 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・亀井 政矩(かめい-まさのり、1590-1619)。男性。通称は新十郎。父・亀井茲矩(これのり)の長男。徳川家康・秀忠に仕えた。1612年、父の跡を継ぎ因幡(鳥取県)鹿野藩主になる。1614年、大坂冬の陣、1615年、夏の陣に従軍した。石見(島根県)津和野藩主・坂崎直盛は大坂城からの千姫救出後、家康が約束を反故にした件で、結果、柳生宗矩により自害・坂崎家断絶に追い込まれた。この事件に絡み政矩は、1617年、津和野に移封になり藩主・亀井家初代になった。宗矩の立ち合いで三本松城に入城した。1628年、広島藩主・福島正則の無断広島城改修の件で、政矩は城接収役に任じられた。病を押して出立し、途中で帰国し京都で療養した。伏見で落馬し病没した。30歳。 墓は高台寺(東山区)にある。菩提所は高台寺・月真院(東山区)にある。法名は「悟浄叟頓大居士」。 ◆狩野 光信 室町時代後期-江戸時代前期の狩野派の絵師・狩野 光信(かのう-みつのぶ、1565/1561-1608)。男性。幼名は四郎次郎、源四郎、右京進。父・狩野永徳の長男。織田信長に仕え、父・永徳とともに安土城の障壁画を描く。豊臣秀吉にも仕えた。1590年、狩野派の指導者になる。肥前国名護屋城、伏見城などの障壁画を作成する。大和絵の手法を取り入れ、優美繊細な画風を確立し、花鳥画に優れた。長谷川派との親和を図り、風俗画にも取り組んだ。遺作は少ない。44/48歳。 ◆渡辺 了慶 江戸時代前期の画家・渡辺 了慶(わたなべ-りょうけい、?-1645)。男性。氏は渡辺、後に狩野姓を許された。狩野了慶。出羽国(山形県・秋田県)の生まれ。狩野派の狩野光信門人であり、高弟の一人とされる。1606年/1605年、光信、興以と高台寺の障壁画を制作した。妙心寺・退蔵院、東福寺・普門院なども描いたとされる。1612年以後、西本願寺復興に際して対面所、白書院に描いたという。晩年は、平戸松浦藩の御用絵師になったという。 墓は江戸・種徳寺にある。 ◆道元 鎌倉時代前期-中期の曹洞宗開祖・道元(どうげん、1200-1253)。男性。勅諡号は仏性伝東国師・承陽大師、合は希玄。父・内大臣源(土御門)通親、母・太政大臣・藤原(松殿)基房(もとふさ)の三女・伊子(いし)の間に生まれた。誕生地は、宇治木幡の松殿家山荘という。その後、久我の地に引き取られたとみられる。1203年、父を亡くす。1207年、母を亡くす。1208年、叔父・師家は、松殿家の養子に迎え入れようとするがそれを断る。1212年、母の弟・比叡山延暦寺の良観法印の庵に入り、横川般若谷、千光谷に住した。1213年、座主・公円のもとで菩薩戒を受ける。1214年、比叡山を下り、園城寺の母方縁者・公胤(こういん、47世長吏)の門を敲く。公胤の勧めにより1217年、臨済宗の建仁寺に移り栄西、その高弟・明全に学ぶ。1223年、師・明全と共に宋に渡る。天童山・景徳寺で無際了派に学ぶ。杭州、台州を遍歴。1225年、明全が亡くなる。曹洞宗・長翁如浄に師事し曹洞禅を学んだ。1227年、如浄の法統を得て帰国、1228年、建仁寺に入る。建仁寺で日本初の坐禅儀『普勧坐禅儀』を書く。禅は釈迦の正法としたため、比叡山衆徒による迫害を受け、1230年、深草・安養院に閑居する。1233年、深草・極楽寺に修行道場の観音導利院(後の興聖宝林禅寺)を建立する。天台宗の圧力はやまず、1243年、越前に逃れ、1244年、大仏寺(後の永平寺)を開いた。1247年、鎌倉幕府執権・北条時頼に請われ下向、1252年、病になり、翌年、京都の俗弟子・覚念の邸で亡くなったという。54歳。 道元は、無限の修行を成仏の本質とする「修証一如」、坐禅に打ち込むことこそが最高の修行とする「只管打坐」(しかんたざ)などを唱えた。6篇の禅院での修道規則「永平清規」も定めた。仏法の正門は座禅にあるとした『正法眼蔵』95巻(1230-1252)を著した。 高台寺境内北に道元荼毘の地(東山区)がある。 ◆梅辻 春樵 江戸時代中期-後期の儒者・梅辻 春樵(うめつじ-しゅんしょう、1776-1857)。男性。名は希声、字は延調、子琴、通称は勘解由(かげゆ)、別姓は琴、別号は愷軒、無絃。皆川淇園(きえん)、村瀬栲亭(こうてい)に学ぶ。近江坂本・日吉神社の神職だった。1807年、職を弟・希烈(まれつら)にゆずり、京都で塾を開いた。著『春樵隠士家稿』など。82歳。 詩人として知られた。墓は高台寺(東山区)にある。 ◆江馬 榴園 江戸時代後期-近代の医師・江馬 榴園(えま-りゅうえん、1804-1890)。男性。美濃(岐阜県)の生まれ。本姓は飯尾、名は修、字は士得、通称は権之助。江馬蘭斎に学び、江馬姓をゆるされる。1845年、仁和寺宮侍医になった。1849年、京都に小石中蔵らと種痘所有信堂をつくる。のち京都府医務取締になった。訳書『窒速篤内科書』など。87歳。 墓は高台寺(東山区)にある。 ◆頼 支峰 江戸時代後期-近代の儒者・頼 支峰(らい-しほう、1823-1889)。男性。名は復、字は士剛、通称は復二郎、又次郎。京都の生まれ。父・頼山陽の次男。頼三樹三郎の兄。家学を継ぎ、後藤松陰、牧百峯らに学ぶ。1868年、東京遷都に際し天皇に随行した。昌平学校教授、大学少博士になる。晩年、父の書『日本外史』の標注本を作った。著『神皇紀略』など。67歳。 墓は高台寺(東山区)にある。 ◆北山 安夫 現代の造園家・作庭家・北山 安夫(きたやま-やすお、1949-)。男性。京都市の生まれ。1971年、京都産業大学経済学部を卒業し、京都小宮山庭園創作所に入る。小宮山博康に師事し、石組に秀でた。1975年、26歳で独立し、北山造園(京都市北区)を設立した。 京都では高台寺塔頭の園徳院(1978)、高台寺(1988-)、大徳寺塔頭の龍光院、建仁寺などの修復・監修し、京都平安遷都1200年記念事業の梅小路公園「十彩回廊粋」の作庭(1994)、ほか、愛知万博「愛・地球博」長久手会場の日本庭園石組み(2005)、イタリア・フィレンツェ、南アフリカ・ヨハネスバーグなどでも日本庭園を手掛けた。 ◆小川 浩平 現代の科学者・小川浩平(おがわ-こうへい、1982-)。男性。愛知県の生まれ。2008年-2012年、国際電気通信基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所 研修研究員、2010年、公立はこだて未来大学大学院博士後期課程(システム情報科学)修了。2013年-2017年、大阪大学 コミュニケーションデザイン・センター 助教、大阪大学 基礎工学研究科 助教、2017年-2019年、大阪大学大学院基礎工学研究科講師。 2019年、名古屋大学 大学院工学研究科 准教授。 ◆仏像・木像 ◈方丈に、本尊「釈迦如来坐像(宝冠釈迦)」を安置する。安土・桃山時代、16世紀(1501-1600)後半の作という。宝冠、禅定印、結跏趺坐、木造、漆箔。 豊国大明神と書かれた秀吉と、高台寺の位牌がある。 ◈「随求菩薩(ずいぐぼさつ)」(5.2cm)は、秀吉念持仏だった。霊屋の黒漆の須弥壇上の、中央の三重の厨子内に安置されている。右に「吉祥天」(4.3cm)、左に「毘沙門天」(4.8cm)の脇侍がある。いずれも、鮮やかな截金文様が施され、極彩色の蓮弁、邪鬼の台座に載る。木造、堅木、一木造、素地仕上げ。 周囲を木造素地の「四天王」(12.8cm、13cm)が守護している。 ◈霊屋の須弥檀の右に、衣冠束帯姿の「豊臣秀吉坐像」(67.2cm)が安置されている。右手に笏を立てる。安土・桃山時代、1598年頃の作という。現代、2014年に往時の彩色に修復された。木造、彩色。 左に「高台院坐像」(59cm)を安置する。高台院は白い護巾を頭に被る尼僧姿であり、胡跪坐で右膝を立て、右手を載せる。木造、彩色。高台院の遺骸はこの坐像下6mに土葬されている。狩野永徳、興以、土佐光信筆の絵が描かれ、一時秀吉の養子になった八條宮智仁親王の書がある。現代、2014年に往時の彩色に修復された。木造、彩色。 なお、須弥壇、厨子扉、手すり、柱、長押の随所に、黒地に金の花筏の文様、柱や長押に楽器(笛、琵琶、箏、太鼓)、天女の蒔絵(高台寺絵巻)による「楽器尽くし」が描かれている。秀吉像安置の厨子扉表に薄、桐紋、裏に菊、紅葉、桐紋、北の政所厨子扉表裏に、松に篠竹が金蒔絵、梨地を交えて描かれている。 ◈開山堂はかつて持仏堂と呼ばれた。北政所の養父母、「浅野長勝」、「七曲(ななまがり)」を安置する。中興の祖「三江紹益坐像」(113cm)、おねの兄「木下家定・雲照院夫婦木像」、普請掛の「堀監物直政木像」が祀られている。木造、彩色。 ◈教化ホールに現代の仏様「アンドロイド観音マインダー」が安置されている。一般公開(2019年3月8日-5月6日)された。現代、2017年9月より、高台寺、制作委員会、大阪大学の小川浩平講師らの協力を得て製作していた。 像は、マインダーの顔、上半身、手の部分にシリコンが使用され、これ以外の胴体の大半は機械部分が剥き出しになっている。これは、人の想像力を呼び起こすためという。表情、上半身、手は作動する。表情は穏やかで、口元に微笑を浮かべるアルカイック・スマイル(口もとに微笑を浮かべたような表情)をたたえている。左目にはカメラを内蔵し、時折瞬きもし、合成音声で語る。 仏像が作られ2000年を経て、初めて人に動き語り、法話を説く仏様が登場したとしている。コンピュータで観音・映像(プロジェクションマッピング)を制御している。釈迦が仏弟子の舎利弗に語った『摩訶般若波羅蜜多心経(『般若心経』)』は、262文字で書かれ仏の教えの真髄を説く。この『般若心経』をマインダーが、背後に投影されたプロジェクションマッピングに登場する人物の質問に答える形で解説する。25分間、日本語で話し、英語・中国語(字幕)で対応する。 本体はアルミニウム・ほか、頭部・両手部はシリコン(エーラボオリジナル)、駆動系は空気圧駆動。マインダーの高さ1.95m(台座含む)、幅0.9m、奥行0.9㎝、重量60㎏。設置環境:教化ホール床面積85㎡、使用機材:プロジェクター:単焦点4500lm(ルーメン)2台(天井)、プロジェクター:単焦点 3300lm 8台(四方壁面)、再生環境:映像素材サイズ:4Kマルチディスプレイ、音響効果:5ch出力(天井4ch 観音1ch)。 ◆建築 高台寺の創建に際して、徳川家康が援助し、普請奉行に京都所司代・板倉勝重、普請奉行に堀監物直政、造営御用掛に酒井忠世、土井利勝が任じられた。加藤清正、福島正則、浅野長政らも関わった。 創建時、伏見城の建物が移築されている。その後の火災により焼失した。創建時の建物としては、現在、表門(重文)、開山堂 (重文)、霊屋(おたまや)、観月台(重文)、茶室の傘亭(重文)、時雨亭(重文)が残されている。かつて、堂宇、茶亭を除いて、伽藍の間は建物か回廊で繋がれていた。 ◈「表門(総門、山門)」(重文)は、安土・桃山時代に建立された。伏見城の遺構という。加藤清正が建てたという。黒門で蟇股に動植物の透彫り、冠木に金色金具、薬医門の代表例になる。三間一戸(10m×4m)、切妻造、本瓦葺。 ◈「勅使門」は、近代、1912年に再建された。 ◈「観月台」(重文)は、安土・桃山時代に建立された。伏見城の遺構であり、秀吉遺愛という。楼船廊の中ほどにある。1間四方、一重、三方唐破風造、檜皮葺。 ◈「臥龍廊(がりょうろう)」は、開山堂と霊屋の間を繋いでいる。全長60m。 ◈「開山堂」は、かつて持仏堂と呼ばれた。おねの養父母・浅野長勝( ?-1568/1575)、七曲(?-1603)の持仏堂になる。江戸時代前期、1605年以降、開山堂になる。天井は、秀吉が瀬戸内で実際に使用したという御座船の天井を再利用している。また、北政所が使っていた御所車の遺材を再利用したという。天井には、狩野山楽(1559-1635)筆伝の「龍図」が描かれている。格天井で漆黒に黄金が配されている。折上小組格天井は彩色天井、床は総瓦敷、禅宗様、5間3間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「霊屋(たまや)」は、江戸時代前期、1605年に建立された。阿弥陀ヶ峰の秀吉を祀る豊国廟の方角に向けて建てられ、廟堂と類似していたという。伏見城の遺構であり、「湖月堂」と呼ばれた。霊屋内左手の、北政所像が安置されている厨子須弥檀下に北政所の墓所がある。内陣に、黒漆地の須弥壇など金蒔絵(高台寺蒔絵)が施されている。総黒漆塗りに、金箔の秋草文様などの豪華な装飾がある。4間3間、一重、宝形造、檜皮葺、正面は唐破風向拝。 ◈「大方丈」、「小方丈」も、伏見城の遺構で、大方丈では秀吉が朝鮮を攻めた文禄の役(1592-1593・1597-1598)の際、諸大名を集めて祝宴を開いた。内部は狩野永徳、土佐光信らの襖絵で豪華に彩られていた。だが、度重なる火災で焼失している。 近代、1912年に再建された方丈には、本尊・「釈迦如来坐像(宝冠釈迦)」を安置し、豊国大明神と書かれた秀吉と、高台寺の位牌がある。 ◈「庫裏」は、近代、1912年に再建された。切妻造、本瓦葺。 ◆茶室 北政所は秀吉と同じく茶の湯を好み、高台寺にも茶坊主が仕えていたという。 茶室は、伏見城から移築されたとされる安土・桃山時代の「傘亭(からかさてい/かさてい)」「時雨亭(しぐれてい)」(重文)がある。二席は伏見城でそれぞれ「草堂」、「高堂(学問所)」と呼ばれていたという。また、両亭を総称して「安閑窟(あんかんくつ)」と呼んだともいう。江戸時代、1754年以降に「傘亭」、江戸時代末に「時雨亭」と呼んだともいう。以前より二亭は一体として用いられていたとも、別の茶室として建てられたともいう。両亭の間に重門があり、分けられていたという。現在は、小堀遠州作とされる高土間廊下(吹き放し土間、土廊)により結ばれている。茶室は、利休好みともいわれている。ただ、年代的に異説もある。茶室が伏見城より移されたとする点についても異説ある。 ◈「傘亭」は正式には安閑窟という。改変が繰り返されている。利休好みともいう。安土・桃山時代の茶屋遺構としては貴重とされている。 西入口は、土間と踏み上がりの縁(踏込入口、1畳)がある。戸は、小竹詰打揚戸を室内側へ水平に吊り上げる揚戸になる。下戸は南へ半分引く。かつては池に面していたという。舟で出入りするための跳ね上がり式の戸、舟入口になる。踏込半坪に切石、敷瓦、長石2本を踏石とし、左の上段(1畳)に上る。土間廊下側からの入口(躙口)は板戸の片引になる。 天井は、丸太と細い竹で天井中央より放射状(扇垂木)に組まれている。束の先、天井下に四角い板があり、ここで垂木を受ける。木舞は細い竹による。室内から見上げると、化粧屋根裏の竹垂木が唐傘の骨組みに見えることから傘亭と呼ばれた。天井下に「安閑窟」の扁額が掛かる。内部の柱は皮付丸太になる。窓は上段に横竹一本の開放の窓、ほかは中連子窓がある。内部は8畳大、上段、板敷きの勝手、下屋(水屋、1間四方)の板間に長炉、竈、地袋がしつらえられ、天井は竿縁登り天井、窓は粉板の片引戸、引違戸。2間四方、単層、宝形造、茅葺。 ◈「時雨亭」は、伏見城にあった時、秀吉が時雨のように不意に訪れていたことから名付けられたという。「傘亭」の対として「時雨」と名付けられたともいう。遠州の建てた二階建ての成趣庵(せいじゅあん)を移築したともいう。二階建ての茶室は珍しいという。近代、1934年の室戸台風で倒壊し、その後に再建された。 一階には4本の控柱、土間には竈があり、板間(3畳)もある。待合、台所になる。北に階段があり、階上は板張で、西寄り上段(1坪半)と下段からなる。上段の三方(南、西、北)は掛け戸により突き上げで開く。伏見城ではこの階上から景色を眺望していたという。南西側に眺望が開けており、おねは、この二階から大坂城落城の様を見ていたという。 仕切り壁上に桜皮付高欄付。下段に床の間の床柱は杉丸太、中柱は竹、袖壁は小竹の詰打、台目、炉、釣り棚、向う板、床框は沢栗色付になる。竈があり、茶立所にする。これは、古式の竃土構の形式になる。天井は化粧屋根裏(赤松皮付梁、曲木の束、垂木は竹と皮付丸太を組み、竹の小舞に萩の小枝)、壁は塗り廻し、下地窓の円窓が開く。長方形の間口2間半、1間半矩形。4間2間、一重、二階建、入母屋造、茅葺。 ◈「高土間廊下」は、二つの茶室を繋ぐ。小堀遠州作ともいう。柱(南端と中央に控柱)、梁、桁、垂木は皮付丸太に杉皮を竹で押さえた。土間は縁石、敷瓦、飛石が打たれ、小堀遠州風の延段になっている。吹き放し、南東に手洗がある。 ◈「遺芳庵(いほうあん、吉野席、吉野庵)」は、江戸時代初期に建てられた。詳細は不明。名席として知られている。豪商・灰屋紹益(はいや-じょうえき)が、亡き妻・2代目・吉野太夫を偲んで建てたという。近代、1908年に邸宅跡(小川通武者小路上ル)より塔頭・岡林院に移された。近年、高台寺境内の現在地に再度移された。 庭より石橋を渡り躙口より入る。一畳台目向板入向切逆勝手であり、右に道庫、西に丸窓「吉野窓」(竹格子を藤蔓でかき、引きあまりの引き分け障子)が開く。天井は竹簀張り、樫皮付丸太の廻縁、梁で受ける。茶道口に杉の開戸、勝手(2畳)に水屋流し、物入。宝形造、庇が付き、茅切妻、葺方形屋根。隣の鬼瓦席とは、露地で繋がる。 ◈「鬼瓦席(おにがわらのせき)」は、江戸時代に建てられた。近代、1908年に邸宅跡(小川通武者小路上ル)より現在地に移された。近代、大正期(1912-1926)か、明治期(1926-1989)に、旧灰屋紹益邸より移築されたともいう。詳細は不明。 紹益好みとされる。妻に扁額の代わりに鬼瓦が掛けられ、「鬼瓦席」と呼ばれている。四畳半の席であり、南に庭に面して躙口(上に下地窓)、貴人口(1間、3枚の腰障子)が並ぶ。その左(床の間横)に付書院(半間)がある。天井は客畳3畳の上が杉丸太竿縁の平天井、西の半間通りが一段低く竹竿縁の蒲天井になる。水屋、準備室、台所、控室、広間(8畳)がある。東、西に土庇を廻す。平瓦葺、切妻屋根、軒先杉皮。 ◈茶室「雲居庵」、庭の竹風亭は、近年、庭匠・北山安夫により改修という。 ◆文化財 ◈安土・桃山時代、1590年の北政所宛ての「豊臣秀吉仮名消息」(重文)は小田原攻めの件、淀殿を呼び寄せる件に触れている。安土・桃山時代、1593年のおね宛て名護屋よりの「豊臣秀吉仮名消息」は、淀殿の男児出生について触れ、名を「拾」と付けている。ほかに「高台院仮名消息 高台寺良芸和尚宛」(重文の附)、「高台院仮名消息 伝八条宮智仁親王宛」などがある。 ◈「後陽成天皇宸翰 豊国大明神」、弓箴善疆の安土・桃山時代、1603年の「血脈・安名・嗣書」、三江紹益の安土・桃山時代、1603年「遺偈」。 ◈秀吉が用いたという南蛮渡来の陣羽織「鳥獣紋様、綴織、陣羽織」は、ペルシャ絨毯を仕立て直している。スリッパ「緋、羅紗、履」は羅紗地に金糸の刺繍により鎖紋様、幾何学紋様などが入る。ほかに杖、刀架け、椅子、書棚、歌書箪笥、手文庫、薬箱、爪切り箱、手拭掛け、食膳、香味入れ、洗顔桶があり、螺鈿、蒔絵が施されている。いずれも、安土・桃山時代、1599年に北政所により大坂城より持ち出されている。 ◈秀吉所用という「唐木杖」「緋羅紗履」、豊臣秀吉所用ともいわれる「鳥獣文様綴陣羽織」(重文)。 ◈13世紀(1201-1300)初頭の南宋時代の絹本著色「十六羅漢図」(重文)。江戸時代の妙心寺・南化玄興の賛が入る絹本著色「豊臣秀吉像」(重文)、江戸時代の絹本著色「高台院像」(重文の附)、江戸時代の宇喜多一蕙筆、絹本著色「木下長嘯子像」、安土・桃山時代、1603年の弓箴善疆賛の絹本著色「小早川秀秋像」(重文の附)、江戸時代前期、1699年雲叟元云の賛「三江紹益像」。室町時代の絹本著色「網敷天神像」。 ◈「亀甲花菱文様繍箔打掛」(重文)は、安土・桃山時代作、高台院の打掛といわれる。摺箔の技法により、銀箔があしらわれている。 ◈「刺繍聖母子像花鳥文様壁掛」(重文)。 ◈打敷(うちしき)は仏具の一種であり、高僧が座る際に敷き、仏具の下にも敷く。高台寺には、安土・桃山時代に制作された打敷12枚(府有形文化財)があり、多くは高台院(おね)か、豊臣家の身分の高い女性の着物(小袖)を仕立て直しているとみられている。小袖は身代わりとされており、仏のすぐ傍で使用する打敷として奉納された。 ⋄「小袖裂打敷」(重文)、高台寺伝来。 ⋄「撫子唐草に窠文様金欄打敷(うちしき)」(府有形文化財)は、16世紀(1501-1600)末-17世紀(1601-1700)の中国製で朱色と金色が使われている。裏に墨書「高台院殿御寄付と申也」があり、高台院(おね)の着物(小袖)を仕立て直して作られたとみられる。 ⋄「桜樹文様刺繍段替り打敷」(府有形文化財)には、安土・桃山時代、「慶長7年(1602年)」の年号と「月峯清玉(げっぽう-せいぎょく)」という女性法名が記されていた。おねに近い人物の着物(小袖)を仕立て直したと考えられている。 ⋄ほかに「山道に無菊桐紋と枝垂桜模様段替り唐織打敷」(府有形文化財)(縦175.8㎝、横177.5㎝)、「襷に桐雪持柳と楓筏文様唐織打敷」(府有形文化財)(縦157.3㎝、横155㎝)などがある。 ◈霊屋内陣の須弥壇秀吉厨子扉をはじめ、幸阿弥家により制作されたという秋草文様(菊、萩、薄)を多用した高台寺蒔絵がある。安土・桃山時代、16世紀作になる。 高台院遺愛の10段の引き出しが付いた「秋草蒔絵歌書箪笥」(重文)は、金の平蒔絵、絵梨地の技法を用いている。「竹秋草蒔絵文庫」(重文)は、松皮菱文で対角線に区切り、黒漆地と梨地に分けた片身寄り意匠が施されている。「菊桐蒔絵提灯」(重文)、秀吉遺愛の「西王母蒔絵交椅」(重文)、「獏蒔絵枕」(重文)、「桐蒔絵棚」(重文)「芦辺桐蒔絵懸盤・飯器・椀」(重文)などがある。 ◈霊屋の内陣に安土・桃山時代の狩野光信(1565/1561-1608)筆、紙本金地著色「浜松図」、外陣の「花鳥図」は、狩野永徳(1543-1590)、狩野興以(?-1636)筆による。安土・桃山時代の「三十六歌仙図扁額」(重文)は土佐光信(1434?-1525)筆。安土・桃山時代-江戸時代の紙本著色「梅に草花図屏風」は狩野元信(1476?-1559)筆、また了以、了慶ともいう。 ◈書は八條宮智仁親王(後陽成天皇弟)など。 ◈開山堂内部天井に狩野山楽(1559-1635)筆という「龍図」、天井に木造彩色の「迦陵頻迦図」、金地著色で御所車の天井を利用した「四季草花図」がある。 ◈「秀吉戦支度図」「ねね秋草抛入(なげいれ)花図」は、現代の日本画家・諌山宝樹(いさやま-たまじゅ)作による。現代、2024年に奉納された。 ◆障壁画 奉納障壁画として山岸泉琳・画「春景ー枝垂れ桜」、武市斉孝・画「観月の心ー桜に願いをこめて」、八十山和代・画「竹龍」などがある。 ◆梵鐘 鐘楼 の「銅鐘」(重文) は、木下家定が江戸時代前期、1606年に三条釜座の藤原対馬守国久に鋳造させた。撰文は弓箴善疆による。 274.6[120.2]Hzあり雅楽の「上無調(かみむ-ちょう)」になる。高さ205cm、口径115cm。 ◆高台寺蒔絵 安土・桃山時代に流行した高台寺蒔絵は、高台寺の霊屋内部の蒔絵、蒔絵調度類に因む。寺所蔵の17種の蒔絵調度類が重要文化財に指定されている。 安土・桃山時代、1596年、幸阿弥(こうあみ)一門の作により制作された。この時、町蒔絵師が加わったともいう。須弥檀階段、上床板には「花筏(はないかだ)文」が用いられた。黒地に金で水に流れ浮かぶ桜の花弁、筏、水紋を表した。須弥檀勾欄、柱、長押などの文様は、「楽器尽くし」と呼ばれる。笙、篳篥、琵琶、堅笛、腰鼓、領巾、瑞雲などが描かれている。豊臣秀吉木像を納めた黒漆厨子扉裏には、薄に桐紋、菊、楓に桐紋が施されている。北政所木像を納めた厨子扉裏には、松、竹などが描かれている。 高台寺蒔絵の意匠は和風であり、絢爛を特徴にしている。効果的で簡単なため、短期間内に集団工房の手により制作されたとみられている。漆で金属粉を付着させる。平蒔の蒔放しの技法では、繊細さと粗さが共存し、色調を三種にするとともに、一部には加工の省略も行われている。金粉には「ずみ」も用いられている。 技法の「蒔放し」は、黒漆塗りの表面に文様、図柄などを描き金粉を蒔く。「絵梨地(えなしじ)」は、半透明の漆塗膜ごしに金の文様を見せる。「針描き」は、蒔絵が乾く前に針で表面に文様などを描き出す。ほかに「付描」、「描割」などがある。 蒔絵はスペイン、ポルトガルにも輸出され「南蛮漆器」と呼ばれ、キリスト教祭礼具や西洋式家具にも用いられた。 ◆庭園 ◈池泉廻遊式庭園(1万㎡)は、小堀遠州(1579-1647)の作庭ともいわれ、国の史跡・名勝に指定されている。東山を借景にし、山麓の地形も取り入れた。石、樹木なども伏見城から移されたという。 西庭は、開山堂の西にある。現代の庭師・北山安夫(1950-)が、現代、1988年以来、庭の修復を手がけた。2つの池、偃月(えんげつ)池と臥龍(がりょう)池があり、菊澗(きくたに)から水を引き入れている。2つの屋根付の渡廊、楼船廊、龍の背に似たという臥龍廊がある。偃月池には、秀吉遺愛の観月台を配し、北の中島を亀島、南西岸の出島を鶴首、立石による鶴島を造り、桃山時代の蓬莱山水の庭園になっている。 東庭は、開山堂の東にある。室町時代、細川満元が岩栖院の池泉跡という。南北の池に石組はない。東北隅に枯滝組がある。かつて、菊澗より水が引かれていた。 ◈方丈前庭は、枯山水式の「波心庭」と呼ばれている。唐門を南にして、主に白砂、砂紋、二つの立砂の構成による。西の州浜に枝垂桜などが植えられている。 ◈ほかに、客間の庭園は11石による石組の庭、湖月庵前庭、枯山水式の遺芳庵前庭、雲居庵前庭「竹風庭」などがある。 ◆天満宮 高台寺天満宮は、高台天神を祀る。北政所(おね、1549-1624)の夢枕に立った菅原道真(845-903)自筆という天神像になる。 江戸時代前期、1606年、おねは、寺の創建時に崇拝していた綱敷天満宮の祭神・菅原道真を勧請し、高台寺の鎮守社にした。創建当初は兄・足守藩主・木下家定(1543-1608)が社殿を造営寄進し、寺内上壇の地に建立されていた。 その後、現在地の下壇の地に移し、「下河原の高台天神」と親しまれた。近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、規模を縮小され上段の旧地に遷された。現代、2006年の高台寺開創四百年に際し、再び現在地に戻される。 学問、開運・出世・健康長寿・災難厄除などの信仰がある。 ◆塔頭 塔頭は、江戸時代には9カ寺あった。現在は、円徳院、岡林院、月真院、春光院がある。 ◆北政所・高台寺 安土・桃山時代、1598年旧8月11日に北政所(おね、1549-1624)の母・朝日(?-1598)が亡くなった。同年旧8月18日に続いて夫・豊臣秀吉(1537-1598)も亡くなり、豊国神社に葬られる。1599年旧9月26日に北政所は京都に移っている。1603年旧4月18日には北政所の養母・七曲(?-1630)も亡くなる。寺町の康徳寺は、朝日と七曲の菩提所になった。北政所は、一族と自らの菩提所の創建について、康徳寺は手狭なため移転を考えていた。 北政所は、弓箴善彊(きゅうしん-ぜんきょう、?-1614)の許で出家得度し、「快陽心」の法名を授かる。ともに高台院の院号を選び、第107代・後陽成天皇(1571-1617)に勅許を受け、1606年に高台寺を創建した。高台院は高台寺内に移り、康徳寺を塔頭・玉雲院(ぎょくうん-いん)とした。北政所の住坊は道元の荼毘所近くにあり「永興院(ようこう-いん)」と名付けられた。鎌倉時代中期、1254年に詮慧(せんね、?-?)が開いた永興庵に因んでいた。 1622年に北政所は兄・木下家定(1543-1608)の子・周南紹叔(しゅうなん-しょうしゅく、?-1633)に高台寺を継承させようとする。僧禄師へ曹洞宗から臨済宗への転派届を提出した。僧禄師は、意に反して南禅寺傘下を決定したため、1624年旧8月に北政所は徳川秀忠(1579-1632)に直訴し、建仁寺傘下への転派が決定した。1624年に三江紹益(さんこう-じょうえき、 1572?-1650)が高台寺に招かれ中興開山になる。旧9月6日に北政所は亡くなる。 高台院の没後、1630年に、紹叔は高台寺2世に就く。1633年には、紹叔は三江に高台寺を追われ備中で没した。高台寺の一族の持仏堂は、後に三江の墓所・開山堂に名を替えた。霊屋周辺にあった一族の墓も下段に移され、塔頭・玉雲院も消滅した。 ◆木下家 開山堂には、北政所(おね、1549-1624)の兄・木下家定(1543-1608)夫婦木像が祀られている。1600年の関ヶ原の戦いの前後に、木下家では兄弟を分けた争いが生じた。 家定の長男・勝俊(1569-1649)は、東軍に属し、家康により伏見城の留守を命じられた。2男・利房(1573-1637)、4男・俊定(?-1602)、5男・小早川秀秋(1577-1602)は、敵方の西軍に与した。戦いの前哨戦になる、安土・桃山時代、1600年の伏見城攻めでは、秀秋は副将になる。勝俊は、城を放棄し、おねの高台寺に身を寄せた。このため、伏見城は落城し、城を死守した鳥井元忠(1539-1600)以下1800人は火中に自決、凄惨な最期を遂げた。 勝俊は、兄弟間の争いに嫌気が差したともいう。勝俊の行為は卑怯者として家康を怒らせた。所領地の若狭小浜は没収になり、おねの嘆願により命だけは救われた。その後、勝俊は、号を長嘯子とし、歌人として東山に隠棲した。 秀秋はその後、東軍に寝返ったため、関ヶ原の戦いは東軍が勝利している。秀秋は、戦の2年後、わずか21歳の若さで亡くなる。 木下家定の7男は三江紹益のもとで出家した周南紹叔(しゅうなん-しょうしゅく、?-1633)になる。おねの甥にあたる。紹益を開山に迎え、高台寺が臨済宗建仁寺派に改宗したのは、紹叔を高台寺の住職にするためだったという。 ◆雲居寺 現在の高台寺境内には、かつて雲居寺(うんご-じ、雲狐寺)が存在した。奈良時代、弘仁年間(810-824)、菅原道真(845-903)が第50代・桓武天皇(737-806)のために創建したという。この地には八坂寺があり、その別院のように見られ、八坂東院とも呼ばれていた。 平安時代後期、1124年、山内に勝応弥陀院が創建され、瞻西(せんせい)上人(?-1127)により8丈(12m)、坐高4丈の金色大仏、阿弥陀如来が造られ安置された。寺は、室町時代中期、1436年に焼失する。1439年/1440年に再興された。大仏も再造されるが、足利義政(1435-1490)の命により不相応として焼失した。寺は、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により再び焼失し、その後は再興されなかった。 雲居寺は、謡曲「自然居士(じねんこじ)」の舞台になっている。 ◆善勝寺・金仙院 鎌倉時代前期、1191年頃、建礼門院(平徳子、1155/1157-1213)は、大原・寂光院より岡崎・善勝寺に移ったという。この善勝寺は、藤原顕季(1055-1123)を家祖とする四条家の菩提寺になる。鎌倉時代前期、1219年の大火により類焼している。 建礼門院は現在の高台寺にあった雲居寺(うんご-じ)の北、鷲尾の別業である金仙院(こんせん-いん)に移った。建礼門院は、鎌倉時代前期、1213年に亡くなり、四条家の墓に葬られた。陵は、現在の高台寺境内、傘亭、時雨亭付近にあったという。 金仙院は、中納言・藤原家成(1107-1154)が建立した。後に、その子・四条大納言・隆孝(1127-1185)が金仙寺に改める。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により廃寺になる。子孫は地名に因み鷲尾家と名乗った。 ◆岩栖院 岩栖院は、室町時代前期、1426年、細川満元(1378-1426)によりこの地に建立された。高台寺の創建に伴い、康徳寺との寺地交換により寺町に移る。その後、南禅寺塔頭・雲門院に再移転し、同寺塔頭になる。 ◆康徳寺 高台寺は、安土・桃山時代-江戸時代前期、天正-慶長年間(1573-1615)に創建された康徳寺(こうとく-じ)を前身にする。 安土・桃山時代、1598年に、北政所(おね、1549-1624)の生母・朝日(?-1598)が亡くなり、その法号「庚徳院殿松屋妙貞大姉」より菩提寺の康徳寺を創建した。山号は大乗山と称した。曹洞宗の長岩(?-?)を開基とする。その旧境内地は、高徳寺町(上京区寺町鞍馬口下ル)付近という。養母・七曲(ななまがり、?-1603)の菩提も弔う。開山は長巌周養(?-?)、続いて弓箴善彊(?-1614)が住持になった。 豊臣秀吉(1537-1598)の没後、江戸時代前期、1606年に寺を東山に移して法号より高台寺と名付けた。康徳寺は、塔頭になり「玉雲院」に改められた。 ◆高台寺十景 「高台寺十景」としては、境内外に、1.白山嶺(東山の一峰)、2.菊潭水(きくたんすい、霊屋下の滝口水源)、3.岩栖洞(岩栖院旧跡)、4.蟠陀池(山裾の池、臥龍池)、5.湖月堂(観月台?)、6.安閑窟(傘亭)。 祇園円山に関して、7.梖哆墳(はいしふん)、8.双林渓、9.祇園林、10.長楽鐘が挙げられている。 ◆三本木・高徳寺町・高台院町 京都市内には高台寺以外にも、北政所(おね、1549-1624)ゆかりの地が残されている。 ◈安土・桃山時代、1587年に完成した聚楽第には北政所の住居があり、現在、その場所に高台院町(上京区)の地名が残る。 ◈安土・桃山時代、1598年、北政所の生母・朝日(?-1598)が亡くなり、その法号「庚徳院殿松屋妙貞大姉」より菩提寺の康徳寺を創建した。曹洞宗の長岩を開基とした。その旧境内地は高徳寺町(上京区)付近という。 ◈安土・桃山時代、1599年、大坂城より京都に移った際に、三本木に一時期住んだ。現在の白雲神社(上京区、京都御苑内)の東に位置していたという。 ◆幕末 塔頭・春光院(非公開)は、江戸時代後期、1855年-1856年に、清水寺・成就院の住職・月照(1813-1858)が移り住んだ。西郷隆盛、村岡局らと密議を重ねたという。 ◆文学 ◈渡辺淳一『化粧』は、京都の老舗料亭の三姉妹の物語であり、当寺界隈、ねねの道などが描かれている。 ◈大佛次郎『帰郷』には、戦後、海外放浪の末に帰国した守屋恭吾が京都を訪ねる。高台寺、二年坂、三年坂、清水へ向かう道も登場する。 ◆石造物 「自然石板碑」は、茶室「遺芳庵」に至る植え込みの中にある。地蔵菩薩の梵字(カ)を彫る。南北朝時代、1389年の銘がある。緑泥片岩、高さ2.06m。 ◆遺跡・遺構 ◈寺の裏に、5世紀(401-500)以降に造られた首長の墓とみられる高さ3m、一辺40mの「八坂古墳」がある。 ◈小方丈跡地は、大方丈の北側、開山堂と西側の建物と繋いだ楼船橋の北東にあったという。創建時に建てられ、江戸時代後期、1789年に焼失し、その後再建されなかった。 発掘調査により、雨落遺構、礎石、焼土などが見つかっている。遺構は江戸時代前期製の瓦を南北に一列に並べ、西側にまぐろ石(川原石)を敷き詰めていた。この地は、小方丈の東軒下に相当する。 ◆山根子 山根子(やまねこ、山猫)は、下河原(八坂神社南門-庚申堂、鷲尾町、下河原町、月見町、上弁天町)に住んでいた芸妓をいう。東山、円山の山の根(麓)に集まっていたことから呼ばれたという。また、延暦寺の僧が使った「子」(妓の意)、「山の子」より転訛したともいう。 北政所(高台院)とも関わりがあったとの伝承がある。安土・桃山時代、1599年旧9月に北政所は大坂城から京都の三本木に移った。その後、江戸時代前期、1605年旧6月に下河原に移る。徳川家康の後押しを受け、1606年に、北政所は高台寺を建立した。北政所には白拍子の流れを汲む舞芸者らが追従していた。寺にも諸国の舞伎が出入りしたという。北政所は侍女に遊芸を学ばせた。1624年、北政所没後、高台寺の舞芸者は円山の六阿弥、双林寺、正法寺での市井の宴席で舞を披露し、纏頭(てんとう/はな、花代)を得ていた。後に芸妓らにより下河原遊郭も生まれた。 幕末-近代(明治期中期?)以降も存在したという。女伶(まひこ/まいこ)とも呼ばれた。山根子は真葛踊りという総踊りを舞った。これが、近代、1872年の附博覧の際に披露された祇園甲部の都踊りの先駆けになった。 1886年、府令により祇園町は下河原町を合併し、山根子の名も消滅した。 ◆映画など ◈周辺の下河原一帯では現代劇映画「彼岸迄」(監督・小津安二郎、1958年、松竹)の撮影が行われた。 ◈現代劇映画「夜の河」(監督・吉村公三郎、1956年、大映)では、きわ(山本富士子)と武村(上原謙)が界隈を散策する。 ◈写真集『三浦春馬 ふれる』(2015)の撮影が行われた。俳優・歌手・三浦春馬(1990-2020)。 ◆花暦・樹木 シダレザクラ・アセビ・ツツジ・シャクナゲ(6-8月)、サルスベリ・ハギ(9月中旬-下旬)、1000本の楓(11月)。 萩(高台寺萩)は、江戸時代にも知られていた。平安時代、西行が青蓮院慈円に献じた奥州宮城野の萩を移植したという。 コジイがある。 ◆墓 ◈北政所の父・杉原道松、母・吉子(朝日局)。兄・木下家定、甥・木下勝俊(木下長嘯子)など一族の墓がある。 ◈大名・亀井政矩(1590-1619)の墓がある。 ◈歌僧・澄月(1714-1798)、漢学者・竜野草蘆、書家・画家・貫名海屋(1778-1863)、俳人・高桑闌更(1726-1798)、儒者・梅辻春樵(1776-1857)。 ◈江馬家の墓がある。蘭方医・江馬榴園(1804-1890)、医師・文筆家・江馬天江(1825-1901)、医師・教諭・江馬喬松(1858-1924)、風俗史研究家・江馬務(?-1979)。 ◈頼山陽三男・頼支峰(1823-1839)、支峰長男・漢学者・頼庫山の墓がある。 ◆茶会 現在、湖月庵で開かれている「陣中席」(夏の夕涼みの茶会)は、大茶碗の回し飲みで知られている。床の間に秀吉像が置かれ、兜、旗指物、馬印が置かれ、陣幕が張られる。秀吉所用という陣中釜、茶道具で点てられる。これらは、秀吉が戦を前に、武将を鼓舞するために開いたという茶会に由来する。 おねの祥月命日に開かれる「北政所茶会」(10月6日)、「秋の夜の観月茶会」なども催されている。 ◆修行体験 座禅・茶道(10人以上、要予約)。 ◆年間行事 大般若祈祷会(1月1日)、大般若飾り(1月15日まで)、春の夜間特別拝観(3月中旬-5月初旬)、夏の夜間特別拝観(8月1日-18日)、盂蘭盆大施餓鬼会(8月10日)、開山大法会(8月22日)、「北政所茶会」(10月6日)、北政所茶会(北政所の命日に催される。献茶、島原太夫の点前も行われる)(10月6日)、秋の夜間特別拝観(10月下旬-12月初旬)、大般若飾り(12月15日-1月15日)、除夜の鐘(22:00頃より整理券配布、23:45頃に鐘を撞く。)(12月31日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *一部の建物内は撮影禁止。 *参考文献・資料 『旧版 古寺巡礼 京都 37』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京の古寺から 5 高台寺』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都古社寺辞典』、『京都大事典』、『寺社505を歩く 上』、『拝観の手引』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『新選組と幕末の京都』、『朝鮮通信使と京都』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『京都美術の 新・古・今』、『秀吉の京をゆく』、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、『日本の名僧』、『京都で建築に出会う』、『京の茶室 東山編』、『建仁寺』、『平安京散策』、『平安の都』、『増補版 京の医史跡探訪』、『増補 平安京 音の宇宙』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都絵になる風景』、『意外と知らない京都』、『おんなの史跡を歩く』、『京を彩った女たち』、『女たちの京都』、『京に燃えた女』、『京の文化と藝術-立命館大学文化講座 京都に学ぶ 8』、『京都 古都の庭をめぐる』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本庭園をゆく 22 京都洛東の名庭 3 東福寺 高台寺 智積院』、『週刊 日本の美をめぐる 18 利休・織部と茶のしつらえ』、『週刊 京都を歩く 20 高台寺周辺』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「高台寺」、ウェブサイト「北山造園」、ウェブサイト「アンドロイド観音『マインダー』-高台寺」、ウェブサイト「朝日新聞」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

|

|