|

|

|

| 観亀稲荷神社 (京都市東山区) Kankame-inari-jinja Shrine |

|

| 観亀稲荷神社 | 観亀稲荷神社 |

|

|

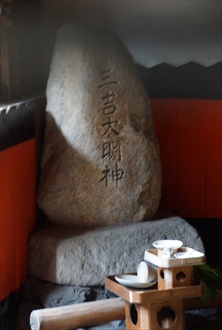

本殿覆屋       本殿  本殿  大黒天とある。    三吉大明神 |

繁華街にある観亀稲荷神社(かんかめ -いなり-じんじゃ)は、花街・祇園東界隈の氏神として「観亀(かんき)-さん」と呼ばれ親しまれている。 江戸時代、この地には膳所(ぜぜ)藩京屋敷があり、現在の境内付近にはその中庭があったという。 祭神は、加具都智命(かぐつちのみこと)、宇賀御魂命(うかのみたまのみこと)を祀る。 火伏せ(防火)の信仰を集めている。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 江戸時代、1659年、旧10月、御所警衛の任じられた近江国膳所(ぜぜ)藩2代藩主・本多俊次は、膳所藩京屋敷跡を贈られる。東は現在の東大路通、西は花見小路通、北は新橋町通、南は富永町通に囲まれた4350坪(14380㎡)の広さを有していた。(社伝) 1709年、膳所藩4代藩主・本多康慶は、郡山、淀、 亀山(亀岡)藩と共に、将軍により御所火の番のために京詰を命じられる。四藩が隔月交代により幕末まで任を担う。(社伝) 1718年、本多康慶の子・康命(膳所藩5代藩主)は父の遺言により、御所火の番の藩内で火を出しては恐れ多いとして、火伏せの神・遠州秋葉山の秋葉権現を膳所茶臼山に勧請した。さらにその分霊を当地に遷祀する。創建当初、付近一帯は竹薮であり、伐り開く際に亀が出て歓んだとされ、観亀、歓亀、歓喜神社とも呼ばれたという。(社伝) 近代、1870年、膳所藩は廃藩になり、京都府に収公される。 その後、現在の観亀稲荷社に改め、火伏せの神として崇敬を集めた。(社伝) 現代、2010年、大鳥居が新調され、夜間は提灯と照明が点灯されている。 ◆本多 俊次 安土・桃山時代-江戸時代前期の譜代大名・本多 俊次(ほんだ-としつぐ、1595-1668)。男性。下総(千葉県)の生まれ。父・本多康俊(徳川氏の重臣、膳所藩初代藩主)の長男。1610年、従五位下・下総守に叙任された。1614年、大坂冬の陣で父と徳川方に加わる。1615年、大坂夏の陣で徳川秀忠に従い武功を挙げた。1621年、父の死去により家督を継ぎ、膳所藩2代藩主に就く。三河西尾藩に加増移封になる。1632年、遠江掛川城の守備を務め、1636年、伊勢亀山藩に加増移封になる。1651年、膳所藩主に再任された。1664年、次男・康将に家督を譲る。74歳。 ◆本多 康慶 江戸時代前期-中期の譜代大名・本多 康慶(ほんだ-やすよし、1647-1718)。男性。伊勢(三重県)亀山の生まれ。父・康長の長男。1658年、父没後、1659年、父に代わり世子になった叔父(後の3代藩主)・本多康将の婿養子になる。1664年、従五位下・隠岐守に叙位・任官された。1679年、康将の隠居により、家督を継ぎ4代藩主になる。その際に1万石を従弟・忠恒(ただつね)に分与し、膳所藩は6万石になる。1714年、長男・康命に家督を譲り隠居する。72歳。 ◆本多 康命 江戸時代前期-中期の譜代大名・本多 康命(ほんだ-やすのぶ、1672-1720)。男性。父・第4代藩主・本多康慶、母・本多康将の娘の長男。正室は伊達綱村の養女(伊達綱宗の娘)。1692-1701年、奥詰を務めた。1714年、父の隠居により5代藩主として跡を継ぐ。従五位下。下総守。子がなく、弟で養嗣子・本多康敏が家督を継ぐ。48歳。 ◆天明の大火 現在地には、膳所藩の藩邸があった。江戸時代に藩は、幕府により京都火消役に任じられている。京都周辺の諸藩(膳所・亀山・淀・郡山・高槻・篠山)と当番制で任に当たった。 江戸時代後期、1788年の天明の大火では、10代藩主・本多康完(ほんだ-やすさだ、1769-1806)は参勤交代で江戸に居り、藩では家臣が防火活動に出動している。 ◆年間行事 二の午祭(2月)、大祭(5月)、お火焚き祭(11月)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考資料・資料 観亀稲荷神社由緒 、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|