|

|

|

| 興聖寺 (京都府宇治市) Koushou-ji Temple |

|

| 興聖寺 | 興聖寺 |

|

|

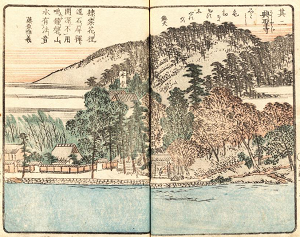

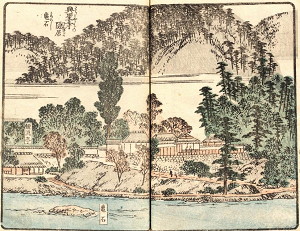

表門   「曹洞宗高祖道元禅師初開之道場」の石標。  石塔、江戸時代初期作、興聖寺三塔のひとつ。  琴坂  山門     薬師門、背後の山は仏徳山、朝日山。  薬師門  薬師門   本堂(法堂)   本堂、四条天皇勅額「興聖寶林禅寺」  本堂  本堂  本堂、鴬張りの床  本堂、血染めの天井。  開山堂(老梅庵)、道元尊像を祀る。   開山堂(老梅庵)  開山堂前庭  知祠堂  天竺殿  天竺殿  大書院  方丈と内庭   僧堂(座禅道場)   僧堂  経堂  庫裏  玄関  鑑寺寮  浴室  衆寮(講堂、研修道場)  三面大黒尊  三面大黒尊  鐘楼   鎮守社、秋葉三尺坊大権現、火伏の信仰がある。  内庭、ツツジ、サツキなどの植栽がある。  内庭  塔の島十三重塔相輪  開山承陽大師御霊骨改納紀念碑  山家家累代墓  金明竹  茶筅塚   琴坂   かつて、琴坂を彩ったというヤマブキも現在は激減している。  ひめこまつ  江戸時代の『宇治川両岸一覽』に描かれた宇治川、興聖寺本堂(中央やや左)(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  江戸時代の『宇治川両岸一覽』に描かれた宇治川、亀石(川中)、観流亭(左端)、興聖寺(中央)など(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  【参照】宇治川にかかる宇治橋、架橋は飛鳥時代、646年、洪水のため流出と再建を繰り返しており、現在の橋は1996年に架け替えられた。川上に張り出している三の間は、豊臣秀吉が茶の湯の水を汲ませた所といわれる。 |

仏徳山(130.8m)麓の参道、琴坂(ことさか)を上がると、興聖寺(こうしょう-じ)がある。宇治川畔に建つ山門脇には、「曹洞宗高祖道元初開之道場」の石標が立つ。曹洞宗開祖・道元との関わりが深い。 正式には観音導利興聖宝林禅寺という。山号は仏徳山(ぶっとくさん)という。かつて「日本曹洞五箇禅林」(ほかに越前・永平寺、加賀・大乗寺、肥後・大慈寺、能登・総持寺)のひとつに数えられ、10国に108の末寺を有していた。 京都には少ない曹洞宗の一つになる。曹洞宗永平寺派の修行道場、本尊は釈迦如来を安置している。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1230年、道元は深草の極楽寺跡・安養院(現在の宝塔寺付近、深草郷谷口)に閑居する。以来、坐禅修業道場になる。 1233年、道元は、曹洞宗の道場、興聖宝林禅寺(こうしょうほうりんぜんじ、興聖宝林寺、観音導利興聖宝林禅寺)を開創する。当初は仏殿だけが建てられた。 1235年、正覚禅尼が法殿を建立した。法座は弘誓院(藤原教家)が寄進する。僧堂も寄進建立されている。 1236年、伽藍が完成し、観音導利院に興聖宝林禅寺の寺名が加えられる。懐奘(えじょう)が首座になる。(『永平広録』) 1237年、観音導利興聖宝林禅寺の名が記されている。(『典座教訓』) 1243年/1244年、比叡山延暦寺の弾圧により、道元は波多野義重の勧めにより越前に逃れる。後は弟子・詮慧に託した。それ以降、寺は荒廃した。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により伽藍は焼失したという。また、盗賊により焼失させられたともいう。4世住持の後に廃絶した。 江戸時代、1648年/1649年、淀城主・永井尚政が、父・直勝の遺志を継ぎ、菩提を弔い現在地に再興した。 1649年、仏徳山聖興寺とし、道元を開山、万安英種(ばんなん-えいしゅ)を5世に迎え中興開山にした。以後、永井家の菩提寺になる。淀藩領のうち新田200石を寄進し、祠堂銀20貫文を毎年納めた。本堂、総門などの部材には、伏見城遺材が使われたという。 1664年、畿内の触頭寺院(幕府、藩による統制、調整制度)になる。寄進により一時は隆盛になった。幕藩体制になる畿内五国の僧録司として、曹洞宗の専門道場(大本山)になる。10国に108の末寺を有していた。 1680年、旧6月、江戸芝の増上寺での4代将軍・徳川家綱の法会で、永井尚長が刺殺され、以後、永井家の興聖寺支援が困難になる。 1747年、幕命により越前・永平寺末寺になった。 1750年、塔頭・東禅院の大悲殿を移築し開山堂にした。建仁寺より道元真像を遷し、像内に分骨舎利を納め開山堂に安置したという。(『老梅庵霊骨塔廟記』) 1854年、伊賀上野地震で、石燈籠・石塔・土塀などが破損した。(『萬筆記』・「興聖寺文書」) 近代、1878年、栄昭皇太后、照憲皇太后が行幸し、書院に休憩する。 1908年、宇治川川中より、流失していた十三重塔が発掘され再興される。使用されなかった旧相輪・九重目の笠石が当寺に移された。 1912年、大書院が建立される。関西電力宇治川発電所建設の土地売却金が充てられる。 現代、1964年頃より、「興聖寺文書集」の作成が行われる。 1979年、「興聖寺文書集」が完成する。 ◆道元 鎌倉時代前期-中期の曹洞宗開祖・道元(どうげん、1200-1253)。男性。俗姓は源氏、号は希玄(きげん)、道玄、字は仏法房、諡号は仏性伝東国師、承陽大師。京都の生まれ。父・内大臣・源(土御門)通親/通親の子・通具(みちとも)、母・太政大臣・藤原(松殿)基房(もとふさ)の三女・伊子(いし)。誕生地は、宇治木幡の松殿家山荘という。その後、久我の地に引き取られたとみられる。1203年、父を亡くす。1207年、母を亡くした。1208年、叔父・師家は、松殿家の養子に迎え入れようとするがそれを断る。1212年、母の弟・比叡山延暦寺・良観法印の庵に入り、横川般若谷、千光谷に住した。1213年、座主・公円のもとで菩薩戒を受ける。天台宗で、衆生は仏性を具えているのにもかかわらず、既に仏である者が修行し続ける理由が解けず、1214年、比叡山を下りる。園城寺の母方縁者・公胤(こういん、47世長吏)の門を敲く。公胤の勧めにより、1217年、臨済宗の建仁寺に移り、栄西(相見していないとも)、その高弟・明全に学び臨済の印可を受けた。1223年、師・明全と共に宋に渡る。天童山・景徳寺で無際了派に学ぶ。1224年、育王山・広利寺、径山(きんざん)・万寿寺、天台山・万年寺などを歴訪した。1225年、明全が亡くなる。天童山で曹洞宗・長翁(天童)如浄(にょじょう)に師事し、曹洞禅を学び印可を受けた。1227年、如浄の法統を得て帰国する。1228年、建仁寺に入る。日本初の坐禅儀『普勧坐禅儀』を著す。禅は釈迦の正法としたため、比叡山衆徒による迫害を受け、1230年、深草・安養院に閑居する。1233年、深草・極楽寺に修行道場の観音導利院(後の興聖宝林禅寺)を建立する。天台宗の圧力はやまず、1243年、檀越・波多野義重の領地である越前の志比荘(しびのしょう)に逃れる。1244年、義重の請により、越前に大仏寺(後の永平寺)を開いた。1247年、鎌倉幕府執権・北条時頼に請われ下向した。1252年、病になり、1253年、後事を弟子・孤雲懐奘(こうん-えじょう)に譲り、京都西洞院高辻の俗弟子・覚念の邸で亡くなったという。54歳。遺骸は東山・赤辻で荼毘に付され、遺骨は永平寺に埋葬された。 日本曹洞宗の開祖。道元は、自己に本来具わる仏法は修行によって初めて現れ成就する(身心脱落)とした。無限の修行を成仏の本質とする「修証一如」、坐禅に打ち込むことこそが最高の修行とする「只管打坐(しかんたざ)」などを唱えた。6篇の禅院での修道規則「永平清規」も定めた。仏法の正門は座禅にあるとした『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう) 』95巻(1230-1252)を著した。門弟には、懐奘、詮慧(せんね)、僧海(そうかい)らがいる。 1854年、第121代・孝明天皇より諡号の仏性伝東国師、1879年、第122代・明治天皇より承陽(じょうよう)大師を贈られた。 ◆懐奘 鎌倉時代前期-中期の僧・懐奘(えじょう、1198-1280)。男性。孤雲懐奘(こうん-えじょう)。父・坊門家白川流中納言・伊実。18歳で比叡山横川で出家した。比叡山を下山し、善慧坊証空につき、達磨宗を経て、1228年、建仁寺の道元を訪ねた。1234年、興聖寺の道元門下になる。1236年、興聖寺首座、永平寺2代。82歳。 ◆波多野 義重 鎌倉時代中期の御家人・波多野 義重(はたの-よししげ、?-1258)。男性。法名は如是。相州波多野に住した。1221年、承久の乱で矢を眼に受けて隻眼になる。北条武士、越前地頭、六波羅標定衆。道元の外護者になる。1243年、道元を越前に案内し、永平寺建立を支援した。また病に伏した道元を治療のために京都に戻した。 ◆永井 直勝 室町時代後期-江戸時代前期の武将・永井 直勝(ながい-なおまさ、1563-1626)。男性。本姓は長田、通称は伝八郎。三河国(愛知県)の生まれ。父・長田重元(直吉)、子に尚政。14歳で徳川家康の子・信康に付く。1579年、信康死後に家康の近臣、その命により家名・長田より永井に改めた。1584年、小牧・長久手の戦で池田恒興(信輝)の首をとった。1600年、関ケ原の戦後、家康の命で細川幽斎に有職を学ぶ。家康の信任は厚く、息子の付家老に就くことを固辞した。1622年、古河に転封の際に評定の席に列し、江戸に定府し評定衆に列した。63歳。 池田恒興の冥福を祈念し、供養のために一宇の建立を願い果たせなかった。1648年、子・尚政が遺志を継ぎ、興聖寺を再興した。 墓は興聖寺(宇治市)にある。 ◆永井 尚政 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・永井 尚政(ながい-なおまさ、1587-1668)。男性。通称は伝八郎、号は信斎。父・直勝、母・阿部正勝の娘。2代将軍・徳川秀忠の近習になり、大坂の陣での戦功により小姓組番頭になる。1619年、加増1万石を得て大名になる。1622年、老職(老中)に就任した。1623年、秀忠から徳川家光への将軍譲位に伴い、秀忠付き西の丸老職になる。1626年、父の遺領を継ぎ、下総古河藩藩主、1631年、山城淀藩主になる。1648年、興聖寺を再興した。82歳。 秀忠近侍の三臣(ほかに井上正就、板倉重宗)のひとり。墓は興聖寺(宇治市)にある。 ◆永井 尚長 江戸時代前期の大名・永井 尚長(ながい-なおなが、1654-1680)。男性。通称は伝三郎。父・永井尚征(なおゆき)の3男。1674年、丹後(京都府)宮津藩主永井家2代になる。奏者番を務めた。1680年、旧6月、江戸の増上寺で4代将軍・徳川家綱の法会が行われ、警備役の志摩(三重県)鳥羽藩主・内藤忠勝に刺殺された。27歳。 尚長に後継なく、知行のすべては没収された。改めて弟・直円に大和新庄藩が与えられた。 ◆万安 英種 安土・桃山時代-江戸時代前期の曹洞宗の僧・万安 英種(ばんなん-えいしゅ、1591-1654)。男性。俗姓は遠山。江戸の生まれ。9歳で武蔵・起雲寺の源室に学び、11歳で得度した。肥後・大慈寺の大焉広椿に印可(いんか、承認)される。江戸・起雲寺住持になり、丹波・瑞巌寺、摂津・臨南寺を経て、1648年、興聖寺を再建した。只管打坐、道元への復帰を唱えた。 著『禅林類聚撮要抄』など。 64歳。 ◆山家 信次 近現代の火薬学者・山家 信次(やまが-しんじ、1887-1954)。男性。大阪府堺の生まれ。1908年、東京帝国大学工学部火薬科に入学。1910年、海軍造兵学生として火薬学を専攻する。1911年、東京帝国大学を卒業した。海軍造兵官として海軍火薬廠に勤めた。研究部長、火薬廠長を歴任する。この間に、1919年、東京帝国大学助教授、1922年、東京帝国大学教授を兼務する。1923年、工学博士。1924年、京城帝国大学理工学部創設(現在のソウル)に関る。1937年、海軍造兵中将。1941年、京城帝国大学初代理工学部長、1944-1945年、同大学学長に就任した。67歳。 高性能の火薬を発明する。熱力学理論に業績を残した。興聖寺に山家家累代墓がある。 ◆寺号 寺号の観音導利興聖宝林禅寺は、道元が観世音の信仰篤かったことに因む。中国・宋からの船で野帰国途中に嵐に遭い、一葉観音により難を免れたという。また、宋での『碧巌録』の写本に際し、白山権現(観世音)が助けたとして、観音導利(院)としたともいう。 興聖とは国家安祥、正法の隆盛を祝祷するの意味であるという。 宝林禅寺とは、曹渓山宝林寺の道元が敬慕した大鑑慧能禅師(638-713)に因むともいう。 ◆仏像・木像 ◈本堂には、道元自作という「釈迦牟尼仏」を安置している。 ◈天竺殿中央には、平安時代後期作の「聖観音立像」(1.6m)(宇治市指定文化財)が安置されている。小野篁(おの-の-たかむら、802-853)作という等身大で、かつて塔頭・書写林大悲院の本尊であり、近代に廃寺になり遷された。 『源氏物語』第53帖、『宇治十帖』第9帖の「手習」巻の舞台になった手習(てならい)の杜の観音堂に祀られていた。江戸時代初期に興聖寺に施入されたという。そのため、「手習観音」とも呼ばれている。物語の想定では、浮舟は宇治川に身を投げた後に、手習の杜付近で比叡山横川僧都に命を助けられた。 右手は垂れ、左手に蓮華を持つ。一木造、内刳り、漆箔。 ◈天竺殿には、三国伝来という釈尊、中興開基「永井尚政像(1587-1668)」、その父「永井直勝像(1563-1626)」、尚政の子「永井尚征像(1614-1673)」、尚征の子「永井直円像(1671-1736)」を安置し、永井家の位牌も祀る。 ◈開山堂(老梅庵)には、鎌倉時代の木造の「道元禅師像」を安置する。等身大で竹椅子に座る。かつて、道元の弟子・詮慧(せんね)が永興庵(ようこうあん)に奉安した像で、胎内には遺骨が納められている。1253年、道元は俗弟子・覚念の邸で亡くなると、東山赤築地の真葛原で荼毘に付された。その跡地に詮慧により永興庵が建てられ、真像が祀られた。その後、真像は建仁寺開山堂に遷されたという。江戸時代、1750年、建仁寺より興聖寺に真像を遷し、道元の分骨舎利を像内に納めたという。両脇に歴代の真像、位牌を安置している。 ◈廻廊に「三面大黒天」を安置する。正面の大黒天と、2側面には別の顔が刻まれている。 ◆建築 宇治指定有形文化財に本堂、僧堂、庫裏、衆寮、浴室、楼門(山門)、薬医門、鐘楼、天竺殿、開山堂、知祠堂、秋葉大権現がある。これらの諸伽藍は渡廊下で繋がれている。 ◈「表門(総門、石門)」は、江戸時代前期、慶安年間(1648-1651)に建立された。 ◈「山門(楼門、竜宮門)」は、江戸時代後期、1844年に改築された。明朝の建築様式、竜宮造。漆喰塗で楼台の中央にアーチ型の通路が開けられた竜宮門になる。楼上に釈迦三尊、十六羅漢を安置する。 ◈「薬師門」は、江戸時代後期、1846年に建立された。 ◈「本堂(法堂)」は、江戸時代前期、1648年に移築された。伏見城遺構ともいう。伏見城の遺材で造られたともいう。前縁は鴬張りの廊下、天井には伏見城落城の際の、血染め縁板を用いた天井が張られている。安土・桃山時代、1600年の伏見城落城の際に、徳川家康家臣・鳥居彦衛門元忠以下1800人は、石田三成の軍勢と交戦し、380人あまりが自刃し果てた。その時の廊下を用いて天井が張られた。8室あり、1室に「将軍壇」という小厨子3基がある。9間6間、客殿形式、入母屋造、本瓦葺。 ◈「開山堂(老梅庵)」は、江戸時代、1750年に塔頭・東禅院の大悲殿を移築した。 ◈「大書院」は、近代、1912年に建立された。1919年、貞明皇后行啓の際に使われている。 ◈「僧堂(座禅道場)」は、江戸時代前期、1648年に建立された。1702年に改修される。 ◈「鐘楼」は、江戸時代前期、1651年に建立された。午前4時、10時に撞かれる。「興聖の晩鐘」として「宇治十二景」の一つ、「宇治十境」の一つになる。 ◆文化財 ◈隠元の賛がある「道元禅師頂相」。臨済宗黄檗派開祖・隠元隆琦(1592-1673)、臨済宗黄檗派の木庵性瑫(1611-1684)の墨跡がある。 ◈「万安英種禅師頂相」。ほかに吉山明兆(1352-1431)、雲谷等顔(1547-1618)、雪舟(1420-1506)、土佐光信(1434?-1525?)、狩野探幽(1602-1674)の絵、屏風などがある。 ◈南北朝時代の絹本著色「釈迦三尊十六羅漢像」1幅、室町時代の絹本著色「釈迦三尊十六羅漢像」1幅、元の絹本著色「十六羅漢像」16幅、江戸時代の紙本著色「十界図」6曲屏風1双。 ◈後水尾天皇中宮・東福門院(1607-1678)作の紀貫之像押絵、女性天皇の第109代・明正天皇(1624-1696)作の渡唐天神像押絵など。 ◈「梵鐘」(宇治指定有形文化財)は、江戸時代前期、1651年に鋳造された。「興聖の晩鐘」として「宇治十二景」の一つ、「宇治十境」の一つに数えられる。安土・桃山時代末期-江戸時代前期の儒学者・林羅山(道春、1583-1657)自選自書の銘がある。永井尚政の願文を撰書したもので、再興の由来、寺境が記され、鋳造は近藤丹波掾藤久、勘兵衛尉常清とある。 ◆庭園 ◈府指定名勝の庭園がある。本堂前庭は、植栽による亀と翼を広げた鶴、梵天作りのサツキがある。 ◈開山堂前に枯山水式の庭園がある。苔地に、石組、植栽がある。 ◆茶室 永井尚政は、宇治川河畔に、「興聖寺五亭(観流亭、長川亭、縦目亭、望橋亭、洗心亭)」といわれる茶室を建てた。その後、老朽化、洪水により失われた。 ◆茶園 境内地には、かつて「宇治七名園」のひとつ朝日茶園があった。寺が開かれた後にも、境内に茶園が残されていた。また、永井尚政は、周辺にいくつかの茶園を開き、茶師、農家に貸与していたという。 ◆槇尾山 歌枕の槇尾山(まきのおやま)は、興聖寺の付近の山ともいう。『源氏物語』には第45帖「橋姫」巻、第46帖「椎本」巻に登場する。 「つれもなき槇尾山は影絶えて霧にあらそふ宇治の川浪」(『明日香井集』) ◆浮島十三重塔相輪 塔の島(宇治公園)に、浮島十三重塔が立つ。鎌倉時代後期、1286年に、奈良・西大寺の僧・叡尊により立てられた。宇治橋の架け替えに際しての供養塔だった。現存最大、最古の石塔とされている。その後、洪水、地震などにより幾度も倒壊し再建された。 江戸時代初期、興聖寺開基・永井尚政が修復する。江戸時代中期、1756年の宇治川の洪水の際に流失している。その後、近代、1908年に川中より発掘され再建されている。 その際に、使用されなかった旧相輪・九重目の笠石が尚政ゆかりの当寺に移された。現在は、庭にあり、笠石の上に相輪が立てられている。 ◆石造物 琴坂に立つ「石塔」は、江戸時代初期作になる。興聖寺三塔の一つに数えられる。 ◆金明竹 開山堂前に金明竹が植えられている。 江戸時代前期、1658年、第109代・明正天皇により、永井尚政を通じて植えられたという。尚政は禁裏造営奉行などを務め、宮中とのゆかりも深かった。 ◆興聖寺・永井尚長 江戸時代前期、1680年旧6月26日に、江戸芝の増上寺で4代将軍・徳川家綱(1641-1680)の法会が行われ、永井尚長(1654-1680)は警備役として参列した。尚長の背後にいた同警備役の志摩(三重県)鳥羽藩主・内藤忠勝(1654-1680)は、突然乱心抜刀し、尚長を刺殺した。 その後、忠勝は切腹に処され、内藤家は断絶になる。尚長に後継がなかったため、尚長の知行も没収された。改めて弟・直円(1671-1736)に大和新庄藩が与えられ、永井家知行は1割に減じている。以後、永井家に興聖寺を支える余力はなく、幕府は永井尚政(1587-1668)が寺に寄進していた新田地も没収した。 ◆琴坂 参道の「琴坂(ことざか)」は、石門-楼門間の200mほどの坂をいう。 脇を流れる谷川のせせらぎが、あたかも琴の音のようであることから名づけられたという。また、坂の形が琴に似ているからともいう。琴坂は紅葉の名所として知られ、「宇治十二景」の一つに数えられた。 開基の永井尚政は、朝日山、琴坂、境内にヤマブキ・楓・ツツジ・サツキなどを植栽している。桜もある。 ◆自然・樹木 ◈境内背後の朝日山、仏徳山にはシイの自然林が広がる。現代、1997年、京都府「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「興聖寺」として選定された。 ◈4月、一重咲きのヤマブキが咲く。「春岸(しゅんがん)の山吹」とされ「宇治十境」のひとつに数えられていた。青紅葉、紅葉の名所になる。近年、宇治新名所十境の一つとして「琴坂の夕紅葉」として知られる。 ◈紅梅、椿、桜(ソメイヨシノ、樹齢150年の山桜)、平戸躑躅、みやま霧島、皐月なども植えられている。ケヤキがある。 ◈ひめこまつは、松科、高さ4m、太さ0.8m、樹齢300年、宇治市銘木百選に選ばれている。 ◆宇治十二景 江戸時代前期、1685年の水雲堂狐松子著『京羽二重』に「宇治十二景」が挙げられている。 1.春岸山吹、2.清湍蛍火、3.三室紅楓、4.長橋暁雪、5.朝日靄暉、6.薄暮柴舟、7.橋姫水社、8.釣殿夜月、9.扇芝孤松、10.槙島瀑布、11.浮舟古祠、12.興聖晩鐘になる。 ◆文学 江戸時代後期、1860年の名所案内記『宇治川両岸一覽』(著・暁晴翁、画・ 松川半山)に、「興聖寺の隠居」、宇治川中の「亀石」などが挿絵入りで記されている。 ◆墓 ◈開山塔が立つ。木下道正庵の石塔もある。 ◈山家信次の眠る累代墓がある。 ◈淀藩主・永井家墓所(京都府指定文化財)がある。永井直勝、尚政などが葬られている。尚政の法名は「宝林寺殿昆山信斎大居士」。 ◆修行体験 坐禅会(春・秋、一泊三食付で精進料理、坐禅堂での坐禅)。 ◆茶祭 茶祭(10月第1日曜日)は、茶祭奉賛会主催による。現代、1951年に始まった。豊臣秀吉が宇治川の水で茶会を開いた故事に因んでいる。茶種を日本に伝えた栄西・宇治にもたらし茶園を開いた明恵・茶道の千利休の3人に感謝する祭りになる。 「名水汲み上げの儀」では、宇治橋三の間で、釣瓶を下ろして川水を汲み上げる。水は竹筒に入れられ、興聖寺に移される。「茶壷口切の儀」では、新茶の入った茶壷の封を切り、石臼を曳いて抹茶にする。その後、汲み上げた水で表裏千家が1年ごとに茶を立てる献茶供養が行われる。 山門前の茶筅塚では、使い古された茶筅を焼納する茶筅供養が行われる。 ◆年間行事 秋葉講大般若修正会(1月10日)、道元禅師降誕会(1月26日)、涅槃会(2月15日)、潅仏会(花祭り)(4月8日)、興聖寺護持会総会法要(5月16日)、盂蘭盆会山門施食会(8月16日)、開山御征忌(9月26日-28日)、茶祭奉賛会主催茶祭(10月第1日曜日)、ろう八接心(12月1日-8日)、成道会(12月8日)、除夜の鐘撞き(12月大晦日)。 *年間行事の中止・日時変更、拝観中止・時間変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『隠元渡来 興聖寺と萬福寺』、『京都 道元禅師を歩く』、『京都古社寺辞典』、『京の古都から 24 興聖寺』、『京都 道元禅師を歩く』、『京都・宗祖の旅 道元』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 下』、『日本の名僧』、『京都の地名検証』、『昭和京都名所図会 7 南山城』、『古都歩きの愉しみ』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 京都を歩く 47 萬福寺/三室戸寺 宇治 2』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|