|

|

|

| 淀川瀬水車旧趾 (京都市伏見区) Yodogawase Water Mill Site |

|

| 淀川瀬水車旧趾 | 淀川瀬水車旧趾 |

|

|

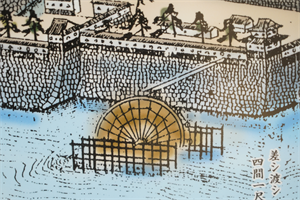

「淀川瀬水車旧趾」の石標  石標「昭和三年秋 京都三宅安兵衛依遺志建之」  【参照】「淀水車」の石標、淀城跡公園  【参照】淀城跡公園  【参照】淀城内の水車、淀城跡公園内「山城国淀城図」より  【参照】淀城内の水車、淀城跡公園内「山城国淀城図」より  【参照】「淀の水車」のモニュメント(京阪淀駅前) |

淀城跡公園の北西 、旧京阪国道に面して、「淀川瀬水車旧趾(よどのかわせ-の-みずぐるま-きゅうし)」の石標が立てられている。 かつて付近には、農業灌漑のための水車が設置されていた。 ◆歴史年表 室町時代(戦国時代)、淀の水車は設置されていたという。 安土・桃山時代、1586年、河村与三右衛門は水車を作った。 1623年、松平定綱の淀城の築城後に、水車の規模を大きくして使用した。 近代、1928年、秋、三宅安兵衛遺志により石標が立てられている。 現代、2013年、石標は南西方向へ約20mの現在地に移築された。 2016年、京都淀ライオンズクラブにより、「淀の水車」モニュメント(京阪淀駅前)が完成した。 ◆河村 与三右衛門 江戸時代前期の河村 与三右衛門(?-1615)。詳細不明。男性。初代過書船(かそぶね)奉行になる。1598年、豊臣秀吉より河村与三右衛門、木村惣右衛門は朱印状を受けた。 淀船などの河川交通に大きな力を持った。船は大坂と京都・伏見の間の貨客を運び、過書船は過書(通行手形)を所持する特権川船だった。 ◆佐川田 昌俊 安土・桃山時代-江戸時代前期の武士・歌人・佐川田 昌俊(さかわだ-しょうしゅん、1579-1643)。男性。佐河田、本姓は高階、通称は喜六、号は黙々、壺斎、不二山人など。下野国(栃木県)の生まれ。越後の武将・木戸元斎の養子になり、和歌・連歌を学ぶ。元斎の没後、永井直勝に見出され、次の尚政の家臣として仕えた。1638年、家督を譲り、一休寺傍らの「黙々庵(黙々軒)」に暮らした。著『松花堂行状記』。65歳。 飛鳥井雅庸(まさつね)、近衛信尋(のぶひろ)に和歌を学び、連歌・茶道にも優れた。林羅山・松花堂昭乗・小堀遠州・木下長嘯子・林道春らとの親交し、近世初期を代表する文人の一人になる。「吉野山花待つ頃の朝な朝な心にかかる峰の白雲」を詠んだ。一休寺の方丈庭園は昌俊・石川丈山・昭乗の合作とされる。 墓は田辺町大字薪にある。 ◆三宅 安兵衛 江戸時代後期-近代の商人・三宅 安兵衛(みやけ-やすべえ、1842-1920)。男性。初名は安治郎。若狭国(福井県)小浜の生まれ。父・陶器業「吉文字屋」・三宅清治郎、母・畑田つや。1850年、父没後、母とともに畑田家に身を寄せた。 1852年、京都五条の木綿商・井筒屋甚兵衛に奉公に入る。1857年、1864年の大火で店は類焼する。大坂の大菱屋喜助と連携し、京都で博多織を販売し井筒屋を救った。1867年、独立し、四条烏丸に博多織の京都での販売を独占し成功した。1869年、斎藤ゆか子と結婚し、3男2女を産む。その後、店は幾度か移転し、1882年、六角通高倉西入に移る。還暦後、隠居し京都周辺の名所旧跡を巡る。 1919年、長男・清治郎に金1万円を託し、「京都のために公益公利のことに使用せよ」と遺言した。78歳。 安兵衛は生前に石清水八幡宮・平野神社などに標石を立てている。安兵衛の没後、長男・清治郎は父の遺志に従い、京都府下に400基の史跡・名所の案内の石標を建立した。 墓は金地院(左京区)にある。 ◆石標 石標「淀川瀬水車旧趾」は、近代、1928年秋に三宅安兵衛遺志により立てられた。現代、2013年に南西方向へ約20m移築された。 碑文は東面に「淀川瀬水車旧趾」、西面に「昭和三年(1928年)秋 京都三宅安兵衛依遺志建之」と刻まれている。 高さ136×幅19×奥行20cm。 ◆水車 淀の地には古くより水車が設けられていたという。平安時代後期-鎌倉時代前期、12世紀(1101-1200)後半成立の『梁塵秘抄』には、「淀の川瀬の水車(みずぐるま) 誰をまつやら くるくると」と詠まれた。 室町時代(戦国時代)にも淀の水車は設置されていたという。 安土・桃山時代、1586年に淀水運支配・河村与三右衛門(?-1615)は、淀城の北側の桂川・宇治川の合流地点と、その下流側の庭園近くに、大小2つの筒車(揚水水車)を置いた。農業灌漑用であり、大は直径8間(14.5m)、小は6間(10.9m)あり、川の水を吸い上げていた。 なお、後に淀城が築造された地には、河村与三(惣)右衛門代々の屋敷があったと考えられている。(「淀下津町記録」)。 江戸時代前期、1623年に、松平定綱(1592-1652)は淀城を築城した。その後も水車の規模を大きくして使用し続けた。水車は淀城の泉水に水を送り、以後、江戸時代後期まで約300年維持された。永井尚政(1587-1668)は、佐川田喜六(昌俊)らに命じ水車を作らせた。宇治川より城内に水を引き入れた。 その後、大坂を中心に水車利用が普及したという。 ◆淀の水車のモニュメント 現代、2016年に京都淀ライオンズクラブにより京阪淀駅(伏見区)前に、「淀の水車」のモニュメントが完成した。 淀の水車は、淀城の庭園に水を引くために設けたという。江戸時代には、淀川は京都と大坂を結ぶ水路として活用された。船頭らは「淀の川瀬の水車 誰をまつやら くるくると」と歌い、地元の風物詩になっていた。 直径4m、スギ製。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「奈良文化財研究所」、『京の石碑ものがたり』、ウェブサイト「京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2006-3 長岡京跡 ・ 淀城 跡」、「京都新聞2016年12月28日付」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|