| 嘉祥寺 (京都市伏見区) Kasho-ji Temple |

|

| 嘉祥寺 | 嘉祥寺 |

|

|

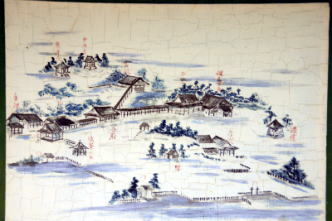

「三国随一歓喜天」の石標  歓喜天堂  嘉祥寺の扁額      かつての寺域は広大だったという。  安楽行院の十二帝供養塔だという。  【参照】隣接している深草十二帝陵、中央奥に法華堂(深草法華堂)が建つ。 【参照】隣接している深草十二帝陵、中央奥に法華堂(深草法華堂)が建つ。 |

嘉祥寺(かしょう-じ)は深草聖天とも呼ばれている。正式には安楽行院嘉祥寺という。 天台宗。本堂に本尊の歓喜天を祀る。 京の通称寺霊場元札所、深草聖天。 ◆歴史年表 平安時代、850年、第55代・文徳天皇が、父の第54代・仁明天皇の菩提のために創建したという。仁明天皇の清涼殿を移して堂とした。開基は空海弟子の真雅による。嘉祥の年号寺院になる。当初は真言宗だった。寺地は、現在地の南、伏見区深草瓦町付近(善福寺を中心とした地点)にあったという。 851年、清涼殿を伏見の天皇陵の傍らに移し、本堂(金堂)として嘉祥寺としたともいう。これは、前年に清涼殿で亡くなった第54代・仁明天皇の死穢の忌みにより、解体移築された。開山は真雅による。 仁寿年間(851-854)/852年、公卿・藤原良房が真雅とともに嘉祥西院を建立したともいう。 859年、年分度者(ねんぶんどしゃ、官費支給の僧侶)3人が当寺西院に設置された。 862年、第56代・清和天皇御願寺の貞観寺(じょうかん-じ)と称して西院が独立した。 866年、伴善男が建立した食堂が破却される。 872年、年分度者は貞観寺年分度者と改められる。 878年、定額寺(じょうがく-じ、国分寺・国分尼寺に次ぐ寺院)になる。七僧(定額僧)が置かれ、僧綱の管轄外とした。第54代・光孝天皇は境内に5種の塔を造営した。 887年、仁明天皇女御貞子のために勅会功徳を修した。 889年、法花八講を修した。 10世紀(901-1000)、地蔵悔過(じぞうげか)が3月、10月が行われていたという。(『延喜式』) 平安時代後期、衰微し、仁和寺別院となる。別当が置かれた。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。以後、衰退し廃絶する。 江戸時代、1662年、空心律師が現在地(伏見区深草坊町)に安楽行院嘉祥寺を再興した。かつてこの地には、安楽行院(あんらくぎょういん)があった。 1699年、勅許により本堂が上棟されている。 近代、1894年、神仏分離令(1868)後の廃仏毀釈により、大部分の伽藍が破却された。十二帝陵も造られ、境内は縮小される。 ◆真雅 平安時代前期の真言宗の僧・真雅(しんが、801-879)。男性。諡は法光大師、俗姓は佐伯、通称は貞観寺僧正、諡号は法光大師。讃岐国(香川県)の生まれ。空海の実弟に当たる。810年、上京し、817年、兄・空海に師事し密教を学ぶ。819年、東大寺戒壇院で具足戒を受け、東大寺で修行した。825年、空海より両部灌頂を受け阿闍梨になる。神護寺定額僧を経て、大和・弘福寺(ぐふくじ、川原寺)別当になる。835年、空海没後、東大寺真言院、東寺大経蔵に任される。837年、東寺に入る。847年、東大寺別当になる。848年、権律師、850年、惟仁親王(後の第56代・清和天皇)の信任厚く、その護持僧になる。惟喬親王の護持僧・真済(しんぜい、空海の十大弟子の一人)と争う。2親王の皇位争いになる。852年、藤原良房と嘉祥寺西院を建立した。862年、貞観寺に改め、清和天皇の御願寺にした。真言宗の拠点の一つになった。864年、僧綱の僧位を定め、自ら僧正法印大和尚位になり、僧侶で初めて輦車を許された。874年、法務に就任した。876年、座主を置き僧綱の管督を排した。空海の十大弟子の一人。著『胎蔵頸次第』『六通貞記』。79歳。 弟子に真然、源仁、聖宝などがいる。 ◆藤原良房 平安時代前期の公卿・藤原良房(ふじわら-の-よしふさ、804-872)。男性。通称は染殿、白河殿、諡は忠仁公。京都の生まれ。父・冬嗣、母・尚侍(ないしのかみ)・藤原美都子(みつこ)(阿波守藤原真作の娘)/大庭(おおば)女王の次男。814年、第52代・嵯峨天皇より皇女・潔姫(きよひめ)を降嫁される。826年、蔵人、その後、中判事、大学頭などを経て、833年、第54代・仁明天皇の即位に伴い蔵人頭になる。834年、参議、835年、中納言、839年、陸奥出羽按察使に昇る。842年、嵯峨上皇の死を契機にした承和(じょうわ)の変で、伴・橘両氏の勢力を削ぐ。妹・順子の産んだ道康(みちやす)親王(第55代・文徳天皇)を立太子し、自らは大納言になる。845年、淳和上皇(第53代)の没後、848年、右大臣兼皇太子傅(ふ)になる。850年、文徳天皇の即位により、外戚になる。惟喬親王(文徳天皇第1皇子)を抑え、娘・明子が産んだ生後8カ月の惟仁親王(文徳天皇第4皇子)を皇太子にする。854年、左大臣・源常(みなもと-の-ときわ)の没後、右大臣のまま廟堂の首班になる。857年、左大臣を経ず、奈良時代以降絶えていた太政大臣、従一位になった。858年、文徳天皇が没し、9歳の清和天皇(惟仁親王)が即位し、良房は太政大臣になる。866年、応天門の炎上事件に乗じ、伴善男(ともの-よしお)を失脚させ、伴・紀両氏の勢力を奪う。正式に人臣(皇族以外)初の摂政になった。871年、准三后になった。『貞観格式』『続日本後紀』の編纂に参画した。872年、東一条第(平安左京一条三坊)で亡くなり白河辺に葬られた。69歳。 嵯峨天皇の信任を得た父の後を継ぎ、藤原北家の権力基盤を作る。天皇との関係が形成され、「前期摂関政治」とも称された。後の藤原北家全盛の礎になる。妹・順子の入内、兄・長良の子の基経を養子とし、基経の妹・高子も清和天皇の女御として入内させた。没後、正一位・忠仁公が贈られ、美濃国に封じられた。邸宅染殿(平安左京北辺四坊)は桜の名所として知られ歌宴が催された。 ◆安楽行院 安楽行院は、平安時代の公卿・藤原基頼(1040-1122)が、平安時代後期、康和年間(1099-1104)に持仏堂の法華堂を移して建立した持明院に始まる。後に安楽行院と改称した。一時は七僧を置き、朝廷の御願を修する寺となり、その後荒廃する。近代、1894年に廃寺となる。 その後、深草十二帝陵が造られ宮内庁管轄になった。いまも、江戸時代、慶応年間(1865-1868)建立の法華堂(深草法華堂)が建っている。 堂内には、12天皇、1親王の分骨が納められている。鎌倉時代の第89代・後深草天皇(1243-1304)、第92代・伏見天皇(1265-1317)、第93代・後伏見天皇(1288-1336)、北朝第4代・後光厳天皇(1338-1374)、北朝第5代・後円融天皇(1358-1393)、第6代・歴代第100代・後小松天皇(1377-1433)、第101代・称光天皇(1401-1428)、北朝第103代・後土御門天皇(1442-1500)、第104代・後柏原天皇(1464-1526)、第105代・後奈良天皇(1497-1557)、第106代・正親町天皇(1517-1593)、安土・桃山時代-江戸時代の第107代・後陽成天皇(1571-1617)、栄仁親王(北朝第3代崇光天皇の第1皇子)(1351-1416)の遺骨が祀られている。 ◆仏像 本尊の「聖天像(大聖歓喜天)」は、日本最古という。 「十一面観音」は、江戸時代の第111代・後西天皇第一皇女・誠子内親王の病気平癒に、空心が歓喜天法を修した。夢枕に立った姿を長谷の観世音を模して造られたという。内親王の母が亡くなった江戸時代前期、1680年に寄進された。ほかに、不動明王が安置されている。 ◆真雅・真済 空海十大弟子に真言密教僧・真雅(しんが)、真済(しんぜい)の名がある。両者は後に対立する。 太政大臣・藤原良房の妹・順子は、第54代・仁明天皇の女御になり、第55代・文徳天皇を産む。平安時代前期、844年、良房の娘・明子(染殿后)は、文徳天皇との間に惟仁(これひと)親王を産んだ。良房は、外孫・惟仁親王(後の清和天皇)の立太子を目論む。宮廷政治に近づいた真雅が、生まれたばかりの惟仁親王の護持僧に選ばれた。 他方、844年、文徳天皇、紀名虎(きの-なとら)の娘・静子との間に惟喬(これたか)親王が産まれる。惟喬親王の護持僧には、紀氏の真済が任じられる。 真雅と真済は、皇位争いのために祈祷合戦を繰り広げた。850年、わずか9カ月の惟仁親王が立太子となり、858年に第56代・清和天皇が即位した。位争いに敗れた真済は隠居し、そのまま亡くなる。 中世、真雅と真済の対立は説話になり、真済は怨霊、天狗、鬼になる。真済は惟仁親王の母・明子(染殿后)に憑りつき、明子は狂気と化す。 ◆嘉祥寺遺構 嘉祥寺の旧地は、現在地の南東、伏見区深草瓦町付近、現在の善福寺を中心とした地点という。善福寺境内にある庭石、礎石は嘉祥寺遺構の一部という。 ◆年間行事 初聖天(1月1日-15日)、開運・厄除け祈願会(2月1日-2日)、星祭節分会(2月3日)、春季聖天会(4月10日)、嘉祥喰い(6月16日)、秋季聖天会(10月10日)、写経上納日(11月1日)、終い聖天(12月16日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『新版 京のお地蔵さん』、『洛東探訪』、『平安の都』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|