|

|

|

| 善福寺 (京都市伏見区) Zempuku-ji Temple |

|

| 善福寺 | 善福寺 |

|

|

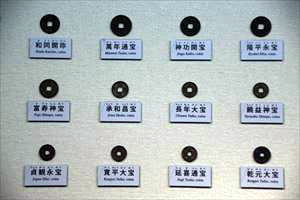

「蓮如上人由緒地 深草 善福寺」の石標    【参照】皇朝十二銭(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) |

深草瓦町(ふかくさ-かわらまち)に善福寺(ぜんぷくじ)はある。山号は霞谷山という。山門石段下脇に「蓮如上人由緒地」の石標が立つ。 真宗大谷派、本尊は阿弥陀如来立像。 ◆歴史年表 平安時代初期、この地には陵寺(りょうじ)の嘉正寺(かしょうじ)が建てられていたとみられる。 室町時代、1481年、蓮如(1415-1499)は、山科本願寺を再建した。深草の当地を訪れた際に休憩したという。 安土・桃山時代、1595年、延正が寺を創建する。深草・嘉祥寺跡の薬師堂を買い取り再建したという。後に真宗に改め善福寺と号した。 江戸時代、1785年頃、伏見義民・文珠九助、焼塩屋権兵衛らは、同志とともに真宗院、善福寺の後堂(離れ座敷)で一揆の会合を持つ。 ◆延正 安土・桃山時代の僧・延正(?-?)。詳細不明。東山大谷・勝久寺の祐願の子。1595年、善福寺を創建した。 ◆焼塩屋権兵衛 江戸時代の土器(かわらけ)師・焼塩屋権兵衛(やきしおや-ごんべえ、?-1787) 。本姓は平田、法名は釈塩浄。深草邑に生れた。天明年間(1781-1789)、町年寄。1785年頃、文珠九助、焼塩屋権兵衛らは真宗院、権兵衛の檀那寺・善福寺の後堂(離れ座敷)で会した。伏見義民の一人であり、京都町奉行東役所で獄死した。 墓は善福寺(伏見区)にある。 ◆嘉祥寺遺構 嘉祥寺(かしょうじ)の旧地は、伏見区深草瓦町付近、現在の善福寺を中心とした地点とされる。善福寺境内付近からは、礎石、瓦などが出土した。境内の庭石(11石)、現在の本堂正面、礎石の一部も嘉祥寺遺構という。付近に、平安時代初期の仁明天皇陵、その陵を管理する陵寺(りょうじ)の嘉祥寺があったと推定されている。 当寺は平安時代の貨幣・皇朝十二銭の一つ、7番目の「長年大宝(ちょうねんたいほう)」を所蔵している。平安時代、848年に鋳造された。境内付近より発見された。 ◆瓦町 瓦町付近は、上質の粘土質になる。豊臣秀吉の伏見城築城に際して、播磨・飾磨郡英賀保(しまぐん あがほ)より瓦職人を招き、瓦を焼かせていたという。 初代・焼塩屋権兵衛は、播磨に生まれた。安土・桃山時代、1593年、伏見城御用になる。慶長年間(1596-1615)、深草瓦町に移り、焼き塩、土細工を商う。2代目以降は、朝廷、公家の儀式用土器細工(伏見焼)の調達を営んだ。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献 『京都大事典』『新版 京・伏見 歴史の旅』『図説天皇陵』、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|