|

|

|

| 真宗院 (京都市伏見区) Shinju-in Temple |

|

| 真宗院 | 真宗院 |

|

|

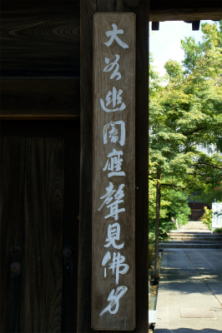

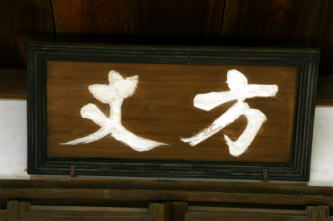

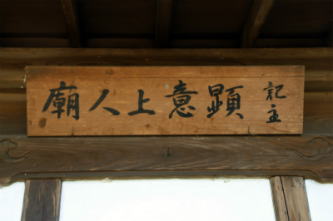

方丈  方丈    鐘楼  鎮守社、愛宕大権現、祇園牛頭天王、春日大明神、八幡大菩薩、稲荷大明神、藤森祟道天王  石庭   かすみ谷地蔵尊  聖観世音菩薩  東方薬師如来  「開祖圓空立信上人御廟」の石標  墓地への石段  開山堂(円空上人廟)  開山堂(円空上人廟)  顕意上人廟  顕意上人廟  山脇東洋の墓、「養寿院法眼東洋先生之墓」  「日観亭旧跡」の石標、墓所の高台に立つ。  墓所からの眺め |

深草の真宗院(しんじゅういん)は、皇室ゆかりの寺になる。山号は根本山という。 浄土宗西山深草派根本山、本尊は阿弥陀如来。 西山国師(証空)遺跡霊場第11番札所。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1248年、第89代・後深草天皇の勅願により円空立信が開山した。天皇により真宗院の勅号を贈られる。当初は現在地の南西、深草北陵(伏見区深草坊町南)にあったという。(『山州名跡誌』『雍州府志』)。この地は、西に浄土宗の西山派の派祖・證空(証空)の往生院(西山善峯寺北尾往生院)があり、日想観の修行に適していたためという。 宝治年中(1247-1249)、後嵯峨上皇(第88代)は、仏殿、山門、経堂、般若堂を建立し、般若堂では念仏三昧を修させた。(『円空上人行状』) 1251年、一宇を建てたともいう。 1256年、諸堂が建立されたという。 1259年、後深草天皇は諸堂宇を整え、寺勢栄えたという。 1277年、前大納言為氏(二条為氏)は円空の庵室を訪れ、「めぐりあふ影は昔のかたみぞとおもへば月の袖ぬらすむ」を詠む。(『新千載集』) 1293年、3世・道光の時、雷火により焼失している。 1296年、顕意道教は、円空の生地・大和十市郡に本尊と円空の祖影を遷し、第92代・伏見天皇から贈られた「真宗院」の勅号により再興した。 1302年、焼失している。 第89代・後深草天皇(1243-1304)が埋葬される。 1308年、道意は猪熊綾小路に本尊と円空の祖影を遷し、再興した。 1308年、公卿・二条道平(1287-1335)が檀越になる。 1316年、第95代・花園天皇が寺名を円福寺と改める勅額を贈ったという。深草派末寺の綸旨により、法制も統制し、水上薬師(蛸薬師永福寺)も兼務したという。 第92代・伏見天皇(1265-1317)が埋葬される。 南北朝時代、第93代・後伏見天皇(1288-1336)が埋葬された。 室町時代、1467年、16世・道空の時、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失し、その後、荒廃したという。(『雍州府志』) 江戸時代、寛永年中(1624-1643)、34世・龍空(竜空)瑞山が、雑賀氏の援助により現在地に再興するともいう。龍空は中興の祖になる。 1676年、堺の大檀越・雑賀氏により、現在ある方丈、総門、中門が建立されたという。 また、1793年、誓願寺の龍空により現在地に移して建立されたともいう。(『山城名勝志』) 近代、1915年、本堂が焼失している。 1931年、再建された。 現代、1988年、方丈が改修されている。 ◆円空立信 鎌倉時代前期-後期の僧・円空立信(えんくう-りっしん、1213-1284)。大和(奈良県)に生まれた。清和源氏の一流多田氏で、大和六条の蔵人源行綱の末孫に当たる。1227年、浄土宗西山派の祖・証空(1177-1247)に20年間師事し、その没後、1248年、真宗院を開き、後深草派の祖となる。 三鈷寺、光明寺、誓願寺などの住持も務めた。歌人としても知られた。71歳。 ◆後深草天皇 鎌倉時代中期-後期の第89代・後深草天皇(ごふかくさ-てんのう、1243-1304)。久仁(ひさひと)、法名は素実(そじつ)。第88代・後嵯峨(ごさが)天皇の第3(2とも)皇子。母は藤原姞子(きっし)(大宮院)。1246年、父・後嵯峨天皇の譲位により4歳で践祚、即位した。持明院統最初の天皇になる。後嵯峨上皇が院政を行う。院評定制により、幕府の朝廷に対する介入は強化された。1252年、異母兄・宗尊(むねたか)親王が宮将軍として鎌倉に下る。1259年、後嵯峨上皇の命で弟・恒仁(つねひと)親王(第90代・亀山天皇)に17歳で譲位した。後嵯峨上皇は、亀山天皇を寵愛し、1268年、後深草上皇の皇子・熙仁(ひろひと)親王を退け、亀山天皇皇子・世仁(よひと)親王を皇太子に立てさせた。1272年、後嵯峨上皇が後継を決めずに亡くなる。後嵯峨上皇は、治天の君の決定権は幕府に委ねるとした。1275年、後深草上皇は出家しようとする。1287年、鎌倉幕府の斡旋で、後深草上皇の皇子・煕仁親王(第92代・伏見天皇)の践祚を実現し、後深草上皇は院政を敷く。1289年、後深草上皇の第6皇子・久明(ひさあき)親王は、7代将軍・惟康(これやす)親王が廃されたため、征夷大将軍になり関東に下向した。1290年、後深草上皇は出家し、1298年、孫・胤仁(たねひと)親王(第93代・後伏見天皇)の即位後も院政を執る。62歳。 墓所は深草北陵(伏見区)になる。 後深草天皇は持明院統の祖であり、北朝皇統の祖になる。以後、天皇家が後深草天皇系(持明院統)、亀山天皇系(大覚寺統)の両統に分裂・対立して皇位継承を争う。(両統迭立)。33年間の日記『後深草院宸記(しんき、水旱宸記 [すいかんしんき] 』100巻がある。 ◆伏見天皇 鎌倉時代中期-後期の第92代・伏見天皇(ふしみ-てんのう、1265-1317)。煕仁(ひろひと)、法名は素融、持明院殿。持明院統の第89代・後深草天皇の第2皇子。母は洞院実雄の娘・玄輝門愔子(げんきもんいん-いんし)。1275年、大覚寺統の後宇多天皇の皇太子になる。1287年、後宇多天皇は譲位し、煕仁親王は践祚、即位した。以後、両統が交互に皇位につく。(両統迭立)。両統の対立は激化した。後深草上皇の院政が行われる。1289年、自らの皇子・胤仁(たねひと)親王を皇太子として大覚寺統と対立した。1290年、浅原為頼父子らが内裏に侵入し、天皇暗殺を企て自害し未遂に終わる。大覚寺統の亀山上皇近臣・三条実盛が六波羅に捕らえられた。これは、霜月騒動(1284)の余波だった。以降、大覚寺統には痛手になる。伏見上皇は親政を行う。1292年、十三ヵ条の新制を制定し、政治刷新を進める。1298年、持明院統の胤仁親王(第93代・後伏見天皇)が即位した。伏見上皇は院政を執る。皇太子は大覚寺統・後宇多天皇の皇子・邦治(くにはる)親王になる。北条時貞との対立により、伏見上皇の側近・京極為兼が捕らえられ流罪になる。1308年、持統院統の富仁(とみひと)親王(第95代・花園天皇)が即位した。1313年まで、両朝の院政を執る。後に薙髪する。 皇統が持明院・大覚寺両統に分かれ、皇位継承争があった。伏見天皇は、持明院統の地位を確立する。院評定衆(いんのひょうじょうしゅう)の代わりに、宮中に議定衆(ぎじょうしゅう)を置き、公家政治を振興した。記録所に庭中訴訟を聞く。名筆として知られ「伏見流」と呼ばれた。和歌は藤原為兼に学び、京極為兼に『玉葉(ぎょくよう)和歌集』を撰修させた。日記『伏見院御記』がある。 陵墓は深草北陵(伏見区)になる。 ◆後伏見天皇 鎌倉時代後期-南北朝時代の持明院統の第93代・後伏見天皇(ごふしみ-てんのう、1288-1336)。胤仁(たねひと)、法名は理覚、行覚。常盤井(ときわい)殿。持明院統の第92代・伏見天皇の第1皇子。母は参議・藤原(五辻)経氏の娘・准三宮藤原経子(けいし) 。養母は西園寺実兼の娘・永福門院藤原原子(げんし/もとこ、鏡子) 。1288年、親王宣下。1298年、鎌倉幕府の斡旋により東宮になり、践祚、即位した。伏見上皇が院政を執る。執権・北条貞時は両統迭立策をとり、大覚寺統は幕府に働き、1301年、後伏見天皇を退位させ、大覚寺統の邦治(くにはる)親王(第94代・後二条天皇)が即位する。後伏見天皇の在位は2年余りで、持明院統に不満だった。これらには、西園寺実兼が関与した。1308年、後二条天皇が早世し、持統院統の皇太子・富仁(とみひと)親王(第95代・花園天皇)(後伏見上皇の異母弟)が即位した。1313年、後伏見上皇は伏見上皇から政務を譲られ、院政を行う。1318年、花園天皇が退位に追われる。大覚寺統の尊治(たかはる)親王(第96代・後醍醐天皇)が即位した。後宇多上皇の院政が行われる。1331年、後醍醐天皇による討幕の挙兵が失敗する。(元弘の変)。幕府に支えられ、皇子の量仁(かずひと)親王(北朝第1代・光厳天皇)が即位し、院政を行う。1333年、六波羅探題滅亡の際に、探題・北条仲時に擁され、花園上皇、光厳天皇とともに東国に向かう。だが、近江国番場で捕らえられ帰洛した。その後、出家した。49歳。 能書家として知られた。歌集『後伏見院御集』、『後伏見天皇宸記』の一部が残る。火葬塚は亀山公園内(右京区)にある。陵墓は深草北陵(伏見区)になる。 ◆龍空(竜空)瑞山 江戸時代の僧・龍空(竜空)瑞山(?-?)。詳細不明。誓願寺の僧、真宗院の中興の祖。 ◆山脇東洋 江戸時代前期-中期の医学者・山脇東洋(やまわき-とうよう、1706-1762)。本名は清水尚徳、通称は道作、字は玄飛、子樹、号は移山、東洋、院号は養寿院。丹波国(京都府)亀山の生まれ。医家・清水立安の長男、母は駒井氏。養祖父・山脇玄心は曲直瀬玄朔の弟子。1726年、父の師で宮中の医官・山脇玄修(道作)の養子になり医を学ぶ。1727年、玄修が亡くなる。1728年、家督を継ぐ。1729年、法眼になり養寿院の称号も継いだ。1746年/1747年、唐の王(おうとう)の著『外台秘要方』40巻を復刻した。1754年、京都所司代の官許を得て、六角獄舎で斬刑された囚人の死体解剖(解屍観臓)を小杉玄適らと行う。中国古来の内景図(内臓図) 、五臓六腑説に疑いを持っていた。執刀は牛馬の屠者、図は門人・浅沼佐盈が描く。この際の記録として、1759年、日本初の人体解剖記録『臓志(ぞうし)』2巻を刊行した。著『養寿院医則』。58歳。 実証精神に富み、近代的実験医学の先駆とされる。古い医学、『傷寒論』を基本にした古医方(こいほう)の学祖・医者・後藤艮山(こんざん)に学びその大家になる。儒者・荻生徂徠に私淑し、その高弟・太宰春台、服部南郭らと交わる。嗣子に東門、門弟に永富独嘯庵、栗山文仲らがいる。 真宗院(伏見区)に葬られた。夫妻の墓は誓願寺(中京区)にある。 ◆仏像 ◈「阿弥陀如来坐像」は、平安時代の天台僧・恵心僧都(942-1017)作ともいう。かつて、北隣にあった歓喜心院より遷されたともいう。(『雍州府志』)。歓喜心院は、鎌倉時代、1243年、第88代・後嵯峨天皇の勅により證空が建立し、その後廃絶した。 ◈円空堂に平安時代作の「阿弥陀如来」、室町時代作の「毘沙門天」を安置する。 ◆日想観 行法「日想観(にっそうかん)」は、極楽往生を願って西向きに坐し、夕日を拝む仏教の修行をいう。『観無量寿経』に記されている。 ◆歓喜心院 歓喜心院(かんぎしんいん)は、浄土宗の西山派の派祖・証空(1177-1247)が建立した。その場所は特定されていない。「白川龍護田」(伏見区深草付近)にあったともいう。鎌倉時代、1243年、第88代・後嵯峨天皇は近江国小野庄の所領を与え、不断梵網経読誦の料所になる。以後、勅願寺になった。だが、証空没後、数度の火災に遭う。14世紀(1301-1400)半に寺は荒廃消失していたともいう。 真宗院は、1248年に証空弟子の円空立信が創建した。歓喜心院の北(西とも)に隣接しており、歓喜心院の火災のために類焼する。その後、真宗院は歓喜心院を合併し再建したという。歓喜心院の阿弥陀仏が真宗院本尊として遷されともいう。(『雍州府志』) ◆伏見義民 江戸時代、真宗院に伏見義民(天明伏見義民)が集まり、直訴の決議を行ったという。 1785年、伏見奉行・小堀政方は賄賂や遊興により、7年間で10万両の御用金で私腹を肥やしたという。 これらの苛政に対し、町年寄の文殊九助(刃物鍛治)、丸屋九兵衛(農業)、麹屋伝兵衛(麺製造業)、伏見屋清左衛門(塩屋)、柴屋伊兵衛(薪炭商)、板屋市右衛門(製材業)、焼塩屋権兵衛(器製造業)ら7人は、江戸幕府・松平伯耆守に直訴した。死を覚悟したものだったという。 願書は却下され、告発した7人は投獄される。小堀正方は伏見奉行を罷免、領地没収、大久保加賀守へのお預け、お家断絶になる。7人に対して、田沼意次に代わり老中首座になった松平定信が赦免を申し渡したが、時遅く、7人は病死や牢獄死した。 ◆文化財 「不空羂索神変真言経 第17巻」(重文)、江戸時代の察空観仏の代(1822-1829)の「大福曼荼羅図会」、察空作の「大福大涅槃像図絵」。 深草山 歌枕の深草山(ふかくさのやま/ ふかくさやま)は、深草の東の山の総称になる。 「空蝉は殻を見つつもなぐさめつ深草の山煙だにたて」(『古今集』哀傷、僧都勝延、八三一)。 ◆墓 開山堂(円空上人廟)に五輪石塔が立つ。顕意(道教)上人廟がある。顕意は、1297年に竹林寺を開基している。 日本最初の人体解剖を行った江戸時代の医者・山脇東洋と一族の墓がある。初代・玄心(1596-1678、養寿院法印山脇先生之墓)、3代・東洋(養寿院法眼東洋先生之墓)、4代・東門(1735-1782、法眼東門山脇先生之墓)、5代・東海(1757-1834、法眼東海山脇先生之墓)、6代・東圃(法眼東圃山脇先生之墓)、7代・東洲(祥風院白香居士)、8代・忠孚(清風院皎月梅処居士)、9代・圭吉(山脇圭吉之墓)、10代・洋二(-1982、山脇家墓)。 大檀越だった雑賀一族の墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『證空辞典』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『京の医学』、『京都の地名検証』、縁起の説明板 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|