|

|

|

| * | |

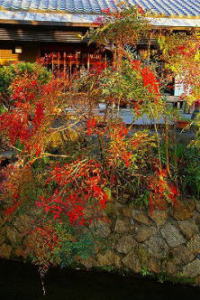

| 哲学の道 (琵琶湖疏水分線) (京都市左京区) Tetsugaku no Michi (Philosopher's Walk) |

|

| 哲学の道 | 哲学の道 |

|

|

「哲学の道」の石碑  西田幾太郎歌碑「人は人 吾はわれ也 とにかくに 吾行く道を 吾は行なり」  「日本の道100選」の碑    流英      哲学の道沿いにある「幸せ地蔵尊」、みろく院  橋本関雪記念館(白紗村荘)   ユキヤナギ  サクラ  サクラ    ミツマタ  疏水、ゲンジボタル  【参照】ゲンジボタル    秋、カキ  冬、ナンテン |

「哲学の道(てつがく-の-みち)」は、琵琶湖疏水分線西に沿った若王子橋-北の銀閣寺橋(1.8km)までの散策道をいう。疏水分線は、市内を流れるほかの河川とは逆に、南から北へ流れている。 道は、春はサクラ、初夏はホタル、秋は紅葉の名所になっている。 哲学の道は「日本の道100選」「京都の自然200選」に選ばれている。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 近代、1887年、9月23日、琵琶湖疏水分線工事が着工した。 1889年、9月23日、疏水分線が竣工する。 1890年頃、疏水の管理道路(哲学の道の前身)が整備される。 1922年/1921年、日本画家・橋本関雪は、京都市にサクラの木を寄付した 現代、1963年、疏水分線が整備され、現在の哲学の道の下に導水管が通される。その後、疏水を流れる水量が減る。一時は疏水の埋め立て、道路を通す計画もあった。その後、遊歩道として再整備される。 1970年、11月10日、京都市が哲学の道(若王子橋-第2寺ノ前橋)を開設した。(「京都新聞」) 1971年、4月、哲学の道は銀閣寺橋まで延伸される。 1981年、5月、西田幾多郎の歌碑が哲学の道沿いに立てられる。 1985年頃、哲学の道(一部)のアスファルト舗装が行われる。(「朝日新聞」) 1986年、哲学の道は、建設省の「道の日」実行委員会により「日本の道100選」に選定された。 昭和期(1925-1989)後期、京都市は遊歩道(後の哲学の道)を整備する。 1992年、哲学の道は、「京都の自然200選選定委員会」の審議により、「京都の自然200選動物部門」に選定された。 1996年頃、哲学の道(一部)のアスファルト舗装が行われる。(「朝日新聞」) 2024年、10月、京都市は哲学の道(銀閣寺橋-若王子橋間1.5km)の整備をめぐり「哲学の道デザイン検討会議」を設置した。 ◆橋本 関雪 近代の画家・橋本 関雪(はしもと-かんせつ、1883-1945)。男性。本名は成常、のち関一、別号は白沙村人。神戸市の坂本村(中央区)に生まれた。父は旧明石藩の儒者・海関の長男。母フジ。幼少より父に漢詩・書画などを学ぶ。湊川尋常高等小学校中退後、四条派の画家・片岡公曠に入門した。京都岡崎・第4回内国勧業博覧会で席上揮毫する。1898年、絵画修行のために上京した。1899年、神戸に帰る。1900年、神戸美術協会主催で東宮御慶事記念展覧会に「王昭君」を出品、御前揮毫をした。1903年、京都・竹内栖鳳の竹杖会に入る。岩見よねと結婚した。1906年、東京美術研精会主催展覧会で「四面楚歌の声」が研精賞を受ける。満州軍総司令部嘱託として日露戦争に従軍した。神戸在住の若手画家による「神戸絵画研精会」を興し、機関紙『白毫』を編集発行した。1907年、神戸で従軍記念絵画展を開く。1913年、中国、満州、朝鮮を遊行する。京都に移り岡崎・徳成橋畔に住む。1915年、南禅寺・金地院に移る。明石の二見に蟹江白鱸荘を完成させる。1916年、第10回文展「寒山拾得図」は初の特選になる。白沙村荘が完成し移り住む。1917年、第11回文展で「睨雲林」が特選になる。金島桂華らと共に中国を旅行した。1918年、第12回文展の「木蘭」が特選になる。1919年、京都美術学校新設問題について、京都市長・安藤謙介は関雪、竹内栖鳳、上村松園らと協議を行う。第1回帝展の審査委員、関雪の門下生により「新篁会」が組織される。1920年、第2回帝展の審査委員、東京博覧会の審査委員をつとめる。1921年、欧州旅行した。1923年、竹内栖鳳の「竹杖会」を脱会したという。1925年、関雪画塾「新篁会」を解散する。1926年、関雪、石井林響、小杉未醒ら8人により「解衣社」を結成した。関雪、堂本印象、福田平八郎ら6人で「六合会」を創立する。1927年、欧州旅行する。1929年、紀州・矢の子峠で自動車事故により負傷する。中国旅行した。1931年、パリ開催の「日本美術展」(1929)の功により、竹内栖鳳、横山大観らと共に「シュバリエ・ド・レジョン・ド・ヌール勲章」を授与した。1934年、近代美術館建設期成会の発起人に参加する。1936年、古川北華を中心に、関雪、津田青楓ら6人で「興遊会」を結成した。冨田渓仙、横山大観ら14人で帝国美術院に辞表を提出した。1937年、帝国芸術院が成立し、会員に任命される。戦時下、1937年頃より、愛国運動に関わり戦争画、奉納画も描く。1940年、建仁寺方丈の襖絵「生々流転」など60面が完成した。1942年、吉川英治とともに南方従軍旅行を行う。瑞米山・月心寺(大津市大谷町走井)に葬られる。63歳。 新南画と呼ばれ、四条派をもとに東西の絵画諸派の影響も受けた。動物画に秀でた。造営した別邸はほかに大津「走井居」、明石「蟹紅鱸白荘」、宝塚「冬花庵」がある。 ◆西田 幾多郎 近代の哲学者・西田 幾多郎(にしだ-きたろう、1870-1945)。男性。号は寸心、松塢。石川県の生まれ。金沢・高等中学(後の第四高等学校)で同級に鈴木大拙がいた。同校を中退する。1894年、東京大学哲学科選科卒業。1896年、金沢・第四高等学校講師、後に教授に就任した。1909年、学習院教授になる。近衛文麿らが影響を受けた。幾多郎は、参禅し、T.H.グリーン、W.ジェームズの哲学に学ぶ。1910年以後、京都帝国大学で倫理学、宗教学、1914年、哲学科の教授になる。1928年、退官後、「場所的論理と宗教的世界観」を完成させた。1940年、文化勲章を受賞した。 若い頃より禅に関心を寄せ、禅師を訪ねる。妙心寺で参禅し、金沢・臥龍山雲門老師にも参じ続けた。『善の研究」(1911)を刊行し主意主義に立つ。『働くものから見るもの』(1927)で、西洋哲学の「場」と、仏教(禅)、儒教などの東洋思想の「無」とを統合した。「場所」「絶対無」「絶対矛盾的自己同一」など、「西田哲学」体系を構築し、田辺元とともに京都学派をなした。76歳。 墓は妙心寺・霊雲院(右京区)にある。 ◆田中 美知太郎 近現代の哲学者・評論家・田中 美知太郎(たなか-みちたろう、1902-1985)。男性。新潟県の生まれ。1926年、京都帝国大学文学部哲学科選科を卒業した。 1928年、法政大学講師、1930年、東京文理大学講師になる。1938年、処女作のプラトンの訳注『テアイテトス』を出版した。 1945年、東京大空襲で大火傷を負う。1947年、京都大学文学部助教授、1950年-1965年、同教授になった。 1950年、呉茂一、高津春繁らと「日本西洋古典学会」を設立する。1956年-1965年、同委員長を務めた。 1968年、福田恆存、小林秀雄、鈴木重信らと「日本文化会議」を設立し、理事長になる。1972年、文化功労者になった。 1978年、文化勲章を受章した。晩年、プラトン研究に専念する。著『ロゴスとイデア』、『プラトン』、『市民と国家』など多数。83歳。 ギリシア哲学の権威で、文学、歴史、悲喜劇の翻訳、ラテン文化研究の先駆者でもあった。時流におもねない政治論・文明評論でも活躍した。 ◆和辻 哲郎 近現代の哲学者・倫理学者・和辻 哲郎(わつじ-てつろう、1889-1960)。男性。兵庫県神崎郡(姫路市)の生まれ。医家の次男。1901年、 兵庫県立姫路中学校に入学した。1906年、 第一高等学校に入学する。1907年、 一高の「校友会雑誌」に創作「炎の柱」、論説「霊的本能主義」を発表した。1908年、文芸部委員になる。論説「精神を失ひたる校風」を記した。1909年、第一高等学校を卒業し、東京帝国大学文科大学哲学科に入学した。在学中に、谷崎潤一郎、小山内薫らと第2次「新思潮」に参加する。1912年、高瀬照と結婚する。東京帝国大学文科大学を卒業した。1913年、『ニイチェ研究』、1915年、『ゼエレン・キェルケゴオル』を出版する。1919年、大和の地を訪ね、旅行記『古寺巡礼』を出版する。1920年、東洋大学教授に就任する。日本精神史の『日本古代文化』を刊行した。1921年、岩波書店の雑誌「思想」の編集に参加する。1922年、法政大学、慶応義塾大学、女子英学塾(現・津田塾大学)で教えた。1924年、法政大学文学部主任教授になる。1925年、京都帝国大学文学部講師になり、京都市左京区鹿ヶ谷に転居した。助教授になり倫理学を教えた。1927年、『原始仏教の実践哲学』を刊行した。道徳思想史研究のためドイツへ留学する。1928年、欧州を旅行し帰国した。1931年、京都帝国大学文学部教授に就任する。1932年、『原始仏教の実践哲学』を学位論文として博士号を得る。1934年、東京帝国大学文学部教授に就任した。1935年、アジア、ヨーロッパの風土・地域文化を考察した『風土』を著した。『人間の学としての倫理学』を出版する。1940年、高坂正顕、金子武蔵の協力を得て、岩波講座『倫理学』の編集にあたる。1945年-1946年、山中謙二、金子武蔵らと「近世というものを初めから考えなおしてみる」研究会を始める。1947年-1949年、佐々木惣一と国体変更論争を行なう。1948年、「生成会」の創立に参加し、機関誌「心」発刊し、編集委員になる。1949年、東京大学教授を退任した。学士院会員になる。1950年、日本倫理学会成立し、初代会長になった。1951年、敗戦の原因を究明した『鎖国』(1950)で読売文芸賞を受賞した。1953年、『日本倫理思想史』(1952)で毎日出版文化賞を受賞する。1955年、文化勲章を受賞した。1960年、従三位勲一等瑞宝章を受賞した。 71歳。 日本での実存哲学研究の先駆者であり、ニーチェ、キルケゴール、仏教美術にも関心を持つ。倫理学を人と人との間の学と捉える和辻倫理学を樹立した。 ◆河上 肇 近現代の経済学者・思想家・河上 肇(かわかみ-はじめ、1879-1946)。男性。山口県岩国の生まれ。下級士族の家だった。岩国学校を経て、山口高等学校では国家主義的で詩人を志望した。1898年、東京帝国大学法科大学政治科に入学する。内村鑑三、木下尚江らの講演を聞き、キリスト教に接した。1901年、足尾鉱毒問題で婦人鉱毒救済会の講演・募金活動に対し、衣類など持ち物を救済会に送った。1902年、帝大卒業後、同大学農科大学講師、専修学校、学習院で農政学を教える。『日本経済新誌』を主宰する。 1905年、読売新聞に「社会主義評論」(筆名・千山万水楼主人)を連載した。トルストイの『我が宗教』を読み、仏教思想家・伊藤証信の無我愛の運動に共鳴し、一時「無我苑」に参入する。1906年、読売新聞記者になる。1907年、『日本経済新誌』を創刊し、田口鼎軒(卯吉)の自由貿易論・商工立国論を批判した。1908年、京都帝国大学講師になり経済史を教える。1909年、京大助教授になる。1911年、沖縄に地割制調査に赴き、講演が誤解を受けた。(沖縄舌禍事件)。1913年-1915年、ヨーロッパへ留学した。1915年、帰国後に京大教授になり、経済学史、経済原論を担当する。『祖国を顧みて』で独自の東西比較文明論を展開する。 1917年、『貧乏物語』、1919年-1930年、個人雑誌『社会問題研究』を刊行する。1923年、経済思想史『資本主義経済学の史的発展』は櫛田民蔵により批判を受ける。1925年以後、マルクス主義・『資本論』に傾倒する。 1928年、『マルクス主義講座』の推薦文で筆禍を招き、京大教授を辞した。(三・一五事件)。大山郁夫らと「労農党」を結成し、後に大山と意見対立し別れる。 1932年、日本共産党に入党し地下運動に潜入した。「赤旗」の編集に関与する。 1933年、治安維持法違反により検挙される。獄中で『獄中記』、『獄中贅語』を執筆した。1937年まで、入獄した。1941年、京都に移り、閉戸閑人(へいこかんじん)を自称し『自叙伝』を執筆した。著『経済学大綱』『資本論入門』) など。68歳。 マルクス主義者と宗教的求道の道を歩んだ。 墓は法然院(左京区)にある。 ◆田宮 虎彦 近現代の小説家・田宮 虎彦(たみや-とらひこ、1911-1988)。男性。東京の生まれ。船員の父・昂之、母・鹿衛の次男。 父の転勤により下関、姫路、神戸、高知、神戸と移る。1924年、兵庫県立神戸第一中学校(現・県立神戸高等学校)に入学した。1930年、 第三高等学校文科甲類に入学し、文芸部に入部する。1933年、東京帝国大学文学部国文科に入学する。「東京帝国大学新聞」の編集に参加した。1935年、 同人雑誌「日暦」に参加する。1936 年、東京帝国大学を卒業した。武田麟太郎主宰の「人民文庫」創刊とともに執筆者として参加した。「都新聞」に入社し、無届集会のかどで検挙され、5カ月で退社する。以降、国際映画協会、女学校教師、拓務省拓北局、雑誌「文明」編集長など職を転々とする。1938年、平林千代と結婚した。1947年、会津士族を描く『霧の中』を発表し出世作になる。1948年、執筆に専念した。1949年、戊辰戦争、太平洋戦争を描く『落城』、『足摺岬』を雑誌「人間」に発表した。1950年、戦国時代を描く『鷺(さぎ)』、半自伝風『菊坂』、『絵本』を出版した。1951年、『絵本』により、毎日出版文化賞を受賞した。1952年、現代社会の矛盾を描く『異端の子』、1957年、亡き妻との往復書簡集『愛のかたみ』を発表し広く読まれた。平野謙による批判があり、以後、文壇から遠ざかる。1972年、『沖縄の手記から』を出版した。1988年、自宅療養中に自死した。76歳。 ◆森村 誠一 近現代の作家・森村 誠一(もりむら-せいいち、1933-2023)。男性。埼玉県熊谷町の生まれ。1945年、太平洋戦争熊谷空襲で被災し、作家を目指す原体験になる。埼玉県立熊谷商業高等学校卒業後、自動車部品会社に勤務、その後、青山学院大学文学部英米文学科に進学した。1958年、大学卒業後、新大阪ホテル、その後、ホテルニューオータニに勤務した。1969年、推理小説『高層の死角』で第15回江戸川乱歩賞を受賞した。1973年、『腐蝕の構造』で第26回日本推理作家協会賞を受賞し、社会派ミステリーの第一人者になる。1976年、『人間の証明』で第3回角川小説賞を受賞し、1977年、映画版が公開された。1983年以降、『忠臣蔵』など歴史・時代小説も手掛ける。1999年、小説家を育成する「山村教室」の名誉塾長に就任する。2008年より、「新・おくのほそ道写真俳句紀行」を始めた。2003年、第7回日本ミステリー文学大賞、2011年、時代小説『悪道』で第45回吉川英治文学賞を受賞した。90歳。 ◆哲学の道 「哲学の道」の名の由来は、京都大学教授・西田幾太郎(にしだ-きたろう、1870-1945)に因む。「西田哲学」として、著書『善の研究』で知られ、「京都学派」の創始者になる。 哲学者・田中美智太郎(1902-1985)、哲学者・和辻哲郎(1889-1960)、京都大学教授・経済学者・河上肇(1879-1946)らもこの道を思索したという。 「哲学の道」は当初、琵琶湖疏水分線の巡回用の細い道に過ぎなかった。その後、疏水の東にある小道が、ドイツ・ハイデルベルクの「哲学者の道 (Philosophenweg)」に似ていたことから「哲学の道」と名付けられた。 ドイツ最古の大学が設立されたハイデルベルクでは、ネッカー川を挟み対岸に哲学者の道があった。カント(1724-1804)、ヘーゲル(1770-1831)、大学人らも散策した。 この「哲学者の道」に倣い、疏水沿いの両道を「哲学の道」として総称するようになったともいう。太平洋戦争末期に学徒出陣した京大医学部の学生が、「哲学者の道」から名付けたともいう。 哲学の道の途中に、西田幾太郎の歌碑「人は人 吾はわれ也 とにかくに 吾行く道を 吾は行なり」が立つ。1981年5月に立てられた。閃緑岩(鞍馬石)。 ◆琵琶湖疏水支線 近代、1889年に琵琶湖疏水分線(支線)が完成した。全長は8.390.4kmある。蹴上の琵琶湖疏水から分流北上し、左回りに大きく迂回している。南禅寺境内の水路閣、永観堂裏は第5トンネルを抜け、哲学の道に沿って流れ、開水路の白川疏水として西へ向かい、高野川の川床下を木樋(現在はコンクリート造)で潜り、松ヶ崎、下鴨を経て、鴨川の下を木樋(現在はコンクリート造)で潜り、現在の紫明通の開水路を流れ、新町頭で御所用水を分水し、最後は小川(後に堀川)へ流入していた。 当初は幹線水路の計画だったという。その後、計画縮小されている。分線の目的は、琵琶湖から幹線に流れ込む300の水量のうち、250個は水力発電水路に利用し、50個は水力、用水、防火用水に利用するというものだった。琵琶湖疏水の完成後は、琵琶湖疏水分線は水道原水を送った。 ◆市電の敷石 かつて市電の路面に使用されていた敷石(御影石)は、市電全廃後に各所で転用された。石畳としては、二年坂、産寧坂(三年坂)、石塀小路、新橋通、哲学の道などで再利用されている。 ◆文学 ◈近現代の小説家・田宮虎彦(1911-1988)の『卯の花くたし』(1954)、『琵琶湖疏水』(1949)、『鹿ヶ谷』(1951)に疏水界隈が登場する。田宮は三高時代(1930-1933)を京都で過ごし、その後、東大に進学した。 作品には、戦争前夜の閉塞した状況下で、「私」という青年の心情が自伝的要素を含み描かれている。 ◈現代の作家・森村誠一(1933-2023)の『喪失』(2007)中の短編『永遠の至福』(2005)に、疏水沿い哲学の道に現存する「ギャラリー・染めのひとみ」が登場する。 主人公の刑事・棟居(むねすえ)は、店頭に飾られていた桜の花吹雪の写真中に、偶然に映り込んだ男女の姿に目を留めた。その後、その女性はある事件の犠牲になる。棟居は、女性の周辺を洗い始める。 ◆映画 銀閣寺道は、現代劇映画「噂の女」(監督・溝口健二、1954年、大映)、現代劇映画「いちげんさん」(監督・森本功、1999年、スカイプランニング、ホリプロ)の舞台になる。視覚障がい者の京子(鈴木保奈美)が恋人と散策する。 ◆関雪桜・植物 琵琶湖疏水の両岸には、450/400本のソメイヨシノなどのサクラ並木がある。 そのうちの半数(300/12本とも)は、「関雪桜」と呼ばれている。近代、1922年/1921年に、日本画家の橋本関雪の妻・ヨネ(米子)により寄贈され、植栽された。関雪は、画壇で成功したお礼に、妻と相談して植えたという。なお、橋本関雪記念館(白紗村荘)も銀閣寺道近くにある。 ほかに、ツツジ、トベラ、ウバメガシ、カエデなどの植栽がある。 ◆自然 ◈疏水一帯は、幼虫がアシブトシリアゲアリと共生関係にある、珍蝶のキマダラルリツバメの生育地になっている。 特異な生態で知られている。蝶の幼虫はクロマツ、アカマツの老木にあるアリの巣に運ばれる。アリは口移しに幼虫に餌を与える。幼虫はアリに蜜を出して与える。 ◈ゲンジボタル(京都市指定天然記念物)の生育地にもなっている。川には餌になるカワニナが生息し、増水などがない管理された川であることも幸いしている。毎年5月下旬-6月にかけてホタルを見ることができる。ヘイケボタルもいるという。近年、生息数が減っている。 ◆アニメ ◈アニメーション『七人のナナ』(原作・監督・今川泰宏、制作・A・C・G・T、2002年1月-6月、全25話)の舞台になった。「鈴木ナナ」、「小野寺瞳」が登場する。 ◈アニメーション『けいおん!(第1期)』『 けいおん!!(第2期)』(原作・かきふらい 、監督・山田尚子、制作・京都アニメーション、第1期2009年4-6月、第2期2010年4月-9月、第1期全14話、第2期全27話)の舞台になった。第5話で登場する。 ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、監督・湯浅政明、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)の第5話「ソフトボールサークル『ほんわか』」で、哲学の道、大豊橋などに「私」、「小津」が登場する。 *参考文献・資料 『京都大事典』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『琵琶湖疏水の100年 叙述編』、『琵琶湖疏水の100年 資料編』、『京都絵になる風景』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都 神社と寺院の森』 、『京都の歴史10 年表・事典』、『喪失』、朝日新聞 2025年1月25日付」、ウェブサイト「都市史28 京都の市電-京都市」、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」、ウェブサイト「町田市」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|