|

|

|

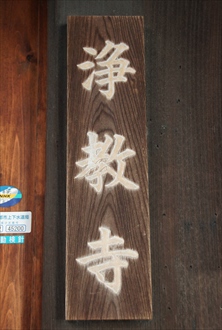

| 浄教寺 (京都市下京区) Jokyo-ji Temple |

|

| 浄教寺 | 浄教寺 |

|

|

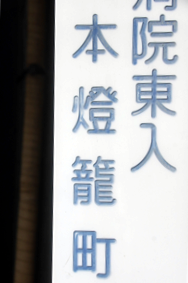

「浄土宗 浄教寺」の寺号石標       熊野大権現  「内大臣平重盛公之碑」  「三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺」  ホテル  【参照】旧外観  【参照】旧寺号板  【参照】本堂  【参照】玄関  【参照】「内大臣平重盛公之碑」  【参照】「本燈籠町」(下京区)の町名 |

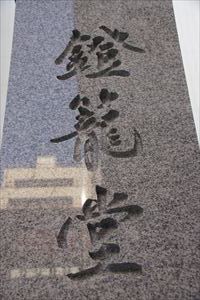

貞安前之町にある浄教寺(じょうきょう-じ)は、山号を多聞山という。平重盛(たいら -の-しげもり)の東山小松谷の邸内にあった精舎の後身とされ、堂号は「燈籠堂」ともいう。

浄土宗、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 平安時代後期、承安年間(1171-1175)初め、武将・平重盛は、東山小松谷の邸内に燈籠堂を建立した。(『平家物語』)。 1185年、平家滅亡後に荒廃した。 室町時代、1449年/1446年/文安年間(1573-1549)、立誉は東洞院高辻(当時の五条、下京区東洞院松原灯籠町、現在の本燈籠町)に移し再興した。第95代・花園天皇より贈られた寺号「浄教寺」に改称する。 安土・桃山時代、1591年/天正年間(1573-1592)、豊臣秀吉の都市改造に伴い、寺町通の現在地に移転した。 江戸時代、伊予宇和島藩主・伊達宗城(在任 : 1844-1858)の宿舎になる。 現代、2020年、9月、「三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺」が境内に開業した。寺院とホテルが一体化している。 ◆平 重盛 平安時代後期の武将・平 重盛(たいら-の-しげもり、1138-1179)。男性。通称は小松内府、灯籠大臣、小松殿。父・清盛、母・右近将監・高階基章の娘の長男。1150年、蔵人になる。1156年、保元の乱で、第77代・後白河天皇側として父とともに源為朝と戦う。1159年、平治の乱でも戦功をあげ、伊予守に任じられる。1163年、後白河上皇の蓮華王院(三十三間堂)造営に伴い、従三位に叙される。公卿に列し近臣になる。1165年、参議になる。1167年、従二位権大納言、東国、西国の山賊・海賊追討を命じられた。1168年病により官を辞した。1171 年、権大納言に復した。1177年、左大将、従二位内大臣になる。平家打倒の謀議、鹿ケ谷事件で、妻・建春門院新大納言は首謀・藤原成親の妹であり、平家一門内で孤立した。事件後、清盛が後白河法皇を幽閉しようとし、諫めたという。(『平家物語』)。1179年、職を辞し出家、静蓮(じょうれん、証空とも)と号した。 信仰厚く、燈籠堂では毎月14日、15日に融通大念仏会を行ったという。平家、他家の美貌の女房を堂に集め称名念仏を行い、燈籠大臣と呼ばれた。遺体は六波羅第に葬られた。平氏都落ちの際に焼き捨てられる。42歳。 東山小松谷、五条坊門万里小路に邸があった。浄教寺は、小松殿の東山燈籠堂の後身といわれている。 ◆源智 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・源智(げんち、1183-1239)。男性。妙法院法印、号は勢観房(せいかんぼう)。父・武将・平師盛(もろもり)(平清盛の5男)、母・秘妙。1185年、平家滅亡後、源氏の探索から逃れ、母・秘妙は密かに源智を法然の弟子・真観房感西に託した。1195年、13歳で法然の門に入り、円頓戒を受けた。源智は終生身分を隠し、感西、法然両師に仕えたという。後に慈円により出家する。その後、18年間、法然に近侍し、本尊、大谷の坊舎、円頓戒の道具などを譲り受ける。1212年、法然の臨終の際に、法然が書いた遺訓『一枚起請文(きしょうもん)』を授けられた。同年、法然没後、勧進し阿弥陀仏像を造立した。胎内に源智自筆の願文、4万数千人の結縁者交名(けちえんしゃ-きょうみょう)を納めた。(滋賀・玉桂寺)。その後、賀茂社の傍ら神宮寺・功徳院(知恩寺の基)に住し、隠遁生活を送る。念仏衆の紫野門徒を擁していた。1234年、東山大谷の法然廟を修理し、知恩院の基を築く。著『選択(せんちゃく)要決』、醍醐寺本『法然上人伝記』。56歳。 墓は百万遍知恩寺(左京区)にある。 ◆立誉 室町時代中期の浄土宗の僧・立誉(?-?)。詳細不明。1449年、浄教寺を再興した。 ◆建築 本堂は、築200年ほどを経ていた。「灯籠堂古蹟」の扁額が掲げられていた。 現代、2020年9月に、「三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺」が境内に開業し、奥に本堂も建替えられている。 ◆仏像・木像 ◈本堂に本尊「阿弥陀如来」を安置する。 ◈「平重盛像」を安置している。 ◆文化財 平家琵琶が残されている。江戸時代の『京雀跡追』(1678)には、京極四条辺りで作られる筆とともに、琵琶が名絃の誉れ高かったという。 かつて、琵琶法師の座があり、当寺で平家琵琶が演奏されていたという。 ◆鎮守社 鎮守社には重盛が勧請した熊野大権現が祀られている。 ◆碑 境内に「内大臣平重盛公之碑」が立つ。江戸時代後期-近代の皇族・政治家・軍人・有栖川宮熾仁親王(1835-1895)筆による。 ◆燈籠堂 平安時代後期、承安年間(1171-1175)初め、武将・平重盛は東山小松谷の邸内に燈籠堂を建立した。 48間(87.2m)の精舎を建て、各柱間毎に1体ずつ、全部で48体の阿弥陀仏を安置した。1間毎に若い6官女(全体で280人)を置き念仏を唱えさせた。48個の燈籠を掲げたことから燈籠堂と呼ばれた。 重盛は「心のやみの深きをば 灯籠の火こそ照らすなれ 弥陀の誓ひをたのむ身は 照らさぬところはなかりけり」と唱え、堂の周囲を廻る礼賛行道(らいさんぎょうどう)を行った。このため、重盛は「燈籠大臣」と呼ばれた。(『平家物語』『源平盛衰記』巻11) ◆法然・重盛 鎌倉時代前期、1206年、法然(1133-1212)は、四国へ流される半年ほど前に、東山大谷から公卿・九条兼実(1149-1207)の別邸・小松殿に移った。兼実は、1202年に法然により授戒出家している。 小松殿はもと平重盛(1138-1179)の邸であり、当時は、近くの月輪に屋敷を構えていた兼実が領有した。1207年、法然はこの地から四国へ向かう。 重盛の孫・源智(1183-1239)は、法然の弟子のひとりになる。 ◆ホテル 現代、2020年9月に、境内に「三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺」が開業した。寺院の建て替えに際して、ホテルが一体化した。 本堂のほか、客室、大浴場、レストランなどを備えている。檀家以外でも宿泊利用できる。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都府の歴史散歩 上』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都・山城寺院神社大事典』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|