|

|

|

| 建勲神社 (京都市北区) Takeisao-jinja Shrine |

|

| 建勲神社 | 建勲神社 |

|

|

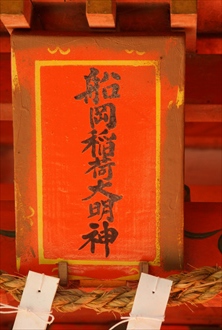

標石       信長が好んだという『敦盛』の一節、「人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢幻の如くなり ひとたび生を得て 滅せぬ者のあるべきか」、花崗岩   社務所  岩盤  貴賓館  手水舎  手水舎  狛犬、花崗閃緑岩  東の比叡山の眺望    拝殿  拝殿  拝殿、祓串  拝殿  拝殿  拝殿      神門  神門    本殿   神饌所  祭器庫  船岡山妙見社、船岡山の地の神・玄武大神を祀る。妙見は北極星の意で玄武の象徴。諸厄消除、万病平癒、家宅守護の神徳。  命婦社(みょうぶしゃ)、命婦元宮  命婦元宮、稲荷大神の眷属を祀る。船岡山の霊狐を祀り、伏見稲荷の元宮とされている。  命婦元宮  境内社・義照稲荷(よしてるいなり)神社  境内社・義照稲荷神社  境内社・義照稲荷神社  境内社・義照稲荷神社  境内社・義照稲荷神社、西陣織の祖神・宇迦御霊大神、国床立大神、猿田彦大神を祀り、秦氏の守護神、西陣織の祖神。  境内社・義照稲荷神社  船岡稲荷、1968年遷宮された。衣食住安泰繁栄の守護神  船岡稲荷      神石「大平和敬神」、旧本殿跡になる。  大平和敬神の石標  大平和敬神、「旧本殿 真音柱跡」の石標  |

船岡公園の東にある建勲神社(たけいさお/けんくん-じんじゃ)は、かつて建織田社(たけしおり-たしゃ)、建勲社(たけいさおしゃ)とも呼ばれた。「けんくんさん」と親しまれている。 主祭神は織田信長、その子・織田信忠を祀る。旧別格官幣社。 京都刀剣御朱印めぐりの一つ。 夢の成就、大願成就、難局突破、災難除け、産業指導の神などの信仰がある。織田木瓜紋の御守が授与される。 ◆歴史年表 近代、1868年、木戸孝允、高矢主膳、五条為栄らが、織田信長の表忠(忠義をあらわす)を建議した。 1869年、東京の織田信長の子孫・織田信敏が神社建立を請願した。健織田社(たけしおりたの-やしろ/たけおだの-やしろ)の神号を賜る。信敏の東京邸内と、織田家旧領地の天童城跡に建勲社(山形県天童市)がそれぞれ造営される。 1870年、神号を建勲神社に改めた。 1875年、官国幣社の制により別格官幣社に列した。船岡山東麓に社地を得る。この地は、豊臣秀吉が信長の菩提を弔うために予定していた天正寺境内になる。 1880年、9月1日、船岡山中腹(現在の旧本殿跡)に社殿が建立される。(『京都神社誌』)。東京より遷座される。同年/1881年、信長の子・信忠を合祀した。 1910年、秀吉を祀る豊国神社より低い位置に境内地があるとして、船岡山の山頂一帯(現在地)に10棟の新社殿が遷された。 1917年、信長に正一位を追贈する。 1934年、室戸台風で拝殿、社務所が大破した。 現代、2018年、9月、台風21号により倒木被害があった。手水舎、義照稲荷社、船岡妙見社が倒壊した。 ◆織田 信長 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信長(おだ-のぶなが、1534-1582)。男性。幼名は吉法師(きちほうし)、三郎、官名は上総介(かずさのすけ)。尾張(愛知県)の生まれ。父・守護代家老・織田信秀、母・土田御前。1546年、元服し、1547年、三河へ初陣、1549年、美濃・斎藤道三の娘・濃姫と結婚した。1551年、父没後、家督を継ぐ。1557年、弟・信行らの反乱を抑え、1558年、信行を暗殺した。1559年、岩倉城主・織田信賢を破り尾張国を統一した。1560年、桶狭間の戦で駿河・今川義元を討つ。1562年、三河・松平元康(徳川家康)と同盟を結ぶ。1563年 、本拠を小牧山城に移転した。 1567年、美濃・斎藤龍興を滅ぼし、稲葉山・井ノ口城を岐阜城に改める。1568年、近江・六角義賢を追い上洛し、足利義昭の将軍職就任を助けた。二条御所の造営を行う。1569年、北伊勢・北畠氏を屈伏させ、二男・信雄を養子に入れる。イエズス会・フロイスの京都往還を許した。軍資金提供を要求し拒否した自治都市・堺を攻める。1570年、姉川の戦で信長・家康の連合軍は浅井長政・朝倉義景の連合軍を破る。摂津で三好三人衆を討ち、石山本願寺との合戦も起こる。1570年-1574年、伊勢・長島の一向一揆を鎮圧した。1571年、浅井らに与した延暦寺を焼討した。1573年、将軍義昭を追放し、室町幕府を滅ぼす。示威のため上京を焼く。1575年、長篠の戦で家康と連合し、鉄炮隊により武田勝頼を破る。従三位権大納言兼右近衛大将になり、岐阜城を本拠とし、家督を嫡男・信忠に譲る。1576年、拠点になる安土城を築く。1577年、従二位右大臣になる。1580年、石山本願寺(大坂本願寺)と和睦し、畿内は平定される。中国の毛利氏攻略に動く。第106代・正親町天皇の東宮誠仁(さねひと)親王を猶子とし、1581年 、内裏東で京都御馬揃えを催した。1582年、甲斐・武田氏を滅ぼし、信濃の北口を平定した。中国の毛利氏を攻めるため本能寺に宿泊し、家臣・明智光秀に討たれ自害した。全国統一の業半ばで倒れる。(本能寺の変)。49歳。 京都所司代に村井貞勝を任命し、守護などのを掌握、家臣団が各地を支配した。戦で鉄砲を初めて実戦使用した。指出(さしだし)・検地、分国での関所廃止、撰銭令(えりぜにれい)を出し通貨整備を行おうとした。京七口の皇室領率分関を残した。貿易奨励、商人統制を行い、城下町以外では座組織を認めた。比叡山延暦寺、槇尾寺、高野聖、一向一揆への弾圧の一方、キリスト教を保護した。上京、尼崎を焼き、堺などの武装を解除した。城下町安土では楽市・楽座、公事免許などを実施した。茶の湯の千利休、津田宗及、今井宗久らを茶道として召し抱えた。 墓は大徳寺・総見院(北区)、阿弥陀寺(上京区)、本能寺(中京区)、建勲神社(北区)は信長を祀る。 ◆天正寺 安土・桃山時代、1582年、本能寺の変後、主君の仇をとった豊臣秀吉は、船岡山で織田信長の法要を行う。一体の信長木像を焼き、その灰を新しく建立した大徳寺の総見院に埋めて菩提寺とした。 秀吉は、船岡山と大徳寺をつなぐ長廊を造り、船岡山東麓に「天正寺」を建てようとした。新しい信長の菩提寺であり、もう一体の信長木像を寺に安置する予定だった。 1584年末、第106代・正親町天皇から、元号寺院として「天正寺」の寺号を得る。開山予定の大徳寺・古渓宗陳(こけい そうちん)が計画を進める。だが、石田三成により頓挫する。古渓禅師は秀吉により博多に配流された。現在、信長木像は、大徳寺塔頭・総見院に祀られている。 ◆建築 近代、1872年、大蔵省は「制限図」と呼ばれる設計規格の適用を決定した。各社格に応じて建坪、社殿配置、平面形式を規制するものだった。当社は、この適用初例になる。 ◈「神門」は、近代、昭和期(1926-1989)初期に建て替えられた。入母屋造妻入。 ◈「本殿」は、近代、1880年に建てられている。円柱、切目長押、内法長押、直線的な舟肘木などが見られる。一間社流造、檜皮葺。 ◈「拝殿」は、近代、1880年に建てられた。基壇は亀腹、角柱、地長押、内法長押、内法貫。入母屋造妻入、檜皮葺。 ◈「貴賓館」は、旧社務所だった。現在は式台に千鳥破風がある。かつてはなかった。 ◆文化財 信長ゆかりの宝物を多数所蔵している。 ◈武装具「紺糸威胴丸(こんいとおどしどうまる)兜・大袖付(かぶと・おおそでつき)」(重文)は、室町時代末期(16世紀)作になる。織田信長が愛用したとされ、丹波・柏原藩に伝来した。 胴丸は、鉄1枚と革2枚の黒漆塗り小札(こざね)を交互に重ね合わせる。板と板をつなぐ紐の威毛(おどしげ)は、「毛引威(けびきおどし)」という紺糸を隙間なく威(おど)す。 兜は、鉄地板を矧(は)ぎ合せ黒漆を塗る四十間筋兜(すじかぶと)になる。鉄板を接ぎ留める鋲(星)を見せず、鉄板の縁を捩(ねじ)り立て、接ぎ目を筋状に見せる。庇の眉庇(まびさし)に、鍍金魚子地枝菊文彫(ときんななこじえだきくもんぼ)りの前立物の鍬形が付く。鍍金の鍬形と黒漆塗の桔梗か輪(ききょうかりん)文金箔押しになる。胴裾の草摺(くさずり)が十二間に分かれ、兜の頸部を守る錣(しころ)が小形になっている。 胴高33.9㎝、草摺長28.8㎝、兜鉢高10.8㎝、大袖長36.4㎝。 ◈刀剣「宗三左文字(そうざさもんじ)」(重文)は、南北朝時代に造刀された。かつて三好宗三(?-1549、三好政長)が所有した。「三好左文字」「義元左文字」などとも称される。 ◈短刀「薬研藤四郎」写しは、刀匠・藤安将平(ふじやす-まさひら、1946-)作による。織田信長が愛用したという。2018年に奉納された。 ◈安土・桃山時代、16世紀の紙本墨書『信長公記』全15冊(重文)は、信長右筆・太田牛一が書き留めた信長の一代記であり15年にわたる。安土・桃山時代、1582年の本能寺の変まで記している。 ◈拝殿に織田信長肖像画、木下藤吉郎、柴田勝家、森蘭丸、平手政秀ら36功臣の肖像画(板額)が掲げられている。毎年、12人を掲示し年末に入れ替え、3年で一巡する。 ◆船岡山妙見社 船岡山の地の神、玄武大神を祀る。平安時代前期、794年、平安京遷都に際して、風水により山は大地の生気ほとばしる玄武の小山と卜された。北の基点として平安寮が建てられる。 「玄武神は亀なり。北方に鎮り諸厄を祓い給う。玄武神は今の妙見菩薩にして童形なり。玄武の大元は国常立尊なり。水の神にして宅神なり。病魔退散の神なり。」(『霊符縁起集説』、1707年)とある。 諸厄消除、万病平癒、家宅守護などの信仰がある。 ◆義照稲荷神社 義照稲荷神社は、奈良時代、709年、秦氏が創祀したという。織物、穀物、衣食の神として祀られたことに始まるという。西陣織物の大神として崇敬を集めた。秦氏の祖先神であり、養蚕稲荷になる。 ◆大鳥居 「大鳥居」は府下最大の木造明神型白木造になる。当初は、近代、1880年に建てられた。1934年に建替えられ、現代、2000年に大改修される。 素木造、材は樹齢200年以上という台湾阿里山産の紅ヒノキ材による。最大高さ7.43m、最大幅10.3m、本径0.7m。 ◆有栖川 有栖(ありす)川という名の川は、都にいくつかあった。紫野には、雲林院南に賀茂社の斎院が置かれていたことに関係している。有栖川の有栖とは「荒樔」の意味であり、禊(みそぎ)の行われる川を意味した。 有栖川(若狭川)は、鷹ヶ峰の湧水を水源とし、大徳寺(紫野大徳寺町)の東、建勲神社鳥居前(紫野下築山町)付近に流路があったという。 川には「御所の橋」と呼ばれる石橋が架けられていた。平安時代、第53代・淳和天皇(786-840)の離宮があり、この名の由来になったという。 源義経と弁慶が出会った橋は、この橋だったともいう。御所の橋が転訛しその後、伝えられる五条橋になったという。紫野周辺にも源氏ゆかりの史跡が複数存在する。 ◆樹木 サクラ、ツツジ、サツキ、紅葉、ツバキなどがある。 ◆アニメ ◈アニメーション『刀剣乱舞-花丸-(第1期)』『続 刀剣乱舞-花丸-(第2期)』(原作・DMM GAMES/Nitroplu、監督・直谷たかし(第1期)・越田知明(第2期)、制作・動画工房、第1期2016年10月-12月、第2期2018年1月-3月、第1期全12話、第2期全12話)の舞台になった。作品は2006年にゲームから始まり、その後ミュージカル、舞台化、アニメ、映画化された。 ◆船岡祭 船岡祭(10月19日)は、織田信長が室町時代後期、1568年に初めて入洛した日を記念して行われる。 信長が、1560年の桶狭間の戦いで、出陣の際に舞ったとされる敦盛の舞が奉納される。鎧武者の行列がある。年によっては、火縄銃の実射、宝物公開なども行われる。 ◆年間行事 祭礼(7月10日)、船岡祭(10月19日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都古社寺辞典』、『京都の近代化遺産』、『続・京都史跡事典』、『京都大事典』、『秀吉の京をゆく』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都ご利益手帖』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『あなたの知らない京都の歴史』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、説明板、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「京都国立博物館」 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|