|

|

|

| 祇園小唄歌曲碑・祇園小唄・吉うた (京都市東山区) Gion Kouta Song Monument |

|

| 祇園小唄歌曲碑 | 祇園小唄歌曲碑 |

|

|

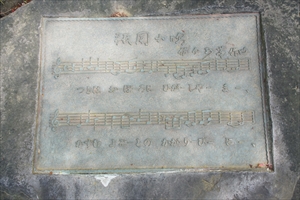

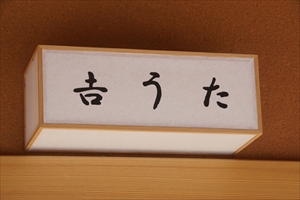

祇園小唄歌曲碑(左)、譜面銅板  祇園小唄歌曲碑  祇園小唄歌曲碑、「祇園小唄」の陰刻  祇園小唄歌曲碑、歌詞  祇園小唄歌曲碑、「幹彦」の名  譜面銅板  譜面銅板  円山公園  【参照】吉うた  【参照】吉うた  【参照】吉うた  【参照】吉うた、「見越しの松」  【参照】吉うた近く  【参照】花見小路  【参照】花見小路 |

円山公園(東山区)内の瓢箪池西北畔に、「祇園小唄歌曲碑(ぎおん-こうた-かきょく-ひ)」が立つ。 祇園小唄の作詞は長田幹彦、作曲は佐々紅華、唄は元芸妓・藤本二三吉による。無声映画の主題歌にもなり全国的に人気を博した。祇園の芸舞妓による舞踏曲の代表作になっている。 ◆歴史年表 近代、1928年、小説家・作詞家・長田幹彦は、祇園のお茶屋「吉(よし)うた」に滞在し、「祇園小唄」を作詞した。 現代、1961年、11月、「吉うた」2代目女将・お龍の尽力、京都市、京都新聞社、祇園甲部組合などにより、円山公園内に「祇園小唄歌曲碑」が立てられた。 2001年より、「祇園小唄祭」が催されている。 2019年、7月、お茶屋「吉うた」が類焼する。 2021年、「吉うた」が再建される。 ◆長田幹彦 近現代の小説家・長田幹彦(ながた-みきひこ、1887-1964) 。男性。東京の生まれ。父・開業医・足穂、母・光喜の次男。兄・詩人・劇作家・長田秀雄。中学時代から兄の影響で「新詩社」に入る。後に脱退した。1909年、早稲田大学英文科在学中に、『スバル』同人になり詩文を投稿する。一時学業を放棄し、東北・北海道を放浪した。鉄道工夫、炭坑夫、旅役者などの生活を送る。1912年、大学を卒業する。旅役者の生活に取材した『澪(みお)』(1911-1912)、『零落』(1912)を執筆し流行作家になる。その頃、1年ほど京阪で小説家・谷崎潤一郎と滞在した。以後、「祇園物」の『祇園』(1913)、『祇園夜話』(1915)などの「情話文学」(長編300、短編600)を多作した。一時は谷崎と並ぶ耽美派作家になる。評論家・政治家・赤木桁平(こうへい)の『遊蕩文学の撲滅』(1916)以後、幹彦は通俗化し文壇から離れた。日本ビクター顧問として流行歌を作詞し、『祇園小唄』(1930)、『島の娘』(1932)、『天竜下れば』(1933)などの作品もある。77歳。 ◆佐々紅華 近現代の作曲家・佐々紅華(さっさ-こうか、1886-1961)。男性。本名は佐々一郎。東京市の生まれ。4歳の時、一家で横浜市に転居する。旧制・横浜小学校、旧制・神奈川第一中学校(現・神奈川県立希望ヶ丘高等学校)を経て、東京音楽学校試験に合格したものの、蔵前の旧制・東京高等工業学校(現・東京工業大学)工業図案科に進学した。1907年、卒業後、東京市内の印刷会社に勤務した。1910年、日本(東京)蓄音器商会(現・日本コロムビア)図案室に入る。レコード袋に音楽に聴き耳を立てる大仏の商標図案(ニッポノホン)、ポスターなどを制作した。1913年、米山正が独立・設立した東京蓄音器(東京レコード)の文芸部長になる。1915年、吹込主任になった。作詞作曲「ウサウサ兎」、「目無し達磨」などのオペレッタ風の童謡(お伽歌劇)を作る。1916年、バレリーナ・女優・高木徳子が「世界的バラエチー一座」を旗揚げし、浅草「キネマ倶楽部」で公演し「浅草オペラ」の嚆矢になる。1917年、紅華は、帝劇洋劇部出身の石井漠、伊庭(いば)孝らと「東京歌劇座」を創設する。脚本も執筆し、浅草のオペラ常設館「日本館」でオペレッタ「カフェーの夜」を公演し成功させた。1921年、伊庭らと生駒劇場(奈良県生駒山頂)に「生駒歌劇技芸学校」を設立し、生駒山歌劇団第1回公演を行う。同年、解散した。1923年、関東大震災後、「五彩会」を主宰した。浅草オペラは消滅する。紅華はレコード界に復帰し、作曲「君恋し」(1922?)、作詞作曲「新銀座行進曲」(1928) を制作した。1928年、日本ビクターの専属作曲家になる。「浪花小唄」(1929)、「祇園小唄」(1930)、「唐人お吉小唄(明烏篇)」(1930)などを制作した。1930年、日本コロムビアに移籍し、新民謡の「民謡作家」、映画音楽、舞踊小唄など2000曲を作曲した。1931年、和風庭園を備えた自宅「枕流荘虚羽亭・京亭」(埼玉県大里郡寄居町に旅館として現存)を設計・監督し、1932年より住む。完成には5年の歳月をかけたという。1936年より、舞踊小唄の作曲、「日本の音楽理論」を執筆した。74歳。 1961年、紅華の没後に、歌手・フランク永井によるリメイク曲「君恋し」が、「第3回日本レコード大賞」を受賞している。紅華の作品は日本的な音階、旋法に洋楽を取り込んでおり、親しみやすいものだった。 墓は妙雲寺(東京都)にある。 ◆お龍 近現代の「吉うた」2代目女将・お龍(おりょう、?-?)。詳細不明。女性。1961年11月23日、お龍の長年の呼びかけにより、祇園小唄歌曲碑建設会(京都市、京都新聞社、祇園甲部組合)などの協力により、「祇園小唄歌曲碑」が円山公園内に建立された。 ◆祇園小唄歌曲碑 円山公園(東山区)の瓢箪池西北角に、「祇園小唄歌曲碑」が立つ。現代、1961年11月23日に、「吉うた」の2代目女将・お龍の長年の呼びかけにより、祇園小唄歌曲碑建設会(京都市、京都新聞社、祇園甲部組合)などの協力により建立された。 作詞は小説家・作詞家・長田幹彦、作曲は作曲家・佐々紅華、唄は元芸妓・藤本二三吉(ふじもと-ふみきち、1897-1976)による。碑の歌詞は長田の自筆による。碑の右脇には、佐々紅華の譜面銅板がある。 「祇園小唄」は、マキノ・プロダクションの無声映画「祇園小唄絵日傘(ぎおんこうた-えひがさ)」(1930)の主題歌として大流行した。映画は、監督・金森万象(かなもり-ばんしょう、1893-1982)による3部作で、「 第1話 舞の袖」、「第2話 狸大尽」、「 第3話 草枕」だった。映画上映の際には、弁士が付き、舞妓姿の女優がスクリーン脇で「祇園小唄」を歌った。 京舞井上流4世・井上八千代(1905-2004)は曲に振り付けしている。舞妓は仕込みの頃から習い、座敷では必ず舞う。「祇園小唄」は祇園の芸舞妓による舞踏の代表作の一つになっている。 碑には歌詞が刻まれている。京都の四季が詠み込まれている。 1.月はおぼろに東山/霞む夜毎のかがり火に/夢もいざよう紅桜/しのぶ思いを振袖に/祇園恋しやだらりの帯よ 2.夏は河原の夕涼み/白い襟あしぼんぼりに/かくす涙の口紅も/燃えて身を焼く大文字(だいもんじ)/祇園恋しやだらりの帯よ 3.鴨の河原の水やせて/咽(むせ)ぶ瀬音に鐘の声/枯れた柳に秋風が/泣くよ今宵も夜もすがら/祇園恋しやだらりの帯よ/ 4.雪はしとしとまる窓に/つもる逢うせの差し向かい/灯影(ほかげ)つめたく小夜ふけて/もやい枕に川千鳥/祇園恋しやだらりの帯よ ◆吉うた 祇園のお茶屋「吉(よし)うた」は、祇園花見小路に東面して建つ。創業100年を超えるという。当初は、川端通の南座の横にあった。初代女将は「うた」と名乗り、「吉うた」の屋号になった。 2代目女将・お龍(おりょう)の時、「吉うた」では定期的に「文士会」という文化サロンが催されていた。歌人・劇作家・吉井勇(1886-1960)、小説家・長田幹彦も通った。近代、1928年に長田は滞在し、お茶屋の2階で「祇園小唄」を作詞した。何気なく書き留めた詩であり、映画主題歌になった際に、少し手直しされた。 現代、1961年11月に、お龍の長年の呼びかけにより、円山公園(東山区)に祇園小唄歌曲碑が立てられた。 3代目女将は「いく」といった。 現在の4代目女将・高安美三子(たかやす-みみこ、1940-)は、「吉うた」に生まれた。2代目のお龍は祖母にあたる。15歳で富晴(とみはる)の名で舞妓になり、売れっ子になった。芸妓を経て24歳でお茶屋を継ぐ。お茶屋には、映画監督・フランシス・フォード・コッポラ(Francis Ford Coppola, 1939-)、女優・ジェシカ・フィリーズ・ラング(Jessica Phyllis Lange, 1949-)、映画監督・相米慎二 (1948-2001)らも訪れた。 女将には、現代、1986年以来、不思議な体験が続いたという。ある時、霊夢があり崇徳天皇が顕れた。その後、女将の働き掛けもあり、荒廃していた崇徳天皇御廟(東山区)の整備の契機になった。2007年には、白峯神社による御廟改修工事が終わった。 2019年7月8日-9日、「吉うた」は近隣火災の類焼により、木造2階建(延べ200㎡)の建物が全焼した。この時、長田愛用の「長田用箋」に書かれていた「祇園小唄」の初期原稿、長田がお龍に贈った著書なども失われた。歌舞伎役者の貴重な記念写真などもすべて焼失した。 2021年4月に「吉うた」は、同じ場所に再建されている。敷地内にあり奇跡的に焼け残った「見越しの松」は、新しい建物内に立っている。 ◆祇園小唄祭 「祇園小唄祭」(11月23日)は、現代、2002年より催されている。 祇園の芸舞妓が祇園小唄を讃え、歌碑に花を添え、歌詞を朗読する。2003年以降は、京都伝統伎芸振興財団(おおきに財団)の主催による。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 京都市の説明板、ウェブサイト「レファレンス協同データベース」、『京都大事典』、「朝日新聞 2020年11月18日」、 『怨霊になった天皇』、『浅草オペラ 舞台芸術と娯楽の近代』、ウェブサイト「観光客締め出しにそれは違うてます 祇園の女将さんの生き方に背筋が伸びた-文春オンライン」、『おおきに。』、 ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|