|

|

|

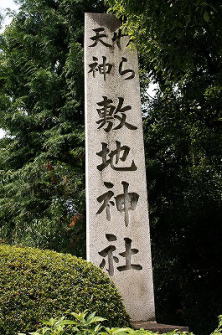

| わら天神宮 (敷地神社) (京都市北区) Wara-tenjingu Shrine |

|

| わら天神宮 (敷地神社) | わら天神宮 (敷地神社) |

|

|

手水舎  手水舎  本殿  本殿、よだれかけ  本殿  六勝稲荷神社、大神六勝(ろくしょう)大神  拝殿  大山祇神社  八幡神社  綾杉明神  綾杉明神   前方後円墳  前方後円墳の上に置かれていた岩 |

わら天神宮(わら-てんじんぐう)は、鹿苑寺(金閣寺)の南、北大路通に面してある。「わら天神」、「はら帯の天神」とも呼ばれる。正式には「敷地神社(しきち/しきじ-じんじゃ)」と称される。旧大北山村の産土神として崇敬された。旧村社。 現在の祭神は、女神・木華咲耶姫命(このはなさくやひめ)を祀る。 摂社は、勝負事の神・六勝(ろくしょう)神社で、祭神に伊勢、石清水、賀茂、稲荷、松尾、春日の六所明神を祀る。商売繁盛、必勝祈願の神であり、「六(む)つかしい事に勝つ」として、難関試験(司法試験、博士論文など)克服などの信仰がある。 京都十六社朱印めぐりの一つ。西大路七福社ご利益めぐりの一つ。 妻の守護神、安産厄除、子授け、子育ての神、開運、学問、敷地繁栄、家運繁栄、難関試験合格などの信仰がある。腹帯が授与される。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 古代より、木華咲耶姫命は、北山天神丘に祀られていたという。「北山神」、「北山天神」、「天神地祇」とも呼ばれた。場所は鹿苑寺(金閣寺)の北の山麓にあったという。 また、かつて祭神に、忌部氏の祖神であり、開発・殖産の神、また麻、紙の祖神という天日鷲命(あまのひわし)を祀ったという。平安時代に紙漉きが行われていた紙屋川が今も近くを流れている。機織や織物に関する拷幡千千姫命(たくはたちぢみひめ)も祀ったともいう。 平安時代、828年、第53代・淳和天皇が勅旨を遣わし、除災(止雨)を祈願したという。その時の「北山ノ神」ともいう。 831年、この地に氷室(岩前[いわさき]氷室)が設けられた際に、夫役が加賀国より移住した。崇敬していた管生石部(すごういそべ)神(敷地天神)分霊を勧請し、北山の神の西隣に祀ったという。祭神は管生石部神の母・木華咲耶姫命としたという。「天神社」と呼ばれた。 室町時代、1397年、3代将軍・足利義満による北山殿(鹿苑寺)造営の際に、その鎮守神として現在地に遷座したともいう。造営に伴い、参詣を妨げられたため遷したともいう。北山神と木華咲耶姫命を合祀し遷したともいう。北山殿の北にあったという。 中世末-近世初期、祭礼には丹波猿楽矢田大夫の能が演じられていたという。 江戸時代、大北山村の産土神になった。 現代、1983年、西大路福社ご利益めぐりが当初は5社で始まる。 1984年、7社めぐりになりその一つになる。 ◆敷地氏 敷地天神の「敷地」について、敷地氏に関わるともいう。領主・敷地氏は、北野天満宮福田荘の地頭職であり、菅生神社の神主職を継承した。 ◆藁 当社は、民間信仰として、古くより安産の神として知られた。「はら帯天神」とも呼ばれた。 「わら天神」と称されたのは、安産の護符に藁(わら)が用いられることによる。藁は、女神に捧げる供物を包んだ編み物であり、その藁を持ち帰り身に付けた。 現在でも、藁の入った護符が授けられる。護符の藁に節があると男児が、なければ女児を授かると伝えられている。藁は、妊婦が密かに見るものとされている。 ◆綾杉明神 境内に「綾杉明神」の切株が祀られている。かつて樹齢1500年の大木があった。近代、1896年の伊勢湾台風で倒木している。 弥生時代、神功皇后(じんぐうこうごう、170-269)は、この杉の下で腹帯を結び、無事に出産したという。平安時代の三十六歌仙の一人・清原元輔(きよはら -の-もとすけ、908- 990)は、源遠古朝臣家の出産祝いに歌を詠んだ。「生い繁れ平野の原の綾杉よ濃き紫に立ちかさぬべく」(家集)、その樹木ともいう。 重陽の節句(9月9日)の際に、甘酒を9杯に分けて飲むと安産になるという。 ◆摂社 六勝(ろくしょう)稲荷社は、勝負事の神になる。江戸時代、等持院門前村(衣笠山山麓)の産土神・六所明神を勧請したとみられている。 祭神は穀物・農耕などの神・倉稲魂神(うかのみたま/ うがのみたま)ほか5柱を祀る。六所明神であることから、「六つかしい(難しい)ことに勝つ」の信仰に結びついた。 勝利祈願、難関試験などを克服できるとの篤い信仰がある。 ◆手水舎 手水舎の踏み石は鞍馬石、水盤は貴船石になる。 ◆名物 笹谷守栄(北区衣笠天神森町)のうぶ餅は、こし餡に、大納言納豆、わら天神のご祈祷を受けた甘酒により作られている。これに黄粉をまぶす。 戌の日、毎月9日に境内の茶店に出される。店にも置かれている。 ◆浄蔵貴所の塔 境内に大岩があったという。平安時代の僧・浄蔵貴所(887-946)の塔ともいう。 ◆氷室 金閣寺の西付近、衣笠山北麓の盆地に「岩前氷室(いわさきひむろ)」が置かれたという。衣笠氷室町の地名も残る。 『延喜式』の「葛野郡岩前一ヵ所」を意味するともいう。かつて、「氷室」という用水池があった。 ◆前方後円墳・清盛塚 境内南、参道南付近に前方後円墳があった。平安時代末期の武将・公卿・平清盛(1118-1181)の墓といわれていた。 近代、1914年に石棺が発掘され、東京帝室博物館は、平安時代初期の墳墓と鑑定した。石棺の上に置かれていた巨石は、現在、六勝稲荷神社前に置かれている。 ◆京都十六社朱印めぐり 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)は、1976年に始まり当初は14社だった。古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。専用の朱印帳で期間中に、全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆西大路七福社ご利益めぐり 西大路七福社ご利益めぐりは、西大路通周辺にある7社を正月元旦から2月に巡拝し朱印を受ける。現代、1983年に当初は5社巡りで始まり、翌1984年に7社になった。 安産祈願のわら天神宮、開運の平野神社、延命長寿の熊野神社衣笠分社、建築方除の大将軍八神社、厄除の春日神社、開運の若一神社、知恵・学問の吉祥院天満宮がある。 ◆樹木 コジイが3本ある。 ◆年間行事 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、春季祭北山御弓祭(古く大北山村の長男が、五穀豊穣、武運長久を祈願して祝った。)(4月第1日曜日)、秋季大祭(10月26日)、大蔵流茂山社中による狂言奉納など。 初宮詣、九カ月九日詣(授乳祈祷の甘酒が授けられる。うぶ餅が振舞われる。)(毎月9日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の地名検証』、『京都の寺社505を歩く 下』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『京の怪談と七不思議』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都大事典』、『京都 神社と寺院の森』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都のご利益手帖』、『京の福神めぐり』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|