|

|

|

| 法音寺・五山送り火「左大文字」 (京都市北区) Hoon-ji Temple |

|

| 法音寺 | 法音寺 |

|

|

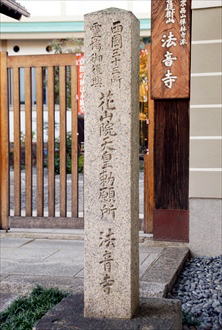

「西国三十三所霊場 御復興 花山院天皇勅願書 法音寺」の石標   本堂  本堂  【参照】雪の朝の「白い左大文字」  【参照】五山送り火「左大文字」  【参照】左大文字、火床 【参照】左大文字、火床 【参照】左大文字、火床 【参照】左大文字、火床 【参照】左大文字、火床 |

法音寺 (ほうおん-じ)は五山送り火「左大文」の行われる左大文字山の南東、天神川(紙屋川)の西に位置する。山号は菩提樹山という。 浄土宗西山派。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、天台座主・慈覚大師(794-864)の創建ともいう。平安時代の諸書に寺名があるという。当初は天台宗だった。 大北山(おおきた-やま、北区)の施無畏(せむい)寺跡南にあったという。(『山城名勝志』) 第65代・花山天皇(在位:984-986)の勅願所になる。西国三十三所霊場復興所の本山とされた。 1008年条、花山天皇の葬奏が当寺で行われたと記されている。(『日本紀略』) 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。 その後、復興した。 1475年条、法音寺の阿弥陀堂とみられる堂で念仏施行されたと記されている。(『長興宿禰記』) 近世(安土・桃山時代-江戸時代)以降、法音寺と呼ばれる草堂があったという。また、この頃、粟生光明寺の末寺になったとみられ、浄土宗西山派に属した。 ◆花山天皇 平安時代中期-後期の第65代天皇・花山天皇(かざん-てんのう、968-1008)。師貞(もろさだ)、花山院。父・第63代・冷泉天皇、母・藤原伊尹(これただ)の娘・懐子(かいし)の第1皇子。969年、立太子。比叡山、熊野などで修行する。正暦年間(990-995)、帰京し、東院(花山院)に住んだ。984年、第64代・円融天皇の譲位後に17歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)し、即位した。藤原頼忠(よりただ)が関白になる。986年、寛和の変により外祖父・右大臣・藤原兼家(道長の父)、道兼父子が退位を画策した。兼家の孫の皇太子・懐仁(やすひと)親王の即位を急ぐためだった。寵愛した身重の女御・忯子(よし子)が亡くなる。天皇は、兼家に謀られて深夜に宮中を脱出し、元慶寺(花山寺)で出家し入覚と称した。懐仁親王(第66代・一条天皇)が即位する。その後、播磨国・書写山円教寺の性空(しょうくう)に結縁し、比叡山、熊野などで仏道修行に励む。正暦年間(990-995)、帰京し、東院(花山院)に住んだ。996年、花山法皇襲撃事件では、法皇が藤原為光の娘に通い、誤解が元で中関白家の内大臣・藤原伊周・隆家に矢で射られる。41歳。 饗宴の禁制、荘園整理令を布告する。書写山、比叡山、熊野などの霊場を巡歴した。天皇の観音巡礼により西国三十三箇所巡礼が中興されたとの伝承が生まれる。「風流者」と称され、芸能、建築、絵画、工芸、造園に造詣が深かった。和歌に優れ、藤原長能(ながよし)らに『拾遺和歌集』を編じさせた。歌は『花山院集』に収められている。 陵墓は紙屋上陵(北区)にある。 ◆左大文字 寺は左大文字の発祥地、旧大北山村の菩提寺であり、送り火は旧村の30軒ほどの家によって受け継がれてきた。 毎年8月16日の朝、当寺において施餓鬼会(せがきえ)が行われる。焚かれた火が、松明、大松明に移され、縦列になり左大文字山に登る。この火が、送り火の親火になり点火される。護摩木は午前中に金閣寺で受け付けている。 以前は火床は作られず、篝火を灯していた。現在は、コンクリート製の火床の上に松割木を井桁に組んでいる。「大」字の第1画48m、第2画68m、第3画59m、火床53基。午後8時15分に点火される。 ◆年間行事 左大文字送火(8月16日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』、『京都・山城寺院神社大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|