|

|

|

| * | |

| 金剛寺 (八坂庚申堂) (京都市東山区) Kongo-ji Temple |

|

| 金剛寺 (八坂庚申堂) | 金剛寺 (八坂庚申堂) |

|

|

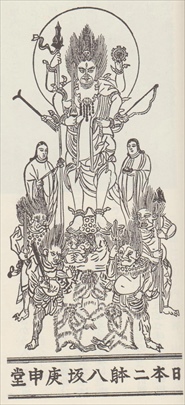

山門、三猿(見ざる、聞かざる、言わざる)の小像。      本堂  本堂  本堂  本堂  本堂  本堂   本堂、鬼瓦の三猿  本堂、蟇股  香炉  香炉、三猿  石燈籠  石燈籠、三猿       「くくり猿」  青面金剛(しょうめんこんごう)童子の石碑  地蔵尊  ウメ  本尊  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた「三猿堂」、鴨川二条大橋の説明板より  【参照】祇園祭の山伏山、ご神体は浄蔵貴所で、大峰入りの修行で紀伊山地に入る姿を表すという。腰には法螺貝を付けてい る。 |

八坂の塔の西にある八坂金剛寺(やさか-こんごう-じ)は、大黒山延命院(だいこくさん-えんみょう-いん)と号する。「八坂庚申堂(やさか-こうしんどう)」「八坂庚申」「庚申(こうしん)さん」ともいわれる。 天台宗、本尊は「庚申さん」(青面金剛 [しょうめんこんごう] 童子)。 日本三庚申(ほかに、大阪四天王寺・庚申堂、かつてあった東京入谷 [いりや] ・庚申堂)の一つ。庚申信仰発祥の地とされている。京洛三庚申(ほかに、山ノ内庚申堂、粟田口庚申堂 [尊勝院] )の一つ。 所願成就、病気平癒、無病息災、災難除け、タレコ(下の世話)封じ、縁結び、学業成就、商売繁盛などの信仰を集める。金運のお守りが授けられる。指猿は手芸上達の祈願の信仰がある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、本尊は、渡来系秦氏の族長・秦河勝(?-?)が渡来した際に持参した仏像であり、秦氏の守り本尊として祀られたものという。 平安時代、秦氏滅亡の際に、浄蔵貴所(887-946、じょうぞう-きしょ)により建立されたという。法観寺の住職だった浄蔵貴所は、金剛寺に住んだともいわれる。 江戸時代、1678年、現在の本堂が再建されている。 ◆浄蔵貴所 平安時代前期-中期の天台宗の僧・浄蔵貴所(じょうじょう-きしょ、887-946)。男性。浄蔵。京都の生まれ。父・諌議太夫殿中監・文章博士・三善清行の第8子、母・第52代・嵯峨天皇の孫ともいう。4歳で千字文を読み、7歳で父を説得し仏門に帰し、熊野、金峯山などで苦行を積んだという。902年、12歳で宇多法皇(第91代)に会い、弟子になる。清涼房玄昭のもとで受戒し、三部大宝などを受け、大恵大法師に悉曇(しったん)の音韻を習得する。909年、菅原道真の怨霊に苦しむ藤原時平を護持祈念し、2匹の青竜が時平の左右の耳から頭を出したという。19歳で、比叡山横川に籠り、毎日法華六部誦経、毎夜六千反礼拝を行う。940年、横川首楞厳院で平将門降伏の祈禱を修し、誅滅(ちゅうめつ、罪人を攻め滅ぼす)を予言した。八坂庚申堂(金剛寺)を建立し、948年、五重塔が西に傾き、験力を持つという東隣の雲居寺・浄蔵の加持により元に戻したという。(『元亨釈意』)。952年、浄蔵の加持祈祷後、子の刻(午前零時)、乾(北西)の微風により五重塔と宝鉾が動き、唸り、大地が揺らぎ、元に戻ったという。(『大法師浄蔵伝』)。寺に入った賊十数人を大声で一喝し失神させ、その罪を諭したという。964年、雲居寺で亡くなり、西向きに正念したという。 密教 顕密、悉曇(しったん、梵語・梵字)、天文、医学、卜筮(ぼくぜい、占い)、管弦、文章、技芸に通じたという。各所で呪力を発揮し、予言と奇跡を起こした。そのため、天皇から庶民にいたるまで、神人、生き仏として尊んだという。死んだ父を蘇生させ、堀川の一条戻橋の名の由来になったという。祇園祭の山鉾・山伏山の人形は浄蔵がモデルといわれている。著『胎蔵界浄蔵私記』。74歳。 金閣寺(北区)の唐門近くに墓と伝えられるものがある。 ◆本尊 本尊は秘仏であり「庚申さん」(青面金剛 [しょうめんこんごう] 童子)ともいう。青面金剛は、末法の救済のために、釈迦、阿弥陀、薬師の相談により夜叉になって現れたとされる。怖い表情をしており眼は3つあり、口に牙が見えている。裸体に虎の皮の褌を締める。秦氏の念持仏とも、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)に四天王寺より遷したともいう。秘仏であり60年毎に開帳される。 ◆庚申 毎庚申日には、「庚申護摩供」、「コンニャク封じ祈祷」が行われる。 庚申は干支(えと)の庚(かのえ)申(さる)の日を指す。中国道教によれば、人の内に潜むという三尸(さんし)の虫が、この夜、寝ている人の体から這い出し、天帝に人の悪行を告げるという。天帝は人の寿命を司り、罰として悪人の寿命を縮める。天帝は鬼を遣わして懲らしめようとする。 庚申日には徹夜(徹宵、庚申待ち)をし、三尸の虫を封じた。夜叉姿の青面金剛(しょうめん-こんごう)はこの虫を喰うとされ、やがて本尊として拝むようになったという。庚申日、寝ずに願い続けれると、あらゆる願いも叶うとされている。青面金剛は、末法の世で釈迦、阿弥陀、薬師如来が相談し青面金剛となり出現したという。飛鳥時代、秦河勝は一族の守り本尊としていたという。青面金剛の使いが三体の猿であり、「不見(みざる)」「不言(いわざる)」「不聞(きかざる)」になる。 「コンニャク封じ祈祷」は、浄蔵貴所が父の病をコンニャクで治したことから伝えられたという。病名を書いた紙人形をコンニャクに貼り、奉書紙に包み天井に吊るす。コンニャクからは、水気が抜けるように病が抜けるという。 「頭痛封じ」は、小さなすり鉢を頭に載せて底の部分でモグサを焚く。 「タレコ封じ」は、下着にまじないの印を押し、祈祷を受けると下の世話を封じるという。 ◆くくり猿 境内には、多くの「くくり猿(申)」という布で作られた猿の人形が吊るされている。猿は四肢をくくられている。 猿は、動き回り落ち着かない人間の心を象徴している。くくり猿は、この猿の手足を縛り、動けなくした姿を表す。中の白い部分が顔であり、外側の赤い手足が一つにくくられている。布の中には綿が詰められている。 人間の欲望が動かないように、庚申によりくくられている。また、天帝が遣わした鬼は猿が苦手とされ、災いを避ける身代わりにもなる。くくることで、猿の悪さを防ぐという意味もある。三猿・くくり猿の霊力により、「猿結び=縁結び」のご利益もあるという。背中に願い事を書いて、くくり猿を奉納すると叶えられるという。一匹のくくり猿に願いを託し、願いを叶えるためには欲望を一つ我慢するという。 かつて、家の軒先にも家族それぞれのくくり猿を吊り下げた。5匹あり家族の厄除け、良い縁に恵まれるようにという願いが込められていた。 ◆棟梁伝承 八坂の塔を建てた棟梁にまつわる伝承もある。 棟梁には不出来な一人息子がいた。息子の身を心配した棟梁は一計を案じた。棟梁が亡くなり、八坂の塔が傾いたという。誰も元に戻すことは出来なかった。ある時、息子は塔の三層楼に上がり、柱から箱を出し、その中の庚申を取り除いた。すると塔の傾きは元に戻ったという。その庚申を祀ったのが八坂庚申堂ともいう。 ◆年間行事 庚申護摩供・コンニャク封じ祈祷(毎庚申日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都のご利益めぐり』、『京都のご利益手帖』、『願いごと聞いて京のご利益さん』、『京の福神めぐり』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|