|

|

|

| 村雲御所(瑞龍寺)跡・西陣碑 (京都市上京区) Site of Murakumo Palace |

|

| 村雲御所跡・西陣碑 | 村雲御所跡・西陣碑 |

|

|

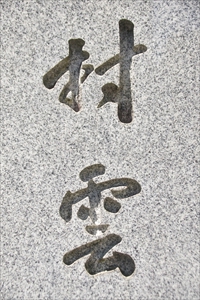

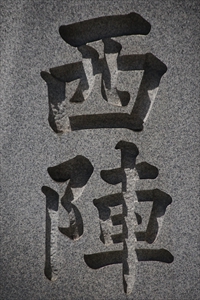

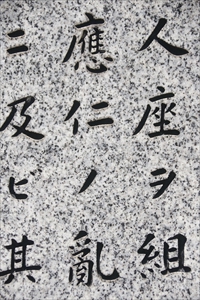

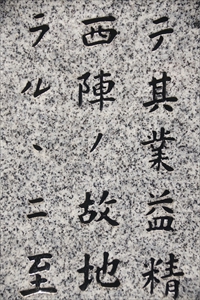

「村雲御所跡」の石標、揮毫・船橋求己(京都市長)  「村雲御所跡」の石標、「村雲」の刻字  「西陣碑」  「西陣碑」  「西陣碑」、「応仁ノ亂」の刻字  「西陣碑」、「西陣ノ故地」の刻字  「村雲御所跡」の石標・「西陣碑」  西陣織会館 西陣織会館 |

西陣織会館に、「村雲御所跡(むらくも-ごしょ-あと)」の石標が立つ。 かつてこの地に日蓮宗唯一の尼門跡寺院である瑞龍寺(ずいりゅう-じ)があった。村雲御所とも呼ばれた。その後、寺は近江八幡市に移された。 日蓮宗、本圀寺末、本尊は題目宝塔釈迦多仏だった。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1596年、豊臣秀吉の姉・瑞龍院(日秀尼)が、高野山で自害した実子・豊臣秀次の菩提を弔うために創建した。(『雍州府志』)。当初は、嵯峨の村雲(二尊院付近)にあったともいう。第107代・後陽成天皇(在位1586-1611)により村雲の寺地、瑞龍寺の寺号、寺領1000石を贈られた。以後、尼門跡になる。 江戸時代、嵯峨より西陣(堀川今出川付近、上京区堅門前町付近)に移転する。 徳川家康(1543-1616)は寺を保護した。徳川家光(1604-1651)は、二条城の客殿2棟を移して増築した。(『坊目誌』) 1764年、旧12月、寺は村雲卸所とも呼ばれる。(『六条家記録』) 1788年、天明の大火で全焼した。(『翁草』) 1824年より28年間/天保年間(1830-1844)、9世・日尊尼により再建される。 近代、1868年以降、荒廃した。 1876年、宮内省より寺費が与えられる。(『坊目誌』) 現代、1961年、11世・日浄尼(九条日浄)の時、堀川通の拡張工事に伴い、秀次ゆかりの八幡山城跡(滋賀県近江八幡市)に移された。 ◆日秀尼 室町時代後期-江戸時代前期の日蓮宗尼僧・日秀尼(にっしゅうに、1533-1625)。女性。俗名は智(とも)、本名は智子、字は妙慧、道号は村雲、通称は村雲尼、院号は瑞龍院。尾張(愛知県)の生まれ。父・木下弥右衛門、母・天瑞院(大政所)、豊臣秀吉の姉。農民・弥助(後の武将・三好吉房、犬山城主)に嫁ぐ。1568年、秀次、1569年、秀勝、1579年、秀保を産んだ。1588年、秀保は羽柴秀長の養子に入れた。1590年、秀次の尾張転封後は犬山城に移る。1591年、秀吉が嫡子・鶴松を喪い、秀次・秀勝を養子に入れる。1592年、秀勝は文禄の役で病死(戦死とも)、1595年、秀次は秀吉に高野山で切腹させられる。夫は連座し讃岐に配流された。(秀次事件)。秀保も病死(十津川温泉で事故死とも)した。聚楽第を出て、嵯峨野に善正寺を建立し、秀次一族の菩提を弔う。秀次の首は庵の傍らに埋葬し供養した。1596年、本圀寺の16世・日禎(にちじょう)により得度する。村雲に瑞龍寺を建立した。1598年、第107代・後陽成天皇より瑞龍院の院号を受け、瑞龍院妙慧日秀と名乗る。天皇は寺領を寄進した。1612年、夫没後、1615年、大坂の陣で秀頼ら親族を失い、豊臣方の山口兵内の妻・お菊(孫娘)も処刑された。93歳。 瑞龍寺中興三大比丘尼の1人。墓は瑞龍寺(滋賀県)、本圀寺(山科区)、善正寺(左京区)に供養塔がある。 ◆豊臣 秀次 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀次(とよとみ-ひでつぐ、1568-1595)。男性。初名は次兵衛、通称は孫七郎。「殺生関白」と呼ばれた。父・三好吉房(一路) 、母・豊臣秀吉の姉・瑞龍院日秀。初め宮部継潤の養子、後に三好康長(笑厳)の養子になる。1583年、伊勢攻略・賤ヶ岳の戦いに加わる。1584年、小牧・長久手の戦で指揮を誤り、徳川家康の軍に大敗し、秀吉の戒めを受けた。1585年、紀州征伐、四国征伐の活躍により羽柴の名字を許され、秀吉の諱の一字より秀次と名乗る。近江八幡山城を築き城主になる。従三位中納言に叙任され、近江中納言と呼ばれた。1586年、参議、1587年、島津征伐に出陣し、権中納言になる。1590年、主将として小田原征伐などに功をあげた。奥州に出陣し、1591年、九戸政実の乱を平定した。織田信雄の旧領尾張・北伊勢5郡を与えられ清須城に入る。秀吉は淀殿との間の子・鶴松を3歳で失う。秀吉は秀次を養子とし正二位左大臣に叙任し、関白職を譲り豊臣家を継がせる。秀次は聚楽第に住し政務を執る。秀吉自らは太閤と称した。1592年、聚楽第に第107代・後陽成天皇の行幸を仰ぐ。1593年、淀殿が秀頼を産む。秀吉は秀次に関白職を譲ったことを悔やむ。秀吉は秀頼と秀次の娘との婚約を進めたものの、次第に両者の間に亀裂が入った。1595年、秀吉は秀次に反逆の疑いをかけ、官位を剥奪する。秀次は高野山・青厳寺へ追放され、切腹の命を下され、柳の間で自害した。28歳。 秀次の2人の子・妻・側室30数人も京都三条河原で斬首された。 秀次の五家臣も殉職した。秀次の死については暗殺説もある。秀次は多才な人物で剣術、歌道をよくし、名筆、古典籍を収集するなど文化的趣味も豊かだったという。学芸を奨励した。 ◆日尊尼 江戸時代後期の日蓮宗の尼僧・日尊尼(にっそん-に、1807-1868)。女性。皇族・伏見宮貞敬(さだよし)親王の第3王女。1812年、九条輔嗣(すけつぐ)の猶子になる。1816年、瑞龍寺の9世門跡を相続した。62歳。 ◆九条 日浄 近現代の日蓮宗の尼僧・九条 日浄(くじょう-にちじょう、1896-1962)。女性。幼名は温子、旧名は仙石、通称は村雲尼公。父・子爵・仙石政敬の長女。後に公爵・九条道実の養女になる。1913年、学習院女学部中等科を卒業した。1918年、京都村雲の瑞龍寺で得度した。1920年、同寺11世門跡になる。1962年、寺を近江八幡市に移築した。村雲婦人会総裁、村雲尼公と呼ばれた。65歳。 ◆瑞龍寺 瑞龍寺の正称は村雲(むらくも)瑞龍寺、通称は村雲御所という。山号はない。日蓮尼寺であり、日蓮宗唯一の門跡寺院になる。 安土・桃山時代、1596年に、豊臣秀吉の姉・瑞龍院(日秀尼)が、1595年に秀吉に追放され高野山で自害した実子・豊臣秀次の菩提を弔うために創建した。(『雍州府志』)。 当初は、嵯峨の村雲(二尊院付近)にあったという。第107代・後陽成天皇(在位1586-1611)により村雲の寺地、瑞龍寺の寺号、寺領1000石を贈られた。菊の紋章、紫衣の着用も許される。日秀尼は自らの菩提寺にする。 以後、有栖川宮家、伏見宮家、二条家、ほか皇族などの皇女・公家子女が摂家・九条家に入籍した後に入寺した。その後、住職に任じられ尼門跡になる習わしになった。 江戸時代、嵯峨より西陣(堀川今出川付近、上京区堅門前町付近)に移転する。徳川家康(1543-1616)は寺を保護した。徳川家光(1604-1651)は、二条城の客殿2棟を移して増築している。(『坊目誌』)。寺領500石を付したという。 江戸時代中期、1764年に、寺は村雲卸所とも呼ばれる。周辺が今出川村雲と別称されたことに因むという。(『六条家記録』) 江戸時代後期、1788年の天明の大火で全焼した。(『翁草』)。1824年より28年間/天保年間(1830-1844)、9世・日尊尼により再建される。 近代、1868年以降、荒廃した。 1876年、宮内省より寺費が与えられる。(『坊目誌』)。現代、1961年に、11世・日浄尼(九条日浄)の時、堀川通の拡張工事に伴い、秀次の居城・八幡山城があった八幡山上(271.9m)の本丸跡(滋賀県近江八幡市宮内町19-9)に移転した。この時、本堂、庭園も移されている。 ◆村雲 「村雲(むらくも)」の地名は、「一条堀川村雲ノ反橋[もどりばし、戻橋]ト云所」(南北朝時代、応安年間(1368-1375)成立?、『太平記』巻二六)に記されている。 東は堀川、西は大宮、北は北小路、南は一条大路の範囲であり、現在の西舟橋町の南(堅門前町・南門前町・富小路町・徳屋町・晴明町・堅神明町・横神明町)、如水町の北、元伊佐町の南(寺今町・毘沙門町・弾正町)、薬師町の東、北之御門町の東、石薬師町の東、下石橋の東、下石橋南半町の北東一帯とみられる。 一条戻橋近くには、妙吉の侍者が建てた大休寺があったという。(『太平記』巻二六)。村雲南東には雲寺・森寺、南西に細川治部の邸があった。(「中昔京師地図」)。 室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)では、一条大宮猪熊合戦が行われた。近くにあった雲ノ寺、百万遍(知恩寺)、革堂などが焼失したという。(『応仁記』) ◆西陣碑 「西陣碑」の複製が立てられている。碑は、現代、 1976年7月に西陣クラブにより立てられた。 原碑は近代、1928年に三宅安兵衛の遺志により、京都市考古資料館前(上京区元伊佐町265-1)に寄進建立された。 その後、碑の風化が進んだとして、西陣織会館竣功を機にこの地にも碑が復元建立されたという。 ◆西陣 西陣とは、応仁・文明の乱(1467-1477)で西軍の陣が敷かれたことに由来する。その範囲は、東は堀川通、西は七本松通、北は今宮神社御旅所、南は一条通か中立売通で囲む一帯をいう。 織の技術は平安時代以前、4世紀(301-400)に渡来系豪族、秦氏によりもたらされたといわれている。平安時代前期、794年の平安京遷都以降、奈良から移った大蔵省の「織部司(おりべのつかさ)」が大内裏東領域に設置され、高級品の綾錦(あやのにしき)を織り、染物も行っていた。 平安時代末、律令制度の崩壊により織部司は廃止になる。私営(荘園制度)の機織が各地で隆盛になった。織職人による生産が始まり、職工は大舎人(おおとねり)町(現在の猪熊通下長者町付近)に移り住んだ。ここでは、宋の綾織技法を模した唐綾を貴族の装飾用に生産した。「大舎人(おおとねり)座」を組織し、「大舎人綾手師」と呼ばれたという。当初は宮廷などの高級品を織り、その後、次第に富裕町人層にも普及する。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の頃には、堀川東の東陣では「練貫方(ねりぬきがた)」という座が白絹の生産を始める。羽二重(平織りと呼ばれる経[たて]糸と緯[よこ]糸を交互に交差させた織り方)や練貫(生糸を経、練糸を緯として織った絹布)を織った。堀川西(「五辻道大宮東」、堀川以西・一条以北)の西陣では、「大舎人方(おおとねりかた)」という座が綾を生産した。 戦の間、職工は堺などに一時疎開する。当時の堺は、幕府遣明船の初着の港であり、海外貿易により栄えた。戦乱後、堺から帰京した織職工たちは東軍本陣跡の白雲村(現在の新町通今出川上ル付近)で練貫を織る「練貫座」を組織した。西軍本陣跡(大宮付近)には「大舎人座」が組織され、明の新しい綾法を都に伝え、西陣織の起こりになる。 その後、1513年に両座の間で綾織の権利を巡る争いがあり、1514年に東陣で織ることが禁じられる。以後、西陣大舎人方の31家が独占して生産することになり、東陣は衰退した。 安土・桃山時代、天文年間(1532-1554)/1548年、九舎人座中の31人が足利家の保護を受けて組織された。1571年、そのうちの井関家ら6人が内蔵寮織物司の補になり、「御寮綾物司(おんりょうおりものつかさ)」と呼ばれた。ここでは、宮廷装束を製作したという。この6人が西陣の機業を発展させた。 天正年間(1573-1593)、豊臣秀吉は、白雲村の水質が不良になったとして、新在家に移させたという。この頃、インド、中国より高機(たかはた)が取り入れられ、紋織(もんおり)が可能になる。西洋の織物も伝えられた。野本氏は金襴、俵屋が唐織を織った。西陣の機業は隆盛を迎える。 江戸時代、西陣の範囲は、東は現在の堀川通、西は七本松通、北は今宮神社御旅所、南は一条通か中立売通で囲まれた一帯とされた。幕府の保護下、糸割符により中国よりの輸入糸の割当てを得た。ただ、18世紀(1701-1800)初頭以来、安価な桐生織物、丹後織物に押される。1730年の西陣焼け、1788年の天明の大火により西陣は打撃を受けた。天保の大飢饉(1833-1839/1836)、その後の改革の影響もあった。1841年、絹織物禁止令により衰微する。 近代以降、東京遷都に伴い西陣はさらに衰微する。このため、1869年に京都府は「西陣物産会社」を創立する。1873年、フランス・リヨンへの研修生3人の派遣、ヨーロッパからのジャガードなどの機械導入により再生を図った。第二次世界大戦後は、化繊織物、機械化も進んだ。1990年以降は次第に出荷額が減少傾向にある。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 西陣碑文、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『京都大事典』、『京都事典』 、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、『文化財・史跡ウォーク 聚楽第と周辺ガイド』、『ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|