|

|

|

| 千本釈迦堂 (大報恩寺) (京都市上京区) Sembonshaka-do Temple |

|

| 千本釈迦堂 (大報恩寺) | 千本釈迦堂 (大報恩寺) |

|

|

本堂(釈迦堂)(国宝)  本堂、地垂木と飛檐(ひえん)垂木の裏、屋根裏に桔木(はねぎ)といわれる材が入り、柱がなくても屋根を吊り上げる工夫が施されている。  本堂  本堂、内陣  本堂、おかめ像  本堂の柱に残る刀、槍傷跡は、室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)による。   本堂、天井  本堂、ます組  本堂      北野経王堂願成就寺(経王堂)、観音堂。  北野経王堂願成就寺(経王堂)、観音堂、「太子堂」の扁額。  稲荷社  稲荷社  稲荷社  不動明王堂、山名氏清、山名宗全の念持仏という不動明王尊を祀る。縁日は毎月8日、18日、28日。  不動明王堂   おかめ塚、1979年建立、手に斗(ます)ぐみを持つ。  お亀の墓という宝篋印塔   布袋尊  山名氏清の碑  桜の名所としても知られている。   モチノキ科のクロガネモチ(雌木)  千本釈迦念仏   【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた釈迦堂、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた釈迦堂、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より |

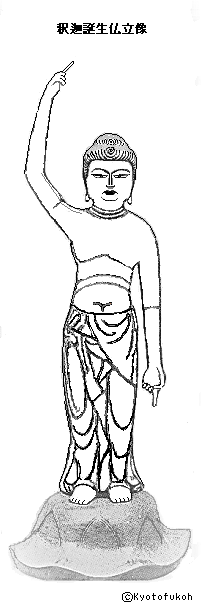

千本釈迦堂(せんぼん-しゃか-どう)は、かつて、嵯峨釈迦堂(清凉寺)とともに釈迦信仰の中心だった。「千本の釈迦堂」「北野釈迦堂(きたの-しゃかどう)」とも呼ばれる。本坊の名より「養命坊」とも呼ばれた。正式には「大報恩寺(だいほうおん-じ)」という。山号は瑞応山(ずいおう-ざん)という。 真言宗智山派。本尊は行快作の釈迦如来坐像。 観音菩薩(百ヵ日)は京都十三仏霊場めぐりの第8番札所。京の通称寺霊場第5番、「鳴虎」。ぼけ封じ近畿十楽観音霊場の2番霊場。新西国三十三箇所第16番札所。釈迦如来は洛陽五智如来の一つ。 おかめ塚は夫婦円満、建築工事安全、商売繁盛、開運招福、多福招来祈願などの信仰がある。ぼけ封じ観音があり、ぼけ封じお守りが授与される。御朱印(3種類)が授けられる。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1221年、猫間(ねこま)中納言・藤原光隆の家卒・岸高によりこの地が寄進される。天台僧・義空(ぎくう)上人が、小堂を建て、一仏十弟子像を安置したことに始まるという。(「千本大報恩寺斡縁疏并序」・『坊目誌』、「京兆大報恩寺沙門義空伝」・『本朝高僧伝』巻65)。当初は、倶舎(ぐしゃ)、天台、真宗三教弘通(ぐずう)の霊場(道場)になった。検校職は妙法院が持った。 1223年、大堂が建立される。摂津・尼崎の材木商の寄進による。 1227年、現在の本堂が建立される。(棟札) 1235年、綸命(天皇の命)により大小乗(倶舎・天台・真宗)三宗弘通の道場になる。(『千本大報恩寺斡縁疏』)。広大な伽藍を有した。その後、天台宗に改宗した。(『雍州府志』) 文永年間(1264-1274)、2世・如輪上人澄空(にょりん)により、堂宇伽藍が整備される。釈迦念仏(千本の釈迦念仏)が始められる。旧暦2月15日亥の刻(午後9時)-丑の刻(午前3時)に念仏を唱え続けた。 1299年、朝廷は四海安全祈願のため僧一人の増員、法華三昧勤行を命じた。 南北朝時代、1363年、足利尊氏の命により、涅槃講(ねはんこう)を行うともいう。(『千本大報恩寺斡縁疏』『半陶藁』)。なお、尊氏はこの時すでにない。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)で、当寺は西軍の中心地に位置しており、伽藍は焼失した。ただ、両陣営から保護され、本堂だけは奇跡的に焼失を免れた。(『西陣天狗筆記』)。西軍の将・山名宗全(1404-1473)の計らいによるともいう。 応仁-文明年間(1467-1486)、山城、播磨などの寺領も失い、衰微する。大和・長谷寺の玄空が大勧進になり修造を試みた。 安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉により寺領の替え地100石を与えられる。(「大報恩寺文書」) 江戸時代、朱印地100石が引き継がれる。 江戸時代初期、京都所司代・板倉勝重(1545-1624)により真言宗に改宗、智積院の正玄寿に与えられ隠居所になったという。(『雍州府志』)。住持についての総論があり、智積院に付され、その住職の隠居所になったという。 1730年、大火により焼失している。本堂だけは類焼を免れる。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、北野天満宮の仏教伽藍の破壊が行われた。北野経王堂願成就寺(経王堂)は、当寺に観音堂として移築された。 現代、1956年、旧経王堂の遺材により経王堂が再建される。 1966年、北野経会が復活した。 ◆義空 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・義空(ぎくう、1171-1241)。男性。如輪房澄空上人、号は求法、通称は如輪上人。羽州、出羽(山形県・秋田県)の生まれ。父・藤原忠明(藤原秀衡の子)、武将・藤原秀衡の孫。幼少で学問を好む。鎌倉・月輪房で修行し、19歳で出家・受戒した。比叡山の澄憲(ちょうけん)に天台密教を学ぶ。倶舎(くしゃ、法相宗)も研究した。妙覚寺付近に住房を構える。1219年、霊夢を得て、「一涼地」が伽藍地とされた。1220年、仮堂を建てた。1221年、大報恩寺を建立する。1223年-1227年、本堂を建てた。1235年、大報恩寺は第87代・四条天皇の御願寺の綸旨を下賜され、三宗弘通(俱舎・天台・真言)の御願時になった。71歳。 石清水、北野、天王寺に度々詣でた。千本の釈迦念佛を始めたという。母は、薬師如来に祈り日輪を呑むと夢見て義空を懐妊したという。 ◆如輪上人澄空 鎌倉時代中期の僧・如輪上人澄空(?-1271)。詳細不明。男性。父・摂関家・松殿(藤原)師家。義空の弟子になる。大報恩寺の2世になった。遺教経会に力を注ぐ。 ◆山名 氏清 南北朝時代の武将・山名 氏清(やまな-うじきよ、1344-1392)。男性。父・時氏の第4子。民部少輔、陸奥守。父の死後、丹波を継承する。1377年以降、侍所頭人を務める。1378年、南朝の伊勢での橋本正督の蜂起を、兄と共に鎮圧し和泉守護になる。1382年、河内平尾合戦など南軍攻略に活躍した。1385年、山城守護職に就任した。1391年、明徳の乱で足利義満に反旗を翻し、三条大宮付近で一色詮範に討たれた。48歳。 ◆山名 持豊 室町時代前期-中期の武将・山名 持豊(やまな-もちとよ、1404-1473)。男性。宗全(そうぜん)。父・時煕。1433年、家督、1425年、惣領職を継ぐ。1441年、嘉吉の乱で播磨白旗城の赤松満祐を討ち、1391年、明徳の乱以来の失地を回復し、一族で9カ国を領した。管領斯波・畠山家の相続問題に介入した。足利将軍家後継問題で義尚を擁立し、義視派の細川勝元と対立、応仁・文明の乱(1467-1477)になる。西軍の陣中で亡くなる。70歳。 ◆快慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・快慶(かいけい、?-1227以前)。男性。慶派。康慶の弟子ともいう。1183年、運慶発願の法華経結縁者「運慶願経」の一人として登場する。笠置寺貞慶の教えを受ける。30体、40体を造像した。1189年、弥勒菩薩立像(ボストン美術館所蔵)を造り、現存最初の仏像になる。1192年、醍醐寺三宝院弥勒菩薩坐像の造立は現存2例目になる。以後、「巧匠アン阿弥陀仏」と銘記した。1203年、法橋になる。1203年、運慶と合作し、東大寺南大門の金剛力士像を造仏した。 大寺院だけでなく、小寺院の造仏にも関わり、小像も製作した。理知的な表情、細身の体などの特徴がある。 ◆行快 鎌倉時代前期の仏師・行快(ぎょうかい、?-?)。男性。慶派、快慶の高弟、1番弟子。1216年頃、法橋位。1219年-1220年、大和・長谷寺十一面観音像の再興造営に、快慶を補佐し光背を造った。1221年-1227年、京都・大報恩寺(千本釈迦堂)の釈迦如来坐像を製作した。1227年、法眼。1230年代後半-1240年代、工房の指導者になる。1251年-1266年、蓮華王院(三十三間堂)の千躰千手観音菩薩像1体(第490号像)に「巧匠法眼行快」銘が入る。 ◆定慶 鎌倉時代前期-中期の仏師・定慶(じょうけい、1184-?)。男性。肥後法眼定慶。康慶の弟子。1224年、京都・大報恩寺・准胝(じゅんでい)観音像など六観音像、毘沙門天像(東京芸術大学蔵)を造立した。1226年/1227年、鞍馬寺・聖観音像、1242年、兵庫・石龕寺(せきがんじ)・金剛力士像、1256年、岐阜・横蔵寺・金剛力士像などの作がある。鎌倉へも下向したという。 慶派一門であり、銘文に「坪坂住」、「南方派」と肩書した。宋風の影響が強い。 なお、鎌倉時代に同名の大仏師法師定慶、肥後法眼定慶、越前法橋定慶の3人がいたという。 ◆阿亀 鎌倉時代前期の阿亀(おかめ、?-1227)。詳細不明。女性。西洞院通一条の名大工・長井飛騨守高次の妻。夫が棟梁として関った千本釈迦堂本堂の上棟式を前に自死した。 ◆仏像・木像 19体の重文指定の仏像がある。 ◈美仏の「六観音(ろっかんのん)菩薩像」(国宝)が現存して立ち並ぶ。鎌倉時代前期、1224年に肥後別当・定慶の作になる。木造6体が揃う古例はほかにないという。 6体はいずれも、足利義満(1358-1408)が創建した北野の神宮寺・経王堂より、江戸時代前期、1670年に千本釈迦堂に遷された。像造年銘は准胝(じゅんてい)観音像の背面内部にあった。願主は納入写経(如意輪観音・馬頭観音)により、平安時代後期の滝口入道を伯父とする藤原以久(もちひさ)娘の奉納によると判明している。 いずれも、宋代彫刻の影響がある。身体は細身で、指先に至るまで繊細な彫を見せる。頬はやや下膨れし、目は切れ上がる。衣文は写実的に表現されている。鎌倉時代前期の「六道信仰(天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道)」に6体の観音が対応し、どの苦しみからも救済されるという。木造、カヤ、寄木造、等身大、素地、玉眼入。舟型光背(唐草の透かし彫)を背負う。 左より1.慈悲相の「聖(しょう)観音」(178㎝)は、左手に蓮の蕾を持つ。 2.慈悲相の「千手観音」(180㎝)。 3.3面6臂忿怒像の「馬頭観音」(173㎝)は、定慶真作とみられる。頭上に馬頭を戴く。 4.慈悲相の「十一面観音」(180/181.8㎝)。 5.慈悲相の「准胝(じゅんてい)観音」(176㎝)は、「母なる菩薩」と称される。1面18臂を持ち、素地仕上げの写実的・精巧な彫りで穏やかな表情を見せる。宋朝彫刻様式を取り入れている。18の手、指表現の繊細な美しさ、絶妙な配置でも知られている。天冠台正面装飾に、宝菩提院願徳寺(西京区)の菩薩半跏像に似た意匠が施されている。 6.「如意輪観音菩薩坐像(如意輪観音)」(96/95.5㎝)は坐して立膝する。頭を傾げ、右手で頬杖をつく慈悲相の1面6臂になる。朽木座に載り、美しい表情をする。如意宝珠、輪宝を持つ。 ◈木造「地蔵菩薩立像」(国宝)は、六観音像と一揃いとして造られたとみられている。 ◈「千手観音立像」(165.9㎝)(重文)は、平安時代/藤原時代(894-1285)前期作になる。菅原道真(845-903)が庭の梅の古木に自刻したという。かつて写経本坊本尊だった。透し彫りの光背の素木になる。木造、一木造、彩色。 ◈本堂内、美仏の本尊「釈迦如来坐像」(89.3㎝)(重文)は、鎌倉時代作になる。快慶弟子の行快作による。膝裏より「巧匠法眼行快作」の銘文が発見されている。旧経王堂から遷されたという。創建当初のものとみられ、長く秘仏とされてきた。洛陽五智如来の一つに数えられる。 須弥檀高御座(たかみくら)式の「厨子」(国宝)内に納められている。丸みを帯びた顔付、肉付きの良い体躯、切れ上がった目尻表現に特徴がある。左足上の結跏趺坐、右手は施無畏(せむい)、左手は与願印を結ぶ。身体の金泥(金粉を膠で溶く)、袈裟の漆箔(漆の下地に金箔を貼り付ける)と変化をつけておりいまも残る。快慶の作風を踏襲し、行快の独自性も見える。 寄木造、粉溜、漆箔、玉眼入。 光背は透し彫りの唐草光背を背負う。 頭上の「天蓋(てんがい)」(国宝)には八葉蓮華文が飾られている。 ◈霊宝殿内には、10体の「十大弟子立像」(重文)が安置されている。鎌倉時代、1218年に、快慶(?-?)ら作による。本来は本尊・釈迦像の左右に安置される。 それぞれ厳しく個性的な表情をし、全体としての調和を保っている。このうち、阿難陀の胎内文書に、像造年の鎌倉時代前期、「建保六七年(1218年-1219年)」、老翁姿の目犍連像の右足臍、優波離像内にも「巧匠法眼快慶」の墨書銘があった。晩年の快慶自らが手掛けたと判明した。いずれも木造、寄木造、彩色、截金、玉眼入。 1「舎利弗(しゃりほつ)」(95㎝)・智慧第一は、団扇を持ち目を閉じ、口を微かに開ける。学徳に優れ教化に努めた。 2.「摩訶目犍連(まかもっけんれん)/目犍連」(97.2㎝)・神通(じんずう)第一は、真っすぐに前を見つめ腰をやや屈める。右手は地を指す。地獄で苦しむ母を神通力で救出した。 3.「摩訶迦葉(まかかしょう、大迦葉)」(94.4㎝)・頭陀(ずだ、無執着の行)第一は、錫杖(しゃくじょう)を持ち口を大きくあける。釈迦第一の高弟だった。弟子になり8日目に阿羅漢の境地に達し、釈迦から袈裟を賜ったという。創建縁起に登場する老僧を表している。 4.「須菩提(しゅぼだい/すぼだい)」(98.6㎝)・解空(げくう、般若の心理)第一は、如意を手にしている。とらわれない心・偏らない心の「空」を理解していた。 5.「富楼那弥多羅尼子(ふるなみたらにし)/富楼那」(96.2㎝)・説法第一は、香炉を持ち、目は左に注がれる。説法・弁舌に優れた。 6.「摩訶迦旃延(まかかせんねん)/迦旃延」(99.2㎝)・論議第一は、坐禅を組むように手を構え瞑想する。釈迦に常に付き添い、釈迦の考えを解説し、話し上手だった。鎖骨の写実性がみられる。 7.「阿那律(あなりつ)」(96.8㎝)・天眼(てんげん)第一は、脈をとるような手つきをする。何事も自在に洞察し、天人のような鋭い眼力を持つ。 8.「優波離(うぱり)」(95.8㎝)・持律/持戒)第一は、托鉢の途中の姿をしている。仏教上の戒め・僧として守る律に詳しかった。 9.「羅睺羅(らごら)」(98㎝)・密行(みつぎょう)/戒行第一は、払子(ほっす)・経巻を持つ。釈迦の出家以前の妃との間に生まれた。戒律も守り人々の模範になった。 10.「阿難陀(あなんだ)」(96.8㎝)・多聞(たもん)第一は、胸前で合掌している。釈迦の説法をよく聞き、聴聞の記憶に優れた。 ◈「釈迦誕生仏立像(誕生釈迦如来像)」(53.3㎝/63㎝)(重文)は、鎌倉時代作になる。清凉寺式釈迦如来像になっている。半裸童形になる。表情は引き締まり、髪は渦巻き、腕は長く右手人差し指で天を高く指し示し、左手人差し指は地を指している。釈迦誕生の様を模している。釈迦は母・摩耶夫人の右脇より生まれ、七歩歩いて「天上天下唯我独尊」と発したという。荷葉座(かしょう-ざ)の上に立つ。銅造。 潅仏会(仏生会)(4月8日)では、誕生釈迦仏立像に甘茶をかけて祝う。 ◈「千手観世音菩薩立像」(165.9/176㎝)(重文)は、平安時代(10世紀前半)作であり創建当時のものという。剥落が著しい。翻波式衣文(ほんばしき-えもん)、木造、一木彫成、彩色。 ◈「千躰地蔵菩薩像」(13.5㎝)(重文)は、鎌倉時代作であり、厨子入になる。繊細な彫りの美仏「中尊」(3.3㎝)が左足を下げて坐している。中尊、光背の周囲に1000体(現在は950体)の小像が隙間なく配されている。足元に憤怒相の「閻魔王」、「冥官」が控える。第104代・後柏原天皇の護持仏といわれている。木造、彩色。京都国立博物館寄託。 ◈「笑う仏」と呼ばれる木像がある。 ◆建築 ◈現在の「本堂(釈迦堂)」(国宝)は、鎌倉時代前期、1227年に建立された。現代、1951年の解体修理の際に、「安貞元年(1227年)」の棟札が発見されている。室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)、江戸時代中期、1730年の大火「西陣焼け」でも焼失しなかった。京都市内に残る最古の建築になる。大仏様・禅宗様の影響を受けていない純和洋建築になる。 周囲1間通りを外陣、方3間の中央方1間を内陣、その周りを中陣とした。天井は、それぞれ化粧屋根裏、組入、折上格天井になる。内陣四天柱内を内内陣とし、来迎壁、須弥檀がある。 柱の上部に、おかめが提案したという「ます組」がある。工匠は本堂内部の柱4本のうち、1本を誤って短く落とした。当時、建物外部に用いていたます組を建物内部にも初めて使用し、柱の高さを均一にしたという。寄進された柱を補充することは困難であり、柱に付け足すことで調整した。ほかの3本の柱も上部をあえて短くし、ます組を入れている。 本堂は、1間4面堂(方3間堂)に前庇、四周に庇(北・東・西に1間、南に2間の広庇)を加えた平面であり、1間4面堂の発展したものとされる。構造材としての貫を用いておらず、内陣壁の飛貫は化粧として使用されている。柱に残る刀、槍傷跡は、応仁・文明の乱による。中陣の天井周りの七宝つなぎなどの装飾がある。地垂木と飛檐(ひえん)垂木の裏、屋根裏に桔木(はねぎ)といわれる材が入る。垂木は1000本あり、南北は北から10尺・14尺・16尺・14尺・12尺・12尺、東西は西から10尺・14尺・16尺・14尺・10尺になる。柱がなくても屋根を吊り上げる工夫が施され、その初例になる。近世建築に較べ、長押上の小壁の高さが小さく、縁・長押で水平強調する。蔀戸を多用し、妻戸、舞良戸も見られる。 南の前面1間に吹き放しの広縁、5間6間。一重、入母屋造、正面に向拝1間、屋根は檜皮葺で穏やかな反りがある。 ◈境内には「観音堂」が建つ。太子堂、経王堂とも呼ばれている。現代、1956年/1954年に旧材により再建された。正面に1間の向拝、3間4面、四注造、本瓦葺。 室町幕府3代将軍・足利義満(1358-1408)は、南北朝時代、1391年の明徳の乱による戦死者・山名氏清の供養のために大施餓鬼を修した。これには、近畿、中国、四国、中部の僧、庶民が宋版一切経を手本として写経した。その後、写経は仏事供養の「内野万部経会」、「北野経会(万部経会)」(1398)の起源になる。 1392年、義満は当初、氏清の供養のために内野(大内裏跡)に経王堂を建てたという。正式には「願成就寺(がんじょうじゅじ)」と呼ばれる。艮(うしとら)の方角、隅の柱下に氏清の首を埋めたという。その後、衰微する。 室町時代前期、1401年に義満は、北野社境内に経王堂を建立したともいう。礎石は氏清の墓石を用いた。三十三間堂の規模を凌いだ経王堂には写経が奉納され、連歌会所としても知られた。 江戸時代前期、1605年、豊臣秀頼は、片桐且元に命じて、北野天満宮内、観音寺南に経王堂を再建した。30間、20間、正面57.57m、奥行き48.48mの大規模なものだった。江戸時代前期、寛文年間(1661-1673)に衰退する。 近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により、1870年に北野天満宮の仏教建築の破壊が行われた。北野経王堂願成就寺(経王堂)は、当寺に観音堂として移築された。一切経は不明になる。 現代、1952年、千本釈迦堂(本堂)の解体修理に際して、旧経王堂の古材が部材として一部に使われていることが判明した。江戸時代前期、1670年に経王堂を縮小した際の残木だったという。一切経の一部も発見される。 現代、1956年に旧材により経王堂が再建された。旧経王堂から移された義満筆の扁額「経王堂」が掲げられている。1966年より、絶えていた北野経会も復活し、氏清ら犠牲者を供養している。 ◆文化財 ◈室町時代前期、1412年書写の「北野社一切経五千五百余巻」(重文)は旧経王堂より移された。 ◈「鼉太鼓縁(だだいこふち )」(重文)は一対の太鼓縁で、舞楽用に足利義満が造らせたという。龍と鳳凰の彫刻が施されている。高さ7m。 ◈足利義満筆「経王堂」の扁額。 ◈「義満乗車御所車ノ輪」は、室町幕府3代将軍・足利義満が、北山殿に向かう途中で千本通を通りかかった。その際に破損した車輪の一つという。義満建立の大堂(経王堂?)より移されたという。直径2m。 ◆稲荷社 稲荷社は、茶吉尼天尊、天上多田稲荷大明神を祀る。鎌倉時代中期、1250年に2世・如輪上人により、賀茂、春日、石清水、日吉、今宮の五社とともに勧請した。 ◆伝承 ◈鎌倉時代前期、1227年の本堂建立の際の逸話が残る。1223年に、大光柱(だいこうばしら、大黒柱)の用材が見つからず工事が中断したという。その際に、摂津国尼崎の材木商・成金(じょうこん/しげかね)に夢枕が立つ。夢中に金色白眉の老僧・杜多(ずだ)が現れた。 僧は、洛中で堂宇の建設中だが、大光柱の用材として成金の材木を見せてほしいという。成金が見せると、僧は木材に「大報恩寺」と刻印して帰った。成金が目覚めると、材の柱に印文が残されていた。 翌日、成金は寺を訪れ仮堂を見ると、夢に現れた僧がおり、釈迦十大弟子のひとり迦葉尊者だったことを知る。感応した成金は本堂に木材を寄進し、本堂は完成を見たという。(『半陶藁』) ◈鎌倉時代、長井飛騨守高次という名棟梁がいた。千本釈迦堂の本堂建立の総棟梁になり、配下数百人の大工に対して采配を振るった。だが、尼崎の信徒より寄進の、四天王の柱の一本を切り誤る。30cmほど短く切り落とした。代わりの材木も見つからず高次は思い悩む。 それを見かねた妻の阿亀は、斗栱(ときょう/ますぐみ)を施すという古い記録を思い出し夫に伝えた。柱間の上部に梁のような材を横に渡す。残り3本の柱もすべて短く切り揃え、斗ぐみを載せて補えば済む。この結果、本堂は見事に完成した。 高次は、総棟梁が妻の提言で大任を果たしたとなると、親方としての面目は丸潰れになることを案じた。それを知った阿亀は、上棟式の前に自刃する。上棟式当日、高次は妻を悼み、亡き妻の面を御幣につけ、その冥福と本堂の落成を祈ったという。また、阿亀の菩提を弔うために、境内に宝筐院塔が立てられ「おかめ塚」と呼ばれた。 おかめの面の付いた上棟御幣は、いまも棟上げの際に屋根裏に置かれる慣わしがある。3枚の扇子を円にしてあり、中央におかめ面が飾られている。面は阿亀の顔に似せられ、突き出た額、低い鼻、膨らむ頬、おちょぼ口は当時の美人の典型とされていた。上棟御幣は、家宅の火災除け、家内安全と繁栄を願い行われている。建築成就、工事安全、女性の厄難消滅、商売繁盛の招福信仰もある。 現在、本堂内陣、外陣は組入天井であり、柱は斗ぐみになっている。「ますがた」を手に持ったおかめ像がある。江戸時代中期、1718年に、三条通菱屋町大工・池永勘兵衛によりおかめ供養塔(おかめ塚、宝篋印塔、花崗岩製)も建立された。現代、1979年に阿亀多福像は建築業者により立てられた。 なお、おかめは、殺害されたという伝承も残る。 ◆遺教経会 千本の釈迦念仏は、「遺教経会(ゆいきょう-ぎょうえ)」といわれる。2世・如輪上人により鎌倉時代中期、文永年間(1264-1275)に始められた。嵯峨・清凉寺とともに釈迦信仰の中心になる。 釈迦念仏(2月9日-15日)では、涅槃仏を安置し、遺教経を講じた。吉田兼好『徒然草』226段・238段にも記されている。 ◆碑 南北朝時代の武将・山名氏清(やまな-うじきよ)の碑が立つ。山名は、南北朝時代、1391年に討死した。 江戸時代前期、1677年、山名氏末裔により碑は建立された。「山名陸奥大守氏清之碑」と刻まれている。 ◆おかめ墓・塚 ◈江戸時代中期、1718年に、三条通菱屋町大工・池永勘兵衛によりおかめ供養塔(おかめ塚、宝篋印塔、花崗岩製)が建立された。建築守護・災難消除・招福祈願の信仰を集める。 ◈「阿亀多福像」は、現代、1979年に建築業者により立てられた。宝篋印塔に隣接する。手に斗(ます)ぐみを持つ。 ◆墓 西陣旗頭・山名宗全の祖父・氏清の墓所が千本釈迦堂の末寺にあったともいう。 ◆樹木 ◈エノキ、クロガネモチがある。 ◈枝垂桜の「阿亀(おかめ)桜」は、おかめに因んでいる。御衣黄桜、普賢桜などもある。 ◆京都十三仏霊場めぐり 観音菩薩(百ヵ日)は京都十三仏霊場めぐりの第8番札所になっている。室町時代、8代将軍・足利義政が、歴代将軍の供養を十三仏に祈願したことから始まったという。また、貴族にはそれ以前よりの信仰があったともいう。 十三仏とは中陰法要、年忌法要の際の十三体の仏・菩薩をいう。中陰法要は、葬儀後、初七日の不動明王、二十七日の釈迦如来、三十七日の文殊菩薩、四十七日の普賢菩薩、五十七日の地蔵菩薩、六十七日の弥勒菩薩、七十七日の薬師如来とあり、これらを終えた満中陰により新たな生を受け、続いて百日の観音菩薩、一周忌の勢至菩薩、三回忌の阿弥陀如来、七回忌の阿閦(あしゅく)如来、十三回忌の大日如来、三十三回忌の虚空蔵菩薩と追善法要が続く。 ◆洛陽五智如来 「洛陽五智如来」は、千本釈迦堂の釈迦如来(上京区)、親縁寺の大日如来(上京区)、西正寺の宝生如来(上京区)、教善寺の阿閦如来(上京区)、東寺・五重塔の阿弥陀如来(南区)の5カ寺になる。 ◆祭礼 ◈「おかめ節分」(2月3日)は、おかめがおかめ音頭で鬼やらいを行う。木遣音頭、厄除祈願、茂山狂言社中協賛による鬼払いの儀、福豆撒き、百福手拭撒き、厄払札福縁起、お神酒接待、甘酒授与がある。 ◈「千本釈迦念仏」(3月15日)は、遺教経会とも呼ばれ『徒然草』にも記され、現在も続けられている。「釈迦牟尼仏」と唱える。 ◈潅仏会(仏生会)(4月8日)では、誕生釈迦仏立像に甘茶をかけて祝う。 ◈「大根焚(だいこだ)き」(12月7日-8日)は、鎌倉時代に当時の住職が成道会(じょうどうえ)、釈迦が悟りを開いたとされる12月8日に、大根の切り口を鏡に見立て、釈迦の名を梵字で書き、諸病退散の厄除けとしたことに始まるという。大根を食すると中風除け、厄除けになるといわれる。 ◆年間行事 おかめ節分(2月3日)、千本釈迦念仏(3月15日)、潅仏会(仏生会)(4月8日)、陶器供養・陶器市(7月)、六道参り(8月8日-16日)、北野経会・山名氏清墓前祭(10月10日)、大根焚き(12月7日-8日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『平安京探索』、『京都隠れた史跡100選』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都の仏像』、『京都仏像を訪ねる旅』、『京都の仏像 入門』、『日本の秘仏を旅する』、『仏教めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『日本の美仏図鑑』、『京都傑作美仏大全』、『京都・美のこころ』、『おんなの史跡を歩く』、『京都ご利益徹底ガイド』、『京都を歩く 31北野』、『京都 神社と寺院の森』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|