|

|

|

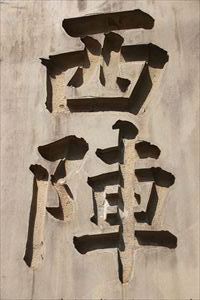

| 西陣碑 (京都市上京区) Monument of Nishijin |

|

| 西陣碑 | 西陣碑 |

|

|

碑文 |

京都市考古資料館前に西陣碑(にしじん-ひ)が立つ。かつてこの地には、西陣織物館があった。西陣発源の地として碑が立てられた。 ◆歴史年表 近代、1928年、11月、碑は三宅安兵衛の遺志に従い、その子・清次郎により立てられた。 ◆三宅 安兵衛 江戸時代後期-近代の商人・三宅 安兵衛(みやけ-やすべえ、1842-1920)。男性。初名は安治郎。若狭国(福井県)小浜の生まれ。父・陶器業「吉文字屋」・三宅清治郎、母・畑田つや。1850年、父没後、母とともに畑田家に身を寄せた。 1852年、京都五条の木綿商・井筒屋甚兵衛に奉公に入る。1857年、1864年の大火で店は類焼する。大坂の大菱屋喜助と連携し、京都で博多織を販売し井筒屋を救った。1867年、独立し、四条烏丸に博多織の京都での販売を独占し成功した。1869年、斎藤ゆか子と結婚し、3男2女を産む。その後、店は幾度か移転し、1882年、六角通高倉西入に移る。還暦後、隠居し京都周辺の名所旧跡を巡る。 1919年、長男・清治郎に金1万円を託し、「京都のために公益公利のことに使用せよ」と遺言した。78歳。 安兵衛は生前に石清水八幡宮・平野神社などに標石を立てている。安兵衛の没後、長男・清治郎は父の遺志に従い、京都府下に400基の史跡・名所の案内の石標を建立した。 墓は金地院(左京区)にある。 ◆三宅 清治郎 近代の商人・三宅清治郎(1872-1940)。男性。号は洛園。父・三宅安兵衛、母・つやの長男。15歳で木綿問屋で奉公し、1896年、六角通高倉西入に「西陣博多帯九寸女帯」の商いを開業した。1919年、父・安兵衛は隠居後に、「京都のために公益公利のことに使用せよ」と金1万円を託した。清次郎は、父の遺志に従い、1921年-1930年、史跡・古墳など400余基の石碑・道標などを一乗寺、山科、嵯峨、嵐山、淀、府下の八幡、宇治、田辺、精華、井手、山城、加茂などに立てた。編日誌『木下蔭』。68歳。 ◆荒木 寅三郎 近代の医学者・生化学者・荒木 寅三郎(あらき-とらさぶろう、1866-1942)。男性。群馬県の生まれ。1887年、東京帝国大学医科大学別課を卒業した。一時故郷で医業を開く。母校の生理学教室の助手になる。1889年、ドイツに留学し、ストラスブール大学でF.ホッペ・ザイラーに師事し、生理化学を研究した。1895年、帰国する。1896年、第三高等学校医学教授になり、1897年、東京帝国大学より主論文「ヒトサンについて」で医学博士になった。1899年、京都帝国大学医科大学教授になり、初代医化学講座を担任した。 1903年、同学長、1915年-1929年、京大総長になる。1919年、帝国学士院会員、1922年、第6回日本医学会総会会頭、1929年、学習院院長、1937年、枢密顧問官を歴任した。著『日本産科学史』など。77歳。 日本での医化学の先駆であり、乳酸の生体内生成の研究で知られた。門下に古武弥四郎(こたけ-やしろう、1879-1968)らがいる。 ◆三浦 周行 近代の歴史学者・法制史学者・三浦 周行(みうら-ひろゆき、1871-1931)。男性。幼名は録之助。島根県の生れ。1890年、帝国大学文科大学選科に入り、栗田寛の家塾「輔仁学舎」で水戸学を学ぶ。1893年、東京帝国大学文科大学卒業後、1895年、史料編纂助員、1900年、史料編纂員になり『五人組制度の研究』を刊行した。1902年、法科大学、1903年、文科大学講師嘱託になる。1905年、史料編纂官になり、鎌倉時代の『大日本史料』第五編をまとめる。1907年、京都帝国大学文科大学に出講する。1909年-1931年、京都帝国大学文科大学に就任する。著『法制史の研究』『日本史の研究』。61歳。 日本法制史を開拓し、古代・中世の家族制度研究、のちに史学方法論・社会経済史・明治史などにも及び、京大史学の基礎を築いた。地方史研究にも尽力し『堺市史』を編んだ。 ◆山田 得多 江戸時代後期-近代の書家・山田 得多(1852-?)。詳細不明。男性。号は古香。高松の生まれ。家学を受け藩校に学び、書を長三洲に学んだ。京都に居し、官を辞して書家三昧の生活を送った。弟子に廣瀬桑田(1892-1966)がいる。 揮毫作品に「鳩居堂京都店看板」「北野天満宮表参道双狛台座銘」「漏世公子及寿芳夫人遷墓記」「鳥羽伏見戦跡碑」などがある。 ◆碑 西陣碑は、近代、1928年に三宅安兵衛遺志により、その子・ 三宅清治郎により立てられた。三宅父子の立てた唯一の碑文を持つ碑とみられている。 碑文は南面に題額「西陣」、「京都帝国大学総長医学博士荒木寅三郎閣下篆額」による。 「古来朝廷ニハ、大蔵省ニ織部司アリテ綾錦ヲ織リ、及ビ染物ノ事ヲ掌レリ、後其業民間ニ移リ、織工等大舎人座ヲ組織シテ高機ヲ構ヘ、大舎人織手師ト呼バル、応仁ノ乱ニ東西ノ両軍京都ニ割拠シテ、攻戦十一年ニ及ビ、其間西軍ハ五辻通大宮東ナル山名宗全ノ邸ヲ中心トシテ、堀川以西一条以北ノ辺ニ駐屯セシヨリ、此一画ヲ呼ンデ西陣トイフ、是時ニ当リテ戦乱相次ギ、京都ノ織工多ク難ヲ避ケテ、和泉堺ノ海浜ニ居住セリ、堺ハ乱中幕府ノ遣明船発着ノ港トナリ、貿易殷賑ヲ極メタリ、乱平ギシ後京都ノ織工帰リテ、西陣ノ地白雲村ニ居リ明ノ織法ヲ伝ヘテ其面目ヲ新メタリ、天文中大舎人座中三十一人アリシガ、元亀二年、其六人ヲ内蔵寮織物司ニ補セラレ、御寮織物司ト号ス、天正中豊臣秀吉、白雲ノ水質不良ナルヲ以テ新在家ニ移セリトイフ、此前後ヨリ印度支那及ビ西洋諸国ノ織物ヲ伝ヘテ、其業益精シク機業ノ隆盛ヲ来スト共ニ、織工ノ家西陣ノ故地ニ櫛比シ、西陣織物ノ盛名宇内ニ喧伝セラル、丶ニ至レリ、今茲ニ西陣発源ノ地ヲ卜シテ碑ヲ建テ、其来歴ヲ明ラカニス 昭和三年十一月 文学博士三浦周行撰 山田得多書」 北面に「昭和三年秋 稟京都三宅安兵衛遺志建之」とある。 西陣の揮毫・荒木寅三郎、碑文・三浦周行、碑文揮毫・山田得多、高さ280×幅145×奥行37cm。 碑文の大意は、平安時代にはこの地に大蔵省の織部司があり、中世には民間の大舎人座が機業に携わった。室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)で、この地に西軍方の陣が敷かれたことから西陣と呼ばれた。 乱で織工は一時、堺に疎開する。乱後帰京した織職工は西軍本陣跡(大宮付近)に「大舎人座」を組織し、白雲村(現在の新町通今出川上ル付近)で明の織法を伝えて復興した。九舎人座中の6人が内蔵寮織物司(うちのくらりょう-おりものつかさ)の補になり、御寮綾物司と呼ばれた。 安土・桃山時代、豊臣秀吉は、白雲村の水質が不良になったとして、新在家に移させた。西陣では、インド・中国、西洋の織物も伝えられ、近世以降は、西陣織の生産地として日本を代表する高級織物業の中心地になった。この地に西陣発源の地として碑を建立し、来歴を明らかにした。 なお、西陣地区として、東は堀川通、西は七本松通、北は今宮神社御旅所、南は一条通または中立売通で囲む一帯を呼んでいる。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京の石碑ものがたり』、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「好古斎」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|