|

|

|

| 平安女学院昭和館 (京都市上京区) Showa Hall of Heian Jogakuin St. Agnes School |

|

| 平安女学院昭和館 | 平安女学院昭和館 |

|

|

北側  北側、屋根  北側、ハーフティンバー  北側  北側  北側  北側  北側  北側、入口  北側  北側、テラス  北側、メダリオン  北側、メダリオン  北側、タイル貼り、モルタル  西側  西側、正面玄関  西側、「平安女学院中学校 平安女学院高等学校」の銘鈑  西側、正面、出窓  西側、正面玄関 西側、正面玄関 西側、正面玄関  西側、正面玄関  西側、正面玄関  西側  西側  西側正面、「定礎 1928」 |

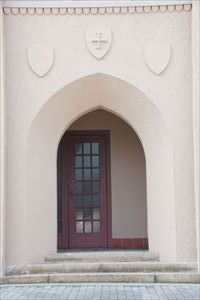

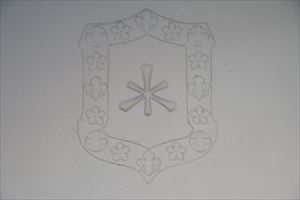

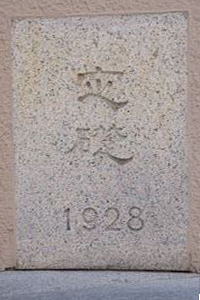

下立売通、室町通に面して平安女学院昭和館(へいあんじょがくいん-しょうわかん)がある。 設計は近現代のアメリカ合衆国人のミッション建築家・バーガミニーによる。 ◆歴史年表 近代、1875年、米国聖公会宣教師・エレン・エディは、「エディの学校」(大阪川口)を設立した。 1880年、「照暗女学校(St.Agnes’ School) 」に改称する。 1894年、「平安女学院」に改称した。 1895年、現在地(上京区烏丸通下立売)に移転する。 1928年、3月、平安女学院昭和館が起工する。 1929年、3月、現在の平安女学院昭和館が竣工した。 現代、2007年、5月、国の登録有形文化財に指定される。 ◆バーガミニー 近現代のアメリカ合衆国人建築家・ジョン・バン・ウィ・バーガミニー(John van Wie Bergamini ,1888-1975)。詳細不明。チェコ生まれ。中国湖北省武漢市漢口の英国人租界に住した。1926年、関東大震災(1923)後の聖公会関係施設復興のために、アメリカ合衆国・エピスコパル宣教団から派遣された。1938年、一家で漢口に戻る。上海を経て、1943年頃、フィリピンに移る。収容所に収容された。1945年、米軍により救出される。87歳。 関わった作品は、京都・平安女学院昭和館(1929)、日本聖公会京都聖三一教会(1930) 、立教学院校宅11号館・12号館(旧宣教師館)(1931)、福井・小浜聖ルカ教会増築(1931)、秋田聖救主教会概略設計(1931)、日本聖公会東京教区東京諸聖徒教会礼拝堂(1931) 、聖路加国際病院旧病棟・礼拝堂(1932-1933)、同病院内トイスラー記念館(1933)など。 ◆内藤多仲 近現代の建築構造技術者・建築構造学者・内藤多仲(ないとう-たちゅう、1886-1970)。山梨県の生まれ。旧制甲府中学、第一高等学校、東京帝国大学(現・東京大学)造船学に入学し、後に建築学に移り、佐野利器に師事した。1910年、東京帝国大学卒業後、1913年、早稲田大学教授になる。1917年-1918年、アメリカ合衆国に留学し、帰国後に耐震壁による耐震構造理論を考案した。1924年、「架構建築耐震構造論」で工学博士号を取得する。1938年、溶接学会会長に就く。1941年、日本建築学会会長、1943年、早稲田大学理工学部長に就任した。1954年、日本学術会議会員になる。1960年、日本学士院会員。1962年、文化功労者に選ばれた。1964年、勲二等旭日重光章を叙する。1970年、従三位。墓は多磨霊園内にある。84歳。 高層建築の耐震構造法を確立し、日本地震工学振興会会長などを歴任した。「耐震構造の父」「塔博士」と呼ばれた。主な作品に、耐震壁を取り入れた鉄骨鉄筋コンクリート造の旧日本興業銀行本店(構造設計、1923)があり、関東大震災でも耐震性が実証される。ほかに、歌舞伎座(1923)、名古屋テレビ塔(1954)、2代目・通天閣(1956)、札幌テレビ塔(1957)、東京タワー(1958)などがある。 ◆建築 ◈平安女学院昭和館は、近代、1924年に照暗女学院創立50周年・平安女学院開校30周年記念事業として、12万円の予算と募金により建築された。1928年3月に起工し、1929年3月に竣工した。意匠設計はアメリカ合衆国人のミッション建築家のJ・V・バーガミニーであり、純粋な西洋建築様式による。なお、1927年10月にアメリカ合衆国聖公会伝道局代表・J・W・ウッドが京都を訪れ、設計の一部変更後に最終決定したという。構造設計は建築構造技術者・建築構造学者・内藤多仲による。2007年5月に国の登録有形文化財に指定された。 昭和館は構内北西隅にあり、西面している。平面は矩形で南北に長い。外観は1階外壁はモルタル塗、2階以上は煉瓦タイル貼で、各々クリーム色と褐色の配色が印象を特徴付けている。北側中央3階に入母屋屋根の三角屋根が載り、妻部分には銅板でハーフティンバー(柱・梁・筋違などの骨組みを外に剥き出しにその間を壁で充填する)風の装飾を施した。北側入口は尖頭アーチになる。各種の縦長窓が配され意匠に変化をつけている。室町通に面した西側正面玄関入口にも尖頭アーチがあり、上部には張出し窓が見られる。 全体として装飾は少ない。ただ、北側、西側の壁面各所に様々な大小のメダリオン(徽章、メダルなどの装飾)が数多く飾られている。「丸にユリの花」、「丸にパッションフラワー」、「楯に十字架」、「楯にダビデの星とX字の聖アンデレの十字架」などがある。 内部は、西面の玄関奥に大階段があり、階段下は校庭への通路になっている。北端にも階段室がある。1階に職員室、2階に教室、ギャラリー、3階にピアノ室なども設けた。かつて、校長室、教員室、事務室、金庫、本科3年以上の理科教室、地歴教室、割烹室(調理室)、半地下部分に講堂・体育館(雨天体操室)などがあった。講堂・体育館は1・2階が吹き抜けになっており、鉄製の梁を木材で覆い、床も板張りになっている。舞台、ギャラリーも設けていた。当時としては最新の設備を誇ったという。昭和館は現在、中学生の校舎として利用されている。 施工は清水組、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造、2階建(一部鉄骨造3階建)、間口18m、奥行55m、建築面積975㎡、延べ床面積2755㎡、半地階付、屋根は陸屋根(3階部分は入母屋屋根、一部改造)。 講堂・体育館は、2005年に改修工事が行われている。現在は「アグネスホール」として学校行事、公開講演会などに利用されている。 ◈学院の生徒数増加に伴い、構内東より明治館(1894)(国・登録有形文化財)、大正館(1919)、昭和館の3校舎が次々に建設された。このうち、中央にあった大正館は現存せず、建替えられている。 ◆平安女学院 近代、1875年に、米国聖公会宣教師・エレン・ガードルード・エディは、「エディの学校」(大阪川口)を居留地に設立した。当初の生徒数は3人だった。1880年に「照暗女学校(St.Agnes’ School) 」に改称、1894年に「平安女学院」に改称している。 1895年に現在地(上京区烏丸通下立売)に移転する。戦後、1947年に平安女学院中学校、1948年に平安女学院高等学校、1950年に平安女学院短期大学を開学した。1987年に短期大学(高槻市)を移転する。2000年に平安女学院大学を開学した。2002年に平安女学院短期大学を平安女学院大学短期大学部に改称している。 *内部は通常非公開 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「平安女学院中学校・高等学校」、ウェブサイト「平安女学院大学」、『京都の洋館』、ウェブサイト「文化財データベース-文化庁」、ウェブサイト「京都に洋風建築を伝えたミッション建築家-京都市文化観光資源保護財団」、『京都市の近代化遺産 近代建築編』、『京都大事典』、ウェブサイト「キリスト教という窓を通して- 立教大学大学院 文学研究科」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|