|

|

|

| 京都市庁舎本庁舎(京都市役所) (京都市中京区) Kyoto City Hall |

|

| 京都市庁舎 | 京都市庁舎 |

|

|

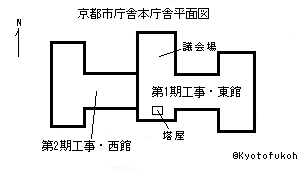

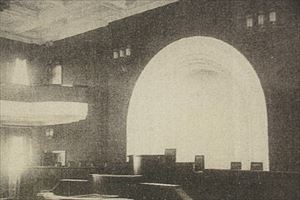

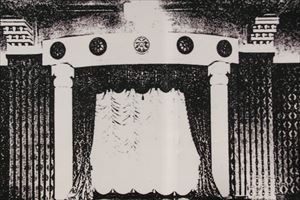

中央部分の塔屋、車寄     塔屋  塔屋、毛筆タレット(上部)、正方形をした凸凹部分、バルコーの半円形アーチ型の窓、舟肘木など  塔屋  塔屋       西側  西側  西側  西側     【参照】修復工事完成の俯瞰図、工事説明板より  【参照】建設当初の議会場、正面壁面の半円アーチ、工事説明板より  【参照】建設当初の政庁の間、工事説明板より  【参照】建設当初の政庁の間、工事説明板より  【参照】復元された政庁の間、工事説明板より |

寺町通御池上ルに京都市庁舎(きょうと-しちょう-しゃ)本庁舎は建つ。市庁舎としては3代目になる。 意匠は主に京都市営繕課職員・中野進一が当たり、顧問・武田五一が監修を行ったという。 ◆歴史年表 近代、1873年、4月、現在地(河原町御池上ル)に、京都府により旧府栽培試験場が建てられた。 1894年、3月、試験場は京都市に払下げられている。6月、試験場跡に京都市会議事堂が着工になる。 1895年、3月、議事堂が完成し竣工式が行われている。 1898年、10月、議事堂内に庁舎が開庁された。(初代庁舎) 1916年、5月、2代庁舎工事が着工された。 1917年、4月、初代庁舎西側に市庁舎の増改築が完成し、2代庁舎として使用される。(2代庁舎) 1925年、3月、2代庁舎の解体が行われた。 1926年、7月、3代庁舎本庁舎の第1期工事・東館が上棟された。 1927年、4月、第1期工事が竣工する。 1930年、10月、2代・市庁舎を改築増築し、第2期工事・本庁舎西館が起工される。 1931年、8月、本庁舎全体が完成した。(3代庁舎) 現代、2017年、6月、本庁舎の耐震改修工事が始まる。 2021年、8月末、耐震改修工事が終了する。 ◆中野 進一 近代の建築家・中野 進一(なかの-しんいち、1900-1945)。男性。静岡県の生まれ。浜松中学、第八高等学校を経て、1921年、京都帝国大学建築学科に入学し、武田五一に学ぶ。1925年、3月、帝大卒業後、鉄道省に雇として入る。11月、京都市建築課(1927年より営繕課に改称)の嘱託職員になる。1927年、技師になった。京都市庁舎本庁舎の意匠設計を担当した。 同年、円山公園音楽堂でも設計を担当した。1928年、設備部設備課に勤務し、大礼奉祝事務局委員に任じられる。1929年、病により京都市を退職する。神戸市に移り、設計事務所を自営した。44歳。 ◆武田 五一 近代の建築家・建築学者・武田 五一(たけだ-ごいち、1872-1938)。男性。備後福山(広島県)の生まれ。父・備後福山藩士・司法官・平之助(直行)、母・八重の第5子。父の赴任に従い、神戸、姫路、岐阜、高知に住む。1888年、京都第三高等中学校補充科に入学した。1894年、京都第三高等中学校本科を卒業し、京都帝国大学工科大学造家学科に入学する。1897年、帝国大学(東京帝国大学)造家学科(建築学科)を首席卒業し、同大学院に進学した。1899年、大学院中退後、東京帝大助教授に任じられる。東京高等師範学校講師嘱託、東京美術学校教官になった。1901年-1903年、文部省より命ぜられ欧州留学する。ロンドン・カムデン美術学校で学び、各地を巡る。アール・ヌーボー、セセッションなどを体験する。1903年、帰国後、京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)図案科教授になる。1904年、京都府技師を兼任し、平等院鳳凰堂・鹿苑寺金閣の保存に関わる。1907年、東京・福島行信邸で、日本初のウィーン・セセッションの様式を試みた。アール・ヌーボーの造形を紹介する。1908年、大蔵省臨時建築部技師を兼任し、国会議事堂建築のために欧米視察した。1912年、パナマ太平洋万国博覧会事務取扱嘱託になる。1915年、工学博士学位を取得する。勲四等瑞宝章を受賞した。1916年、法隆寺壁画保存会委員になる。1917年、片岡安らと「関西建築協会」を設立する。1918年、名古屋高等工業学校(現・名古屋工業大学)校長に転任した。1920年-1932年、京都帝国大学建築学科創立に伴い教授になる。1925年、大蔵省営繕管財局技師を兼任した。1929年-1931年、京都帝国大学営繕課長事務取扱として学内建築物の造営に関わる。1931年、欧米出張し、19カ国を訪れた。1934年以来、法隆寺大修理工事事務所長を務める。65歳。 「関西建築界の父」といわれた。奈良・京都の古社寺保存修復、橋梁、博覧会場、公園、記念碑、都市計画、街路施設、家具意匠、染色なども手掛けた。主な作品として、旧日本勧業銀行本店(1899) 、日本初のセセッション建築とされる東京・福島邸(1907)、京都府立図書館(1909)、京都・円山公園(1912)、京都・同志社女子大学ジェームス館 (1913) 、京都・旧松風嘉定邸 (現・五龍閣、1914)、山口県庁舎・県会議事堂(1916) 、大阪・瀧安寺鳳凰閣(1917) 、兵庫・清水寺根本中堂・大講堂・本坊・客殿(1917) 、東京・旧村井吉兵衛邸(現・延暦寺大書院、1919) 、 兵庫・清水寺鐘楼 (1919)、兵庫・光明寺根本本堂(1925) 、 和歌山・高野山大学図書館 (1928)、代表作の東方文化学院京都研究所(1930)、京都・同志社女子大学栄光館(1932) 、鳥取・三朝大橋(1934年) など多数。葵橋、賀茂大橋なども設計した。 ◆初代・2代庁舎 近代、1889年に京都市は発足した。当初は特別市政が敷かれ、京都府庁内で行政事務が行われていた。1898年に特別市政が廃止され、市役所開庁の建設が必要になる。 ◈現在地の市庁舎敷地(河原町御池上ル)には、1873年4月に京都府により旧府栽培試験場が建てられた。1894年3月に京都市に払下げられている。 ◈1894年6月15日に、旧府栽培試験場跡に京都市会議事堂が着工になる。1895年3月25日に竣工式が行われている。1898年10月25日に、議事堂内に初代市庁舎として開庁された。 和風建築、木造2階建、望楼付き、敷地2800坪(9256㎡)、建坪300坪(992㎡)。 ◈1916年5月に2代庁舎は着工された。1917年4月14日に、初代庁舎西側に市庁舎の増改築が完成し、2代庁舎として使用される。 木造2階建(詳細不明)、本館298.75坪(985㎡)、建物総坪数670.75坪(2215㎡)。 1927年の3代本庁舎の完成に伴い、2代庁舎は、以後、電気局庁舎西館として利用された。 ◆3代本庁舎 京都市庁舎本庁舎(3代)(国の登録有形文化財)は、近代、1927年4月19日に、第1期工事・本庁舎東館が竣工した。旧庁舎が敷地の西寄りに建っており、中央から東側部分が建設された。 1930年10月1日に、電気局庁舎(2代・市庁舎)を改築し、第2期工事・本庁舎西館が起工される。西側部分が増築される工事では、第1期市庁舎を西側に366坪(1209㎡)増築させ、さらにその西側に別棟の付属館135坪(446㎡)を建てるものだった。1931年8月15日に全体が完成し、現在の本庁舎が完成している。 設計は、京都市営繕課が行い、意匠設計は主として嘱託職員・中野進一が当たった。中野が作成したとみられる「第1期仕上げ工事用設計図」120枚(1926-1927)が残されている。工事監督も担当した。中野の師・武田五一は、顧問として監修・補足調整を行っている。 平面は東西方向の長方形であり、両端は前後(南北)に突出させる。背面(北側)中央2階に議会場があった。中央部前面(南側)には車寄、玄関、その奥に主階段、東西方向には中廊下を配した。 ネオ・バロック様式(中央・両翼の突出)になる。ほぼ完全な左右対称であるものの、やや西側部分が長い。両翼を突出させ中央には塔(地上33 .3m)を建てる。車寄は正面玄関に張り出している。日本でのネオ・バロック様式は、官庁建築に多く採用された。現存は少なく、関西では京都府庁舎、兵庫県庁舎、京都市庁舎本庁舎のみになる。 施工技術として、1923年に関東大震災が起きており、1924年には初めて耐震規定が建築法規に盛り込まれた。「日本標準規格JES」(日本工業規格JISの前身)が建築材料分野にも制定され始めていた。京都市庁舎でも、会議場屋根の鉄骨トラス架構の構成部材に、JES規格形鋼の使用が確認された。 外壁は腰部分に粗い表面仕上げの自然石を貼り、上部はモルタル洗い出し仕上げになる。細部装飾の石膏彫刻は、高度な技術を有し、今日では再現が困難という。装飾の最大特徴は、位置・寸法は西洋の建築様式に従いつつ、全館内外の意匠細部は東洋の意匠(日本・中国・インド・イスラムなど)へ置き換えが行われていた。これは、近代建築史上重要な位置を占めるという。 日本風(中国風)意匠としては、塔屋の最頂部にある毛筆を象った垂直方向のタレット(建物に付属した細長い小塔)があり、南北面4連(東西面3連)に配置されている。室内装飾としては、天井飾りの蓮華紋・菊花紋も施されている。 中国風は、塔屋正面バルコニー下部に見られる、石造の舟肘木(ふな-ひじき、舟形の肘木)をモデルにした支えにある。 インド風は、塔屋タレット横の正方形をした凸凹部分であり、塔屋バルコニー部分にも施されている。塔屋の多弁アーチもある。第一応接室の多角形文様、2階中央部分にある議会場正面壁面の半円アーチ縁も、インド様の漆喰繰形(しっくい-くりかた)になっている。 イスラム風は、装飾密度の高い正面エントランスホールの葱花形アーチ、市会議場の格天井の格間(ごうま、格天井の格縁に囲まれた一区画)の円花飾りの蓮弁(ロゼット)にある。また、塔屋正面バルコニーには、半円形アーチ型の窓がある。第一応接室の柱頭は、サラセン風になっている。 なお、イタリア・ルネサンス様は、会議場の格天井(ごうてんじょう、太い木を井桁状に組み、上に板を張った天井)にある。精巧な彫刻の施された漆喰天井であり、丸太の根太・木枠・ラスモルタル・漆喰などで構成されていた。 鉄筋コンクリート造、地上4階、地下1階建、軒高66尺(20m)、塔屋高さ110尺(33.3m)、建坪676坪(2234.7㎡)、延べ床面積3036坪(1万36㎡/1万6678.21㎡)。第1期施工者は山虎組、松井組、松村組。第2期は津田甚組による。 ◆3代本庁舎の改修工事 現代、2017年6月に本庁舎(3代)は、老朽化や耐震性能不足により免震レトロフィット改修工事が行われた。これは、既存建物の地下部分(免震層)に免震装置を設置し、旧基準で建てられた建物の免震更新を可能にした。 修復されたのは、中央エントランスで、剝離していた石膏彫刻・葱花型アーチ・照明器具も修復された。壁・床のタイルなどは、解体撤去工事に伴い発見された創建当時の床タイルを参考にしている。 2階の市会議場天井改修は、GRG(ガラス繊維補強石膏)によるレプリカ天井材・鋼製下地に置き換えられている。壁面装飾は緞子(どんす)張りに復元された。正面の3連型照明、議場入口の2連型照明も復元された。4階の正庁の間は、創建時の写真を参考にして、西洋風の演壇を再現した。 新設されたのは、1階正面のステンドグラス、左手の漆塗りのエレベーター扉、その反対側のモニュメント時計、屋上庭園、来賓用の和室兼茶室、展示スペース、地下1階オープンスペース、地下通路などになる。 設計者は、京都市都市計画局公共建築部公共建築建設課・日建設計、施工者は本庁舎敷地が大成・古瀬・吉村特定建設工事共同企業体による。 修復後は鉄筋コンクリート造、地上4階、地下2階建、延べ床面積1万6422.89㎡。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都市庁舎の沿革1. 2 現本庁舎の特色-京都市 行財政局総務部庁舎管理課}」、ウェブサイト「京都市新庁舎(本庁舎敷地)の構造設計-歴史的建物と新築建物を一体化して整備した大規模免震構造ー」、ウェブサイト「京都市役所本庁舎ガイドブック」、『京都市の近代化遺産 産業遺産編』、『京都の洋館』、『近代京都の名建築』、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|