|

|

|

| * | |

| 報恩寺 (京都市上京区) Hoon-ji Temple |

|

| 報恩寺 | 報恩寺 |

|

|

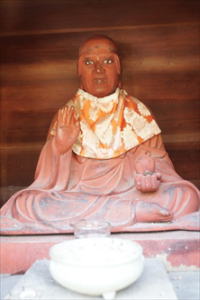

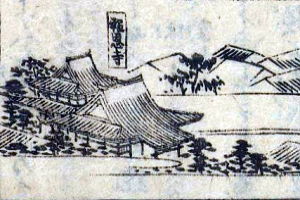

石橋  石橋宝珠「仁寂周孝首座大姉造立之」と刻まれている。  小川の跡  小川の跡         客殿   那羅延金剛  密迹金剛   庫裡、鬼瓦(蛇)    中門  客殿(方丈)   客殿前の庭園    前庭      五重塔  五重塔   地蔵堂  地蔵堂  地蔵堂  鐘楼  梵鐘   賓頭盧頗羅堕闍尊者  賓頭盧頗羅堕闍尊者  稲荷社  稲荷社  稲荷社  稲荷社  稲荷社  稲荷社、小祠  稲荷社、小祠     【参照】賀陽宮墓  【参照】「高嶽院殿心源榮芳大姉」  【参照】「桂徳院宮 尊儀」  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた「報恩寺」、鴨川二条大橋の説明板より  【参照】江戸時代の『都名所図会』に描かれた「報恩寺」(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  【参照】門前の町家の家並  【参照】「射場町(いば-ちょう)」の地名 |

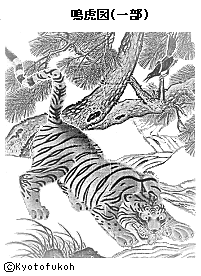

小川町寺之内下ル射場町(いば-ちょう)に、報恩寺(ほうおん-じ)はある。皇室とのゆかりも深い。山門は東面し、かつて門前に小川(こかわ、百々川)が流れていた。いまは石橋だけが残されている。 鳴虎(なきとら)図を所蔵し、「鳴虎(なきとら)」「鳴虎の報恩寺」ともいわれる。山号は尭(堯)天山(ぎょうてん-さん)、院号は佛牙院という。 浄土宗知恩院派。本尊は阿弥陀如来像。 洛陽阿弥陀四十八願寺の第12願所。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、866年、円仁が創建した葉室(はむろ)山浄住寺(西京区)を前身とするともいう。当初は天台宗だった。「法園寺」と称したともいう。また、室町時代中期まで「法音寺」と称し、八宗兼学、また、天台・浄土兼学だったともいう。一条高倉付近(現在の御所御苑内、内裏北東、後の有栖川高松殿邸)にあり「一条之報恩寺」と呼ばれていた。(寺伝、「報恩寺文書」『雍州府志』) 鎌倉時代、叡尊(1201-1290)が中興する。(寺伝) 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。その後、第86代・後堀河天皇の第1女・室町女院(1228-1300)より贈られた仏牙舎利などは浄住寺に遷されたという。(寺伝、『雍州府志』『仏牙舎利縁起』) 1494年、明応年間(1492-1501)、明泉が創建した法音寺を前身とするともいう。 1501年 第104代・後柏原天皇により、西蓮社慶誉(きょうよ)上人一風明泉(慶誉、明泉)は綸旨を贈られ、浄土宗として開山した。堀川今出川、舟橋の地に再興したともいう。 1502年、寺号も報恩寺と改め、後柏原天皇により勅額「報恩寺」を贈られる。天皇より仏舎利、浄土変相、千体地蔵像、虎の図、興正菩薩の二十五条袈裟などを贈られる。 1504年、公卿・中御門宣胤が立ち寄り、浄土法談を開く。(『宣胤卿記』) 安土・桃山時代、1576年/天正年間(1573-1592)とも、織田信長の命により、寺地は二条家に与えられる。(『言経卿記』) 1585年、羽柴(豊臣)秀吉により、相国寺塔頭・鹿苑寺の旧地から寺之内の現在地に移る。(報恩寺文書、下知状) 1588年、第107代・後陽成天皇より完成祝賀の消息、六字名号を贈られる。 1600年、備後国福知山藩祖・阿部正勝を葬る。2年後、弟、父子も葬る。 1602年、秀吉の侍尼・仁舜尼より、門前を流れる小川(百々 [どど] 川)の石橋が寄進される。 江戸時代、1623年、徳川秀忠、家光が参内のために上洛し二条城に宿した。筑前・黒田長政は江戸より入洛し、報恩寺に宿泊する。当寺客殿で病死する。 1711年、焼失したともいう。 1730年、享保の大火(西陣焼け)で類焼する。本尊、古文書などは難を免れた。 1733年、本堂再建の祈願法要を修した。 1737年、本堂再建の上棟式が行われる。遷仏法要を修した。 1738年、本堂再建入仏、大法要を修する。 1743年、快慶作という仁王像の修理を行う。開眼法要を修した。 1746年、「鳴虎図」の表装を改装修理する。 1748年、賓頭盧頗羅堕闍尊者の修理、開眼法要を修した。 1788年、天明の大火により類焼する。 1818年、客殿、玄関、内玄関が再建される。客殿(方丈)に本尊を安置する。 現代、1979年、賓頭盧頗羅堕闍尊者の塗り替え修理をする。 ◆円仁 平安時代前期の天台僧・円仁(えんにん、794-864)。男性。俗姓は壬生、諡号は慈覚大師。下野国(栃木県)の生まれ。9歳で大慈寺・広智に師事し、808年、15歳で唐より帰国した比叡山の最澄に師事し、最期まで14年間仕えた。815年、東大寺で具足戒を受ける。比叡山で12年の籠山行に入る。だが、5年後、法隆寺、四天王寺での夏安吾(げあんご、修行僧の集団生活による一定期間の修行)講師、東北への教化を行う。一時心身衰え、829年、横川に隠棲した。常坐三昧、法華経書写などの苦修練行を続け、夢中に霊薬を得て心身回復し、法華経書写を始め、小塔(如法堂)を建て写経を納めたという。首楞厳院(しゅりょうごんいん)を建立した。836年、837年、渡唐に失敗し、838年、最後の遣唐使として渡る。その後、遣唐使一行から離れ、840年、五台山・大花厳寺を巡礼し、国清寺で学ぼうとしたが許可が下りなかった。長安・大興善寺で金剛界の灌頂を受け、青竜寺で胎蔵界灌頂、蘇悉地大法を授かる。また、悉曇(梵語)、止観(禅)も学んだ。山東半島、赤山新羅坊の新羅寺・赤山法華院で新羅仏教を学ぶ。現地では仏教弾圧(会昌の破仏)があり、日本と新羅はこの間に国交断絶していた。847年、帰国し、仏典、金剛界曼荼羅など多数を持ち帰る。848年、比叡山に戻り、円珍に密教を教えた。横川中堂(根本観音堂)を建立する。854年、第3世・天台座主に就く。862年、東塔に天台密教の根本道場・総持院を建立した。『顕揚大戒論』、9年6カ月の唐滞在記である『入唐求法巡礼行記』(全4巻)を著す。東京・瀧泉寺、山形・立石寺、松島・瑞巌寺など多くの寺を開いた。入唐八家(最澄・空海など)の一人。71歳。 没後、日本初の大師号(慈覚大師)を贈られた。 ◆快慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・快慶(かいけい、?-?)。詳細不明。男性。号は安阿弥(あんなみ)、法名は安阿弥陀仏。署名は仏師快慶、丹波講師(たんばこうじ)、越後法橋、巧匠安阿弥陀仏、法橋快慶、法眼快慶など。運慶の父・康慶の弟子、運慶の門弟ともいう。1183年、運慶が発願した法華経の結縁(けちえん)者の一人になる。1189年、 興福寺旧蔵・弥勒菩薩像(ボストン美術館蔵)、建久年間 (1190-1199) 、 東大寺復興の造仏に運慶を助けた。1192年/1194年頃、重源の建立した兵庫浄土寺・阿弥陀三尊像、1201年、東大寺・僧形八幡神像、1202年、東大寺俊乗堂・阿弥陀如来像、建仁年間(1201-1204)、東大寺公慶堂・地蔵菩薩像、奈良・文殊院・文殊五尊像(?)、1203年、運慶らと合作の代表作である東大寺南大門・金剛力士像などがある。1236年まで造仏した。 慶派仏師であり、運慶と並び鎌倉時代を代表した。30点近くの作品、現存遺作は20点ある。作風は藤原様式、宋の新様式を取り入れた。写実的、優美で安阿弥様式と呼ばれ、後世まで影響を与えた。東大寺中興の重源(ちょうげん)に師事し、阿弥陀信仰し熱心な浄土教信者だった。 ◆叡尊 鎌倉時代前期-後期の律宗の僧・叡尊(えいそん/えいぞん、1201-1290)。男性。睿尊、字は思円、諡号は興正菩薩。大和国(奈良県)の生まれ。父・興福寺の学侶・慶玄、母・藤原氏。幼くして母を亡くし、醍醐寺に入り真言を学ぶ、1217年、叡賢を師として出家した。1234年、戒律の復興を志す。1235年、円晴(えんせい)が東大寺で『四分律行事鈔』講じたのを聞く。1236年、東大寺で円晴、覚盛(かくじょう)、有厳らと自誓受戒し比丘になる。その後、大和海竜王寺に移る。1238年、西大寺に住み、再興した。1262年、鎌倉幕府の北条時頼・実時に招かれて鎌倉に下り、北条一族、御家人などに授戒した。1269年、般若寺で「非人供養」する。1281年、蒙古来襲時に、伊勢神宮、石清水八幡宮で異国降伏の祈祷も行う。著『梵網古迹文集』 (10巻) 、自叙伝『感身学正(かんじょうがくしょう)記』 (3巻) など。90歳。 戒律の復興に努め、律宗中興の祖になる。「非人」を文殊菩薩の化身とし6万人に授戒した。「非人宿」を造り救済を行う。弟子の忍性(にんしょう)と救済事業にも尽くした。 1286年、宇治川の網代破却による殺生禁断を実行し、勧進により宇治橋を再興し、浮島の十三石塔を建立した。宇治茶の栽培を奨め、漁民の転業のために、川で布を晒す曝布業を奨励した。 ◆西蓮社慶誉上人一風明泉 室町時代の僧・西蓮社慶誉上人一風明泉(いっぷう-みょうせん、?-?)。詳細不明。慶誉、明泉。1501年 第104代・後柏原天皇により綸旨を贈られ、報恩寺を浄土宗として開山した。 ◆仁舜尼 安土・桃山時代-江戸時代の仁舜尼(?-?)。詳細不明。女性。仁寂周孝。豊臣秀吉の侍尼。1602年、報恩寺門前の石橋を寄進する。 報恩寺(上京区)に墓碑がある。 ◆黒田 長政 室町時代後期-江戸時代前期の武将・黒田 長政(くろだ-ながまさ、1568-1623)。男性。通称は松寿(しょうじゅ、松寿丸)、吉兵衛。播磨(兵庫県)の生まれ。父・黒田孝高(よしたか、如水)、母・櫛橋伊定の娘の長男。1577年、父・孝高が織田信長に属し、長政は10歳で人質として信長の許に送られる。近江・長浜城の羽柴秀吉の許で少年期を過ごした。1580年、父の許に返された。1582年、秀吉の中国攻めに従軍し初陣になる。1583年、賤ケ岳の戦いに従う。その戦功により河内国丹北郡を得る。1584年、小牧・長久手の戦で、和泉・岸和田城に拠り、根来・雑賀一揆を撃退した。その功により加増を受けた。1587年、九州攻めで方面軍の軍奉行を務め、その功により豊前国に移る。1589年、父・孝高から家督を継ぎ、豊前中津に父の所領豊前6郡を得た。従五位下・甲斐守に叙任された。初め粕屋(かすや)郡名島に入り、那珂(なか)郡警固(けご)村福崎に城を築き、祖先発祥の地・備前福岡に因み「福岡」と名付けた。1590年、小田原攻め、1592年-1598年、文禄・慶長の役で渡海し、碧蹄館(ヘキテイカン)の戦、蔚山(ウルサン)城の戦で戦功をあげた。1598年、秀吉没後、父とともに石田三成に反対した。1600年、関ヶ原の戦で父とともに東軍・徳川家康に属した。小早川秀秋を寝返らせるなどした。その功により、筑前一国を与えられ福岡城を築く。筑前福岡藩主黒田家初代になる。1603年、家康の参内拝賀に供奉し、従四位下・筑前守に叙任される。1614年、大坂冬の陣で江戸城に留められた。1615年、夏の陣で徳川秀忠隊に属した。 1623年、徳川秀忠、家光が参内のために上洛し、二条城に泊った。長政は江戸より入洛し、報恩寺に宿泊する。持病発作のため報恩寺客殿で亡くなる。56歳。 墓は博多・崇福寺(福岡県)にある。 ◆黒田 忠之 江戸時代前期の大名・黒田 忠之 (くろだ-ただゆき、1602-1654)。男性。幼名は万徳。父・黒田長政(ながまさ)の長男。1622年、久姫(2代将軍・徳川秀忠の幼女)と結婚した。1623年、筑前福岡藩主・黒田家2代になる。孝高(よしたか、如水)・長政の代からの譜代の功臣を退け、倉八十太夫らの側近を重用し、軍船鳳凰丸の建造、足軽隊の増強などを行う。1632年、家老・栗山大膳、豊後府内藩主・竹中采女正は、忠之を謀反容疑で幕府に訴えた。一時領地没収になる。父祖の功により藩は存続した。(黒田騒動)。福岡で亡くなったという。53歳。 報恩寺(上京区)に墓碑がある。 ◆阿部 正勝 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・阿部 正勝(あべ-まさかつ、1541-1600)。男性。通称は善九郎、善右衛門。 父・阿部正宣。徳川氏の家臣。歴戦し、1590年、鳩ヶ谷藩5000石大名。伊予守。60歳。 報恩寺(上京区)に墓がある。 ◆賀陽宮 江戸時代前期の皇女・賀陽宮(かやのみや、1666-1675)。詳細不明。女性。父・第111代・後西天皇、母・清閑寺共子の第7皇女。9歳。戒名は「桂徳院宮」。 報恩寺(上京区)境内の西に賀陽宮墓がある。宝塔には碑銘「高嶽院殿心源榮芳大姉」とある。 ◆仏像など ◈客殿(方丈)中央の仏間上段の間に「阿弥陀三尊像」3尺(90㎝)を安置する。鎌倉時代の快慶(安阿弥)作という。 脇に「阿弥陀如来」「観世音菩薩」が立つ。 ◈北宋の「木造釈迦如来諸尊仏龕(ぶつがん)」(重文)。 ◈鎌倉時代の「厨子入 木造千体地蔵菩薩像 附厨子入木造大黒天像」(重文)。 ◈室町時代作の「善導大師像」がある。 ◈室町時代作の「法然上人像」がある。 ◈南北朝時代の「厨子入 木造阿弥陀如来、両脇侍立像」(重文)。 ◈左に阿形の「密迹金剛(みっしゃこんごう)」、右に吽形の「那羅延金剛(ならえんこんごう)の仁王像」が安置されている。室町時代初期作という。江戸時代中期、1730年に山門が焼失し、墓の中央に仁王尊が立っていたことから、「墓飛びの仁王尊」という。 ◈「仏舎利涅槃像 厨子入」。 ◈本堂(旧方丈)奥の厨子内に、長政の位牌「興雲院殿前大中大夫筑州都督古心道卜大居士」、如水の位牌「龍光院殿如水圓清居士」が祀られている。 ◆建築 客殿に黒田長政(1568-1623)が病死した「最期の部屋」がある。「上段の間」と呼ばれた。現在の建物は、江戸時代後期、1818年の再建による。かつて、帳台構(武者返し)があったという。一時は、長政を見舞った徳川家重臣も居た。 現在は、阿弥陀如来坐像が安置され、長政、父・官兵衛(如水)の位牌が祀られている。 ◆梵鐘 「梵鐘」(重文)は、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の東軍・畠山持国(1398-1455)が陣鐘に用いたという。豊臣秀吉(1537-1598)も用いたという。金剛界四仏の梵字の銘が刻印されている。余韻残る美しい音色がする。 平安時代後期作とされ 奈良時代以来の古式が残る。素文の銅鐘、高めの笠形、肩すぼまりの形、乳の形、八角素弁小形の撞座(つきざ)2個は上部の龍頭(りゅうず)と直交している。池の間4区に金剛界四仏を籠字(かごじ、肉太の書体)の梵字、その下に梵字で真言を刻む。高さ123.5㎝、口径73㎝。重さ1.5t。 名鐘を記した『扶桑鐘名集』(岡崎盧門作、近代、明治期[1868-1912])にも記載されている。 ◆撞くなの鐘 梵鐘は「撞くなの鐘」「撞かず(勿撞)の鐘」とも呼ばれている。 梵鐘は、付近一帯の織屋で朝夕に時を知らせ、仕事の始まりと終わりの合図にされていた。寺近くの古い織屋「八半」に、15歳の丁稚と13歳の織女(おへこ)が働いていた。二人は日頃より仲が悪く、ある時、報恩寺の夕刻の鐘の数をめぐり口論になる。 織女は9つ、丁稚は8つという。互いに負けた者は、何でもすると約束を交わした。丁稚は店を抜け、正解の9(108の12分の一)ではなく、8つ撞くことを知り合いの寺男に頼む。夕方、鐘は8つしか鳴らなかった。負けた織女は悔しさから鐘楼に帯をかけ首を吊る。 以来、織女の霊が現れ、怨霊の祟りが鐘を撞いたという。店の主人は、織女を供養し菩提を弔った。以後、寺では朝夕に鐘を撞くのを止め、鐘楼には板堀を建て普段は誰も撞けないようにした。ただ、除夜と大法要に限り撞くようになったという。 また、二人は、お十夜の晩に鐘が鳴るか鳴らぬかで口論し、鳴らなかったので織子が狂死したともいう。 ◆鳴虎図 掛け軸「鳴虎図(なきとら-ず)」(縦1.6m、横1m)には、中国の画人・四明陶佾(しめい-とういつ)の署名が入る。宋(420-479)代、後世の明(1368-1644)代作ともいう。 室町時代後期、1501年に第104代・後柏原天皇(1464-1526)より報恩寺に贈られた。絵は中国東北の山岳地帯で、虎が谷川の水を飲む様を描いている。背後に松があり、2羽のカササギがとまる。虎の毛一本一本が緻密に描かれ、毛の色、長さ、向きも描き分けられ、立体的に見せる。見る位置により虎の姿が違って見える。右側から見ると頭部が大きく、胴体部が細長く、左側から見ると頭部が小さく、胴体、尾が三等分されて見える。 豊臣秀吉(1537-1598)は寺を度々訪れていたという。報恩寺の住持が叔父だったためという。秀吉は虎図を大いに気に入り、聚楽第に持ち帰り床に掛けて観賞した。だが、夜になると鳴動し、吠え、また、歩き回り床がきしんだ。秀吉は眠れずに翌朝に返されたという。以来、絵は「鳴虎図」、寺は「鳴虎報恩寺」と呼ばれた。 12年に一度、寅年の正月三が日に限り特別公開されている。近年、デジタル複製図が完成した。 ◆庭園 枯山水式庭園、中庭がある。白砂に苔地、石組による。露地の前庭、坪庭がある。 ◆小川 門前の石橋の欄干宝珠(複製)には、安土・桃山時代、「慶長七年(1602年)八月十八日」の刻銘がある。豊臣秀吉(1537-1598)の侍尼・仁寂周孝(仁舜尼、?-?)首座が寄進した。かつて南北方向に小川(こがわ、百々川)が流れていた。 現在、小川(おがわ)通という紫明通から錦小路通に通じた南北の通りがある。豊臣秀吉による地割で生まれた。かつて、通りに沿い「小川(こかわ/おがわ)」という細い川が南北に流れていたことから通り名が付けられた。小川は、堀川の一部だったという。北山、東山を源とする賀茂二股川であり、南流して一条で西に折れ更科川になり、堀川に合流していた。 近代以降、琵琶湖疏水の完成により、1820年、疏水の水が小川にも通され、一条戻橋で堀川に注いぐようになったともいう。1945年、軍命令により高野川以西の疏水は埋め立てられる。現代、1963年、下水道整備工事の際に小川も暗渠化され、川は消滅した。 ◆文化財 ◈室町時代後期、1501年、第104代・後柏原天皇(1464-1526)より贈られた勅額、仏舎利、浄土変相、千躰地蔵像、虎の図、興正菩薩の二十五条袈裟などがある。 ◈安土・桃山時代、1588年、第107代・後陽成天皇(1571-1617)より伽藍完成祝賀の消息、六字名号を贈られる。 ほかに、第111代・後西院天皇宸翰、有栖川の宮、華頂宮の写経、名号などがある。 ◈安土・桃山時代、1585年、豊臣秀吉(1537-1598)により現在地に移った際の下知状がある。 ◈黒田官兵衛(孝高、1546-1604)の戒名「龍光院殿如水圓清居士」・長政(1568-1623)の戒名「興雲院殿前大中 大夫筑前都督古心心導卜大居士」が刻まれた、父子の総金箔の位牌が客殿に並んで祀られている。 織田信長(1534-1582)の肖像画、豊臣秀吉()の肖像画がある。 ◈報恩寺には、浄住寺(西京区)より移されたという舎利、銅灯などがある。報恩寺は浄住寺を前身とするともいう。 ◈東門前の石橋架橋時の「擬宝珠」2つが客殿に保存されている。安土・桃山時代、「慶長七(1602年)壬寅暦八月十八日」と刻まれている。 ◆黒田長政・報恩寺 江戸時代前期、1623年旧7月に、2代将軍・徳川秀忠(1579-1632)は子・家光(1604-1651)に将軍職を譲るため上洛し、二条城に宿した。 黒田長政(1568-1623)は、嫡男・忠之(1602-1654)を伴い江戸を発ち、東山道、大垣城・岐阜城、関ヶ原の戦場跡をめぐり、筑前に戻ろうとしていた。長政は50歳を過ぎた頃より胸痛を患い、膈噎(かくいつ、胃癌)も併発し、領国での療養を考えていた。 長政は途中で、家光の将軍就任式典があると知り、参列のために入洛し報恩寺に宿した。長政の病状は芳しくなく、京都の医者・半井通仙(?-?)の薬を服用し、大坂の医者・古林見宜( 遺骸は筑前に移され、火葬に付され崇福寺(福岡市)の父・如水(孝高、1546-1604)の西隣に葬られた。 ◆石橋 報恩寺門前に石橋が架かる。安土・桃山時代、1602年旧8月18日に秀吉の侍尼・仁舜尼(仁寂周孝、?-?)が寄進した。「作俊築師物鋳」とある。擬宝殊6個のうち2個が現存する。勾欄付。京都市内に現存する古い石橋の一つになる。 ◆射場町 寺のある射場町(いば-ちょう)とは、足利時代に弓の練習の場があり、地名の由来になった。 ◆花暦 桜が植えられている。 ◆墓 ◈侍尼・仁舜尼(侍尼・仁寂周孝尼、?-?)の墓碑(五輪塔)がある。 ◈廟に大坂城城代・備後国福山藩祖・阿部正勝(1541-1600)の墓碑がある。その父・阿部正宣(?-1564)、子・阿部正次?、阿部忠吉?、弟?も葬られたという。 ◈能の歴代の観世流家元(4世-22世)、志野流香道家、元蜂谷家の菩提寺になる。 ◈境内の西に第111代・後西天皇の第7皇女・賀陽宮墓がある。 ◆年間行事 除夜の鐘(23:45より第1打と108回目は住職が撞く。後は参拝が先着順で撞ける。)(12月31日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *普段は非公開、室内は撮影禁止 *参考文献・資料 報恩寺縁起、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都大事典』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京の寺 不思議見聞録』、『京の怪談と七不思議』 、『京の冬の旅 2022 -別冊旅の手帖』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|