|

|

|

| 栖賢寺 (京都市左京区上高野) Seiken-ji Temple |

|

| 栖賢寺 | 栖賢寺 |

|

|

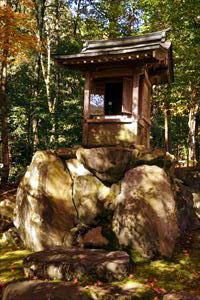

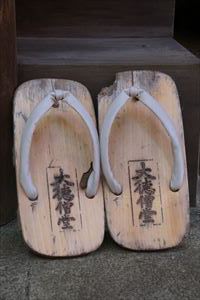

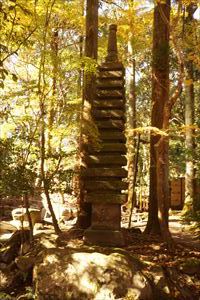

栖賢寺の燈籠    本堂   本堂 本堂  鎮守社  鳳凰閣  鳳凰閣  鐘楼 鐘楼 鐘楼、梵鐘「千人鐘」  観音堂(禅堂) 観音堂(禅堂) 観音堂(禅堂)  観音堂(禅堂)、如意輪観世音菩薩  観音堂(禅堂)、位牌 観音堂(禅堂)、位牌 観音堂(禅堂)  観音堂(禅堂)  観音堂(禅堂)     回廊  回廊  比叡山の山容  茶室  茶室  茶室  茶室、露地の蹲踞  茶室、織部燈籠   歴代の墓  無縫塔(卵塔)   十三重塔  庭  庭    |

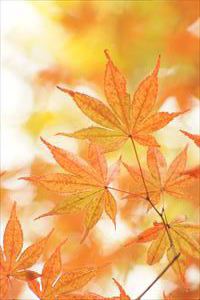

栖賢寺(せいけん-じ)は、1000坪(3300㎡)の境内地がある。山号は 朝崇山という。再興の途上にある。 臨済宗大徳寺派、本尊は弥勒菩薩。 かつて摂津国の禅院十刹の一つ。 ◆歴史年表 南北朝時代、康永年間(1342-1344)、武将・赤松範資により、尼崎大物(だいもつ、摂津国河邊郡別所村とも)に、大徳寺74世・竺堂円瞿(じくどう-えんく、竺堂桂)を開山に迎えて創建された。当初は七宇伽藍が建ち並び、寺運隆盛した。(寺伝、『尼崎志』) 室町時代、永禄年間(1558-1570)、笑嶺宗訢(しょうれい-そうきん)により、隣接した廣徳寺とともに中興される。(寺伝、『尼崎志』)。武将・荒木村重が帰依し寺地を寄進した。 1578年、村重は織田信長への謀反嫌疑により争い、寺は兵火に焼かれる。 安土・桃山時代、1582年、本能寺の変の後、羽柴(豊臣)秀吉は明智光秀の勢に追われ、隣接した廣徳寺に逃げ込む。栖賢寺で剃髪、僧形になり身を隠して逃れたともいう。同年、秀吉は、山崎合戦を前に栖賢寺で髻(もとどり)を切ったともいう。ただ、詳細は不明。(『川角太閤記』『絵本太閤記』)。また、山崎合戦で、秀吉は当寺で諸侯を饗し、腰掛松に腰かけて軍令を定めたともいう。この頃、摂津国の禅院十刹の一として知られた。(『摂津名所図会』) 1590年、秀吉は、天下統一後に寺領50石を寄進したという。後、徳川家も安堵した。 江戸時代、元和年間(1615-1624)、尼崎城築城にともない、尼崎・寺町に移転する。 近代、無住になる。 1900年、創立した琴浦育児院に転用される。また、貸間になるなど荒廃する。 1929年、修学院(左京区)?に移転したともいう。 1931年、梵鐘「千人鐘」が鋳造された。撞初会が修された。 1932年、実業家・山口玄洞の寄進により、静岡・方廣寺派元管長・間宮英宗により現在地(左京区)に移転し再建される。5月、入仏慶證会が修される。 現代、1968年、書院が焼失する。その後、荒廃する。 2016年、新住職が住し、再興が始まる。 ◆竺堂桂 南北朝時代の臨済宗の僧・竺堂桂(ちくどう-けい、?-1378)。詳細不明。男性。竺堂円瞿(えんく)。1329年、明から来日した禅僧・明極楚俊(みんき-そしゅん)を師にした。師とともに北条高塒、赤松氏に招請された。摂津・京都・播磨に移る。康永年間(1342-1344)、栖賢寺の開山になる。最期は摂津・栖賢寺だった。 大徳寺74世。 ◆赤松範資 南北朝時代の武将・赤松範資(あかまつ-のりすけ、?-1351)。男性。法名は摸叟世範、諡号は霊光院殿摸叟世範。父・則村。赤松七条家の祖。摂津国長洲御厨(みくりや)の執行職、九条家領輪田庄・地頭職。1333年、第96代・後醍醐天皇らの鎌倉幕府倒幕の元弘の乱で、父とともに六波羅を攻め、建武政権成立に尽力した。1335年、尊氏の謀反に応じ建武政府と戦う。その戦功により、1336年-1351年、摂津守護に補任。1550年、父没後、惣領職を継ぐ。 ◆笑嶺宗訢 室町時代の臨済宗の僧・笑嶺宗訢(しょうれい-そうきん、1505-1583)。男性。俗姓は高田、号は喝雲叟、諡号は祖心本光禅師。 伊予国(愛媛県)の生まれ。伊予・宗昌寺、南禅寺を経て、大徳寺・古嶽宗亘に参じた。大林宗套の法を嗣ぐ。1558年、大徳寺107世、堺の南宗寺、海眼庵に住した。尼崎に廣徳寺、栖賢寺などを開く。1582年、織田信長の葬儀を行う。利休居士参禅の師の一人、弟子に春屋宗園、古渓宗陳などがいる。1569年、祖心本光禅師の号を贈られる。79歳。 ◆荒木村重 安土桃山時代の武将・茶人・荒木村重(あらき-むらしげ、1535?-1586?) 。男性。通称は弥介、号は道薫。 摂津国(大阪府)の生まれ。父・高村(義村)。池田勝正、三好氏に属した。1568年、織田信長の攻撃に勝正に従い降伏した。1569年、三好三人衆が足利義昭を攻めた本国寺の変で、勝正に従い撃退した。1573年、信長に仕え、義昭の槙島城蜂起に加わる。1574年、勝正を高野山に追い、摂津・有岡城(旧伊丹城)を治めた。石山本願寺(大坂御坊)攻撃に加わる。1577年、紀伊雑賀攻めに参加、1578年、秀吉らと播磨上月城主・尼子勝久を援軍し、毛利氏に対峙した。1578年、信長への謀反を疑われ、石山本願寺・毛利氏と結ぶ。高山右近らと反信長の兵を挙げた。滝川一益、明智光秀らの攻撃により籠城した。1579年、人質・城兵を見殺し、毛利氏のもとに逃れる。1582年、本能寺の変後、堺に移り、千利休に茶を学ぶ。後、剃髪し薫(どうくん)、道董と号した。茶人として豊臣秀吉に仕えた。利休高弟七人の一人。52歳。 ◆間宮英宗 近現代の臨済宗の僧・間宮英宗(まみや-えいじゅう、1871-1945) 。男性。号は青龍窟。愛知県の生まれ。1879年、 三島・龍沢寺の天眼老師に就いて出家。岐阜・霊松院の聨芳学校卒業後、天龍僧堂の橋本我山に参じた。1900年、 師没後、天龍寺を退き、静岡・建長寺派青龍寺に住した。鎌倉・円覚僧堂の釈宗演に参じ、印可を受けた。 1914年、嵯峨・臨川寺に転住、1918年、静岡・奥山方廣寺派管長に就任。仏教会館(京都市)と方廣寺を拠点とし、国内外で布教した。1927年、方廣寺を辞した。1932年、栖賢寺を再興する。1945年、上海で亡くなる。 75歳。著『碧巌録講話』。 ◆山口玄洞 近代の実業家・山口玄洞(やまぐち-げんどう、1863-1937)。男性。広島県の生まれ。父・医業と副業の醤油販売業・山口寿安の長男。1871年、9歳で愛媛の漢学塾「知新館」に学ぶ。1877年、父急死により、尾道で行商を始める。1878年、大阪の洋反物店「土居善」に丁稚奉公に出る。1881年、倒産により鳥取で商う。1882年、大阪で洋反物仲買「山口商店」を開業し、輸入織物のモスリンを扱い成功する。1896年、山口家4代目として玄洞を襲名した。1904年-1906年、高額納税者のため貴族院勅任議員に互選される。三十四銀行取締役、大阪織物同業組合初代組長、大日本紡績(現ユニチカ)・大阪商事などの役職を兼ねる。1917年、引退し、京都の本邸で隠居、仏教を篤く信仰する。 資産の多くを公共・慈善事業、寺社に寄付し、表千家も後援した。75歳。墓は大徳寺・龍翔寺(北区)、尾道の西國寺にある。 ◆仏像・木像 ◈観音堂(禅堂)に、「如意輪観世音菩薩」が安置されている。 ◈「竺堂円瞿坐像」(81㎝)(京都府指定文化財)は、南北朝時代作になる。没後前後の作とみられる。写実的であり、額と眉間に横皺、ほお骨も張り、大きめの口元を強く結ぶ。唯一の肖像になる。 木造、桧材、寄木造、彩色、玉眼嵌入。 ◆建築 かつて、本堂、金凰閣、如意輪堂、隠寮、庫裡、土蔵、鐘楼などが建てられていた。 現在は、本堂、観音堂(禅堂)、鐘楼、鳳凰閣、茶室などが建つ。 ◆文化財 ◈ 梵鐘「千人鐘」は、近代、1931年に鋳造された。1164人の結縁合力により、鏡面に名が刻銘されている。1931年5月15日に撞初会が修された。重さ600貫(2.3t)、高さ5尺6寸(1.7m)、口径3尺3寸(1m)。 ◆庭園 傾斜地に庭園があり、遣水、飛石、苑路がある。カエデ、イチョウなどの樹木が多く、紅葉の頃は美しい。 本堂南に石庭がある。 ◆年間行事 坐禅会(毎朝)、夜の坐禅会(新月・満月)。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 「栖賢寺縁起」、『日本社寺大観 寺院編』、ウェブサイト「方廣寺」、『もっと知りたい京都の仏像』、ウェブサイト「尼崎市立地域研究史料館 栖賢寺」 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|