|

|

|

| 三宅八幡神社 (京都市左京区) Miyake-hachimangu Shrine |

|

| 三宅八幡神社 | 三宅八幡神社 |

|

|

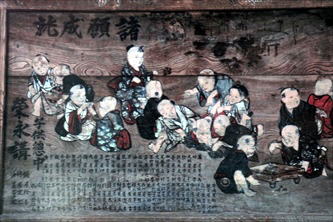

手水舎  水盤   比叡山鵜ヶ谷より引かれた谷水    拝殿  拝殿  拝殿     拝所  拝所  本殿  本殿  本殿  本殿、願掛けのよだれかけ    井桁  絵馬展示資料館  絵馬展示資料館、奉納絵馬  奉納絵馬  「輪をかきて飛びいる鳩の先頭の一羽は群れの何を保障す」の歌碑、周三(中山周三?)     茶店、鳩餅、白、茶(ニッキ)、緑(抹茶)味  水車 |

三宅八幡神社(みやけ-はちまん-じんじゃ)の参道は、高野川に沿う旧若狭街道に通じている。「虫八幡」とも呼ばれ、かつて田の虫除けの神ともいわれる。その後、転じて子どもの疳の虫封じになったともいう。 祭神は、第15代・応神天皇(八幡大神)とされる。旧村社。 京都洛北・森と水の会。 子ども守護、疳虫治療、夜泣き封じ、学業成就などの信仰を集めている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、607年、遣隋使(けんずいし)に任命された小野妹子(おの-の-いもこ)は、渡航のために筑紫に出向き病を罹った。宇佐八幡宮に回復祈祷すると全快し、役目を果たしたという。(寺伝) 第33代・推古天皇の頃(在位:593-628)、小野妹子は日本に帰国後、所領地の現在地に移り住み、宇佐八幡を勧請したという。(寺伝)。当初は、付近の伊多太(いただ)神社の境内にあったという。 南北朝時代、南朝の忠臣・備後三郎三宅高徳がこの地に移り住み、大神を崇敬したという。邸内の鎮守として祀ったともいう。以後、いつの頃からか三宅八幡宮と称したという。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。その後、10数年を経て里人により復興された。 江戸時代、1702年、高野村(現在の蓮華寺門前東付近)に八幡宮が祀られていたとある。(『山州名跡志』) 1831年、現在地に「三宅ハチマン」と記されている。(『京町絵図細見大成』) 江戸時代末、子どもの疳の虫封じの信仰が広まる。祐宮(1852-1912、後の第122代・明治天皇)が重い病になり、当社に祈祷が命じられる。その効により病平癒したという。 近代以前、『延喜式』神名帳にある伊多太神社が、現在の三宅八幡神社の東の位置(上高野大明神町)にあった。 近代、明治期(1868-1912)、伊多太神社が崇道神社に摂社として遷されたのに伴い、当社は現在地に遷されたともいう。 1869年、現在の拝殿が再建された。 1887年、現在の本殿が再建される。 ◆応神 天皇 古墳時代の第15代・応神 天皇(おうじん-てんのう、200?-310?/394?)。詳細不明。名は誉田別(ほんたわけ、品陀和気命)、胎中(たいちゅう)天皇、大鞆和気(おおともわけ)。筑紫(つくし)の生まれ。父・第14代・仲哀(ちゅうあい)天皇、母・息長足姫(おきながたらしひめ、神功皇后)の第4皇子。三韓遠征時に胎内にあった。母の摂政下で203年?、立太子、母没後、270?-310?、即位・在位した。大和国高市郡軽島(豊)明宮に居した。130歳?(記)/110歳?(紀)。御陵は巨大前方後円墳の恵我藻伏岡陵(えがのもふしのおかのみささぎ)(大阪府羽曳野市)になる。 蝦夷(えみし)の朝貢、吉野国樔(くず)の貢献、吉備の行政的編成、池溝開発、内政整備を行ったという。百済から渡来人・阿直(あちき)、王仁(わに)、阿知使主(あちのおみ)らが渡来した。『論語』『千字文』を奉献、漢籍、儒学、工芸の輸入経典、典籍をもたらしたという。『宋書』倭国伝、倭の五王の一人・倭王讃(さん)ともいう。 ◆小野 妹子 飛鳥時代の官人・遣隋使・小野 妹子(おの-の-いもこ、?-?)。男性。隋では蘇因高(そ-いんこう)。近江国滋賀郡小野の出という。天押帯日子命 (あめおしたらしひこのみこと) の後裔という。子は毛人。607年、聖徳太子に登用され最初の遣隋使として渡る。冠位は大礼だった。「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙(つつが)なきや」という国書を持参したという。隋の煬帝(ようだい)を不快にさせ、妹子に返書を与えた。608年、隋使・裴世清(はいせいせい)、下客 12人とともに帰国した。妹子は第33代・推古天皇に、返書は百済人に奪われたとした。返書内容が日本を朝貢国としており、天皇に提出しなかったという。同年、第3次遣隋使に大使として渡る。裴世清らを送り、学生・学問僧8人が随行した。609年、帰国し、後に大徳冠になる。 ◆小野氏 上高野の地はかつて、小野郷と呼ばれ、豪族小野氏の勢力地だった。 飛鳥時代、第2次遣隋使(607)、第3次遣隋使(608)に任じられた小野妹子は、渡航のために筑紫に出向き病を罹った。宇佐八幡に回復祈祷したところ全快し、無事に役目を果たしたという。日本に帰国後、所領地の現在地に宇佐八幡を勧請したという。 三宅八幡神宮東方の西明寺山では、江戸時代前期、1613年に、石室より石棺、短冊形の墓誌が発見された。墓は妹子の子・小野毛人(おの-の-えみし、?-677)のものと判明している。墓誌には「天武天皇五年(677年)」と銘刻されていた。 ◆文化財 旧絵馬堂に掲げられていた「奉納育児・成人儀礼関連絵馬」(2001年、京都市指定民俗文化財)133点がある。絵馬は長方形の板に、幅広の縁があり、岩絵具、油絵、水彩画、押絵、附木などの手法で描かれている。 江戸時代末期より当宮での子どもの疳虫封じ信仰が広まり、信仰圏は京都はもとより近江、南山城、摂津、北河内、大和にまで及んだ。 ◈「三宅八幡神社奉納子育て祈願絵馬」124点は、現代、2009年に、重要有形民俗文化財に指定された。近世末期-昭和初期に、子どもの無事成長を願い奉納されたものが中心になる。大絵馬が多く、参詣する子ども、親、遊ぶ子ども、子どもの名を書き込んだものもある。 ◈絵馬展示資料館に展示されている「虫封じお礼参り行列絵馬」には、大人109人、子ども630人が微細に描かれている。 ◈「井桁」がある。近代、1890年に、9代目・市川団十郎(1838?-1903)が寄進した家紋の三升紋が入る。白川石に薬研彫。 ◆鳩 八幡宮と鳩の関わりは深い。宇佐八幡宮より石清水八幡宮へ八幡神を勧請した際に、白鳩が道案内をしたとされ、以来、鳩は神使としてされている。 境内には狛鳩も祀られ、神紋、絵馬にも鳩の意匠が使われている。また、神鳩(しんばと)という素焼きの番鳩(つがいばと)は、宮参りの際に授けてもらい、子どもが無事成長した折にお礼としてお返しする。雄は首の周りに金色の首の輪があり、雌にはない。 境内の茶店で出される鳩の形をした、ほんのりと甘い「鳩餅」が名物として知られている。上新粉を蒸しており、白、茶(ニッキ)、緑(抹茶)味の三種がある。 ◆源氏物語 『源氏物語』の『夕霧』の帖に登場する「小野の山荘」の位置とは、三宅八幡宮から修学院離宮付近ともいう。 落葉の宮は、夫・柏木を亡くし、母・一条息所とともに山荘に籠もる。柏木の友・夕霧は、妻・雲居の雁がありながら、落葉の宮を訪ね、道ならぬ恋になる。 ◆三宅 三宅八幡神社の「三宅(みやけ)」とは、南北朝時代の南朝の武将・三宅高徳(みやけ-たかのり、?-1382/1383、児島高徳)に因むともいう。また、飛鳥時代、646年の大化の改心以前の大和朝廷直轄領の屯倉(みやけ)に因むともいう。 ◆水車 1987年に境内に復元された。かつて稲荷町にあったという。 江戸時代前期、延宝年間(1673-1681)に、代官・五味藤九郎により、この付近の上高野には水利が引かれ、数多くの水車「唐臼」(からうす)が稼動していた。水車は主に精米用として共同使用され、業務用として薬草、青海苔の製粉、伸銅にも利用されていたという。 かつて15基あった水車は、現在も3基が残っている。 ◆樹木 コジイがある。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、節分祭(2月3日)、建国記念祭(2月11日)、夏至の祓い(茅の輪)(6月30日)、秋季大祭(三宅八幡放生会)(宵宮祭、宝殿祭、後朝祭と続く。「神鳩ノ舞」が奉納される。)(9月14日-16日)、お火焚祭(12月13日)、お祓い(12月31日)。 月次祭(毎月15日)。 *年間行事などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『京都大事典』、『全国八幡神社名鑑』、『源氏物語を歩く旅』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都 神社と寺院の森』、当社サイト 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|

| |

|