|

|

|

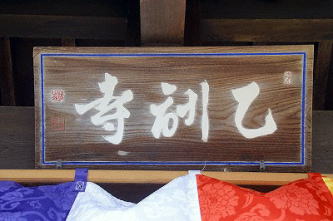

| 乙訓寺 (京都府長岡京市) Otokuni-dera Temple |

|

| 乙訓寺 | 乙訓寺 |

|

|

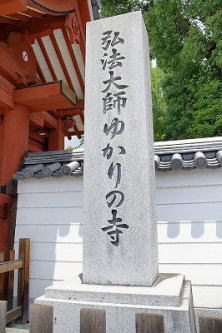

表門(惣門、赤門)(長岡京市指定文化財)  表門  表門   裏門(東門、裏高麗門)(長岡京市指定文化財)  裏門  本堂(附宮殿、くうでん)(長岡京市指定文化財)    毘沙門天堂(長岡京市指定文化財)    日限地蔵尊  日限地蔵尊内   ボタン  ボタン  日限地蔵尊  鐘楼(長岡京市指定文化財)   鎮守八幡社  鎮守八幡社(長岡京市指定文化財)  三輪明神   弘法大師立像  早良親王供養塔    十三重塔  クロガネモチの大木、長岡京市有形文化財(天然記念物)  空海の手植えというボダイジュ   柑橘樹  【参照】隣接する長岡第三小学校建設、乙訓寺旧跡が埋蔵保存されているという。 |

乙訓寺(おとくに-でら)は、乙訓地域で現存する最も古い寺院といわれている。乙訓(弟国)の旧郡名を残す唯一の寺院になる。 境内に牡丹の花が多いことから「牡丹寺」、「今里の弘法さん」とも呼ばれている。山号は大慈山(だいじ-ざん)、法皇寺(ほうこう-じ)ともいう。 真言宗豊山派、長谷寺の末寺。本尊は合体大師像。 京都洛西観音霊場第6番札所。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 飛鳥時代、518年、第26代・継体天皇は、筒城宮(つつきのみや、現在の京田辺市多々羅都谷)から、弟国宮(おとくにのみや、現在の長岡京市今里付近)に遷都したという。乙訓寺は当時の宮跡ともいう。 603年頃/620年頃、第33代・推古天皇の勅命により、厩戸王(聖徳太子、574-622)が乙訓寺を創建したともいう。自刻の十一面観音を本尊としたという。(『乙訓寺縁起』) 奈良時代、784年、第50代・桓武天皇による長岡京遷都に際し、「京内七大寺」筆頭となり、都鎮護の寺として大増築された。 785年、第49代・光仁天皇皇子・早良親王(桓武天皇実弟)は、藤原種継暗殺に関わったとされ当寺に幽閉された。(『水鏡』) 平安時代、811年、第52代・嵯峨天皇は太政官符により、弘法大師(空海)を当寺別当に任じた。真言宗になり、空海は寺院の修造を行う。空海は1年間別当職にあり、神護寺との間を往来する。(『高野大師御広伝』) 812年、旧10月27日、最澄は奈良・興福寺の維摩会の帰途、乙訓寺に一泊し空海に会う。空海は最澄に、金剛界・胎蔵界尊像、曼荼羅などを見せたという。旧10月29日、空海は乙訓寺を去り高雄山寺に発つ。(「東寺長者次第」) 850年、仁明天皇没後初七日の法要が宝皇寺で営まれた。宝皇寺とは当寺とみられている。 897年、第59代・宇多天皇の譲位後、寺は行宮(あんぐう、仮宮)とされた。堂塔が整備され、寺号も法皇寺に改められた。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)などにより衰微する。十二坊あったという。内紛により、足利義満は僧徒を追放した。寺は南禅寺・伯英禅師に与えられ、一時、禅宗に改宗される。その後、南禅寺塔頭・金地院の兼帯地になった。 16世紀(1501-1600)中期、南禅寺・大寧院末の法皇禅寺になる。 室町時代-安土・桃山時代、永禄年間(1558-1569)、織田信長の兵火により焼失、一時衰微した。 江戸時代、元禄年間(1688-1704)、5代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院により再興された。また、中興第1世・隆光は、南禅寺塔頭・金地院と文殊院屋敷(東山の豊国神社付近)との交換により寺地を入手した。隆光は再興し、真言宗に改宗した。 1693年、綱吉は寺領を寄進、堂宇を再建した。以後、徳川家の祈願(祈祷)寺になった。隆光は、真言宗に改め、「乙訓寺法度」を制定している。 1695年、大師堂上棟になる。(棟札) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈による影響を受けた。 現代、1966年、長岡第三小学校建設に伴う発掘調査で、長岡京遷都当時の乙訓寺講堂跡が発見された。 1997年、合体大師像が開帳される。 ◆厩戸 王 飛鳥時代の皇族・政治家の厩戸 王(うまやど-の-おう、574-622)。男性。聖徳太子(しょうとく-たいし)、上宮太子(じょうぐうたいし)、豊聡耳(とよとみみ)皇子。第31代・用明天皇の皇子、母は皇宮・穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)。593年、皇太子になり第33代・女帝推古天皇の摂政。594年、仏教興隆の詔を出した。600年、新羅征討軍を出し交戦したともいう。601年、斑鳩宮を造営する。602年、再び新羅征討の軍を起こしたともいう。603年、冠位十二階を定め、604年、十七条の憲法を発布、君、臣、民が和し仏法に則る立国の根本義を明らかにした。605年、斑鳩宮に遷る。607年、小野妹子を国使として遣隋使を派遣、以後、対等外交が成る。609年頃、天皇と皇太子は鞍作鳥(くらつくりのとり)作の丈六仏像を法興寺金堂に納める。620年、馬子と議し歴史書編纂の初例『臣連伴造国造百八十部并公民等本記』を録した。49歳。墓は磯長墓(しながのはか) と呼ばれ大阪府南河内郡太子町にある。 595年、高句麗の僧・慧慈、百済の僧・恵聡が渡来し法興寺に住して仏教を広めた。皇太子は593年、四天王寺、607年、法隆寺を建立し、仏教経典の注釈書『三経義疏』を著し、仏教普及に尽力した。 ◆早良 親王 奈良時代の皇族・早良 親王(さわら-しんのう、750-785)。男性。崇道(すどう)天皇。父・第49代・光仁天皇(白壁王)、母・高野新笠(たかの-の-にいがさ)の第2皇子。山部親王(第50代・桓武天皇)の同母弟。京都に生まれた。768年、出家し東大寺に住した。770年、父・光仁天皇の即位により親王になる。781年、兄・桓武天皇の即位に伴い、父の意図により皇太弟に立てられた。785年、桓武天皇の寵臣だった造長岡宮使長官・藤原種継暗殺事件が起きる。早良親王は首謀者であり、天皇擁立計画があったとされた。連座して、大伴継人、竹良、佐伯高成、大伴家持らも官位などを奪われた。早良親王は皇太子を廃され、乙訓寺に幽閉される。淡路に流される途中、無実を訴えながら河内国高瀬橋付近で絶食死したという。遺骸は淡路島に運ばれた。35歳。 事件は、桓武天皇の第1皇子・安殿(あて)親王(第51代・平城天皇)の擁立に伴う謀略とみられている。以後、藤原氏の地位が低下し、桓武天皇の権力が強化された。その後、高野新笠、藤原乙牟漏の死、皇室・藤原氏の病死者も相次ぎ、災害、悪疫の流行も続いた。陰陽師は、安殿親王の病弱の原因も、早良親王の怨霊による祟(たた)りとした。800年、桓武天皇は、早良親王に崇道(すどう)天皇の号を追贈する。墓も改葬させ、淡路に寺を建立し、大和の八嶋陵に改葬した。806年、桓武天皇が亡くなったその日、事件に関係したすべての人の罪が解かれる。以後も、親王の怨霊は長く平安貴族を悩ます祟りの一つとして畏れられた。 乙訓寺(長岡京市)境内に供養塔が立つ。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。俗姓は佐伯氏、諡号は弘法大師、灌頂名は遍照金剛。讃岐国(香川県)の生まれ。父・豪族の佐伯田公(義通)、母・阿刀氏。788年、15歳で上京し、母方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、18歳で大学明経科に入るが、中途で退学し私渡僧(しどそう)として山岳修行を始め四国の大滝岳や室戸崎などで山林修行した。797年、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』を著す。798年、槙尾山寺で沙弥となり、教海と称する。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使留学僧として唐へ渡り、805年、長安・青竜寺の恵果(けいか)により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。806年、当初の20年の義務期間を2年に短縮して帰国、多くの経典、密教法具などを持ち帰る。入京できず太宰府・観音寺に住した。809年、入京を許される。810年、高雄山寺(神護寺)を経て、811年、乙訓寺に移り、約1年間任に当たった。空海が寺に迎えられたのは、自害した早良(さわら)親王の怨霊を鎮めるためだったともいわれている。別当になる。812年、乙訓寺を訪れた天台宗開祖・最澄は、空海と会っている。その後、空海は高雄山で最澄らに金剛界結界灌頂を行った。後、二人は決裂し、断絶する。813年、東大寺別当、819年頃/818年、高野山を開く。822年、東大寺に灌頂道場(真言院)を開く。823年、東寺を真言密教の道場にした。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都となる。828年、綜芸種智院を創立した。832年、高野山で万灯会、834年、正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。830年、『秘密曼荼羅十住心論』を著す。高野山で亡くなる。62歳。東峰に葬られた。 ◆隆光 江戸時代前期-中期の新義真言宗の僧・隆光(りゅうこう、1649-1724)。男性。字は栄春。大和国(奈良県)の生まれ。1658年、仏門に入り、長谷寺・唐招提寺、奈良・醍醐で密教を修め、儒学・老荘も学ぶ。1686年、5代将軍・徳川綱吉の命により将軍家祈祷寺・筑波山知足院住職、綱吉の帰依を得た。1688年、知足院を神田橋外に移し護持院と改称し開山になった。1695年、大僧正。1707年、隠居し、駿河台成満院へ移る。1709年、綱吉没後失脚、大和で没したという。京都・奈良の寺社再建を綱吉・桂昌院親子に奨めた。75歳。 ◆仏像 ◈本堂宮殿(ぐうでん)に本尊「合体大師像」(重文)を安置する。体は空海、首は八幡大菩薩という。伝承として、空海は八幡明神の霊告を受け、秘仏の合体大師像、毘沙門天立像を刻んだという。 ◈本尊右脇壇の脇侍仏「十一面観音立像」(重文・1979年長岡京市指定、2017年府暫定登録文化財)を安置する。鎌倉時代中期、1268年作による。大和国長谷寺観音(奈良県桜井市)を写した長谷寺式十一面観音像になる。江戸時代前期、1695年の乙訓寺再興の際に、秋篠寺(奈良市)から当寺に遷されたという。2023年6月に国の重要文化財に指定された。 一日で仕上げたため、全体的に簡略な彫口であり、部材毎に分業で制作し、最後に組み上げたとみられている。顔は非常に細かい刀目(かたなめ)で入念に仕上げられ、ほかの箇所は粗目の刀目で仕上げていた。彩色はなく素地になっていた。頭上に本体を含め11の化仏が見られる。穏やかな表情を見せる3面、怒りの3面、牙をむく3面、背面に笑う大きな1面がある。右手に錫杖、左手に華瓶(けびょう)を持つ。 現代、2021年に京都府文化財保護課は、解体修理の際に像内から200点以上の大量の紙片(結縁交名[けちえん-こうみょう])が発見されたと発表した。子ども・女性も含む寄進者の氏名のほか、紙片には「一日観音御勧進」と記されていた。像内に詰められていた紙片は、五臓六腑に見立てた可能性もあるという。 鎌倉時代中期、1268年旧7月17日-18日に、まる一日をかけて造仏された「一日造立仏(いちにち-ぞうりゅうぶつ)」という。奈良・興福寺周辺で造立され、その後、秋篠寺に遷されたとみられている。 雨乞・疫病退散など、差迫った要望に応える意図があったとみられている。何らかの願がかけられ、造立に縁を結んだ人々の名が書かれた結縁交名を胎内に納めた。香が焚かれ、僧侶の真言読経の中、寄進者が見守る中で造立された。これらの造立仏は、当時、流行しており、造形・仕上げが簡素という特徴がある。発見は極めて珍しく、国内3例目(ほかに奈良県宇多市・京都府木津川市)であり、乙訓寺の像はこのうちの現存最古例になる。 木造、素地、寄木造、ヒノキ材、高さ181.8㎝。 ◈毘沙門天堂に安置されている「毘沙門天立像(幽愁の毘沙門天)」(重文)は、平安時代後期(12世紀)作になる。「幽愁の毘沙門天」とも呼ばれる。 やや左に顔を向け、眉をひそめつつも穏やかな顔立ちであり、物憂げな表情をしている。これらは、京都を中心に活躍した仏師作風の典型とされている。右手に宝棒、左手に宝塔を持つ。造立当初の彩色のほか、甲冑・衣の部分には、細く切った金箔を貼る截金文様が良好な状態で残っていた。高い技術のもと、文様の種類の多さ、金銀も豊富に用い、彩色に使われた顔料の質も高いという特徴がある。 近代、1932-1933年に修復されている。現代、2022年より、京都国立博物館(東山区)の文化財保存修理所で修復が行われた。彩色・漆箔の浮きなどに対し、全体の汚れを落とした後、剥落止めなどの処置が施された。宝塔、光背、台座も修理された。 木造、極彩色、截金、截箔、桧材、寄木造、像高101.7㎝。 ◆建築 仁王門、裏門、本堂、不動堂、毘沙門天堂、地蔵堂、書院、客殿、鐘楼、庫裡、鎮守社などが建つ。 ◈「表門(惣門、赤門)」(長岡京市指定文化財)は、江戸時代前期、1695年に建立された。中井家が監督した。一間一戸、四脚門、切妻造、本瓦葺。 ◈「裏門(東門、裏高麗門)」(長岡京市指定文化財)は、江戸時代前期、1695年に建立された。中井家が監督した。一間一戸、高麗門、切妻造、本瓦葺、両脇練塀付。 ◈「本堂(附宮殿、くうでん)」(長岡京市指定文化財)は、江戸時代前期、1695年に建立された。中井家が監督した。かつては大師堂といわれた。3間5間、一重、宝形造、本瓦葺、前拝1間、後門1間。 ◈「毘沙門天堂」(長岡京市指定文化財)がある。 ◈「鐘楼」(長岡京市指定文化財)の建立年は不明、牧野成貞寄進ともいう。 ◈「鎮守八幡社」(長岡京市指定文化財)は、江戸時代前期、1695年に建立された。中井家が監督した。かつては檜皮葺、江戸時代中期、1723年より杮(こけら)葺、近代以降に桟瓦葺、現代、1989年より軒一部を杮葺、銅板葺。一間社、流造、銅版葺。 ◆文化財 ◈『乙訓寺縁起』は、江戸時代前期、1696年、隆光により誌された。創建から、空海、隆光までの経緯を記した。 ◈江戸時代前期、1695年の「乙訓寺再興棟札」(高さ136.9㎝、幅33㎝)。 ◈室町時代後期、「明応二年(1493年)」の修理銘のある「狛犬」1対。 ◈鐘は、江戸時代前期、1696年に鋳造された。精海により三条釜座信州大掾藤原国次に造らせた。第二次世界大戦時に戦時供出になり、現代、1968年に再鋳造された。 ◆長岡京・平安京 奈良時代、770年、女帝の第46代・第48代・称徳天皇没後、皇統は天武天皇系から天智天皇系に移り、第49代・光仁(こうにん)天皇が立てられた。771年、光仁天皇の第4皇子で天武天皇系の井上内親王との間の子・他戸(おさべ)親王が皇太子として立てられた。772年、井上内親王は、光仁天皇呪詛の罪で廃位になり、他戸内親王も皇太子の地位剥奪になる。775年、2人は幽閉され非業の死を遂げた。 781年、山部王は、第50代・桓武天皇に即位する。早良親王は桓武天皇の弟になる。早良親王は皇太子に立てられた。783年、桓武天皇により長岡京造営が始まる。既存の南都仏教勢力排除が遷都の目的とされた。 785年、遷都造営の指揮をとっていた藤原種継が暗殺され、黒幕は早良親王とされた。早良親王は皇太子の地位を剥奪され、乙訓寺に幽閉された。その後、流罪になり、785年、無実を訴えて絶食死した。 その後、桓武天皇の周辺に異変が続き、皇太子とした安殿(あて)親王も病になる。天変地異、災害も頻発した。10年余りで長岡京は棄京になり、794年の平安京遷都につながる。 ◆最澄と空海 平安時代前期、804年、最澄は短期の還学生(げんがくしょう)として、留学僧・空海らとともに唐に渡り、805年に帰国する。809年、最澄も20年の予定を2年に切り上げて帰国し、高雄山寺に入る。最澄は、帰国1カ月にもならない空海に、 空海が唐から持ち帰った経籍12部を借り、その後も借り続ける。 最澄は年下の空海により、812年に高雄山寺で金剛界、813年に胎蔵界の結縁灌頂を受けている。最澄は、空海に伝法灌頂(阿闍梨灌頂)も授けるように申し出るが、空海は3年の実践修行が必要であるとした。やむなく、最澄は、811年に最愛の高弟・泰範を空海の元に送り、密教を学ばせる。だが、泰範は、 空海の弟子となり最澄の元には戻らなかった。最澄が申し出ていた『理趣釈経』の借覧を空海は断った。その後、最澄は空海と決別する。 ◆乙訓 地名、寺名となっている乙訓(おとくに)は、今から1500年前、葛野(かどの)郡から分離し新しい郡がつくられた際に、葛野を「兄国(あにくに)」とし、新郡を「弟国(おとくに、乙訓)」としたことによるともいわれている。 ◆遺跡 ◈現代、1966年の長岡第三小学校建設に伴う発掘調査で、奈良時代、長岡京遷都(784-794)当時の乙訓寺講堂跡が発見された。その規模は東西27m、南北12m、両端には回廊が付いていた。北側には5棟の小建物があり、空海が住したとみられる僧坊も発掘された。 当時の境内は、東西約327m(3町)、南北218m(2町)あり、現在の6倍の広さになる。出土した奈良時代の墨書土器には、郡名「弟国」と記されていた。 遺跡は、隣接する小学校敷地に埋蔵保存されている。 ◈現代、2021年12月に長岡京市教育委員会は、講堂跡の南100mの駐車場で乙訓寺の門、回廊跡が発見されたと発表した。 長岡京期(784-794)の掘立柱建物跡の柱跡(3.3m間隔)3基は、南北方向に並んでいた。南門柱列とみられる。その東側で柱跡2列7基(3m間隔)があり、回廊跡とみられる。 ◆柑橘樹 境内に柑橘樹が植えられている。 空海が、平安時代前期、812年、恒例により、境内の蜜柑を摘み、漢詩を添えて外護者の第52代・嵯峨天皇に献上したという。「献柑子表 沙門空海言。乙訓寺有数株柑橘樹。依例交摘取来。」(『性霊集』) ◆花暦 ◈牡丹寺といわれ、境内には、本山の長谷寺から移植された30種、2000株の牡丹が、4月下旬-5月上旬頃に花を咲かせる。 かつての境内は、表門から本堂まで松並木があった。近代、1934年の室戸台風で倒木したため、1940年頃より長谷寺第68世能化(住職)・海雲全教和上より、2株の牡丹を寄進されたのに始まる。 ◈シャクナゲ500株がある。 ◆供養塔 早良親王供養塔が立つ。 ◆樹 クロガネモチ(長岡京市有形文化財、天然記念物)の大木は、幹回2.93m、根元周り3.55m、高さ9m、樹齢は400-500年になる。近代、1934年の室戸台風で被害を受けた。クロガネモチとしては、京都府内でも屈指の大きさといわれている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、「特別展 南山城の寺社縁起」、『京都の仏像』、『日本の名僧』、『事典 日本の名僧』、『京都古社寺辞典』、『京都歩きの愉しみ』、『京都府の歴史散歩 下』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都おとくに歴史を歩く』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』 、ウェブサイト「広報長岡京 2023年10月」、「朝日新聞 2021年10月15日付」、ウェブサイト「読売新聞 2022年1月9日」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|