|

|

|

| 小野毛人の墓・墓誌 (京都市左京区) Grave of Ono no, Emishi |

|

| 小野毛人の墓・墓誌 | 小野毛人の墓・墓誌 |

|

|

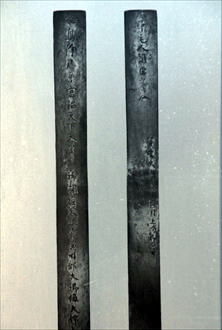

「小野毛人朝臣之墓」の道標  小野毛人の墓  小野毛人の墓碑  「金銅小野毛人墓誌」(国宝)、説明板より  小野毛人の墓のある裏山からの眺望 |

崇道神社北東の西明寺山(さいみょうじ-やま)に、飛鳥時代の官吏・小野毛人(おの-の-えみし)の墓がある。江戸時代に、石室から毛人に関わる墓誌が発見された。 この付近は、山城国愛宕郡小野郷に当たり、かつて小野氏の本拠地だった。(平安時代中期、『和名抄(和名類聚抄)』934) ◆歴史年表 飛鳥時代、677年、12月、小野毛人が亡くなる。この地で墓が営まれた。(「金銅小野毛人墓誌」の銘) 江戸時代前期、1613年/慶長年間(1596-1615)、付近住民の夢告により、崇道神社の裏山・西明寺山より小野毛人の墓が発見されたという。石室からは短冊形の墓誌が発見された。黒川道祐、伊藤東涯、狩谷掖斎が考証する。 1697年、墓誌は再び墓に埋納されている。木製の墓誌複製が、近くの宝幢寺に移されている。 近代、1895年/明治期(1868-1912)、墓誌は一時盗難に遭う。その後、取り戻される。 1914年、墓誌の保存のために墓より取り出された。8月、墓誌は重文に指定されている。 1915年、3月、上高野村民により墓上に現在の石碑が立てられている。 1924年、石室内が調査された。 現代、1961年、4月、墓誌は国宝に指定された。 ◆小野 毛人 飛鳥時代の官人・小野 毛人(おの-の-えみし、?-677)。詳細不明。男性。父・小野妹子(いもこ)。毛野(けぬ)の父。第40代・天武天皇(在位:673-686)の朝廷に仕えた。太政官兼刑部卿に任命され、位は大錦上ともいう。(「金銅小野毛人墓誌」銘)。ただ、大徳冠中納言ともいう。毛野伝には「小錦中毛人」(『続日本紀』、797)と記されている。 ◆内藤 湖南 近代の東洋史学者・評論家・内藤 湖南(ないとう-こなん、1866-1934)。男性。名は虎次郎。旧南部藩(秋田県)の儒者の家の生まれ。秋田師範学校を卒業後、小学校教師を経て、1887年、上京した。仏教雑誌「明教新誌」編集者、三宅雪嶺らの政教社「日本人」編集者、「大阪朝日新聞」記者、「万朝報」記者、「台湾日報」主筆、再び朝日の論説担当者になり、外務省の対華政策に献言する。1907年、狩野亨吉(こうきち)により京都帝国大学東洋史講座に招かれ、1909年、教授になる。1910年、文学博士になった。後に帝国学士院会員になる。1926年、退官後、京都府瓶原(みかのはら)村(現・木津川市)で「恭仁(くに)山荘」を営む。国宝保存会委員などの要職を続けた。著『燕山楚水(えんざんそすい)』『日本文化史研究』など。69歳。 敦煌(とんこう)文書の調査研究を行った。中国史学者として中国史時代区分に独自理論をたてた。旧来の漢学でなく、清朝風な実証学を提唱し、「内藤史学」と呼ばれた。評論家、書家としても知られる。 墓は法然院(左京区)にある。 ◆喜田 貞吉 近代の歴史学者・喜田 貞吉(きだ‐さだきち、1871-1939)。男性。ペンネームは斉東野人。徳島県の生まれ。1896年、帝国大学文科大学国史科(東京大学文学部の前身)文科大学を卒業した。1899年、日本歴史地理研究会(後の日本歴史地理学会)を組織し、雑誌『歴史地理』を発行した。1901年、文部省の図書審査官、編集官になり国定教科書の編纂・検定を行う。1909年、平城京の研究・法隆寺再建論などの学位論文により文学博士になる。1911年、南朝・北朝の正統についての論争「南北朝正閏(せいじゅん)」論の責任を問われ休職になる。1913年、京都帝国大学専任講師になった。1919年、雑誌『民族と歴史』(後に『社会史研究』)を発刊した。1920年、同大教授になる。1924年、辞任し、東北帝国大学講師になる。1928年、雑誌『東北文化研究』を発刊する。著『国民之教育』 )、,『法隆寺論攷』 など。69歳。 日本民族史に重点を置いた古代史の究明を行う。歴史地理学、考古学・民俗学、建築史、東北文化、部落問題・民族問題も考察した。論争として法隆寺再建論、古墳の年代決定法、古代民族、石器時代の終末年代などを展開した。 ◆梅原 末治 近現代の考古学者・梅原 末治(うめはら-すえじ、1893-1983)。男性。大阪府の生れ。同志社卒業後、京都大学文学部史学科で資料整理に従事した。考古学者・浜田耕作・内藤湖南・富岡謙蔵らに師事した。1922年、江田船山古墳(熊本県)の調査を行う。1924年、金鈴塚(韓国)の発掘を行った。1925年-1929年、欧米でアジア出土資料を調査する。1934年、小倉町遺跡(京都市)を発掘した。京都大学考古学研究室助手を経て、1939年、京都大学教授になる。1944年-1945年、江田船山古墳の調査を行う。1963年、文化功労者に選定された。著『銅鐸の研究』『鑑鏡の研究』など多数。89歳。 日本の銅鐸・古墳・古墳出土の鏡、中国青銅器などの研究をした。北方ユーラシア・朝鮮半島・東南アジアなどにも対象を拡げ、東洋考古学の研究基盤の確立に寄与した。 ◆石室 小野毛人の古墓は、1924年に調査が行われている。東洋学者・内藤湖南(1866-1934)、歴史学者・喜田貞吉(1871-1939)、考古学者・梅原末治(1893-1983)らが参加した。 飛鳥時代、677年に小野毛人は亡くなり、墓が営まれている。遺骸は、西明寺山の丘陵突端に掘られた土壙(どこう)内の竪穴式石室内に納められた。 石室内の底には礫を敷き、封土は小さかった。主体部長さ2.5m/2.6m、幅1m、高さ1m。 ◆墓誌 江戸時代前期、1613年、付近住民の夢告により、西明寺山の古墓内より、「位牌(小野毛人の墓誌)」1枚が発見される。3枚の石を下に敷き、4枚の板石の側壁、2枚の板石の蓋で覆われていた。医師・儒者・黒川道祐(?-1691)、儒者・伊藤東涯(1670-1736)、考証学者・狩谷掖斎(1775-1835)が考証する。 その後、1697年に墓誌は一度元の墓に戻されている。近代、明治期(1868-1912)に盗難に遭って、後に戻されている。1914年に保存のために墓より取り出され、その年に国宝に指定された。 「金銅小野毛人墓誌」(画賛・奥書・銘文)(国宝)は金石文であり、鍍金鋳銅製であり、文字を刻んだ後に鍍金を施した。表裏に各1行48字の銘文を刻む。表に小野毛人が天武朝に仕え、納言の職、刑部卿で正四位の地位にあったと記している。 銘文に表記された官職名「太政官(だじょうかん/だいじょうかん)」「刑部大卿(ぎょうぶのたいきょう)」は毛人の時代には存在していない。後の飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)(681年編纂、689年施行)の制定後の官職名だった。姓「朝臣」(684年制定)についても新しいもので、毛人は「臣」だったという。位「大錦上(たいきんじょう)」(664-685)の追贈も後のものという。 このため、墓誌は毛人の没後に制作され追納されたとみられている。飛鳥時代の第41代・持統天皇(在位:690-697)-飛鳥時代-南北朝時代の第43代・元明天皇(在位707-715)の間、また、奈良時代、8世紀(701-800)前半ともいう。 銘文は表に「飛鳥浄御原宮治天下天皇御朝任太政官兼刑部大卿位大錦上」、裏に「小野毛人朝臣之墓」、「営造歳次丁丑年(677年)十二月上旬即葬」とあった。読み下し文は次のようになる。「飛鳥浄御原宮(あすかきよみがはらのみや)に天の下治めたまいし天皇の御朝、太政官兼刑部大卿に任じ、位は大錦上なる小野毛人朝臣の墓、営造は、歳は丁丑(ひのとうし)に次(やど)る年の十二月上旬、即ち葬る」。 墓誌の長さ58.9cm、幅5.8/5.9cm、厚さ3㎜。崇道神社蔵、現在は京都国立博物館所蔵。 ◆小野毛人の墓碑 現在、古墓の上に南面して「小野毛人の墓碑」が立てられている。近代、1915年3月に上高野村民による。 碑文には、墓誌発見・石碑の建立の経緯が刻まれている。碑文は、歴史学者・内藤湖南(1866-1934)の筆による。 墓誌の出土後、墓誌はしばらくして墓穴に戻された。その後、国宝指定され、再び取り出され墓穴は覆われた。村人は遺跡が消えることを恐れて、墓上に石碑を立てて目印にしたという。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「金銅小野毛人墓誌 京都国立博物館」、ウェブサイト「国指定文化財等データベース 金銅小野毛人墓誌 文化庁」、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|