|

|

|

| 三千院 (京都市左京区) Sanzen-in Temple |

|

| 三千院 | 三千院 |

|

|

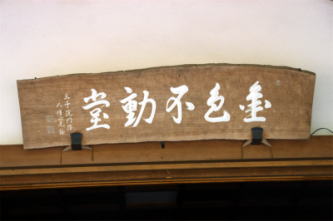

御殿門  御殿門        御殿門    御殿門        朱雀門   石垣は、近江坂本の穴太(あのう)の工人が組んだという。乱積、野面積の技法による。  庫裏  坪庭  客殿     「忘己利他」の揮毫   客殿  庭園「聚碧園」  庭園「聚碧園」       庭園「聚碧園」   庭園「聚碧園」    庭園「聚碧園」、湾曲した寄せ垣     聚碧園  聚碧園、アマガエル  聚碧園、シャクナゲ  聚碧園 聚碧園 聚碧園  清浄水、法泉心    宸殿  宸殿中の間、霊元天皇筆の扁額「三千院」  宸殿  宸殿、玉座よりの外の景観     ツバキ  ツバキ  宸殿前、有清園、三本の杉           有清園、細波の滝       往生極楽院(阿弥陀堂、本堂)  往生極楽院         往生極楽院  ツバキ            わらべ地蔵、杉村孝作       弁天池    延命水    京の七福神、妙音福寿大弁財天  妙音福寿大弁財天、宇賀神を祀る。    金色不動堂  金色不動堂   モモ  サクラ   宝篋印塔  観音堂  観音堂   小観音像、観音堂脇の小堂に安置されている。  二十五菩薩の慈眼の庭     律川、境内を流れている。  おさな六地蔵  おさな六地蔵  大原の大仏  境内の小川、律川から水は引かれている。  西方門  円融房(写経場)  円融蔵     【参照】三千院石段下に湧く「清和井(せがい)の清水」(清和井の乳水<ちみず>)、産婦の乳に効くという。花はシャガ。     【参照】桜の馬場、かつて勝林院証拠阿弥陀堂の参道だった。桜の名所として知られていた。  【参照】音無しの滝  【参照】律川  【参照】呂川    【参照】後鳥羽天皇、順徳天皇大原陵  ツバキ  シャクナゲ |

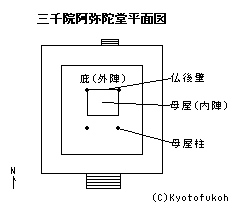

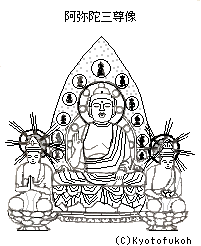

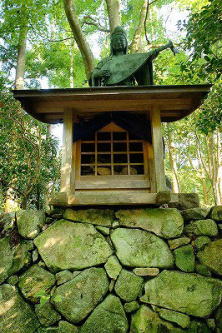

高野川の支流である南の呂(ろ)川、北の律(りつ)川に挟まれた地に三千院(さんぜん-いん、三千院門跡)はある。「梶井門跡」「梨本(御)坊」「梶井宮御坊」ともいわれる。江戸時代には、「円徳院」「円融院」と号した。 天台三門跡(ほかに青蓮院・妙法院/青蓮院・華王院[三十三間堂])の一つに数えられる。天台五箇室門跡(ほかに青蓮院・妙法院・曼殊院・毘沙門堂)の一つ。 山号は魚山(ぎょ-ざん)という。円融房(えんにゅうぼう)が正式の寺号になる。 天台宗、本尊は最澄作という薬師瑠璃光如来像を安置する。 神仏霊場会第106番、京都26番。西国49薬師霊場45番札所(西国薬師四十九霊場めぐり)。京都洛北・森と水の会。京の七福神めぐりの弁財天は、紫陽花苑の一角にある。御朱印(6種類)が授けられる。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地(庭園も1つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 奈良時代、788年/延暦年間(782-806)、最澄(767-823)は、比叡山延暦寺を開いた。その際に、東塔南谷の梨木の大樹の下に建てた住房・円融房(えんゆう-ぼう/えんにゅう-ぼう)を開創した。これを始まりとするという。(寺伝) 円仁(794-864)は自坊を弟子・承雲(じょううん)に伝えた。傍らに梨の大木があり梨本と呼んだともいう。 850年、円仁は声明業の精舎を大原の魚山に建てたともいう。 平安時代、860年、第56代・清和天皇の勅により、4世・承雲が堂塔を修造する。最澄自刻という薬師如来を本尊とし、一念三千院、また円融院(円融坊、梨本坊とも)と称した。東坂本(大津市)の梶井に、円融房の里坊もあったという。この年、承雲により梨本門流が創始された。続く明快により梶井門流が創始される。 985年、源信は妹・安養尼を阿弥陀三尊に給仕させるために、極楽院を建立したともいう。 1086年、白河上皇(第72代)は、東坂本梶井(加持井)里に前中宮職賢子の菩提のために御願寺円徳院を建立した。円融房は本坊になったという。梨本門跡の中心になる。 1118年、円徳院に、第73代・堀河天皇第2皇子・最雲法親王が入寺する。初の宮門跡になるともいう。 1125年、良忍は声明道の守護神として、大和多武峰より勝手神社を勧請した。 1130年、最雲法親王が14世門主に就き、以後、代々の法親王が住持する門跡寺院になる。梶井宮(梨本門跡、梶井門跡)と称した。 1148年/1143年、真如坊尼は、亡き夫・高松中納言実衡(さねひら)の菩提のために、常行三昧堂(往生極楽院)を建立し、阿弥陀三尊を安置した。当時29歳の真如房尼は、亡くなるまでの30年間に渡り、90日間休まない「不眠不臥」の行を続けたという。1148年、極楽院勢至菩薩像が造立される。 1156年、現在地(左京区大原)に、梶井門跡の大原支配の政所(まんどころ、大原寺の加預)が置かれ、別当代が設けられた。 1157年、第77代・後白河天皇が、御所の仁寿殿で法華懺法(御懺法講)を行い、以後、導師に歴代梶井宮門主が任じられた。 1183年、後白河法皇が比叡山より逃れた際に、円融坊が御所として使われた。 鎌倉時代、1232年、本坊を焼失する。以後、各所を転々とした。東坂本、東山小坂、西の京、東山白川、東山三条高畠、東山中山、東山岡崎へ移る。 1331年/1250年、北山紫野の船岡山に移る。 南北朝時代、1368年、門跡寺院として後白河法皇に始まる御懺法(御懺法講)が定式になった。 室町時代、1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)により、梶井門跡坊の焼失後、大原の政所を仮御殿とした。 1571年、織田信長の比叡山焼討の際に、門主は大原の地に移る。 江戸時代、1659年、第108代・後水尾天皇、東福門院は大原御幸の際に極楽院を仮御所とした。 1668年、極楽院が修理落慶になる。 1679年、後水尾法皇は極楽院に一切経を寄付する。 1697年/1698年、第107代・後陽成天皇皇子・43世・慈胤法親王の時、御所東の河原町御車小路(河原町広小路、梶井町)に本殿(住坊、里房)を建立する。以後、梶井宮御殿の持仏堂を三千院と呼ぶ。 また、1698年、徳川綱吉により天台座主になった慈胤法親王のために、梶井町の土地、寺領を寄進される。後、その住房を梶井宮の本坊とし、歴代門跡の住居になる。 幕末、宮中御懺法講が途絶える。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏棄釈が起こる。50世門主・昌仁法親王は還俗し、梨本宮守脩親王になる。本坊は廃止され、里坊(梶井御殿)の寺宝は大原政所に移される。 1871年、大原の地に移る。梶井門跡大原政所を本坊、本殿とした。正式に三千院門跡と呼ばれる。江戸幕府の定めた三門跡制(宮門跡、摂家門跡、准門跡)は廃止になり、門跡の称号も廃された。以後、往生極楽院も含め、三千院と呼ばれるようになる。 1885年、旧門跡は復称をゆるされ、三千院門跡と称した。 1896年、境外仏堂の常行三昧堂の往生極楽院を本堂とし、阿弥陀如来を本尊にした。 1898年、英照皇太后の一周忌に当たり、御懺法講が復興される。以後、天皇家年忌法要で修される。 1926年、宸殿が建立される。 現代、1951年、懺法講を一般にも入帳加入させる。 1955年、救世観音菩薩が一般公開になる。極楽院など諸堂の修理が始まる。 1957年、客殿、玄関の修理が終わる。 1965年、諸堂修理が終わる。デューク・エイセスの歌う「女ひとり」が流行した。 1967年、客殿(後の竜禅院)の修理が終わる。 1969年、極楽院三尊、壁画の修理が行われた。 1979年、御懺法講が年間行事として定められる。 1989年、金色不動堂が建立され、金色不動明王立像が安置される。 2002年、阿弥陀三尊像が国宝指定になる。秘仏の本尊・薬師瑠璃光如来像が初めて開帳される。 2006年、円融蔵が新築になる。 ◆最澄 奈良時代-平安時代前期の僧・最澄(さいちょう、767/766-822)。男性。幼名は広野、勅諡号は伝教大師、通称は叡山大師、根本大師。近江(坂本の生源寺付近)に生まれた。父・中国からの渡来系豪族の子孫で三津首百枝(おびとももえ、浄足)、母・藤原藤子(妙徳)という。778年、12歳の時、出家、近江・国分寺で行表(ぎょうほう)に師事、780年、国分寺で得度し最澄と名乗る。785年、19歳で東大寺で受戒(具足戒・小乗戒)するが、同年、比叡山大嶺山中(本願堂付近)に草庵を結び、願文を作る。禅を修め、12年間にわたり修行を積んだ。天台三大部摩訶止観、法華玄義、法華文句を修めた。788年、草庵の近くに小堂「一乗止観院」を建て、薬師如来を祀る。797年、内供奉十禅師に任命される。798年、比叡山で法華十講を修する。801年、比叡山に奈良十大徳を招き法華十講を修した。802年、和気弘世主催により、神護寺で5か月にわたる天台の教え「天台三部」を説いた。第50代・桓武天皇の信任、帰依を受ける。803年、短期の還学生(げんがくしょう)として、唐に渡航することが認められた。804年、遣唐使として義真を伴い、留学僧・空海(774-835)らと唐に渡る。霊地・天台山で、天台大師智顗(ちぎ)直系の天台山修禅寺・道邃(どうずい、? -805)より天台教学と大乗菩薩戒、仏ろう寺・行満座主より天台教学を、越州(紹興)の龍興寺で、順暁阿闍梨より密教を、翛然(しゅくねん)禅師より牛頭禅を学び、天台、密教、禅、戒を修した。805年、帰国し、多数の天台典籍、密教の教えを唐より持ち帰る。高雄山寺で日本初の灌頂を行う。宮中で日本初の護摩供を行う。請来された天台密教経疏500巻、護摩の器具を第50代・桓武天皇に献上した。天皇は、双林寺を建立し、最澄は開山になる。806年、日本天台宗が公認される。811年、弟子・泰範が空海の弟子となる。最澄は空海から経本を借り密教を学ぶ。812年、空海により灌頂を授けられた。その後、空海とは決別する。814年、九州巡化、815年、東国巡化、817年、徳一との論争が始まる。818年、小乗戒廃棄宣言、六条・八条天台宗年分学生式を制定、819年、四条の学生式上奏、822年、中道院で亡くなる。56歳。天台宗の祖。 没後7日後に、大乗戒壇設立の許勅が下りた。以後、奈良の南都仏教から独立して、延暦寺において独自に僧を養成することができるようになった。866年、日本最初の大師号、伝教大師の諡号が贈られた。 ◆最雲法親王 平安時代後期の皇子・最雲法親王(さいうん-ほっしんのう、1104-1162)。男性。父・第73代・堀河天皇の皇子。1119年、比叡山に上り天台座主・仁豪(にんごう)に師事して出家した。1123年、仁実(にんじつ)に灌頂を受ける。1124年、法性寺座主。1156年、天台座主。1158年、僧正に任じられ、親王宣下を受け天台宗で初の法親王になる。同年座主を辞し閑居した。59歳。 ◆真如房尼 平安時代後期の真如房尼(しんにょぼう-に、1114-1180)。詳細不明。女性。高松中納言・藤原実衡の妻。源頼朝の側近・吉田経房の叔母。1148年頃、夫の菩提を弔うために常行三昧堂の往生極楽院を建立した。66歳。 ◆頓阿 鎌倉時代中期-南北朝時代の歌人・僧・頓阿(とんあ/とんな、1289-1372)。男性。俗名は貞宗、法号は泰尋、感空。父・下野守・二階堂光貞。24歳頃、比叡山で出家した。のち諸国を行脚する。高野山で修行し、時宗の京都・四条道場金蓮寺の真観(初代・浄阿)の門下になる。仁和寺辺、三室戸寺、伊賀国三田村に住した。晩年は洛西の蔡花園(さいけえん)に住んだ。 和歌を二条為世に学び、派を再興する。為世の没後、その孫の為定・為明に仕え、『新拾遺集』の撰集を継いで完成させる。為世門の和歌四天王(ほかに吉田兼好、浄弁、慶雲)の一人に数えられる。「内裏千首歌」(1335)、「高野山金剛三昧院奉納和歌」(1344)、「新玉津島歌合」(1367)など多くの歌会・歌合に参加した。足利尊氏・直義の信任も厚かった。著は家集『草庵集』、歌論書『愚問賢注』、「続千載和歌集」以下の勅撰集に入集。84歳。 頓阿は、友の陵阿(りょうあ)がかつて住んだ極楽院を訪ねたという。 ◆慈胤法親王 江戸時代前期の皇族・慈胤法親王(じいん-ほっしんのう、1617-1700)。男性。清宮、号は常修院、法諱は慈胤。父・第107代・後陽成天皇第13皇子。1629年、親王宣下をうけ、1630年、得度している。梶井門跡(三千院)、1642年、1650年、1655年と3度天台座主に就く。茶道、書・和歌に秀でた。84歳。 ◆金森宗和 安土・桃山時代-江戸時代前期の茶人・金森宗和(かなもり-そうわ、1584-1657)。男性。名は重近。父・飛騨高山城主・金森可重(よししげ)、母・遠藤但馬守慶隆の娘の長男。。1608年、従五位下飛騨守に叙任、1714年、所領の件で父より勘当され、母と京都に移る。大徳寺・紹印伝双に参禅し宗和の号を得る。烏丸今出川御所八幡上半町に住し、茶道を教えた。小堀遠州、古田織部に学ぶ。後水尾院、後西天皇、近衛信尋、金閣寺・鳳林承章らと親しくした。野々村仁清の御室焼を支援した。宗和流の祖。茶風は禅味の宗旦に比して上品な「姫宗和」と呼ばれた。27歳。墓は天寧寺(北区)にある。 三千院の庭、聚碧園、有清園を作庭したという。 ◆梨本宮守脩親王 江戸時代後期-近代の皇族・梨本宮守脩親王(なしもとのみや-もりおさ-しんのう、1819-1881)。男性。法名は覚諄、昌仁。父・伏見宮貞敬親王の第9王子。1833年、親王宣下、円満院に入り出家、覚諄入道親王と称した。1859年、円融院に入り梶井門跡となり、昌仁入道親王と改め、天台座主も務めた。近代に入り還俗し、梶井宮守脩親王を名乗った。1870年、宮号を梨本宮に改称した。63歳。 ◆杉村孝 現代の彫刻家・杉村孝(1937-)。男性。藤枝市生まれ。1967年、藤枝美術協会設立に参加。1974年、二紀会同人、美術家連盟理事。各賞を受賞する。作品として、1989年、麿崖仏(不動明王坐像)開眼供養(藤枝市不動峡)、1995年、巨石の森(藤沢市)、2000年、オーストラリア・ペンリスなど多数。日本美術家連盟会員。 三千院の有清園に「わらべ地蔵」がある。 ◆仏像 ◈「阿弥陀三尊像」(国宝)は往生極楽院内陣、低い須弥檀に安置されている。平安時代後期、1148年作になる。蓮台座に坐し来迎相を結び、阿弥陀如来が臨終の際に迎えに来る様「迎接形(ごうしゅうぎょう)」を表す。 中尊の周丈六の「阿弥陀坐像」(国宝)(233㎝/194.5cm)は、結跏趺坐の上品下生印を結ぶ。定朝様、寺伝では恵心僧都(源信、942-1017)作という。堂の大きさに比較して像がやや大きい。像と参拝者の距離が近く「迎接形(ごうしゅうぎょう)」と呼ばれている。堂の当初よりの本尊かどうかについては不確定とされている。光背、台座は当初のものという。台座に裳裾を垂れる。光背は二重円相、梵字13個(後補とも)、蓮華唐草文、周辺部月輪に13体の化仏(けぶつ)の透彫り(後補とも)が配されている。台座に六角形の裳懸座があり珍しい。漆箔、彩色は後補。木造、寄木造、漆箔。 右手の左脇侍「観音菩薩坐像(聖観音)」(国宝)(131.8㎝)は、両手で蓮台を捧げている。左手の右脇侍「勢至菩薩」(国宝)(130.9㎝)は、頭に天冠台を付け蓮華合掌する。勢至菩薩胎内に墨書銘があり、平安時代後期、「久安四年(1148年)」に僧・實照が亡き両親、衆生の極楽往生を願い造立したという。 両脇侍はやや前かがみの「跪坐」をとる。正坐に近い坐り方で足のつま先を立て、膝頭とつま先で床に付く状態になる。「大和坐り」とも呼ばれ少し膝を開く。 衆生救済のために、いつでもすぐに立ち上がることができる姿勢を示している。大和坐りは、日本人の旧来の坐り方の胡坐(あぐら)より、正坐に移行する過程を物語るという。木造、ヒノキ材、寄木造、漆箔。 かつて内陣の天井、壁には二十五菩薩来迎図、飛天、供養菩薩、宝相華、胎金曼荼羅など、極彩色の壁画が描かれていた。扉が外されると、四季折々の色に仏像も染まった。現在は、円融蔵に再現されている。 ◈「不動明王立像」(88.8/98㎝)(重文)は内仏殿に安置されている。鎌倉時代(13世紀)作とみられる。円仁(慈覚大師、794-864)作ともいう。平安時代前期、安然による規定「十九観」に則っている。室町時代に復元されたという。 忿怒相であり、頭は巻髪、右目は開き左目を細める天地眼、口の端から右上、左下に牙を見せる。右手に剣、左手に絹索を持つ。裙に重ねた腰布の結びは右に寄せ垂らした。火焔光背を背負う。木造、古色。 ◈旧本尊の秘仏「薬師瑠璃光如来像」は、宸殿中の間の内陣須弥壇厨子内に納められている。最澄(767-822)作という。近代以降に里坊より遷された。右手は施無印、左手には薬壺を載せる。西の間に歴代法親王を祀る内仏と位牌を安置する。なお、中央の間は、御懺法講道場になる。 ◈「金色不動明王立像」(97㎝)(重文)は、金色不動堂に安置されている。平安時代作になる。比叡山で、平安時代前期、838年、坐禅中の智証大師円珍が金色に輝く不動明王(黄不動)を感得し、自ら刻んだものという。両眼見開き、上歯で下唇を噛み牙を上に向ける。条帛はなく、腰に巻いた裙(くん)という衣が短く、両膝下が見えている。髪は巻髪になっている。不動大祭(4月18日-5月5日)の際に開扉される。護摩祈祷が行われる。 ◈「救世観音半跏像」(72㎝)(重文)は、円融蔵に安置されている。如意輪観音像ともいわれる。かつて、秘仏とされ、内仏殿厨子内に安置されていた。像内文書により、鎌倉時中期代、1246年に願主・中原行範により造立された。 飛鳥時代、四天王寺救世観音像の摸刻とみられる。厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子、574-622)の生まれ変わりとされ、法親王護持仏として伝えられてきた。四天王寺本尊を模したという。袍を着けた姿で、元になった四天王寺本尊は焼失し失われている。飛鳥時代-白鳳期の様式を伝えている。 貫頭衣を身に着け、左足は下ろし、右足は左膝上に乗せる。冠には幅広の透かし彫りがあり、切れ長の眼を開き、右手を頬横に上げる。 木造、水晶の玉願嵌入、漆箔。 ◈「薬師瑠璃光如来」は、宸殿の本尊であり、内陣に安置されている。 ◈「観音像」(300㎝)は、観音堂に安置する。 ◈「弁財天の立像」は、紫陽花苑の一角に立ち、琵琶を奏でる。京の七福神めぐりのひとつであり、妙音福寿大弁財天と呼ばれる。現代、1979年に立てられた。技芸上達の信仰がある。ブロンズ製。 ◆建築 ◈「往生極楽院阿弥陀堂(旧称極楽院、本堂)」(重文)は、平安時代中期、986年、恵心僧都源信が父母の菩提のために、妹・安養尼(あんように)とともに建立したという。 実際には、平安時代後期、1148年、真如坊尼(しんにょぼうに、真如房上人)が建てた常行三昧堂(往生極楽院)といわれている。亡き夫・高松中納言・藤原実衡(さねひら)の菩提のために建立し、阿弥陀三尊を安置した。(『吉記』『山槐記』)。 最雲法親王が大原政所を置いた際に、往生極楽院は取り入れられた。江戸時代前期、1668年に修理が施され、現在の外観になる。江戸時代に向拝が付けられた。近代、1885年に、極楽院から往生極楽院へ改称されている。 平安時代の代表的な阿弥陀堂建築とされ、貴重な遺構になっている。内陣(母屋)の周囲を外陣(庇)がまわり、常行堂のように念仏の仏堂として建てられたとみられていた。現在は南面している。当初は東面して建てられたともいう。3間4間、単層、入母屋造、妻入、杮葺、廻縁、高欄付、正面に向拝。 周囲1間通りを外陣、天井は化粧屋根裏、中央に内陣がある。外陣後世に改変されている。内陣は平安時代後期-鎌倉時代の古い技法が残る。内陣天井は中尊光背に添い、板だけを張った舟底天井になっている。これは、中央部分が一番高く造られ、室内を広く見せる効果があるという。内陣の天井を支える母屋柱は、外陣の化粧垂木の垂木掛上まで立ち上がり、舟底天井を直接支えている。 内陣天井にはかつて群青の地に、極彩色の蓮弁、飛天像、菩薩像が描かれていたという。仏後壁前面に両界種子曼陀羅、外陣長押上の小壁の板絵は「千仏図」といわれ、縦5段の白と黒の如来が交互に描かれている。右手は施無畏印、左手は与願印を結ぶ。来迎壁に寄せ平面正方形の低い仏壇に阿弥陀三尊像を安置する。 ◈「宸殿」は、近代、1926年に建立された。御所紫宸殿の様式を模した宮殿風寝殿造になる。中央壇に天蓋が設けられ、現在の皇居にある仏間と同じ造りになっているという。宸殿では御懺法講が行われている。東の間(虹の間)には玉座があり、折上格子天井、大床。襖絵は下村観山による虹が描かれている。中央の間は御懺法講道場になる。5間5間、背面8間。正面に向拝付。 ◈「客殿(書院)」は、安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に建立された。応胤法親王の時、豊臣秀吉により禁裏修復の際の紫宸殿余材が利用され修築されたという。平安時代には龍禅院(りゅうぜんいん、竜禅院)と呼ばれ、大原寺の政所でもあった。この政所龍禅院に因み後龍禅院と呼ばれた。近代、1912年に補修されている。 ◈「金色不動堂」は、現代、1989年に建立された。 ◈「御殿門」は、現代、2003年に修復された。薬医門、切妻造、本瓦葺。 ◈「朱雀門」は、江戸時代に再建された。鎌倉様式の四脚門であり、東福寺月華門を模している。本来は正門であり、常時閉じられている。 ◈「円融蔵」には、往生極楽院の極彩色の舟底形天井画が、日本画家・馬場良治により復元模写されている。 ◈境内の「石垣」は、近江坂本の穴太(あのう)の工人が組んだという。乱積、野面積の技法による。 ◆庭園 庭園の広さは500坪(1653㎡)ある。 ◈「聚碧園(しゅへきえん)」(市名勝)は、客殿南東にある。池泉鑑賞式であり、255坪(843㎡)ある。江戸時代前期に作庭されたという。武将・茶人・金森宗和(かなもり そうわ、1584-1657)が作庭(修復とも)したという。近代、大正期(1912-1926)に改作されている。 「緑(碧)の集(聚)まる地」という意味がある。庭の中心付近に自然の傾斜に沿い、上下二段の庭になる。湾曲したサツキの細長い寄せ垣がある。律川の水が引かれ、浅い池がある。楓などの植栽もある。石楠花(4月)、皐月、霧島ツツジなどの数多くの刈込の植栽が見られる。 ◈「有清園(ゆうせい-えん)」(市名勝)は、往生極楽院南面、阿弥陀堂の東周辺にある。池泉回遊式庭園であり、1650㎡ある。江戸時代前期に作庭されたという。金森宗和の作庭によるという。名の由来は、中国六朝時代、西晋の詩人・謝霊運の「招隠詩」、「山水清音有(山水に静音あり)」に因む。 自然の山地を利用し、三段の滝組より南北に細長い池に水が灌ぐ。池には大小の亀島、鶴島がある。木立の間に苔地が広がる。 ◈「瑠璃光庭」は、宸殿と往生極楽院の間にある。近代、大正期(1912-1926)に作庭された。杉苔と木立で構成されている。石楠花などが植えられている。 庭の隅に「涙の桜」が植えられている。室町時代の歌僧・頓阿(とんあ、1289-1372)は、友の陵阿(りょうあ)がかつて住んだ極楽院を訪ねた。友手植えの桜を見て、「見るたびに袖こそ濡れる桜花涙の種を植えや置きけん」(『草庵集』巻十)と詠み、「涙の桜」とよばれたという。また、平安時代の歌僧・西行(1118-1190)の手植えともいう。 ◈「二十五菩薩慈眼の庭」は、観音堂横の石庭をいう。現代の作庭家・中根史郎(1950-)により、現代、1998年に作庭された。補陀落浄土を再現し、25の石は菩薩に見立てている。楓の植栽がある。 ◈「紫陽花苑」には、4種3000株以上の紫陽花が植えられている。 ◆文化財 ◈「慈覚大師伝」(重文)は、室町時代作、奈良国立博物館保管。 ◈「性空(しょうくう)上人伝記遺続集」(重文)は、鎌倉時代作。 ◈「四天王寺縁起残巻」(重文)は、平安時代後期、1173年作、東京国立博物館保管。 ◈「古文孝経(こぶんこうきょう)」(重文)は、鎌倉時代中期、1277年作、東京国立博物館保管。 ◈「帝王系図」(重文)は室町時代作。 ◈「三千院円融蔵典籍文書類」3021点(重文)は、平安時代-江戸時代作。 ◈江戸時代の紙本著色「宮中御懺法講(ごせんぼうこう)絵巻」(重文)。 ◈鎌倉時代の「阿弥陀二十五菩薩来迎図」(重文)は、阿弥陀如来、菩薩は截金を施した衣を身にまとう。 ◈鎌倉時代後期、1504年の絹本著色「阿弥陀聖衆(しょうじゅ)来迎図」附漆箱(府有形)。 ◈江戸時代の「池坊専好立花図」(重文)。 ◈鎌倉時代中期、1238年、宗快法印が書いた紙本墨書の楽譜「声明口伝」。 ◈千仏図「往生極楽院壁画」(重文)は、長押上小壁に描かれている。与願印、施無畏印の如来坐像が交互に描かれている。 ◈扁額「三千院」(1708)は、宸殿中の間、正面長押に掲げられている。江戸時代前期、1708年に霊元天皇筆による。かつて、洛中の梶井本坊の持仏堂に伝えられたものという。 ◈屏風絵「両界曼荼羅」8面は、松井守男(1942-)の現代、2016年作による。仏と人間の世界のあり様を表現した。縦1m、横1.3m。 ◆障壁画 ◈客殿の障壁画に京都近代画壇の作品が揃う。鈴木松年(1848-1918)筆の「松龍騰空図」、望月玉泉(1834-1913)筆の「芦雁図」、菊池芳文(1862-1918)筆の「茅ヶ崎海岸図」、竹内栖鳳(1864-1942)筆の「御殿場暮景図」「猿猴図」、今尾景年(1845-1924)筆の「蓮池遊亀図」、宸殿東の間下段に下村観山(1873-1930)の「鴛鴦図」(1929)が描かれている。 ◈宸殿の東の間(玉座の間、虹の間)に下村観山筆の「虹の襖絵」がある。襖から鴨居に達している。 ◆寺号 江戸時代、寺名は複数存在した。「梶井門跡」「梶井御所」「梶井宮」「梨本門跡」「円徳院」などと呼ばれた。梨本は、円融房の直ぐ傍に大きな梨の木があったからという。梶井は、坂本の地で密教修法の加持に用いる井戸があったことに因んでいる。 現在の「三千院」「三千院門跡」の名は、近代以降、1871年より本坊が大原に移転してから後に呼ばれた。三千院とは、天台教義「一念三千(一念すれば三千を具する)」に因んでいる。 ◆往生極楽院 本堂の往生極楽院は、創建当初は「極楽院」と呼ばれていた。恵心僧都源信(942-1017)の妹・願証明尼/安養尼(953-1034)が建立したとされていた。 現在では、高松中納言・藤原実衡(?-?)の妻・真如房尼(1114-1180)が、平安時代後期、1148年頃に夫の菩提を弔うために建立した常行三昧堂だったと確定している。 真如房尼は、源頼朝(1147-1199)の側近・吉田経房(1143)-1200)の叔母に当り、経房の日記『吉記(きつき)』の記述、脇侍・勢至菩薩造の胎内銘により明らかになった。 ◆声明 声明(しょうみょう、梵唄、梵音)は、寺院の法要儀式の中で行われる仏教の儀式音楽をいう。経典などに独特の節をつけて僧侶により唱和される。その内容は、仏、菩薩、神々を賛美するもので、後に、声明を唱えることが修業になり、また、声明成仏として行われるようになった。 声明は、仏教の起こりとともに古代インドのバラモン僧により始まる。梵唄といわれ、中国に伝えられた。三国時代の曹植により魚山(山東省東阿県)で完成された。さらに、飛鳥時代、また奈良時代-平安時代に日本に伝えられたという。文献初見は、奈良時代、752年で、東大寺大仏祈願供養、四箇法要で僧200人により唱えられた。その後、真言系、天台系に分かれる。 大原の天台声明(魚山声明)は、平安時代初期、慈覚大師円仁により、中国よりもたらされ、比叡山・念仏三昧堂が建立された。以後、魚山に地形が似ているとして、大原に僧坊が建てられる。平安時代後期、円仁の9代目の弟子・寂源により建立された勝林院は、円仁が伝えた声明を継承するために開かれている。さらに、融通念仏の聖応大師良忍が来迎院を建立した。ここに声明は統一され、ニ院を本堂として魚山大原寺と総称された。声明の根本道場として今日まで継承され、天台声明、真言声明が伝えられている。 声明は、仏教にとどまらず、今様、平家琵琶、謡曲、浄瑠璃、小唄、長唄、浪花節、民謡、演歌などにも影響を与えた。 ◆石仏 ◈「阿弥陀如来像」は、律川沿いの橋の袂にある。「大原の大仏」、「大原弥勒石仏」、「売炭翁(ばいたんおう)石仏」ともいわれる。 鎌倉時代中期作になる。魚山大原寺(だいげんじ)の遺仏とされる。厚肉彫りで、蓮華座に結跏趺坐し、定印、光背は無地二重円光。高さ2.25㎝。花崗岩製。 ◈「わらべ地蔵」は有清園にある。現代の彫刻家・杉村孝(1937-)作により、丸みを帯びた小さな石仏たちが苔地に遊んでいる。 ◆売炭翁旧跡 大原の大仏は売炭翁(ばいたんおう)石仏とも呼ばれた。付近は、「売炭翁旧跡」ともいわれている。 売炭翁は、唐の詩人・白居易(はく きょい、772-846)の「新楽府(しんがふ)」の一編にある。宮中の役人は市場で、炭売る翁からただ同然で買い上げる。翁は常に薄い衣をまとい、翁が売った炭は他の人を温めることを風刺した詩になる。 かつて、大原の山中には炭を焼く炭窯があった。売炭翁という炭を売る人々が存在した。平安時代、宮中に御竈木(みかまぎ)を納めたことに始まる。 以来、炭焼きの立ち昇る煙は歌枕になる。「炭竈の煙は雪とたなびきて晴れ間もみえず大原の里」(平安時代の女性歌人・小馬命婦、呂保殿歌合)。 ◆源氏物語 往生極楽院は、源信が妹・安養尼のために建立したとの伝承(実際は藤原実衡の妻による)により、『源氏物語』の「宇治十帖」、第53帖「手習」巻、第54帖「夢浮橋」巻の横川の僧都、小野妹尼(おの の いもうとあま)のモデルとされる。異説もある。 妹尼は、衛門督と結婚し、夫に先立たれた。女一人で育てた娘は中将と結ばれる。だが、娘は亡くなり、出家し、母尼とともに比叡山西坂本の「小野」に移る。入水し助けられた浮舟は、尼君らに庇護される。妹尼は浮舟を娘の身代わりとして迎える。娘婿・中将と再婚させようと、浮舟に代わり中将に返歌する。 落葉の宮が隠棲した「小野」ともいう。落葉の宮は、夫・柏木の没後、親友・夕霧に求愛される。 ◆文学 山口青邨『紅葉の雨に濡れて』に、紅葉の三千院が描かれている。 ◆歌謡曲 現代、1965年に制作されヒットした「女ひとり」(東芝レコード)は、作詞・永六輔、作曲・いずみたくにより、デューク・エイセスが歌った。ご当地ソングの先駆けといわれている。歌詞には、三千院、高山寺、大覚寺が登場する。 ◆呂川・律川 三千院境内の南北を挟んで南に呂川(りょせん)、北に律川(りつせん)が流れている。二線を合わせて「呂律川」という。水源は小野山にあり、来迎院の境内を挟み、三千院境内を経て大原川に合流している。 「呂律(ろれつ)」、「呂律が回らない」の「呂律」の語源とされている。この呂律は、声明の音律に因んでいる。雅楽の「呂律(りょりつ)」では、「言葉の調子」を意味し、「呂(りょ)」と「律(りつ)」の音階が合わないことを「呂律が回らない」と表現した。後に、「言葉がはっきりしないこと」も意味した。 雅楽の「呂の音律(呂旋法)」は、音階の「宮」、「商」、「角」、「徴(ち)」、「羽(う)」の5声に「変徴」、「変宮」の2音を加えた7声になる。相対的音程関係はソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファの形になる。 律の音律(律旋法)は、音階の「宮」、「商」、「角」、「徴(ち)」、「羽(う)」の5声に「嬰商(えいしょう)」、「嬰羽」の2音を加えた7声になる。相対的音程関係はレ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの形になる。 ◆清和井の清水 三千院の石段下に湧く「清和井(せがい)の清水」は、「清和井の乳水(ちみず)」とも呼ばれた。母乳の出の良くない産婦が水を飲むと、よく乳が出るようになるといわれた。 歌枕にもなっている。「大原やせが井の水草搔きわけて下りや立たまし涼みがてらに」(曽祢好忠、『曽丹集』)。 ◆花暦・樹木 シダレザクラ(4月)、シャクナゲ・ツツジ・サツキ(4月中旬-5月上旬)、3000株という紫陽花(6月-7月)、シュウカイドウ(6月-8月)、紅葉(11月)、サザンカ(11月)、ツバキ(12月-2月)。 門前の茅穂橋近くのケヤキの大木、カツラがある。 ◆御懺法講 宸殿の御懺法講(おせんぼうこう)道場で行われる「御懺法講」(5月30日)は、三千院で最も重要な行事であり、大原最大の声明行事になる。かつては、天皇家回向の法要であり、「宮中御懺法講」と呼ばれていた。 平安時代後期、1157年、後白河法皇(第77代)が京都御所の仁寿殿で行った法華懺法に始まる。法華経を読誦し、「六根(眼、耳、舌、鼻、身、意)の罪」を仏に懺悔した。さらに、「三毒(貪、怒、愚)」を取り、心を清め罪障消滅、極楽往生を願う。声明の譜をつけ、雅楽を演奏した。天皇の出御に際して大臣、大納言、少納言が共行し、宮門跡の導師として山門(延暦寺)か魚山(大原)の僧が参勤出仕していた。 南北朝時代、1368年、北朝初代・光厳天皇が修し、宮中行事の一つになる。以後、導師は梶井宮主が務める習わしになった。近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈以後に廃された。 現代、1898年に、英照皇太后(第122代・明治天皇母)一周忌に際して復興された。1979年以来、1日行事として毎年行われるようになった。かつては、3つの法儀(声明懺法・呂様、声明懺法律様、声明例時)があり、5日間-7日間かけて修していた。現在は、このうち毎年一つのみの修法が行われている。門主が導師(調声)を務め、大原一山、延暦寺の8人の僧侶の出仕により雅楽、声明が唱えられる。 ◆映画 現代劇映画「古都憂愁 姉いもうと」(監督・三隅研次、1967年、大映京都)の撮影が行われた。冬、名妓・まり枝(八千草薫)は作家の結城(船越英二)と石段を降りる。 ◆アニメ ◈アニメーション『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 』(原作・和月伸宏、制作・スタジオぎゃろっぷ(第1話 - 第66話)・スタジオディーン(第67話 - 第94話)、1996年1月- 1998年9月、全94話)に庭が登場する。 ◆祭礼 托鉢寒行(12月23日)は、僧侶らが大原地区を巡り浄財を募る。4班で650カ所を訪問し、門主らは南無阿弥陀仏と唱えて、家内安全・心身安穏を祈願していく。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、左義長(1月15日)、金色不動尊初縁日護摩供(1月28日)、節分会(2月3日)、初午大根焚き(初午を中日とした数日)、涅槃会(2月15日)、星供(2月28日)、春季彼岸会(3月春分の日)、写経会(3月28日)、花まつり・降誕会(4月8日)、不動大祭(4月15日-5月ゴールデンウィーク)、金色不動堂本尊公開(4月28日-5月5日)、総練習(5月28日)、無料開放・御懺法講(ごせんぼうこう、非公開)(5月30日)、あじさい祭り(6月中旬-7月中旬)、盂蘭盆会施餓鬼法要(7月15日)、三千院万灯会(8月14日-15日)、方丈会(8月28日)、秋季彼岸会曼荼羅供・越中おわら踊り(秋分の日)、観音大祭百味供法要(10月18日)、もみじ祭り(10月28日-11月28日)、托鉢寒行(12月23日頃)。 不動明王の縁日(紺紙金泥の御朱印「金色不動尊」が授与される。)(毎月28日)。 *建物内は撮影禁止。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 4 三千院』、『旧版 古寺巡礼 京都 17 三千院』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『京都・山城寺院神社大事典』『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『平等院鳳凰堂』、『仏像』、『京都の仏像』、『京都仏像を訪ねる旅』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・飛鳥・室生』、『京都の仏像 入門』、『京都傑作美仏大全』、、『絶対に訪ねたい!京都の仏像』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『庭を読み解く』、『京都古社寺辞典』、『京の石造美術めぐり』、『日本の名僧』、『京都 四季の庭園』、『日本映画と京都』、『京都絵になる風景』、『源氏物語を歩く旅』、『京都 神社と寺院の森』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 古寺を巡る 37 三千院』、『週刊 京都を歩く 5 大原』、『週刊 日本の仏像 14 三千院 国宝阿弥陀三尊と大原』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 21 大原道』、『週刊 日本の仏像 43 観音寺 国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来』、『週刊 日本の仏像 23 醍醐寺 国宝薬師三尊と法界寺・阿弥陀如来』 、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|