|

|

|

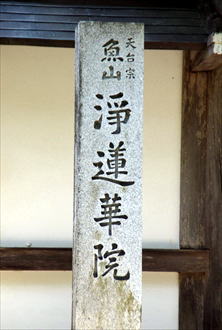

| 浄蓮華院 (京都市左京区大原) Jorenge-in Temple |

|

| 浄蓮華院 | 浄蓮華院 |

|

|

紅葉橋        鐘楼  石垣  呂川 |

呂川に沿って坂道を登り、川に架かる紅葉橋を渡ると、来迎院塔頭・浄蓮華院(じょうれんげ-いん)の山門がある。山号は魚山(ぎょざん)という。 天台宗、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代後期、1109年、良忍が来迎院とともに建立したという。融通念仏の本堂で、良忍の住坊として使われた。後、境内子院の浄蓮華院、蓮成院、善逝院、遮那院の総称として来迎院と称された。 近代、焼失する。 現代、1969年、現在の建物が再建された。 1979年、平和の鐘が鋳造される。 ◆良忍 平安時代後期の融通念仏宗開祖・良忍(りょうにん、1073-1132)。男性。俗姓は秦、若い頃は良仁、号は光乗(静)房、諡号は聖応(しょうおう)大師、本願上人。尾張国(愛知県)の生まれ。父・富田荘領主。1083年、比叡山に入る。比叡山の東塔檀那院実報房辺に住した。堂僧になり、実兄・良賀に師事し出家する。無動寺明王堂に1000日間はだし参りを行う。不断念仏を修め、良仁の名を与えられる。園城寺・禅仁から戒法、観勢から円頓戒脈を相承する。仁和寺・永意から秘密灌頂を受けた。山門派(延暦寺)と寺門派(三井寺・園城寺)との対立を嫌い、山を下りる。1094年、大原に隠棲し、名も良忍に改める。大原・勝林院の永縁らに従い、声明梵唄を学ぶ。その後、常行三昧堂から念仏と読経(声明)を切り離して独立させ、天台声明を統一し大原声明を完成させた。1109年、大原に来迎院・浄蓮華院の2院を建てる。1117年、阿弥陀仏の霊告を感得し、自他融通の念仏を創始した。1124年、宮中で融通念仏会をいとなむ。1125年、鞍馬寺に詣で通夜をし、本尊・毘沙門天が現れて融通念仏を守護すると告げたという。1127年、鳥羽上皇(第74代)の勅願により、河内平野に修楽寺の別院(大念仏寺の前身、日本初の念仏道場)を開く。1132年、来迎院で没したという。60歳。 融通念仏宗の開祖、円仁の請来した声明を習得・大成し、天台大原魚山声明中興の祖になる。融通念仏は阿弥陀仏の夢告により、「一人の念仏が万人の念仏に通じる」とした。念仏唱える者は自分だけではなく万人のためにも唱え、万人が一人のために唱えることで念仏の功徳が高まると説いた。1773年、聖応大師の号を追諡された。 ◆香取正彦 近現代の鋳金家・香取正彦(かとり-まさひこ、1899-1988)。男性。東京の生まれ。父・香取秀真(ほつま)の長男。東京美術学校(現・東京藝術大学)卒。1949年から釣り鐘制作を始めた。1953年、芸術院賞。1977年、人間国宝になる。89歳。 作品としては比叡山延暦寺、成田山新勝寺、広島平和の鐘などがある。浄蓮華院の「平和の鐘」を制作した。 ◆仏像 本尊の阿弥陀如来、不動明王、観世音菩薩、地蔵菩薩が安置されている。 ◆宿坊 宿坊であり、精進料理が供される。お勤め、法話、座禅、写経もできる。 ◆平和の鐘 鐘楼に吊るされている梵鐘は、「平和の鐘」と呼ばれている。かつてあった梵鐘は、太平洋戦争中の、近代、1942年に金属供出により失われた。 現代、1979年に、住持・多紀頴信(たき-えいにん)の時、新たな梵鐘が鋳造された。作者は香取正彦(1899-1988)であり、1967年に広島平和公園内の「広島平和の鐘」を手掛けた。住職には戦争体験があり、鐘には平和への願いと祈りも込められている。鐘身は細長い。除夜の鐘で、市民も撞くことができる。 ◆年間行事 除夜の鐘(22:30から整理券配布、23:45より撞く。先着108人に干支の絵馬授与、甘酒・菓子接待がある。)(12月31日)。 *一般には非公開、宿坊として開かれている。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事(拝観)などは、中止、日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 『京都市の地名』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|