|

|

|

| 寂光院 (京都市左京区) Jakko-in Temple |

|

| 寂光院 | 寂光院 |

|

|

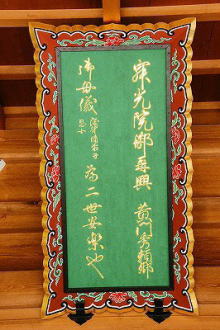

参道石段  本門(山門)   「思ひきやみ山のおくに住居して雲井の月をよそに見むとは」、建礼門院          本堂  本堂、「寂光院御再興黄門秀頼卿 為御母儀浅井備前守 息女 二世安楽也」の扁額    書院   鐘楼  ご神木の千年姫小松  「ひめ小松 一千年の おん姿 歴史の重さ 今に残さん」寂光院 智明  「阿波内侍 右京太夫局 大納言佐局 治部卿局」と刻まれた石標  宝篋印塔  雪見燈籠、豊臣秀吉の寄進による。  汀(みぎわ)の池、「池水に みぎわのさくら 散りしきて なみの花こそ さかりなりけれ」、1186年、後白河法皇の御幸の際の歌に因む。  四方正面の池  三段の滝「玉だれの泉」  銘の入った手水鉢    茶室「孤雲」  茶室「孤雲」   鳳智松殿  西門  「沈黙」、「沈黙はよい 木々が語ってくれるから 岩むした石が物語ってくれるから 岩清水のひびきが耳を澄ましてくれるから み佛のこえがきこえてくるから」智光  収蔵庫   建礼門院御庵室跡  「御庵室遺蹟」の石標   建礼門院御庵室跡、女院が使っていたという井戸跡。  【参照】隣接する建礼門院徳子大原西陵  【参照】建礼門院徳子大原西陵  【参照】「高倉天皇中宮 建礼門院徳子大原西陵」の石標  【参照】建礼門院徳子大原西陵、御陵にもかかわらず五輪の塔の仏教式の陵は珍しいという。    【参照】翆黛山麓の森にある阿波内侍らの墓。   【参照】寂光院途中の道に「朧(おぼろ)の清水」  【参照】大原女  【参照】土井志ば漬、案内板より |

大原草生(くさお)町の翠黛山(すいたい-ざん、小塩山)麓に、寂光院(じゃっこう-いん)はある。建礼門院と関わりある尼寺として法脈を継いでいる。 山号を清香山(せいこう-ざん)、寺号は玉泉寺(ぎょくせん-じ)という。かつて境内に多くの万両が自生したことから「万両寺」とも呼ばれたという。 天台宗延暦寺派、本尊は六万体地蔵尊。 神仏霊場会第105番、京都第25番。尼寺霊場の一つ。京都洛北・森と水の会。御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、594年、厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子)が、父の第31代・用明天皇の菩提寺として開創したという。創建当時は「仏教」を唱えた。初代住職は、厩戸王(聖徳太子)の乳母(乳人)・玉照姫(たまてるひめ、慧善比丘尼) という。(寺伝) また、真言宗開祖・空海(774-835)の創建ともいう。 平安時代、比叡山延暦寺三千坊の一つだったともいう。念仏別所になる。 承徳年間(1097-1099)、天台宗の良忍(りょうにん) の開基によるともいう。(『扶桑京華志』『京羽二重』)。来迎院の子院だったともいう。 1165年、第2代・阿波内侍(あわのないし)が入寺し、中興開祖とされる。(『延慶本平家物語』) 1185年、9月、建礼門院が入寺し、第3代・真如覚比丘尼としてこの地で6年間隠棲した。草庵を結び、阿波内侍、大納言佐局が供になった。以後、「御閑居(ごかんきょ)御所」、「高倉后(たかくらこう)大原の宮」とも呼ばれた。 1186年、4月下旬、後白河法皇(第77代)が建礼門院を訪れたという。(「大原御幸」)。(『平家物語』「潅頂の巻」、『閑居友』)。法皇は建礼門院のために、平重盛の摂津国領地、山城国葛野郡下山田村、山城国愛宕郡八瀬を寄進したという。同年、右京大夫が建礼門院を訪ねる。 1187年、幕府は、女院領として平宗盛の旧領地・摂津国真井荘、嶋屋荘を贈る。 中世(鎌倉時代-室町時代)以降、近江国坂本・聖衆来迎寺に属した。以後、同寺で得度した尼僧が歴代住持に就いた。 鎌倉時代、天台宗、浄土宗の兼学になる。尼寺末寺の一寺(葛野郡山田村)があったという。 1192年、公卿・藤原隆房の北の方が建礼門院像を納める。(寺伝) 13世紀(1201-1300)前半、官女だった5代・妙境、6代・妙照、7代・妙圓が継ぐ。 1229年、来迎院の寂如の発願により、旧本尊・地蔵菩薩立像(六万体地蔵菩薩)が造立される。 室町時代、1513年、寺は荒廃し、真玄が修復する。 安土・桃山時代、1599年/慶長年間(1596-1615)、淀殿の寄進により本堂の改築が始まる。片桐且元が堂宇を再建した。 1603年、豊臣秀頼により本堂の外陣が再興される。徳川家康、淀殿は夭逝した鶴松を弔い、秀頼の身を案じて復興に尽力したという。寺領30石が寄進された。 江戸時代、寂光院への行楽が盛んになる。 1612年、装剣金工・後藤長乗は権中納言に所望し、『大原御幸縁起』を制作させる。寺領として八瀬村の一部30石がある。 1689年、この地の草生(くさお)は半井通仙院領になる。(『京羽二重織留』) 1775年、有栖川宮織仁親王は安徳天皇、後白河天皇像を描く。 1800年、微重が母の三回忌を期して『平家物語』覚一本写本を寄進する。 1801年、西尾芳重が平曲奉納し、祖父遺愛の平家琵琶「木枯」を寄進する。 1813年、豊臣秀頼二百年御忌を催した。 1815年、東照宮(徳川家康)二百年御忌を催した。 1834年、安徳天皇650回忌に平曲家が平曲を奉納する。 近代、1868年、太政官達旨により延暦寺末寺になり天台宗になる。 1876年、寂光院後山御陵を建礼門院西陵とされる。 1929年、第124代・昭和天皇大典に使用された茶室「孤雲庵」が山内に移される。 現代、1986年、本尊・地蔵菩薩立像、小地蔵菩薩立像などが重要文化財に指定される。 2000年、不審火により本堂が焼失した。本尊、建礼門院坐像、阿波内侍坐像などが損焼し、焼失している。汀の桜、千年姫小松も被災する。書院が建立された。 2004年、ご神木の千年姫小松が枯死した。 2005年、本堂は再建される。新本尊・地蔵菩薩立像の開眼法要が催される。千年姫小松が伐採される。 2006年、宝物殿「鳳智松殿」が開館する。 ◆玉照姫 飛鳥時代の玉照姫(たまてるひめ、?-?)。詳細不明。女性。父・大連(有力豪族) ・物部守屋(?-587) とされる。厩戸王(聖徳太子)の乳人(めのと)になる。548年、出家したという。「日本仏教三比丘尼」の一人とされ、惠善比丘尼(えぜんびくに)と称した。 ◆建礼門院 平安時代後期-鎌倉時代前期の第80代・高倉天皇皇后・建礼門院(けんれい-もんいん、1155/1157?-1213/1214?)。女性。平徳子(たいら-の-のりこ)、法号は真如覚。京都の生まれ。父・平清盛、母・二位の尼(平時子、平時信の娘)の次女。同母兄弟に宗盛、知盛、重衡。1171年、従三位に叙され、後白河法皇(第77代)の猶子になり、高倉天皇の女御として入内した。1172年、高倉天皇の中宮になる。1178年、言仁親王(第81代・安徳天皇)を産み、1180年、国母になる。1181年、高倉天皇没後、父・清盛は徳子の後白河法皇入内を望が、徳子は抗議する。清盛も亡くなる。内裏外郭十二門の一つ、建礼門院の院号を受ける。1183年、木曽義仲の軍に都を包囲され、兄・宗盛の命により安徳天皇、三種の神器とともに京都を離れた。1185年、3月、平家が源義経の軍に敗れた壇ノ浦の戦いで、徳子は母二位の尼(平時子)、幼い息子・安徳天皇とともに船団の御座船に乗船していた。源氏の船に取り囲まれ入水する。徳子のみが、源氏方の渡辺眤(むつる)に熊手で引き上げられ助かる。(『平家物語』) 。義経に連行され入洛、前権律師・実憲の里坊(洛東・吉田村)に入り、長楽寺の阿証房上人印西(印誓)を戒師として出家した。真如覚と号した。5月、戒師は大原・来迎院・本成房湛教(たんごう/たんきょう、湛斅、湛豪)ともいう。6月、花山源氏の野河の山荘(左京区吉田)に移る。9月、寂光院(貞憲入道の庵)に入る。この間、実妹・藤原隆房夫人が世話を焼いた。1186年、後白河法皇(第77代)の大原御幸があったという。3代住職・真如覚比丘尼としてこの地で6年間隠棲したという。庵室に阿弥陀三尊を安置し、祈る日々だった。 大原、鷲尾で亡くなったともいう。境内西に庵室跡、井戸跡、墓所(建礼門院徳子大原西御陵)がある。寂光院に入寺した際の歌「思いきや深山の奥にすまいして雲居の月をよそに見むとは」。後に、洛東岡崎・善勝寺に移り亡くなったともいう。59歳?。1187年、鎌倉幕府は平宗盛旧領の摂津国真井・嶋屋両庄を贈った。 ◆阿波内侍 平安時代後期-鎌倉時代前期の尼僧・阿波内侍(あわの-ないし、?-?)。実在かも含め詳細不明。女性。父・公卿・政治家で出家した信西(藤原通憲)、母・紀二位朝子。信西の子・藤原貞憲の娘、信西の孫・真阿弥陀仏ともいう。建礼門院徳子の女房として仕えたという。父の僧坊が大原にあったという。1185年、壇ノ浦の戦い後に、寂光院に入寺した建礼門院に従い、大納言佐(大納言典侍)と共に尼になる。女院に仕え、最期を看取ったという。1186年、後白河法皇(第77代)の大原御幸で仕切ったという。 大原女(おはらめ)の装束は、内侍の芝刈りの服装をまねたという。『平家物語』に登場する。醍醐寺、安居院流唱導との関連があるともいう。 ◆建礼門院右京大夫 平安時代後期-鎌倉時代初期の歌人・建礼門院右京大夫(けんれいもんいん-うきょう-の-だいぶ/うきょうだゆう、1157?-1232?) 。女性。京都の生まれ。父・源氏学者・藤原伊行(これゆき)は世尊寺(せそんじ)流の能書家、母・笛師大神(おおみわ)基政の娘・夕霧で琴の名手。歌人・藤原俊成の養女になったともいう。1173年、第80代・高倉天皇の中宮・徳子(建礼門院)に右京大夫として出仕した。肖像画家・藤原隆信と、年下の右少将・平資盛(すけもり、徳子の甥)との恋に揺れる。1175年/1178年、宮仕えを終えた。真実の愛を誓った資盛は、1185年、壇ノ浦の戦いで入水する。その死後、右京大夫は長楽寺・阿証により追善供養したという。京都・法性寺(ほっしょう)に、兄・尊円と共に入る。慈円の僧房に身を寄せた。1195年頃、第82代・後鳥羽天皇に再び出仕した。後に七条院にも仕える。 多くの歌合に出詠した。『新勅撰集』に入集。「夕日うつる梢の色のしぐるるに心もやがてかきくらすかな」。家集『建礼門院右京大夫集』は長文の詞書が日記風で、後宮での生活、恋人との生別などを綴った。物語を愛好し、書、弾箏にも優れた。 ◆藤原輔子 平安時代後期の女官・藤原輔子(ふじわら-の-ほし/すけこ、?-?)。女性。父・藤原邦綱、母・壱岐守・藤原公俊の娘の3女。平重衡の妻になり、第81代・安徳天皇の乳母になる。従三位典侍・大納言典侍(大納言佐) と称した。1183年、平家一門の都落ちにより西走した。1184年、一ノ谷の戦いで平家が敗北し、夫・重衡は捕えられ、京都、鎌倉へ送られた。1185年、壇ノ浦の戦いで平家滅亡後、輔子は入水する。源氏方に助けられ捕虜になる。その後、日野の姉・邦子(大夫三位) のもとで隠棲した。 夫・重衡は鎌倉から奈良へ送られる途中、日野で輔子との再会が聞き入れられ対面がかなう。その後、重衡は木津川で斬首され、般若寺門前で梟首された。輔子は夫の亡骸を日野で荼毘に付し、高野山に納めた。自らは出家し重衡の菩提を弔い、寂光院の建礼門院に仕えたという。(『平家物語』) ◆真玄 室町時代の天台宗の僧・真玄(?-?)。男性。父・近江国守護・佐々木高頼の5男。近江・来迎寺を再興する。妹で弟子の等春が10代・寂光院住持になる。 ◆淀殿 安土・桃山時代-江戸時代の淀殿(よどどの、1569?-1615)。女性。名は茶々(ちゃちゃ)、通称は二の丸殿、西の丸殿、淀君は後世の呼称。近江国(滋賀県)のに生まれる。父・浅井長政、母・お市の方の長女。1573年、織田信長によって包囲された小谷城落城の際に、母、ちゃちゃら娘は信長のもとに送り返され養われる。1582年、信長の死後、母の再婚によって柴田勝家の越前北庄城に移る。1583年、賤ヶ岳の戦いで、勝家は秀吉に攻められ勝家、母は自害する。ちゃちゃら3人の娘は秀吉に保護された。1588年頃、秀吉の側室になる。1589年、山城・淀城に入り、淀殿、淀の方、淀の局と呼ばれた。同年、鶴松(鶴松)を産むが夭折した。1590年、秀吉の小田原攻めに同行した。1592年、文禄の役に肥前名護屋に赴く。1593年、大坂城で次男・秀頼を産み嫡子になり、権勢を振るう。1594年、菩提寺養源院を建立した。1598年、秀吉死後、遺言により秀頼と共に大坂城に入り、正室・北政所を凌ぐ。1615年、大坂の陣で豊臣方が敗れ、秀頼と共に自害する。49歳。 秀吉の死後は秀頼の後見を果たした。父母の画像を高野山・持明院に納め、追善供養を行う。養源院を建立した。 ◆小野寺久幸 近現代の仏師・小野寺久幸(1929-2011)。男性。宮城県の生まれ。1975年、財団法人美術院国宝修理所所長に就任した。1988年より、東大寺南大門の仁王像修理を指揮し、「東大寺大仏師」の称号を贈られた。1991年、東京芸術大学美術学部客員教授、2000年、美術院国宝修理所所長引退、常務理事に就任した。3000体を超える仏像修理を手掛けた。2005年、寂光院の損傷した地蔵菩薩復元では製作指揮を執る。82歳。 ◆仏像・木像 ◈旧本尊は丈六の「六万体地蔵尊(地蔵菩薩立像)」(250㎝)(重文) であり、厩戸王(聖徳太子)作ともいう。ただ、鎌倉時代前期、1229年造仏の像内願文があり、願主は来迎院の寂如(じゃくにょ)という。像高では日本一とされる。吊り袈裟、右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に宝珠を掲げ持つ。彫眼。 胎内、背面にそれぞれ3万体の小地蔵を有するとされた。実際の小地蔵は胎内に納められていた。17個の桐箱内に木造の3417体(5cm-17㎝)があり、さらに、体外に3210体が納められていた。1体が六道救済(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天)をするとされ、無数の衆生の苦しみを救うという意味で、六万体地蔵菩薩といわれたという。ほかに、願文、法華経、香袋、連珠、木の実、刀子、横笛、宗銭、厨子入り地蔵などが納められていた。2000年の放火による火災で、地蔵菩薩の全身が黒焦げに炭化したものの体は崩れなかった。 損焼し全身が炭化した旧本尊 (引き続き重文指定)は、現代、1988年-1990年に、財団法人美術院国宝修理所により修復された。黒く変容し表情も彩色も失われたにもかかわらず、巧みな消火活動により像の大破は避けられたといわれている。焼失を免れた胎内に納められていた小地蔵(旧本尊胎内仏小地蔵像)(重文)がある。鎌倉時代作の3416体(別保存されていた1体がある)であり、彩色され、像高は10cm-15cmになる。焼失しなかった願文、経文(大乗大集地蔵十輪経、理趣経、陀羅尼経、法華経、梵網経)、経典包紙、鎌倉時代の横笛、刀子、唐・宋銭などは現在、収蔵庫(宝物殿)に安置されている。春秋に特別公開される。 ◈本堂には現在、2005年に大仏師・小野寺久幸(1929-2011)と財団法人美術院により復元された「地蔵菩薩立像(六万体地蔵菩薩立像)」(256.4㎝)が安置されている。形と大きさは旧本尊を引き継いでいる。顔、肌は白く塗られ、衣は極彩色、光背などは金色に美しく彩色復元されている。制作費は1億4000万円。檜、寄木造、彩色。 ◈本堂正面左奥に、かつて平安時代作の結跏趺坐する「建礼門院木像」(69cm)が安置されていた。鎌倉時代前期、1215年、女院の妹・冷泉大納言隆房の北の方により造仏された。右奥の阿波内侍の「張子像」(69.5cm)は、建礼門院が造らせた。高倉天皇、平家一門、自身、女官の写経などを集めて貼ったという。子の第81代・安徳天皇形見の、御衣の菊華模様布地、建礼門院自らの麻の衣を纏っていた。室町時代の作とみられている。いずれも木造、檜材、寄木造で、2体とも現代、2000年の本堂火災により焼失した。その後、平安仏所の仏師手江里康慧により復元された同様の2体が安置されている。 ◆建築 ◈「旧本堂」は、現代、2000年に焼失し、現在のものは2005年に再興されている。旧本堂の内陣、柱は、飛鳥時代、藤原時代(平安時代中期、後期)、平安時代それぞれの様式を遺していたという。内陣四隅の柱は推古式、柱上部に葡萄唐草が描かれていた。藤原時代の天井は折上格天井になっていた。外陣は、安土・桃山時代、1603年に豊臣秀頼により片桐且元を工事奉行として修理させた桃山様式だった。本来は改築予定だったが、大坂城落城により実現しなかった。 再建された本堂は、正面左右2間の跳ね上げ式蔀戸、側面には1間の蔀戸、まわりに縁がある。3間4面、杮(こけら)葺。 ◈「山門」は、江戸時代に建立された。檜皮葺。 ◈「鐘楼」は、江戸時代中期、1752年頃に建立された。 ◈「書院」は、現代、2000年に新たに建立されている。 ◆庭園 ◈本堂の南にある池泉回遊式「みぎわの池」は、平安時代に作庭されたという。心字池と、池の畔にかつて樹齢900年とも1000年ともいわれた五葉の姫小松、汀の桜などがあった。2000年の本堂焼失後、2本は樹勢衰え、やがて枯死した。現在は池の周りにさまざまな草花が植栽され、四季折々の花を咲かせる。 ◈書院北庭は池泉式の「四方正面の池」ともいわれる。自然の北の山、木立、池により構成されている。池縁に護岸石が組まれている。奥に岩清水が流れる三段の滝「玉だれの泉」がある。滝の高さと角度が変えてあり、それぞれが異なった滝音の音色を持つ。それらの滝音が、一つに調和するように石は組まれているという。南に池泉が広がり、清流に鯉が放たれている。池端には山野草が植えられている。 なお、『平家物語』に因み、背後の山は「翠黛山(すいたいざん)」、谷の林を「翠羅(りょくら)の垣」と呼ぶ。 ◆茶室 ◈南の庭の茶室「孤雲(こうん)」は、床下を水が流れている。号は『平家物語』「潅頂巻」中、大江の貞基法師が清凉山で詠じたという「笙歌遥かに聞ゆ孤雲の上 聖衆来迎す落日の前」に因むという。第124代・昭和天皇の近代、1928年の即位、御大典の際の悠紀殿、主基殿の付属の部材をもとに建てられた。数寄屋大工・岡田永斎が手掛けた。1931年、裏千家14代・無限斎千宗室宗匠の供茶が催された。 貴人席がある。西より入る。南に付書院のある6畳の茶室、東に3畳間、1畳の出窓の水屋。墨跡床は1畳の畳床、床柱は北山杉しぼり丸太、琵琶床、三角の明り取りの窓、襖は雲の地模様、引手は日、月。天井は木曽桧に胡粉、濡縁は屋久杉、水屋天井に竹。勾欄付、書院造。 ◈客殿に表千家13世・即中斎宗匠好みの茶室もある。 ◆文化財 ◈「六字名号髪繍」は建礼門院の髪を用いて刺繍にしたといわれ、「南無阿弥陀仏」の字、浄土教の要文、年紀、僧尼二人の帰依者の名、瓔珞、天蓋、下に水瓶に挟まれた獅子などが織り込まれている。 ◈安徳天皇らが乗った御座船(龍船)の船板の一部という「御船板」は、江戸時代後期、1791年に光相院殿が寄進したという。後白河法皇御召物といわれる藺草の草履「おぶと(緒太)」などがある。 ◈本堂に扁額「寂光院御再興黄門秀頼卿 為御母儀浅井備前守 息女 二世安楽也」が掛かる。聖護院宮道證親王筆、淀殿の寄進により院が再興されたの意味になる。扁額は豊臣秀頼が寄進したという。ただ、かつて掛けられていたものは2000年の本堂焼失の際に失われたため、現在のものは復元による。 ◈南北朝時代の絹本著色「不動明王三童子像」には、不動明王と三童子を描き、ほかの例は少ないという。 ◈室町時代の「阿弥陀三尊来迎図」、絹本著色「菅原道真像」。 ◈江戸時代前期、1612年、狩野派による「大原御幸絵巻」。江戸時代中期、1775年の有栖川宮織仁親王賛の絹本著色「安徳天皇像」、絹本著色「後白河法皇像」。江戸時代の絹本著色「浄土曼荼羅図」、絹本著色「涅槃図」。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)、狩野派による絹本著色「大原御幸絵巻」、円山応挙筆ともいう絹本著色「大原御幸図」、江戸時代の絹本著色「洛中洛外図屏風」6曲1双がある。 ◈三宅呉暁・谷口春嶠・都路華香・今尾景年の1995年の紙本著色「花鳥図」1幅。望月玉成の紙本著色「鶉と八千草図」1幅。都路華香の紙本墨画「山水図」1幅。徳岡神泉の紙本墨画淡彩「山家図」1幅。村上華岳の「観音図」1幅。金島桂華の紙本著色「花鳥図」1幅。竹内栖鳳の紙本著色「燕図」1幅・「芋図」1幅。都路華香の紙本墨画「山水図」。 ◈火災により枯死した姫小松により、現代、2007年に大原御幸ゆかりの能面3種(小姫、若女、深井)が作られている。 ◈「梵鐘(諸行無常の鐘)」は、江戸時代中期、1752年の鋳造による。黄檗宗の16世・百癡元拙(1683-1753)の撰文が入る。鋳物師は近江国の太田西兵衛重次による。総高126cm、口径70.8cm。 ◈本堂傍の「雪見灯籠」は、安土・桃山時代に豊臣秀吉が寄進したという。かつて伏見城にあったという。上より宝珠、軒先が花咲形の笠、五三の桐紋透し彫り、上部に欄間、格狭間の煙出しの火袋、円形の台、猫脚三脚の脚による。鋳鉄製(南部鉄)、総高115.3cm。 ◈書院北に江戸時代前期、「慶長十一年(1606年)」の銘ある手水鉢がある。豊臣秀頼寄贈とされ、左に「寂光院」の銘が入るという。長さ97cm、高さ42cm。 ◆障壁画 書院障壁画は近代・現代の画家、三宅呉暁の紙本墨画淡彩「枯木野猿園」4面、谷口春嶠の紙本墨画淡彩「晩桜散花図」4面、山本春挙の紙本墨画淡彩「穉松図」4面による。 ◆伝承 寺建立についての伝承がある。飛鳥時代、厩戸王(聖徳太子、574-622) は浪速で、父・用明天皇の菩提のために六万体の地蔵を造立したという。 地蔵を駒(馬)に載せて大原まで来ると、この地で動かなくなった。厩戸王は有縁の地としてここに寺を建立し、地蔵菩薩を本尊として安置したという。 ◆壇ノ浦の戦い 平安時代後期、1183年、木曽義仲の入京前に、平氏は安徳天皇、三種の神器(鏡・剣・玉)とともに京都を離れた。摂津・福原、備前、太宰府へと船で都落ちする。だが、太宰府で裏切った緒方三郎惟義の攻撃により撤退、平氏はやむなく讃岐・屋島を拠点にした。1184年、平氏の別働隊は水島合戦、室山合戦で勝利するが、1185年、屋島合戦で敗北した。 3月、壇ノ浦の戦い(山口県下関市-北九州市門司)では、源氏の総大将・源義経の軍に敗れ、平氏の大将・平宗盛も捕えられる。建礼門院、母二位の尼(平時子)、安徳天皇は船団の御座船に乗船していた。源氏の船に取り囲まれる。一同は三種の神器とともに入水した。建礼門院のみが、源氏方の渡辺眤(むつる)に熊手で引き上げられ助けられた。 ◆大原御幸 建礼門院は、平家一門と6歳で亡くなった子・安徳天皇の菩提を弔うために、平安時代後期、1185年より寂光院に住していた。鎌倉時代前期、1186年4月下旬、義父の後白河法皇が供を連れて寂光院を訪れたという。 法皇は、監視の厳しい若狭街道を避けた。源氏の目をくぐり、夜明け前に発ち、牛車に乗り、遠回りになる鞍馬街道から静原の補陀落寺(ふだらく-じ)を経て、江文峠(えぶみ-とうげ)を越えて大原に入った。『平家物語』中「大原御幸(おおはらごこう)」の段として知られている。 「甍(いらか) 破れては、露不断の香を焚き、扉落ちては、月常住の燭火をかかぐとは、かようのところををや申すべき」。法皇は、花摘みに出ていた建礼門院を見る。建礼門院は、法皇の来訪に戸惑い、阿波内侍に促されて対面した。法皇は、一丈四方の質素な庵室に暮らす建礼門院に、摂津国などの領地を与えたという。 後白河法皇は「池水にみぎわのさくら散りしきてなみの花こそさかりなりけれ」と詠んだ。建礼門院の歌が残る。「いにしへも夢になりにしことなれば柴のあみ戸も久しからじな」。 ただ、御幸は史実ではなかったともいう。 ◆遺構 ◈境内裏門の北に、建礼門院御庵室跡がある。建礼門院が結んだという庵「御庵室」(40坪)があったという。現在は「御庵室遺蹟」の石標が立てられている。 近くに女院が使っていたという井戸遺構もある。 ◈現在の基壇・礎石・束石下に、平安時代末期-鎌倉時代前期の基壇整地層、それ以前の礎石列が見つかっている。 ◈本堂内陣の本尊ほぼ真下の場所に、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)の壺型陶器が埋葬されていた。 建物修理時の地鎮遺構とみられ、壺口は土師器皿で密封し、壺上部に白磁壺底部片を被せていた。内部底の白磁壺破片下には、猫の上顎・臼歯片が納められていた。 ◆能 能「大原御幸」では、寂光院を訪ねた後白河法皇と建礼門院が語り合う。 ◆大原女 建礼門院、女官たちは、大原の地で慎ましい暮らしを送ったという。阿波内侍は大原の里人のために柴売りを発案し、大原女のいでたちも考案したという。阿波内侍が山に薪拾いに出掛けた時の姿がもとになっているという。時代により変化している。 正装は、頭に紺木綿地の繍(ぬい)紋様の手拭を載せ、巻き、あるいは吹き流しに被る。これに輪(わ)を載せた。きりくずしの藍染の着物(型の木綿)を瀬田からげ(褄[つま] をとり帯に挟む)、白い裾よけを見せる。帯は御所染で、とんぼ様に結ぶ。これを細帯(ほそび)でおさえる。手に紺木綿の甲手(こて、甲掛)を付ける。襦袢(じゅばん)は白木綿になる。腰に前垂れ、足に白木綿の脛巾(はばき、脛布) を付けた。二本鼻緒の草鞋(わらじ)を履いた。打掛も羽織った。 略装は、白手拭の吹流し、紺無地木綿、単衣(ひとえ)、袷(あわせ)、綿入の着物に黒繻子(くろじゅず)か、ビロードの掛衿(かけえり)、細帯、三幅前垂(みはば まえだれ)を丈を短くした坊主からげにし、襷掛(たすきがけ)にした。手に甲掛、足に脚絆を付けた。なお、八瀬では二幅半前垂になった。 ◆しば漬 「しば漬(柴漬)」は、京都三大漬物(ほかに千枚漬け、すぐき)の一つに数えられる。発祥地は大原といわれている。茄子、赤紫蘇、塩を漬込み、本来は1年間かけて乳酸発酵させる。古くより大原では紫蘇を栽培しており、冬場の保存食としてこれに野菜を漬込んでいた。 平安時代、建礼門院がこの地に隠棲した折、里人は慰めるために漬物を献上したという。建礼門院は漬物を「紫葉漬(むらさきはづけ)」と名付けたともいう。また、建礼門院は献上された野菜を塩漬にし、漬物を作ったともいう。 江戸時代前期の風俗事典『人倫訓蒙図彙』(1690)にも記されている。 ◆墓 ◈境内に隣接して建礼門院徳子大原西陵がある。近代、1876年に比定された。歌人・与謝野晶子(1878-1942)は、この地を訪れ「ほととぎす治了承寿水のお国母三十にして経よます寺」と詠んだ。 ◈寺の西、草生川を挟んだ翠黛山(すいたいざん)麓の森中に、五輪の塔3基と宝筐印塔1基が立つ。墓所の下の道は静原へと向かう。 建礼門院に仕えた女官の阿波内侍(あわのないじ)、大納言佐局(すけのつぼね)、治部卿局(じぶきょうのつぼね)、右京大夫(うきょうのだいぶ)、小侍従局(こじじゅうのつぼね)の墓といわれるものが並ぶ。 ◆千年姫小松 ご神木の「千年姫小松」は、樹齢は1000年ともいわれた。樹高15mあった。現代、2004年に枯死し、2005年にやむなく伐採される。現在は切り株だけが残っている。 『平家物語』「灌頂巻(かんちょうのまき) 」の「大原御幸」にも登場する。「池のうきくさ 浪にただよい 錦をさらすかとあやまたる 中嶋の松にかかれる藤なみの うら紫にさける色」 ◆文学 立命館大学生・高野悦子(たかの -えつこ、1949-1969) は、現代、1967年5月24日、「雨の寂光院」を訪れた。同年11月30日、閉門間際の「たそがれの寂光院」を再訪し、帰途は真暗な山道を下りている。(『二十歳の原点序章』) ◆朧(おぼろ)の清水 寂光院に至る途中の路傍に「朧(おぼろ)の清水」(草生町)がある。いまもわずかに湧水がある。 建礼門院は朧月夜に井水に姿を映し、やつれ果てた自らの姿を見て、身の不運を嘆いたとされる。 歌枕になっている。「ひとり澄む おぼろの清水 友とては 月をぞすます 大原の里」。寂然、(『山家集』、下雑) ◆良暹 平安時代中期の僧・歌人・良暹(りょうぜん、?-?)は、比叡山延暦寺の僧であり祇園別当になった。一時、大原に隠棲したという。住房跡は朧(おぼろ)の清水付近(草生町)にあったともいう。 ◆花暦 梅、辛夷、桃、桜、海棠、木蓮、山吹、小菊(5月中旬-6月中旬)、皐月、キリシマツツジ、ハナミズキ、ショウジョウバカマ、石楠花、錦ウツギ、沙羅、木槿、白百日紅、擬宝珠、秋海棠、紅葉(11月中旬-12月初旬)、山茶花(11月-4月)、石蕗(12月)、南天、椿。 ◆修行体験 写経(9:00-15:00、随時)。 ◆年間行事 建礼門院御逝晨日祭典(宮内庁による。非公開)(2月1日)、春の特別拝観(建礼門院庵室跡、収蔵庫の公開)(4月下旬-5月上旬)。建礼門院御忌(非公開)(2月15日)、赤シソ法要(7月)、地蔵盆(8月24日)。秋の特別拝観(建礼門院庵室跡、収蔵庫の公開)(10月下旬-11月上旬)、ほっこりかぼちゃ焚き(12月22日24日)。 地蔵供養(六万体地蔵の奉納)(毎月23日)。 *本堂内は撮影禁止。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の古都から 10 寂光院』、『古寺巡礼京都 38 寂光院』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都の寺社505を歩く 上』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都傑作美仏大全』、『庭を読み解く』、『洛北探訪 京郊の自然と文化』、『おんなの旅路 京・奈良の尼寺』、『名庭 5 京都尼寺の庭』、『京都府の歴史散歩 中』、『平安京散策』、『京の尼寺 こころの旅』、『古都の尼寺』、『京都隠れた史跡100選』、『おんなの史跡を歩く』、『京を彩った女たち』、『京に燃えた女』、『史跡探訪 京の七口』、『京都はじまり物語』、『平成29年度 春期 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『今月の寺 昭和58年11月号』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、『高野川』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 日本の仏像 第14号 三千院 国宝阿弥陀三尊と大原』、『週刊 京都を歩く 5 大原』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 21 大原道 京都』、ウェブサイト「高野悦子『二十歳の原点』案内」 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|