|

|

|

| 徳林庵 (山科地蔵 ) (京都市山科区) Tokurin-an Temple |

|

| 徳林庵 | 徳林庵 |

|

|

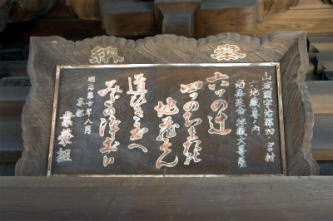

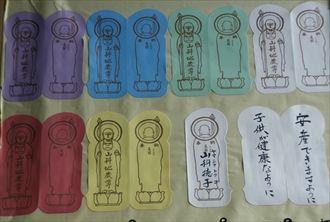

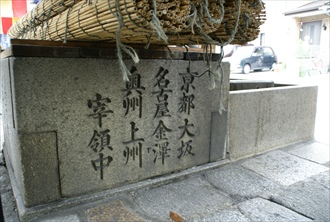

琵琶を持つ地蔵    閻魔天、若い閻魔大王  六色のお幡     地蔵堂   地蔵堂  地蔵堂、地蔵菩薩  地蔵堂   奉納札  平家琵琶  六地蔵巡りの御幡、軒先に吊るし、厄災、消除、縁吉利の守護になる。各寺6色のお札がある。初盆には水塔婆供養を行い、3年間巡拝すると六道の苦を免れることができるという。  わらべ地蔵、一番右手の地蔵は琵琶を抱える。  「人康親王 蝉丸 供養塔」の宝篋印塔    牛馬水吞所、手水盤  牛馬水吞所、手水盤  牛馬水吞所、手水盤  牛馬水吞所、手水盤  十禅寺の親王墓案内の石標  旧東海道の車石   【参照】茶所、地蔵の四体石仏  【参照】茶所  【参照】茶所 |

徳林庵(とくりん-あん)は、旧東海道(三条通)の道筋にある。「山科地蔵」「目の神さん」「ひとやす-さん」「さねやす-さん」とも呼ばれた。この地は盲目の「琵琶法師の聖地」といわれている。山号は柳谷山という。 臨済宗南禅寺派、本尊は聖観世音菩薩。 地蔵菩薩は、六地蔵巡りの一つで、廻地蔵(四ノ宮地蔵、山科地蔵、山科廻り地蔵)とも呼ばれた。京洛六地蔵巡り第6番札所。 ◆歴史年表 室町時代、天文年間(1532-1555)/1550年、南禅寺の雲英正怡禅師(うんえい-しょうい-ぜんじ)により、当初は現在地の北に建立された。禅師先祖の人見親王を弔うために創建されたという。 その後、現在地に移された。 江戸時代、毎年旧2月16日には近くの四宮川の河原に検校が集った。盲人・座頭の祖神である人見親王を弔い、誦経、検校による琵琶演奏が行われていた。 1706年、四ノ宮村郷士・四宮家当主・善兵衛の遺言により、その氏寺である徳林庵に四ノ宮地蔵が遷される。 1786年、寺と地蔵堂が隣接して描かれている。(『都名所拾遺』) 1813年、旧1月、京都-江戸の定飛脚問屋・宰領から茶釜が寄進された。 1821年、旧6月、馬のために井戸が掘られる。 近代、1892年、無住の寺が地蔵堂を守護するために移転した。 ◆雲英正怡禅師 室町時代の僧・雲英正怡禅師(うんえい-しょうい/しょうたい-ぜんじ、?-?)。詳細不明。男性。人見親王の子孫ともいう。南禅寺260世になった。 ◆人康 親王 平安時代前期の皇族・人康 親王(さねやす/ひとやす-しんのう、831-872)。男性。法名は法性(ほっしょう)。父・第54代・仁明天皇、母・沢子(藤原総継の娘)の第4皇子。848年、四品、上総、常陸国の太守、弾正台の長官を歴任した。859年、28歳で高熱により両目を失明し、宮中より追われる。山科御所を営み隠棲し、出家、法性(ほっしょう)と号した。親王は、弾正尹兼常陸太守となったものの、両目を失明後出家し、この地、四ノ宮に隠棲した。琵琶の名手とされ、盲人を集め、琵琶や管絃、詩歌を教えたという。親王没後、仕えていた人々に、「検校」「勾当」という「盲官」の位が与えられた。さらに、僧職に就いた者は「法師」と呼ばれた。検校たちは、親王を祖神と仰ぎ、当地や、四条河原での積塔会(しゃくとうえ)などで、毎年先祖供養の祭祀を行っていた。42歳。 「四宮」の地名は、親王が第4皇子とされることに由来するともいう。親王は『伊勢物語」78段に、「山科の禅師親王」として登場する。親王は唐から伝えられた琵琶を習い、その名手とされた。鎌倉時代、室町時代の琵琶法師には、始祖「雨夜尊(あまよのみこと)」、「天夜尊」と崇められた。 徳林庵(山科区)に室町時代の供養塔、近くの十禅寺(山科区)に墓、諸羽神社(山科区)境内は親王の山荘跡とされている。 ◆蝉丸 平安時代前期の歌人・音楽家・蝉丸(せみまる、?-?)。詳細不明。第59代・宇多天皇の皇子・敦実(あつざね)親王の雑色(ぞうしき、下級役人)とも、第60代・醍醐天皇の第4皇子などともいう。第54代・仁明(にんみょう)天皇の第4皇子・人康(さねやす)親王との混同もみられる。琵琶の名器「無名」を愛用し、盲目の琵琶法師だったともいう。雅楽家・源博雅(みなもと-の-ひろまさ)に秘曲を授けたという。『後撰集』以下に入集。『今昔物語集』、『平家物語』、能、近松門左衛門の浄瑠璃『蝉丸』の題材になった。 逢坂の関に庵を結び詠んだ、「これやこの 行くも帰るも分かれては 知るも知らぬも逢坂の関」(百人一首)がある。 ◆地蔵尊 「地蔵尊(山科地蔵、山科廻り地蔵、四ノ宮地蔵)」は、地蔵堂に安置されている。平安時代前期、852年、小野篁が木幡山の一本の桜の大木から、六体の地蔵尊像を刻んだとされる。当道は、人康親王の化身とも伝わる。平安時代作とみられ、右手に錫状、左手に宝珠を掲げている。木造彩色、像高3m。 四ノ宮河原地蔵についての逸話がある。かつて河原に商人が集まり市(袖くらべ、袖の中で指で値段を決め取引していた)が開かれていた。ある商人は地蔵尊を持っていたが、開眼供養もせずに箱に閉まったままにしていた。ある夜、家の前で「地蔵会に参らないのか」との声がした。「地蔵尊が開眼していないために参られない」と答えた。これを聞いた商人は、急いで翌朝に開眼供養をしたという。(『宇治拾遺物語』) ◆石仏 ◈四宮大明神横の「阿弥陀三尊」「弥勒菩薩坐像石仏」は、鎌倉時代作になる。 ◈茶所に安置の「阿弥陀地蔵四体石仏」は、鎌倉時代作になる。南北朝時代作ともいう。阿弥陀三尊は境内の民家に祀られている。かつては街道筋に開いた茶屋だった。 ◆宝篋印塔 地蔵堂の東北の一角に宝篋印塔(ほうきょういんとう)が立つ。「人康親王 蝉丸 供養塔」と刻まれている。南北朝時代作という。 基礎に格狭間、複弁反花座、塔身に阿弥陀三尊の梵字、笠下段2段、上6段、隅飾突起は二弧輪郭付、内の蓮華上に月輪。相輪は後補、花崗岩製、2m。 長く、同じような境遇の蝉丸と混同され、「蝉丸供養塔(蝉丸塔)」とされていた。『拾遺都名所図会』にもその記載がある。近年、石に人康親王の名も刻まれた。墓は境内北、十禅寺の東北にあるという。人康御霊社も近くに祀られている。 ◆四宮 地名の四宮(しのみや)の由来について、第54代・仁明天皇の第4皇子・人康親王に因むとされ、四宮にいくつかの伝承が残る。 琵琶の名手といわれた盲目の蝉丸もまた、延喜帝(第60代・醍醐天皇)の「四宮」とされ、地名の由来になったという。逢坂の関に伝承がある。 諸羽(もろは)神社の通称「四の宮」に由来するともいう。 南北朝時代には後白河院(第77代)御影堂領としてあった。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)頃に、山科七郷の一つとして、竹内門跡(曼殊院)の支配下にあった。 ◆手水盤 手水盤は江戸時代後期のもので、「定飛脚 宰領中 文政四年(1821年)巳年六月吉日」と刻まれている。「宰領(さいりょう)」とは、荷物を運送する際に、人や馬の管理・監督をすること。また、その役をいう。 「○中に通」の意匠が刻まれている。「継ぎ飛脚」ではなく、「通し飛脚」の意味であり、「通行御免」だった。日通の社章になった。 ◆六地蔵巡り 六地蔵巡りは8月22日、23日の両日に、洛外6寺の地蔵尊を巡る。六地蔵とは、「地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天」の六道に迷い苦しむ衆生のために発願されたという。 由来、場所については諸説あり、変遷も見られる。平安時代初期、小野篁(おの-の-たかむら、802-853)は、冥土で生身の地蔵菩薩に出逢い、その教えにより蘇生した。852年、篁は、木幡山の桜の大木より6体の地蔵尊像を刻み、木幡の里(現在の大善寺)に安置したとされる。(『都名所図会』) 平安時代後期、1157年、保元年間(1156-1159)、都で疫病が流行した際に、第77代・後白河天皇は、都の出入り口に6体の地蔵尊を祀るように平清盛に命じた。西光法師(? -1177)が、京洛の街道口6カ所(七道の辻とも)毎に、地蔵菩薩を造ったという。卒塔婆の上に道場を建て、像を安置し「廻り地蔵」と名付けて供養した。地蔵尊に、疫病退散、都往来の路上安全、福来結縁の祈願が行われ、法師は廻地蔵と名付けたという。(『源平盛衰記』・「西光卒塔婆事」。『六地蔵縁起』、大善寺、 江戸時代、1665年)。 地蔵尊が置かれた場所は、四ノ宮河原(東海道、三条口)、小幡の里(伏見街道、五条橋口)、造道(つくりみち、鳥羽街道、東寺口)、西七条(西国街道、丹波口)、蓮台野(丹波街道、長坂口)、深泥池(みぞろいけ、鞍馬街道、鞍馬口)、西坂本(敦賀街道、大原口)だったという。(『源平盛衰記』・「西光卒塔婆事」) 室町時代、七道の辻は、西院、壬生、八田(やだ)、屋根葺、清和院、正親町(おおぎまち)、西洞院に置かれた。 江戸時代、6カ所にそれぞれ六角円堂を建て、地蔵菩薩を安置したという。場所は、四ノ宮河原、六地蔵の里、上鳥羽、御菩薩(みぞろ、深泥池)、桂の里、常盤院になる。江戸時代前期、寛永年間(1661-1673)、ほぼ現在の六地蔵巡り、6カ寺になる。 近代、昭和期(1926-1989)初期、六地蔵会が発足し、現在の六色の札(お幡)が生まれた。参詣者は、各寺の六色の札を玄関に吊るし、1年間の疫病退散、家内安全、福徳招来の護符にする。初盆には水塔婆供養し、3年間巡拝すると六道の苦を免れるとされた。 現在は、第1番-大善寺(伏見六地蔵、奈良街道)。第2番-浄禅寺(鳥羽地蔵、西国街道・上鳥羽)。第3番-地蔵寺(桂地蔵、丹波街道)。第4番-源光寺(常盤地蔵、周山街道)。第5番-上善寺(鞍馬口地蔵、若狭街道・鞍馬口通)。第6番-徳林庵(山科地蔵、東海道・四ノ宮)になる。いずれも旧街道口に当る。 かつて六地蔵巡りでは、地蔵尊を背負い、六斎念仏、賽の河原地蔵和讃などを唱えながら廻ったという。大善寺の地蔵尊は6カ所に安置された地蔵尊の根本像になり、寺号も六地蔵と呼ばれるようになった。なお、智恵光院(上京区)地蔵堂に安置されている丈六の六臂(ろっぴ)地蔵像は、京都の六地蔵尊すべてを巡礼するのと同じ功徳があるといわれている。 ◆遺跡 荷馬の井戸、車石がある。 ◈茶所に江戸時代後期、1813年の「竈」がある。「京順番定飛脚問屋中同宰領中」「江戸定飛脚問屋 嶋屋佐右衛門 京屋弥兵衛」の銘がある。 ◈「茶釜」には、「京都三度宰領中」とある。 ◆当道座・当道 当道(とうざ)は、室町時代以後、幕府の公認により盲人が組織した職能団体をいう。盲人の官位をつかさどり、裁判権も有し、琵琶・三弦・箏・鍼灸などの職業を専有するとともに保護した。 当道座は、中世から近世にかけて存在した男性盲人の自治的互助組織をいう。人康親王は山科に隠遁し、盲人に琵琶、管弦、詩歌などを教えたとされる。その死後、仕えていた者に検校と勾当の官位が与えられたという。室町時代、検校・明石覚一が幕府庇護の下、当道座を開き久我家が本所となる。江戸時代、幕府公認の下、寺社奉行の管理下に置かれた。本部「職屋敷(邸)」は佛光寺近くにあった。官位の最高位の長・惣検校は将軍への拝謁が許され、大名と同様の権威と格式を有した。 ◆四宮河原 かつてこの付近に四宮川が流れていた。広河原があり「四宮河原」と呼ばれていた。都の境界にあたった。江戸時代、河原は存在せず、伴ノ社(諸羽神社)の辺にあり細流があったという。(『山州名跡志』) 平安時代後期、1184年、源義経に敗れた木曽義仲(1154-1184)は、都落ちする際にこの地を通った。兵は今井兼平ら、わずか7騎のみになっていたという。だが、近江国粟津(大津市)の粟津の戦いで討死している。(『平家物語』) ◆招月庵 南北朝時代-室町時代の東福寺の歌僧・清巌正徹(せいがん-しょうてつ、1381-1459)が住した「招月庵」が徳林寺の山際にあったともいう。 清巌は、風刺歌を詠み、将軍・足利義教の怒りに触れ美濃に流される。高野山、山科の地だったともいう。墓は、東福寺・栗棘庵(東山区)にある。 ◆年間行事 六地蔵めぐり・地蔵盆(閻魔天が開帳される。)(8月22日-23日)。 地蔵尊縁日祈祷(毎月24日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『洛中洛外』、『京都府の歴史散歩 中』、『洛東探訪』、『京都大事典』、『京の福神めぐり』、『京都の歴史玄関 やましな盆地』、『京都の地名検証』、『四ノ宮琵琶 縁奏会』、『新版 京のお地蔵さん』 、『山科の歴史を歩く』 、『山科事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|