|

|

|

| 諸羽神社・四宮 (京都市山科区) Moroha-jinja Shrine |

|

| 諸羽神社・四宮 | 諸羽神社・四宮 |

|

|

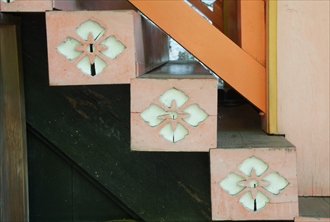

さわり石、願い事がかなうという。      拝殿  拝所  弊殿  本殿  本殿  本殿、彩色の手狭、木鼻  本殿    |

四ノ宮中在寺町(しのみや-ちゅうざいじちょう)の諸羽神社(もろは-じんじゃ)は、『平家物語』にも登場する諸羽山(柳山/やまぎやま)南西麓にある。境内は、平安時代の人康(さねやす)親王の山荘跡という。親王に因み「四の(ノ)宮」「四宮社」とも呼ばれる。 古くより、四宮、安朱、竹鼻地域の産土神(うぶすなのかみ)として信仰されてきた。旧郷社。 祭神は天児屋根命(あめのこやね)、天太玉命(あめのふとたま)、応神天皇(おうじんてんのう)、脇殿中央に八幡宮、左に伊奘諾尊(いざなぎのみこと)、右に素戔鳴尊(すさのおのみこと)、若宮八幡宮の6柱を祀る。 末社・稲荷社に稲荷大神(いなりおおかみ)、天満宮に菅原道真(すがわらのみちざね)などを祀る。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 平安時代、862年、第56代・清和天皇の勅により社殿が造営された。天児屋根命、天太玉命の二神が天孫降臨の際に、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を左右から補佐したことにより、「両羽大明神」と改称された。裏山も「両羽山」と改められている。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。その後、再建される。 永正年間(1504-1521)、八幡宮、伊奘諾尊、素戔鳴尊、若宮八幡宮、末社・稲荷社の稲荷大神、天満宮の菅原道真の4柱が合祀され「両羽」から「諸羽」に改称された。 江戸時代、1686年、「諸羽大明神」と記されている。(『雍州府志』) 明和年間(1764-1772) 、大火で焼失した。 1768年、社殿が再建される。 天明年間(1781-1789)、焼失した。 19世紀(1801-1900)中頃、現在の社殿が再建された。 現代、2017年、1150年祭が行われた。 ◆人康親王 平安時代前期の皇族・人康親王(さねやす/ひとやす-しんのう、831-872)。法名は法性(ほっしょう)。第54代・仁明天皇の第4皇子、母は藤原総継の娘・沢子。848年、四品、上総、常陸国の太守、弾正台の長官を歴任した。859年、28歳で高熱により両目を失明し、宮中より追われる。山科御所を営み隠棲し、出家、法性(ほっしょう)と号した。親王は、弾正尹兼常陸太守となったものの、両目を失明後出家し、この地、四ノ宮に隠棲した。琵琶の名手とされ、盲人を集め、琵琶や管絃、詩歌を教えたという。親王没後、仕えていた人々に、「検校」「勾当」という「盲官」の位が与えられた。さらに、僧職に就いた者は「法師」と呼ばれた。検校たちは、親王を祖神と仰ぎ、当地や、四条河原での積塔会(しゃくとうえ)などで、毎年先祖供養の祭祀を行っていた。42歳。 「四宮」の地名は、親王が第4皇子とされることに由来するともいう。親王は『伊勢物語」78段に、「山科の禅師親王」として登場する。親王は唐から伝えられた琵琶を習い、その名手とされた。鎌倉時代、室町時代の琵琶法師には、始祖「雨夜尊(あまよのみこと)」、「天夜尊」と崇められた。 徳林庵(山科区)に室町時代の供養塔、近くの十禅寺(山科区)に墓、諸羽神社(山科区)境内は親王の山荘跡とされている。 ◆社号 諸羽神社の社号は、天孫降臨の神話中、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の左右に従った天児屋根命、天太玉命に因んでいるという。二神は、禁裏御料地の山階(やましな)郷柳山に降臨し、「揚柳(ようりゅう)大明神」と称したという。 二神が瓊瓊杵尊を補佐したことにより、「両羽大明神」と改称された。裏山も両羽山と改められている。後に「諸羽」に改称された。 ◆遺跡 ◈境内付近はかつて河原だったという。(『山州名跡志』)。「四ノ宮河原(袖河原)」と呼ばれた。平安時代末には市が立ったという。南北朝時代以降、要所のため関が設けられ、関銭が徴取されていた。現在、河原は残っていない。 ◈境内の本殿の西北に、「琵琶石」といわれる石がある。人康親王の山荘の跡にあったものを移したとされる。親王はこの石に坐って琵琶を弾いたという。 ◈境内に「この附近 人康親王山荘跡」の石標が立てられている。親王の山荘跡という。 ◈四宮地蔵(四ノ宮泉水町)にも親王の供養塔がある。 ◆四宮 地名の四宮(しのみや)の由来について、第54代・仁明天皇の第4皇子・人康親王に因むとされ、四宮にいくつかの伝承が残る。 琵琶の名手といわれた盲目の蝉丸もまた、延喜帝(第60代・醍醐天皇)の「四宮」とされ、地名の由来になったという。逢坂の関に伝承がある。 諸羽(もろは)神社の通称「四の宮」に由来するともいう。 南北朝時代には後白河院(第77代)御影堂領としてあった。室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)頃に、山科七郷の一つとして、竹内門跡(曼殊院)の支配下にあった。 ◆樹木 エノキがある。 ◆年間行事 祭礼(山科祭、神輿渡御がある。)(10月第3日曜日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都の歴史玄関 やましな盆地』、『京都の地名検証』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』、『山科の歴史を歩く』、 『京都 神社と寺院の森』、『四ノ宮琵琶 縁奏会』 、『山科事典』、『京都山科 東西南北』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

末社、天満宮、稲荷社 |

|

|

磐坐 |

琵琶石 |

神水 |

神水 |

神水 |

|

ご神木の古株 |

ご神木の古株 |

手水舎 |

「雪散らし 一鳥翔ち志 あとの宮」 |

【参照】「この附近 人康親王山荘跡」の碑、人康親王(さねやすしんのう、831-872)。 |

人康親王山荘跡 |

|

|

| |

|