|

|

|

| 大善寺 (六地蔵、伏見地蔵) (京都市伏見区) Daizen-ji Temple |

|

| 大善寺 (伏見地蔵) | 大善寺 (伏見地蔵) |

|

|

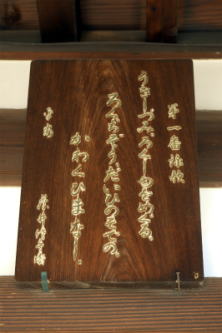

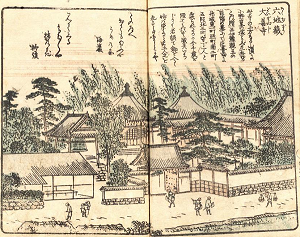

山門、表門    山門、鬼瓦  山門、軒丸瓦   「根本 六地蔵寺 大善寺」の石碑  「鎮護道場」の碑  地蔵堂(六角堂)  地蔵堂、「六地蔵堂」の扁額  地蔵堂、地蔵菩薩  地蔵堂  地蔵堂  観音堂  観音堂、千手観音菩薩  本堂  本堂、「浄妙殿」の扁額  本堂、阿弥陀如来坐像  本堂  本堂    六地蔵巡り  地蔵   庫裏  鐘楼  梵鐘  鐘楼、天井の極彩色の絵。    臥龍の松の碑  臥龍の松  江戸時代後期の『宇治川両岸一覽』に記された「六地蔵 大善寺」(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

外環状線(府道7号線)の六地蔵(ろくじぞう)交差点近くに、大善寺(だいぜん-じ)がある。東に醍醐に向かう旧奈良街道、黄檗・宇治へ向かう街道筋に当たり、六地蔵付近は交通の要衝地になる。 山号、院号は法雲山浄妙院という。「六地蔵」「伏見地蔵」と通称される。「六地蔵めぐりの根本道場」であり、六地蔵信仰の発祥地として、付近の地名由来になった。また、「浄妙寺」「木幡(こはた)寺」といわれたともいう。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来。 京洛六地蔵巡り第1番札所、地蔵菩薩(五七日)は京都十三仏霊場めぐりの第5番札所。 ◆歴史年表 飛鳥時代、705年、藤原鎌足の子・定慧(じょうえ)により開創され、法雲寺(ほううん-じ)と称したという。(寺伝) 平安時代、852年、園城寺(三井寺)の智証により、勅を奉じて伽藍修造が行われた。6体の地蔵尊を安置し、六地蔵(浄妙寺とも)と称したという。天台宗に改宗したという。 また、浄妙寺(六地蔵村東南墓地付近)は、智証の開基により、藤原家基により建立されたという。寺号は、家基の院号・浄妙院によるともいう。その後、六地蔵村に移されたともいう。(『雍州府志』) 僧・信西(1106-1160)は、地蔵6体をこの地に安置したともいう。 1157年/保元年間(1156-1159)、都で疫病が流行した際に、第77代・後白河天皇は、都の出入り口に6体の地蔵尊を安置するように平清盛に命じた。清盛は、京洛の街道口6カ所(また七道の辻の7カ所とも)に、それぞれ六角円堂を建てた。地蔵菩薩を安置し、西光法師に供養させたという。 中世(鎌倉時代-室町時代)、兵火により焼失し、度々荒廃した。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)後に衰退する。 1561年/永禄年間(1558-1570)、頓誉琳公により中興され、浄土宗に改宗された。また、阿弥陀仏、地蔵を安置し、大善寺と改めたともいう。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、周辺は六地蔵と呼ばれた。 江戸時代、1703年、焼失する。 1704年、勧修寺宮殿を移築し、再建したという。 ◆定慧 飛鳥時代の僧・定恵(じょうえ、643-666)。男性。中臣真人(なかとみの-まひと)、定慧、貞恵。父・中臣鎌足(藤原鎌足)、弟・藤原不比等。653年、大使吉士長丹(きしの-ながに)に従い遣唐に渡る。長安懐徳坊の慧日道場に住し、神泰法師に師事した。遊学し内経外典に通じたという。665年、百済を経て唐の劉徳高とともに帰国した。666年、大原(奈良県明日香村)で亡くなる。百済人による毒殺によるという。23歳。 ◆円珍 平安時代前期の僧・円珍(えんちん、814-891)。男性。俗姓は和気(わけ)氏、智証大師。讃岐国(香川県)の生まれ。母は空海の姪に当たる。第12代・景行天皇の15代孫という。829年、15歳で比叡山に登り天台座主・義真に師事し『法華経』『金光明経』を学ぶ。19歳で天台宗年分度者になる。833年、比叡山戒壇院で菩薩戒を受け、12年間籠山行に入り学頭、内供奉に任じられる。838年、十二年籠山中に黄不動尊の示現に遭う。845年、大峯、葛城、熊野三山、那智の滝に参籠し、三井修験道の起源となる。846年、比叡山真言学頭に推される。850年、伝燈大法師位に叙せられる。853年、唐に渡る。福州・開元寺で印度那蘭陀寺の般若多羅三蔵により悉曇 (梵字)を学ぶ。温州の同寺で『法華経』などを授けられた。また、天台山国清寺で最澄の遺跡を訪ね、最澄が建立した禅林寺(天台日本国大徳僧院)を再興した。止観堂とも呼ばれ、日本の留学僧が利用した。各寺で止観(禅)、天台、密教などを学ぶ。6年後の858年、経典類441部1000巻を携え帰国する。859年、園城寺長吏になる。866年、三井寺別当職(長吏)に任じられる。四国金倉寺、比叡山の山王院に住し、868年、第5世座主となる。天台別院・園城寺(三井寺)を再興し、伝法灌頂の道場とした。唐より請来の経籍を唐坊に納める。888年、三カ条の遺誡を描き円仁門徒との親交を諭した。890年、少僧都、891年、比叡山山王院で亡くなる。著『法華論記』『授決集』など。78歳。 天台寺門宗の宗祖天台宗寺門派の祖。入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人。弟子は500余人、教えを受けた人は3000人といわれる。没後の929年、第60代・醍醐天皇より智証大師の諡号(大師号)を贈られる。 ◆信西 平安時代後期の公家・僧の信西(しんぜい、1106-1160)。男性。俗名は藤原通憲(みちのり)。法号は円空、信西。父・一﨟の蔵人(六位蔵人の筆頭)藤原実兼の長男。7歳で、高階経敏の養子になる。1127年、六位蔵人から従五位下に進み、院判官代に補されて鳥羽上皇(第74代)に近仕し、日向守に任じられた。1135年頃、紀伊守藤原兼永の娘・朝子を娶り、朝子が第77代・後白河天皇の乳母になり、天皇即位後に勢威を伸ばした。1143年、少納言に抜擢された。1144年、藤原に復姓し出家し、信西と称した。1156年、保元の乱に関与し、後白河天皇方を勝利に導く。天皇親政をうたい新制(保元新制)を発布した。1158年、天皇が第78代・二条天皇に譲位して上皇になり、上皇・天皇の近臣間で対立激化した。1159年、平治の乱で源義朝、藤原信頼が挙兵し、信頼と対立し、奈良へ逃れようとし捕らえられ自害した。著『本朝世紀』。54歳。 学問に優れ、天文に通じた。 ◆西光 法師 平安時代後期の僧・西光 法師(さいこう-ほうし、?-1177)。男性。俗名は藤原師光(ふじわら-の-もろみつ)。阿波国(徳島県)の官人という。父・中納言家成(白河院乳父顕季の孫)、母・少納言入道信西の乳母。内舎人、滝口、院北面、信西の推挙で左衛門尉に任官した。1159年、平治の乱で敗れた信西の死に際し出家、西光と称した。院の倉預を勤め、後白河法皇(第77代)の第一の近臣になる。1173年、浄妙寺を建立する。1174年、法皇、建春門院の厳島参詣に同行し七条殿を造営した。1177年、子・加賀守師高・目代近藤師経と延暦寺との紛争で師高が流罪になる。西光は法皇に讒訴(ざんそ、虚偽の訴え)し、延暦寺側も天台座主明雲が配流になった。(白山事件)。平家打倒の謀議に兄・成親らとともに参加し、平清盛に捕らえられた。(鹿ヶ谷事件)。拷問を受け、法皇、近臣らの関与を白状し、斬首された。『平家物語』に登場する。 ◆地蔵菩薩・木像 ◈地蔵堂に「丈六地蔵菩薩立像」(重文)(161㎝)が安置されている。平安時代作とみられ、右手に錫状、左手に宝珠を掲げている。小野篁が冥土から帰ってきた際に、6体の地蔵菩薩を刻んだとの伝承がある。木造、一木造、極彩色。 ◈平安時代作、小野篁像も安置する。 ◆建築 ◈「本堂」は、江戸時代前期-中期、宝永年間(1704-1711)、山科の勧修寺の宸殿を移築したという。公家風建物になる。 ◈「鐘楼」は、江戸時代前期、1665年に寄進されたという。普請奉行は水野石見守伏見奉行、大工頭は江州の国松平兵衛による。 江戸時代中期の、徳川2代将軍秀忠の娘で第108代・後水尾天皇の中宮・東福門院(1607-1678)が、第109代・明正天皇(1624-1696)の安産祈願成就の礼として、天井には極彩色の絵模様が描かれている。 ◆文化財 「梵鐘」は鋳工・藤原朝臣家次による。径3尺(0.9m)、高さ4尺3寸(1.3m)、重さ250貫(1t)。 ◆六地蔵巡り 六地蔵巡りは8月22日、23日の両日に、洛外6寺の地蔵尊を巡る。六地蔵とは、「地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天」の六道に迷い苦しむ衆生のために発願されたという。 由来、場所については諸説あり、変遷も見られる。平安時代前期、小野篁(おのの-たかむら、802-853)は、冥土で生身の地蔵菩薩に出逢い、その教えにより蘇生した。852年、篁は、木幡山の桜の大木より6体の地蔵尊像を刻み、木幡の里(現在の大善寺)に安置したとされる。(『都名所図会』) 平安時代後期、1157年/保元年間(1156-1159)、都で疫病が流行した際に、第77代・後白河天皇(1127-1192)は、都の出入り口に6体の地蔵尊を祀るように平清盛(1118-1181)に命じた。西光法師(?-1177)が、京洛の街道口6カ所(七道の辻とも)毎に、地蔵菩薩を造ったという。卒塔婆の上に道場を建て、像を安置し「廻り地蔵」と名付けて供養した。地蔵尊に、疫病退散、都往来の路上安全、福来結縁の祈願が行われ、法師は廻地蔵と名付けたという。(『源平盛衰記』・「西光卒塔婆事」。『六地蔵縁起』、大善寺、 江戸時代、1665年)。 地蔵尊が置かれた場所は、四ノ宮河原(東海道、三条口)、小幡の里(伏見街道、五条橋口)、造道(つくりみち、鳥羽街道、東寺口)、西七条(西国街道、丹波口)、蓮台野(丹波街道、長坂口)、深泥池(みぞろいけ、鞍馬街道、鞍馬口)、西坂本(敦賀街道、大原口)だったという。(『源平盛衰記』・「西光卒塔婆事」) 室町時代、七道の辻は、西院、壬生、八田(やだ)、屋根葺、清和院、正親町(おおぎまち)、西洞院に置かれた。 江戸時代、6カ所にそれぞれ六角円堂を建て、地蔵菩薩を安置したという。場所は、四ノ宮河原、六地蔵の里、上鳥羽、御菩薩(みぞろ、深泥池)、桂の里、常盤院になる。江戸時代前期、寛永年間(1661-1673)、ほぼ現在の六地蔵巡り、6カ寺になる。 近代、昭和期(1926-1989)初期、六地蔵会が発足し、現在の六色の札(お幡)が生まれた。参詣者は、各寺の六色の札を玄関に吊るし、1年間の疫病退散、家内安全、福徳招来の護符にする。初盆には水塔婆供養し、3年間巡拝すると六道の苦を免れるとされた。 現在は、第1番-大善寺(伏見六地蔵、奈良街道)。第2番-浄禅寺(鳥羽地蔵、西国街道・上鳥羽)。第3番-地蔵寺(桂地蔵、丹波街道)。第4番-源光寺(常盤地蔵、周山街道)。第5番-上善寺(鞍馬口地蔵、若狭街道・鞍馬口通)。第6番-徳林庵(山科地蔵、東海道・四ノ宮)になる。いずれも旧街道口に当る。 かつて六地蔵巡りでは、地蔵尊を背負い、六斎念仏、賽の河原地蔵和讃などを唱えながら廻ったという。大善寺の地蔵尊は6カ所に安置された地蔵尊の根本像になり、寺号も六地蔵と呼ばれるようになった。なお、智恵光院(上京区)地蔵堂に安置されている丈六の六臂(ろっぴ)地蔵像は、京都の六地蔵尊すべてを巡礼するのと同じ功徳があるといわれている。 ◆京都十三仏霊場めぐり 地蔵菩薩(五七日)は京都十三仏霊場めぐりの第5番札所になっている。 室町時代、8代将軍・足利義政(1436-1490)が歴代将軍の供養を十三仏に祈願したことから始まったという。また、貴族には、それ以前よりの信仰があったともいう。十三仏とは中陰法要、年忌法要の際の十三体の仏・菩薩をいう。中陰法要は、葬儀後、初七日の不動明王、二十七日の釈迦如来、三十七日の文殊菩薩、四十七日の普賢菩薩、五十七日の地蔵菩薩、六十七日の弥勒菩薩、七十七日の薬師如来とあり、これらを終えた満中陰により新たな生を受け、続いて百日の観音菩薩、一周忌の勢至菩薩、三回忌の阿弥陀如来、七回忌の阿閦(あしゅく)如来、十三回忌の大日如来、三十三回忌の虚空蔵菩薩と追善法要が続く。 ◆六地蔵 ◈付近の地名の六地蔵について、室町時代中期、嘉吉年間(1441-1444)に、「六地蔵之塔」と記されている。(「新刷往来」)。 ◈室町時代後期、1551年、フランシスコ・ザビエル(1507-1552)は、雪中を堺、淀川を経て、六地蔵から山科に向かう。京都は戦乱により荒廃していた。サビエルは、わずか11日間で京都を去る。(フロイス『日本史』)。 ◈安土・桃山時代-江戸時代前期の儒学者・藤原惺窩(ふじわら-せいか、1561-1619)は、藤堂藩に捕らわれていた朝鮮の儒学者・姜沆(かんはん、1567-1618)のもとに教えを請い六地蔵を通った。 ◈安土・桃山時代、文禄年間(1592-1596)には、「伏見南組六地蔵」と称されていた。六地蔵屋敷と呼ばれる藤堂高虎(1556-1630)、小堀遠州(1579-1647)らの屋敷があった。 ◆文学 江戸時代後期、1860年の名所案内記『宇治川両岸一覽』(著・暁晴翁、画・ 松川半山)に、「六地蔵 大善寺」として挿絵入りで記されている。 ◆松 境内の臥龍の松は、江戸時代前期、1665年に植えられたという。現在は2代目になる。 ◆年間行事 六地蔵巡り(8月22日-23日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『新版 京のお地蔵さん』、『京都府の歴史散歩 中』、『洛東探訪』、『京都の地名検証』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京の福神めぐり』 、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|