|

|

|

| 逢坂・逢坂山・逢坂関跡 (滋賀県大津市) Osaka,the Osaka Barrier |

|

| 逢坂・逢坂山 | 逢坂・逢坂山 |

|

|

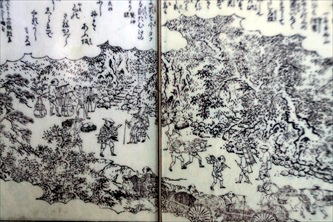

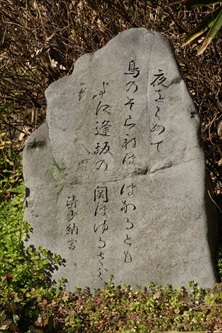

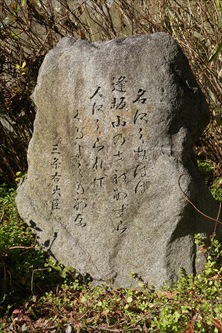

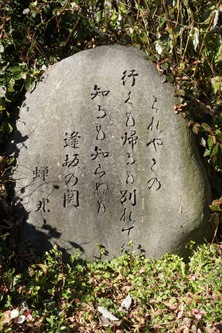

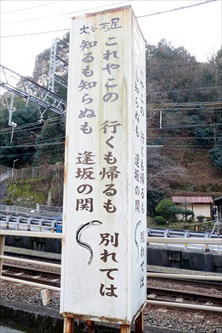

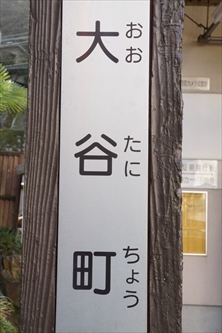

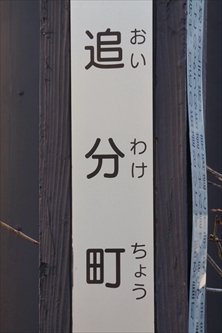

逢坂関付近、現在は幹線の国道1号線が通っている。奥が大津市側になる。旧峠道に較べて、道の切り下げ・拡張工事が行われており、旧街道の面影はない。  「逢坂山関跡」の石碑(右)、「逢坂常夜燈」     逢坂関付近の、説明板より  伊勢参宮名所図会(1797)、説明板より。逢坂関付近の道の端(手前)に車石を使って峠を登る牛に牽かれた大八車、道の中央に旅人、商人、右手に人馬などが描かれている。 伊勢参宮名所図会(1797)、説明板より。逢坂関付近の道の端(手前)に車石を使って峠を登る牛に牽かれた大八車、道の中央に旅人、商人、右手に人馬などが描かれている。 逢坂関の車石、説明板より。  逢坂山、右下に国道1号線が通っている。  逢坂山山頂、奥は三井寺に続く峠道  清少納言「夜をこめて鳥の空音(そらね)は謀(はか)るともよに逢坂(あふさか)の関は許さじ」の歌碑  三条右大臣に、「名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人に知られて 来るよしもがな」の歌碑  蝉丸に「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関」の歌碑  大津絵「鬼の念仏」、説明板より。  大津算盤(一番下)、ほかは算盤製作のための道具類、小島一馬家蔵、説明板より。  大津針を販売する店の看板小島一馬家蔵、説明板より。  逢坂関の峠前にある大谷町の町並   大谷町の町名  【参照】大津市追分町 |

京阪電鉄大谷駅の東、国道1号沿いの峠付近に、「逢坂山関跡(おうさかやま-の-せき-あと)」の大きな石碑、常夜塔が立つ。 峠の北に位置する逢坂山(325m)は、関山、手向山(たむけ)とも呼ばれた。南には音羽山(593.2m)に連なる峰々がある。 逢坂関(おうさかのせき)は、山城国と近江国の国境にあり、逢坂越とも呼ばれた。逢坂関には、東海道、東山道(後の中山道)、北陸道より国内最大の貨客が集まった。京の玄関口に当たり、東海道の大津宿、札の辻より峠越により三条通に通じる。軍事的な要所でもあった。 ◆歴史年表 弥生時代、200年頃、14代・仲哀天皇没後、竹内宿禰は、忍熊王(おしくまおう)らの反乱を逢坂で鎮圧する。「精兵を出して追ふ。適に逢坂に遇ひて破る」とある。(『日本書紀』)。逢坂の地名の始まりともいう。 飛鳥時代、646年、畿内四至の北境として「狭狭波(ささなみ)の合坂山(おうさかやま)」を定めたという。以来、畿内国になる。(『日本書紀』) 古代(奈良時代-平安時代)、この地は、東北、北陸への交通の要衝地として知られた。 平安時代、795年、「廃近江国相坂剗(おうさかのせん)」と記されている。(『日本紀略』)。関の前身になる施設が置かれた。この年、一旦、関が廃絶されたともいう。 810年、平城太上天皇の変(薬子の変)に際して、「伊勢、近江、美濃等三国府并故関」とある。(『日本後紀』)。平安時代中期には、平安京防備の「三関(さんかん/さんせき)」と呼ばれ、北陸道の越前・愛発(あらち)関に代わり逢坂関、ほかに伊勢・鈴鹿関、美濃・不破(ふわ)関が知られた。 857年、上請により、逢坂関が復活する。近江国の大石、龍花にも関が設けられた。 895年、太政官符で「五位以上及孫王」が畿内を出ることを禁じ、会坂関を畿内の東端とした。 970年、藤原道綱母が逢坂越をする。逢坂で休息している。(『蜻蛉日記』) 996年、父・藤原為時の越前下向に紫式部は従う。粟田口、山科、逢坂山を越え、大津・打出浜に向かう。 1000年、少将・藤原成房は、延暦寺の帰路に逢坂山を越えた。(『権記』) 南北朝時代以降、関は園城寺が支配し、関銭が徴収されていた。 1367年、園城寺の衆徒が南禅寺所轄の関を破却する。侍所頭人・今川貞世(了俊)は、逢坂関、四宮川原関、松坂峠関を焼払う。(『師守記』)。その後、逢坂関は再設された。 室町時代、1418年、足利義持が伊勢神宮を参詣した際に、逢坂関を通過した。 1460年、伊勢神宮造替のために大津に新関が設けられ、大谷・逢坂の両関が一時廃される。(『三井続燈記』) 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、峠道の掘り下げ普請が行われる。 近代、1931-1933年、京津国道(現在の国道1号線)の改良工事が行われる。逢坂峠付近は4m切り下げ、拡幅11mになる。日ノ岡付近も切り下げられ、大谷駅は移転になる。 1932年、現在の「逢坂山関跡」碑が立てられる。 現代、2009年、現在の「逢坂の関記念公園」が完成した。 ◆武内 宿禰 大和朝廷初期の伝説上の人物・武内 宿禰(84/71?-?、たけのうち-の-すくね/たけしうち-の-すくね)。詳細不明。男性。建内宿禰。紀国(和歌山県)の生まれとも。父・屋主忍男武雄心命(やぬしおしおたけおごころのみこと)(第8代・孝元天皇の孫)/比古布都押之信命(ひこふつおしのまことのみこと)(孝元天皇皇子)、母・影媛(かげひめ)(紀直[きのあたい]氏の祖先・莵道彦(うじひこ)の娘)/山下影日売(やましたかげひめ)(木国造[きのくにのみやつこ]の祖先・宇豆比古[うずひこ]の妹)。孝元天皇の孫/曾孫。第12代・景行天皇、第13代・成務天皇、第14代・仲哀天皇、応神天皇・第15代・仁徳天皇の5朝244年間仕えたという。景行朝に東国・蝦夷地の視察、成務朝に日本初の大臣になる。仲哀天皇の死後、神功皇后を助け三韓征討に従事し新羅征討、麛坂(かごさか)・忍熊(おしくま)二王の反乱を鎮めた。太子(のちの応神天皇)に従い気比(けひ)大神を拝し即位へと導く。278年、弟・甘美内(うましうち)宿禰に讒され、盟神探湯(くかたち)に勝利し潔白を示す。7人の男子が波多・巨勢(こせ)・蘇我・平群(へぐり)・葛城・紀など、27氏の祖とされる。300歳?。 大臣としての武内宿禰像の成立は、7世紀後半以後とされる。 ◆藤原 道綱 母 平安時代中期の歌人・日記作者・藤原 道綱 母(ふじわら-の-みちつな-の-はは、936?-995)。女性。倫寧女(ともやすのむすめ)、道綱母、傅大納言母(ふのだいなごんのはは)、傅殿母(ふのとののはは)。父・藤原倫寧(ともやす)、母・主殿頭・藤原春道の娘/刑部大輔・源認(みとむ)の娘。異母弟・歌人・長能(ながよし)、姪・菅原孝標女。954年、19歳で右大臣・藤原師輔の3男・藤原兼家と結婚する。兼家にはすでに正妻・時姫がいた。955年、道綱(後の大納言右大将)を産む。967年、兼家邸近くに移る。971年、西山の寺に長く籠り、兼家により連れ戻される。973年、中川(中河)に移る。974年、兼家の通いが絶え身を引く。986年、内裏歌合に道綱の代作を出詠した。60余歳?。 「中古三十六歌仙」の一人、後に「本朝三美人」の一人。夫に疎んじられた20年の歳月を綴る自伝的『蜻蛉(かげろう)日記』(954-974)の作者として知られる。平安時代に家庭にあった女性による文学の代表的作品の一つであり、後の『源氏物語』につながる。家集『道綱母集』、『拾遺和歌集』、『小倉百人一首』に入集。夫に見捨てられ、伏見稲荷、石山寺、賀茂神社、鳴滝・般若寺などに参籠したという。 ◆藤原 為時 平安時代中期-後期の官吏・貴族・藤原 為時(ふじわら-の-ためとき、949?-1029?)。男性。父・藤原雅正(まさただ)の3男、母・藤原定方の娘。次女は紫式部。菅原文時に師事し文章生となる。977年、東宮・師貞親王の御読書始で副侍読。984年、第65代・花山天皇(師貞親王)即位により式部丞・六位蔵人に任じられた。紫式部の「式部」の由来になる。986年、天皇退位に伴い官職を辞任。官途に恵まれず第66代・一条天皇に詩で訴え、996年、越前守に任じられ、越前には紫式部も同行したという。1009年、正五位下・左少弁。1010年、藤原道長邸での宴席を早退して道長に非難される。1011年、越守、1016年、三井寺で出家した。80歳?。 歌人・漢詩人であり、詩は『本朝麗藻』、和歌は勅撰集に入集。 ◆紫 式部 平安時代前期-後期の歌人・作家・紫 式部(むらさき-しきぶ、973頃-1014頃)。女性。本名は香子(たかこ/かおりこ/よしこ)。父・藤原為時、母・藤原為信の娘。幼くして母、後に姉も亡くす。漢籍に通じた。996年、父・為時が越前守に任じられ紫式部も下向する。997年、藤原宣孝(のぶたか)と和歌の贈答をし、求婚の書状が届く。宣孝は式部の又従兄弟に当たる。997年‐998年、紫式部は単身帰京する。998年頃、複数の妻子ある地方官吏・藤原宣孝の妻になる。999年、式部は一人娘・賢子(かたこ/けんし)を産む。1001年、夫・宣孝と死別した。『源氏物語』起筆ともいう。1006年/1005年/1004年、内覧左大臣・藤原道長の娘・中野彰子(しょうし、のちの院号・上東門院)に仕える女官になったともいう。紫式部は侍講と して漢文学を教え、傍ら54帖の『源氏物語』を執筆した。物語は当初から宮廷で評判になる。1008年、彰子に『楽府』を進講する。藤原道長と女郎花の歌を贈答する。『源氏物語』が流布した。『源氏物語』冊子作りが進む。道長は『源氏物語』草稿文を持ち帰る。1009年、道長と歌を贈答した。1010年?、『宇治十帖』執筆を始める。『紫式部日記』消息文を執筆する。1013年、『紫式部集』を編集した。1014年、皇太后彰子の病気平癒祈願のために清水寺に参詣する。41歳?。 ◆今川 了俊 鎌倉時代後期-南北朝時代の北朝武将・歌学者・今川 了俊(いまがわ-りょうしゅん、1326-1420?)。名は貞世(さだよ)、源金吾。父・範国(のりくに)の次子。1367年、幕府の引付頭人、侍所頭人として山城守護を兼ねた。仕えた将軍・足利義詮(よしあきら)が死去し、剃髪し了俊と号す。1370年、南朝勢力が優勢な九州平定のため、九州探題に補任される。1371年、弟・養子・仲秋(頼泰)らの一門子弟と九州に下向した。この頃、安芸守護に補任される。1372年、征西将軍・宮懐良親王の大宰府を攻略し、1374年、撤退した菊池氏を追い、肥後水島に陣を張った。1375年、少弐冬資を陣に誘殺し、島津氏の離反を招く。島津氏攻略のため、1377年、南九州国人による反島津氏の一揆結成を成功させた。1381年、菊池氏の本拠地を陥落させ、のち懐良親王を筑後に追い、九州経営を確定した。了俊は、全九州に一門子弟を代官として派遣し、高麗・朝鮮とも通交した。室町幕府は了俊を嫌い、1395年、九州探題を解任され、京都に召還された。その後、駿河・遠江両半国守護に補任された。1399年、応永の乱で、大内義弘(よしひろ)・足利満兼に通じ鎌倉公方との提携を図り失敗した。1400年、足利氏満との結託を疑われ、足利義満に追討され許された。和歌・連歌に優れ、歌は冷泉為秀に、連歌は二条良基に学ぶ。。著『難太平記』『二言抄』『言塵集』弟仲秋に与えた訓戒『今川状』など多数。94歳?。 墓は海蔵寺(静岡県)にある。 ◆足利 義持 南北朝時代-室町時代前期の室町幕府4代将軍 ・足利 義持(あしかが-よしもち、1386-1428)。男性。法名は道詮、法号は勝定院、室町殿。父・義満、母・藤原慶子(三宝院坊官安芸法眼の娘)。1395年、9歳で将軍職を継ぐ。政務は義満が行う。義満は異母弟・義嗣(よしつぐ)を偏愛した。1402年、従一位、1406年、権大納言兼右大将に昇る。1408年、父・義満没後、親政を始め、宿老・斯波義将、畠山満家らが助けた。義満に太上法皇の称号を贈ろうとする朝議を辞退する。1409年、内大臣になる。父の政庁・北山第を破却し、三条坊門第に移った。1412年、北朝の第101代・称光天皇を擁立し、両朝和約に違反するとして飛騨・伊勢両国司らが蜂起する。1416年、関東に起った上杉禅秀の乱に弟・義嗣は加わる。1418年、その義嗣を殺害した。1419年、父の施政だった明との国交を断絶する。1423年、鎌倉公方の足利持氏を制圧し、子・義量(よしかず)に将軍職を譲って出家した。1425年、義量が夭逝し、再び政務を執る。後継者の選定を宿老にまかせ、くじ(神判)による跡目決定になる。同母弟・義教が選ばれた。禅宗に深く帰依した。法名は道詮。法号は勝定院。京都で没した。43歳。 墓は等持院(北区)にある。 ◆逢坂 逢坂は、『古事記』にあり、ほかに「合坂」(『日本書紀』)、「相坂」(『万葉集』)、「会坂」とも書かれた。「関山」、「手向山」とも呼ばれた。 本来の「逢坂」の意味は、「あふさか」であり、「人が坂に出合う」の意という。また、「二つの坂が出合う」場所として峠も意味した。古墳時代-弥生時代はこの「人が坂に出会う」だった。200年頃、14代・仲哀天皇没後、竹内宿禰は、忍熊王(おしくまおう)らの反乱を逢坂で鎮圧した。この時、両軍勢が出会った坂が逢坂だったという。その後、平安時代以降は、「人と人が出合う」意味に変わっていく。 なお、現在地付近に関所があったかどうかは不明とされている。実際には、現在地の北東の地点、関蝉丸神社上社(大津市逢坂2丁目)から関寺(大津市逢坂2丁目、現在の長安寺付近)の境内にかけて置かれたともいう。(『更級日記』『石山寺縁起』) 逢坂は「追分(おいわけ)」とも呼ばれた。逢坂の関の西寄に「追分町(おいわけちょう)」(大津市)の町名が残されている。この「追分」とは「追ひ、分く」とされ、街道の分岐点を意味した。 ◆逢坂山・土産物 近世、東海道の整備により、大津などの港(関)は物資の集散地になる。北国より荷揚げされた米は、逢坂山を越えて京都に運ばれた。牛に牽かれた大八車には、米俵9俵が積まれ、車石を利用して峠を越えていた。峠には坂仲仕がおり、積荷の内2俵の運搬を担い大八車の峠越えを助けた。 江戸時代後期の『東海道名所図会』(1797)によれば、逢坂山付近の土産物として、大津絵、算盤(そろばん)、縫い針(大津針)などが売られていた。また、名泉「走井」、峠の茶店で出されていた「走井餅」も名物になった。(歌川(安藤)広重「東海道五十三次」) 大津絵は、17世紀(1601-1700)前期、旅人の土産物として売られた。旅人は無事に帰郷すると仏壇に掛けて拝んだ。仏画を起源とし、地蔵、不動尊、阿弥陀三尊などが描かれた。江戸時代前期の元禄年間(1688-1704)、松尾芭蕉は大津・源氏庵に隠遁し、「大津絵の筆のはじめは何仏」と詠んでいる。その後、浮世絵、浄瑠璃などの影響を受け、次第に社会風刺なども描かれた。代表的な「鬼の念仏」は、僧衣の鬼が描かれ、慈悲心の衣の下に鬼心が隠されていると戒めている。近松門左衛門の「傾城反魂香」(1708)により全国に知られた。 大津算盤は、江戸時代前期、1612年に一里塚町(大津市大谷町西側)の片岡庄兵衛が、長崎で明の算盤を手に入れ改良を加えたものという。 大津針は、「大谷の虎屋針」が知られた。ほかに、「追分池川針」、「みすや針」があった。 ◆文学 「逢坂の関」は、「逢ふ」の意味を踏まえて歌枕として多くの歌に詠まれた。 ◈紀貫之(868頃-945)に、「逢坂の関の清水に影見えて今やひくらむ望月の駒」(『拾遺集』)。 ◈三条右大臣(藤原定方、873-932)に、「名にし負はば逢坂山のさねかづら人に知られで来るよしもがな」(『後撰集』、小倉百人一首25番)。 ◈清少納言(966頃-1025年頃)に、「夜をこめて鳥の空音ははかるとも世に逢坂の関はゆるさじ」(『後拾遺集』、小倉百人一首62番)。 ◈蝉丸(?-?)に、「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関」(『後撰集』、1089年、小倉百人一首10番)などがある。 ◈平安時代、970年、夏の日に藤原道綱母は唐崎より逢坂越を越えた。逢坂で休息し、走井で手足を冷やし涼を取る。(『蜻蛉日記』) ◈清少納言の『枕草子』(996-1008)の「関は」の段に、「合坂、須磨の関、鈴鹿の関」と筆頭に書かれている。 ◈紫式部の『源氏物語』(1008頃)の第16帖「関屋」巻では、常陸介と東国に下った空蝉と石山詣の途中の光源氏が逢坂関で再会する。第10帖「賢木」巻では、斎宮下向の日に、思いを募らせた光源氏が娘とともに伊勢へ下る六条御息所に歌を贈る。「またの日関のあなたよりぞ御返しある」。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 説明板、『京都滋賀で古代地名を歩く』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『京の古道を歩く』、『京への道』、『山科の歴史を歩く』、 『京都大事典』、『紫式部と平安の都』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|