|

|

|

| 玄武神社 (京都市北区) Gembu-jinja Shrine |

|

| 玄武神社 | 玄武神社 |

|

|

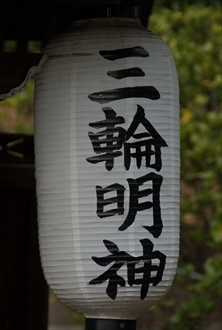

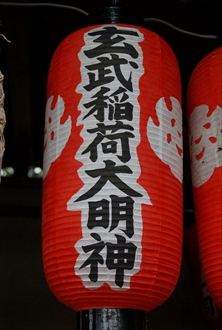

本殿  本殿  本殿   本殿  玄武は亀に蛇が絡む。亀は長寿、蛇は商売繁盛を招くという。  玄武は、王城の守護四神(青龍、朱雀、白虎、玄武)の一つで、北面の鎮護神を意味している。  三輪明神社  三輪明神社  三輪明神社 三輪明神社 三輪明神社  三輪明神社 三輪明神社  玄武稲荷社  玄武稲荷社  玄武稲荷社  玄武稲荷社  手水舎  玄武やすらい花、赤いザンバラ髪の鬼と黒いザンバ髪の鬼による舞 玄武やすらい花、赤いザンバラ髪の鬼と黒いザンバ髪の鬼による舞 玄武やすらい花の祭列 玄武やすらい花の祭列 |

玄武神社(げんぶ-じんじゃ)は、京都の北方に位置し、王城の鎮護神として祀られている。玄武とは、四神相応(しじん-そうおう)の守護神(青竜、朱雀、白虎、玄武)の、北・冬を司る玄武に由来している。 かつて「亀宮(亀の宮)」といわれた。玄武の図にある亀に絡む蛇より、境内の池に亀が放されていたことによる。中世には「赤社」ともいわれた。「惟喬社(これたかの-やしろ)」とも別称されていた。 祭神は惟喬親王(これたか-しんのう)を祀る。 方除、厄除、疫病除けなどの信仰がある。玄武は商売繁盛・長寿の御利益がある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、元慶年間(877-885)/878年、大宮郷の郷士・若宮八幡宮神職・星野市正茂光(ほしの-いちのかみ-しげみつ)が、惟喬親王の怨霊の慰霊、王城北面の守護のために、親王寵愛の剣をこの地に祀り御霊代(みたましろ)としたのが起こりという。この剣は、惟喬親王の外祖父・紀名虎(きのなとら)が所有していたものという。また、紀名虎が、親王寵愛の剣をご神体として祀ったことに始まるともいう。 966年、勅命により、山城国最初の鎮花祭が行われている。 現代、1963年、現在の社殿が再建された。 1975年、「玄武やすらい花」は、文化庁の「無形民俗文化財」に指定された。 1987年、「玄武やすらい花」は、国の「重要無形民俗文化財」に指定された。 ◆惟喬 親王 平安時代前期の皇族・惟喬 親王(これたか-しんのう、844-897)。男性。法名は素覚、通称は小野宮。第55代・文徳天皇、母・静子(紀名虎の娘)の第1皇子。850年、右大臣・藤原良房の娘・明子との間に第4皇子・惟仁親王が産まれ、第1皇子・惟喬親王ではなく、良房の外孫で生後8カ月の惟仁親王(第56代・清和天皇)が皇太子になった。この先例のない皇位継承は、文徳天皇が良房に気兼ねし、また、惟喬親王の母が紀氏の出身であったことも起因しているという。皇位を失った惟喬親王は、大宰帥、弾正尹、常陸太守、上野太守などの役職を歴任した。その後、病のため出家し、素覚と号し、洛北小野に隠棲した。別業、渚の院(河内国)では紀有常、在原業平らとの交流があったという。各地で木地師の祖との伝承も根強い。54歳。 ◆星野 茂光 平安時代の星野 茂光(ほしの-しげみつ、?-? )。詳細不明。男性。星野市正(いちのかみ)茂光。惟喬親王の母方の末裔であり、この地に住んでいたという。大宮郷の郷士、若宮八幡宮の神職を務めたという。 ◆紀 名虎 平安時代前期の貴族・紀 名虎(きの-なとら、?-847)。詳細不明。男性。父・勝長(梶長とも)。備前守、中務大輔、844年、刑部卿に補任された。娘種子は第54代・仁明天皇との間に常康親王、真子内親王を産む。娘・静子は第55代・文徳天皇との間に惟喬親王、惟条親王などを産む。だが、いずれも皇位継承は実現できなかった。 ◆玄武・四神 本殿正面の扉内に、四神(しじん)の一つ、北方を守護する玄武(げんぶ)の石像が祀られている。玄武は神獣であり、亀に蛇が絡んだ姿をしている。 四神とは、四禽(しきん)、四獣とも呼ばれ、中国の戦国時代に成立した天の四方を守る霊神であり、『礼記(らいき)』(儒教の経書で五経の一つ)に記されている。四方の内、東方は青竜(せいりゅう)・西方は白虎(びゃっこ)・南方は朱雀(すざく)・北方は玄武とされた。また、四季の春・夏・秋・冬にも配された。 飛鳥時代の708年旧2月15日条の『続日本紀』には、平城京遷都は「四禽図(陰陽図緯)に叶い、三山鎮(しずめ)を作(な)」す地を選んで都とし、平安京造営時には東に流水、西に大道、南に窪地、北に丘陵をもつ四神相応の地相が求められたとされた。 正月三か日、毎月1日・10日・15日に本殿扉が開かれ、玄武の石像が拝める。 ◆やすらい花 「玄武やすらい花」は、平安時代以来の疫神送りの花鎮め、鎮花祭に由来する。 かつて、大徳寺東門付近にあった雲林院村の祭りだった。ここには、紫野院(のちの雲林院、うりんいん)があった。平安時代中期、965年に、都で大水があり疫病が流行った。翌966年、勅令により玄武神社で、京都で初めての鎮花祭が行われたという。 江戸時代前期、1616年に雲林院村で火災があり、祭りは上野村が代わりに引き継ぐ。その後、雲林院村での祭りは中断する。近代、1882年に復活した。 現在、雲林院町で「玄武やすらい花」(4月第2日曜日)が催されている。花傘、羯鼓(かんこ)回し、小鬼(羯鼓)、大鬼と続く。鬼は、太鼓と鉦に合わせ飛び跳ねて踊り、疫病神が荒れ狂う様を表す。 玄武やすらい踊保存会により行なわれ、文化庁の「無形民俗文化財」(1975)、国の「重要無形民俗文化財」(1987)などに指定されている。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、本殿玄武の開陳(正月三か日)、毎月1日・10日・15日に本殿扉が開かれ玄武の石像が拝める。節分祭(2月3日)、初午祭(2月中旬)、やすらい祭(宵宮祭)(4月第2土曜日)、玄武やすらい祭(4月第2日曜日)、七五三まいり(11月)、新嘗祭・御火焚祭(11月23日)、御火焚祭・大祓式(12月31日)。 月次祭(毎月1日、15日)、崇敬会月次祭(毎月10日)。本殿玄武の開陳(毎月1日・10日・15日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』『京都のご利益めぐり』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|