|

|

|

| 革堂(行願寺)・誓願寺・百万遍(知恩寺)跡 (京都市上京区) Site of KodoTemple |

|

|

|

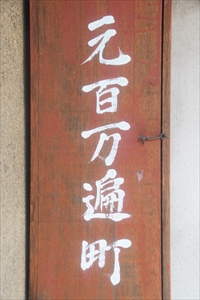

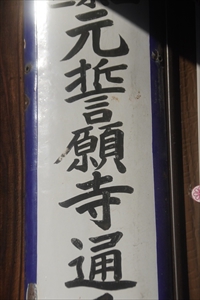

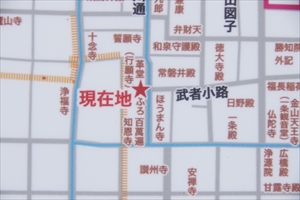

東陣プロジェクト実行委員会の説明板  革堂町の地名  元百万遍町の地名  「元誓願寺通」の通り名  現在地(星印)、すぐ北に革堂、南に「ふろ」、革堂の北に誓願寺、ふろの南に知恩寺、説明板より  小川(黒い線)、中央に革堂、その左下に風呂、右端に誓願寺、左端に知恩寺、「上杉本洛中洛外図屏風」、東陣プロジェクト実行委員会の説明板より  【参照】「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた風呂(中央の建物)、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物板より 【参照】「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた風呂(中央の建物)、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物板より |

靭屋町(うつぼや-ちょう)の小川なかよし広場に、「戦国時代上京の結集点・革堂(行願寺)」の説明板が立てられている。 安土・桃山時代までは、この地に革堂(こうどう、行願寺)・誓願寺・百万遍(知恩寺)という3大寺院の伽藍が建ち並んでいた。 ◆歴史年表 平安時代、1004年/1005年、革堂(行願寺)は第66代・一条天皇の勅願により、一条小川に建立されたという。(『百錬抄』『日本紀略』) 南北朝時代、1382年、知恩寺(知恩寺)は一条通小川(一条通油小路北、現在の上京区元百万遍町付近)に移転した。 鎌倉時代、誓願寺は一条通小川(現・上京区元誓願寺通小川西入ル)に移転している。 安土・桃山時代、1590年/天正年間(1573-1592)、革堂は豊臣秀吉の都市改造にともない、現在の寺町荒神口に移転する。 1590年/1591年、知恩寺は秀吉により、現在の梨木神社付近(京極土御門、現・上京区寺町荒神口北)に移された。(『州名跡志略』) 1591年、誓願寺は秀吉により現在地(三条寺町)に寺地が移された。(『晴豊公記』) ◆革堂などの跡 かつて小川通には小川(こかわ)があり、南流していた。現在の小川なかよし広場は、この川を埋め立てた位置に当る。 室町時代には、小川通西側に面し北小路(今出川通)から一条通の間に北から誓願寺・革堂(こうどう、行願寺)・百万遍(知恩寺)という3寺院が建てられていた。 革堂は上京の集会所として町堂として利用され、有事には早鐘が打ち鳴らされ、住民の寄り合う上京の自治集結点として機能した。 室町時代前期には、京中に10数軒の湯屋が営業していた。革堂にもあり、「一条風呂」「革堂風呂」とも呼ばれた。風呂は名高く、庶民のみならず公卿・山科言継(1507-1579)も度々利用した。『洛中洛外図屏風 上杉本』にも、小川に沿う小川通りに面し、誓願寺・革堂・その本堂やや下に風呂・百万遍が描かれている。風呂には下帯姿で入浴する人、湯女、通りの往来者、井戸・はねつるべなども描かれている。 安土・桃山時代、1590年-1591年に3寺院は移転した。 ◆革堂町 周辺には革堂町・革堂図子・元百万遍町・元誓願寺通など関連する地名が残る。 革堂町の地名由来は革堂(行願寺)に因んでいる。革堂は、平安時代後期、1004年/1005年に第66代・一条天皇の勅願により、一条小川に建立されたという。(『百錬抄』『日本紀略』)。安土・桃山時代、1590年/天正年間(1573-1592)には、豊臣秀吉の都市改造にともない、現在地の寺町荒神口に移転する。 革堂町については、「カウダウ」(『京師内外地図」)、革堂(「中昔京師地図」)、西革堂町(「洛中地図」1637)、「かゝ殿丁」(「平安城町並図」)、「みずの屋加賀殿町」(『京雀』1665)、「かう堂町」(「洛中洛外之絵図」、寛文年間[1661-1673]後期)、「革堂之町」(『京町鑑』、1762)などと記されている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 東陣プロジェクト実行委員会の説明板(上京区役所・京都市考古資料館)、『京都市の地名』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|