|

|

|

| 坂本・唐崎・白川道道標(吉田本町道標) (京都市左京区) Shirakawamichi Road Signpost |

|

| 坂本・唐崎・白川道道標 | 坂本・唐崎・白川道道標 |

|

|

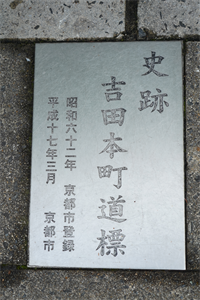

「坂本・唐崎・白川道」道標  「史跡吉田本町道標」のプレート  西面「左 百まんへん(乃道)」  南面「右 さかもと からさき 白川(乃道)」  北面「沢村道(範)」  東面「宝永六年己丑十一月 日」   【参照】東大路通の石垣 |

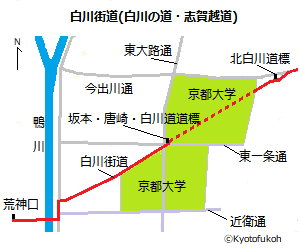

東一条の交差点北東角に「坂本・唐崎・白川道(さかもと・からさき・しらかわみち)」道標(どうひょう)はある。かつてあった白川道沿いに立てられていた。 「吉田本町(よしだ-ほんまち)道標」とも呼ばれている。 ◆歴史年表 江戸時代、1709年、道標は沢村道範により白川道沿いに立てられた。 1863年、旧10月頃、尾張藩は百万遍知恩寺南側の土地(現・京都大学本部構内一部)を購入し藩屋敷を造営した。このため、白川道は廃絶している。 近代、1889年、旧藩屋敷跡に大阪から第三高等中学校(後の第三高等学校)が移転する 。 現代、1987年、5月1日、道標は京都市指定・登録文化財に指定される。 ◆沢村 道範 江戸時代前期-中期の大富豪・沢村 道範(さわむら-どうはん、17世紀末-18世紀初頭)。詳細不明。男性。京都・吉田界隈に住したという。大富豪であり、洛東・東海道筋に多くの道標を立てたという。 京都周辺では、江戸時代前期に「伏見・六地蔵道標」(1703年[元禄16年]) 、「今熊野観音道道標」(1705年[宝永2年])、「五条別れ道標(三条通/五条橋道標)」(1707年[宝永4年]) 、「坂本・唐崎・白川道道標(吉田本町道標)」(1709年[宝永6年]) などがある。 ◆道標 「坂本・唐崎・白川道(さかもと・からさき・しらかわみち)」道標(高さ83㎝)は、江戸時代前期、1709年に、沢村道範により立てられた。 道標は「みちしるべ」とも呼ばれ、現在地から目的地への方向・距離・目的地への経由などの行先・距離が刻まれた石柱状のものだった。街道の分かれ道などに立てられていた。 碑文には、南面に「右 さかもと からさき 白川(乃道)」、西面に「左 百まんへん(乃道)」、北面に「沢村道(範)」、東面に「宝永六年(1709年)己丑十一月 日」と刻まれている。 「さかもと」とは坂本、「からさき」は唐崎で、いずれも西江州(滋賀県)を示していた。「白川道」は、白川街道であり、志賀越道とも呼ばれ、京都と滋賀を結んだ。荒神口(上京区)から東一条、現在の京都大学本部構内を南西から北東に斜めに抜け、北白川(北白川道標)を経て、比叡山を越える山中峠に至る。江戸時代後期、1863年に、尾州(愛知県・岐阜県)屋敷が置かれ、白川道は廃絶した。 ◆尾張藩 江戸時代後期、1863年旧10月頃、尾張藩は、百万遍知恩寺(左京区)の南側の土地を購入し、藩屋敷(3 万3000坪[10万9090.9㎡])を造営した。 現在の京都大学本部構内(左京区)の6割に当たり、南北・西端の位置は現在の構内とほぼ重なる。東端は時計台の東側付近とみられている。藩屋敷の建設により、百万遍知恩寺(左京区)は南側の正門から南に延びていた参道が廃絶された。白川道も廃される。 近代、1889年には、旧藩屋敷跡に大阪から第三高等中学校(後の第三高等学校)が移転してきた 。現在の構内西端(東大路通沿)の南北方向に築かれた石垣は、伝承として旧屋敷の石垣遺構とされた。ただ、近代、1928年1月に市電が熊野神社前から百万遍まで延伸開通した際に、東一条以北の道路拡充工事に伴い新たに築造された石垣ともいう。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、『京都の道標』、ウェブサイト「会報№48-京都市文化観光示現保存財団」、ウェブサイト「京都市指定・登録文化財-史跡-京都市」、ウェブサイト「京都大学文書館だより第37号 2019.10.31」  |

|

|