|

|

|

| * | |

| 堀河院跡 (京都市中京区) Site of Residence of Horikawa-in |

|

| 堀河院跡 | 堀河院跡 |

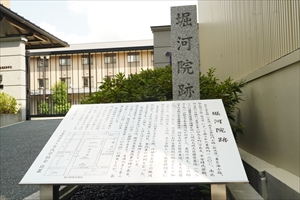

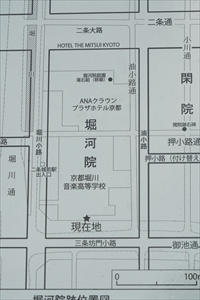

「堀河院」の石標・説明板  「堀河院」の石標  現在地は下の★印、右上に閑院、説明板より |

御池通堀川東入北側の京都市立京都堀川音楽高等学校の校門右脇に、「堀河院跡(ほりかわ-いん-あと)」の石標と説明板が設置されている。 この地は、平安時代前期の公卿・廷臣・藤原基経(ふじわら-の-もとつね)の邸宅「堀河殿(堀河院)」が存在した。平安京で名邸の一つとして知られた。その後、様々な変遷があり平安時代後期に廃絶している。 ◆歴史年表 平安時代、この地には、藤原基経(836-891)の邸宅「堀河殿(ほりかわ-どの)」が所在した。 883年、旧10月、基経の邸宅「堀川邊第」として使用されたとの記述があり文献初現になる。(『三代実録』) その後、子・藤原仲平(なかひら、875-945)に受け継がれる。 10世紀(901-1000)後半、藤原兼通(かねみち、925-977)に伝領された。 963年、旧正月、兼通の妹・安子(第62代・村上天皇中宮)が「堀川宅」に移る。 971年、堀川殿は新造された。(『栄花物語』) 976年、旧5月、内裏が炎上し、旧7月、第64代・円融天皇(959-991)は、堀河殿を翌年旧7月まで1年ほど里内裏(さと-だいり)とし利用しその初例になった。(『日本紀略』) 977年、兼通が堀川殿で亡くなる。 979年、円融天皇皇后・媓子(こうし)が堀河殿で亡くなる。 982年、旧12月、内裏焼亡に際し、円融天皇の仮皇居(後院)になった。(『日本紀略』) 984年-985年、堀河殿は円融上皇の仙洞御所として用いられた。その後、上皇は円融院に移る。 その後、藤原顕光(あきみつ、944-1021)に受け継がれる。 1021年、顕光は堀河殿で亡くなる。 1025年、旧8月条、顕光は藤原道長一族に祟ったとされ、堀河殿に顕光の怨霊が出没すると噂された。(『小右記』) 1032年頃、藤原頼道(992-1074)に献上される。 1077年、旧4月、白河天皇が藤原師実(1042-1101)の堀河殿に行幸した。(『台記』別記の『婚記』) 1080年、旧5-旧11月、堀河殿は第72代・白河天皇(1053-1129)の里内裏になる。(『帥記』) 1082年旧7月-1084年、白河天皇の2度目の里内裏になった。(『帥記』) 1086年旧11月-1094年旧12月、第73代・堀河天皇(1079-1107)は、師実邸(堀河殿)を里内裏にした。 1094年、堀河殿は焼失している。 その後、堀河殿は、師実から師通(1062-1099)へと関白家に伝領される。 1099年頃、堀河院は、堀河天皇中宮・篤子(とくし、1060-1114)に献上される。(『百錬抄』) 1104年、旧12月、堀河院は再建され堀河天皇が移る。 1106年旧12月-1107年旧7月、堀河天皇は御座所として堀河院を使用した。 1107年、堀河天皇は堀河院で亡くなった。 1113年、旧7月、堀河天皇中宮・篤子内親王は、邸内に御堂を建て堀河天皇の菩提を弔う。(『長秋記』) 1114年、旧11月、篤子内親王が堀河院で亡くなる。 1120年、旧4月、堀河院は焼失し、廃絶したともいう。(『百錬抄』) 1177年、大火により堀河院は焼失し廃墟になる。以後、再建されなかったともいう。 江戸時代、徳川家の有力家臣・土井家藩邸として使用された。 近代、1869年、小学校が学区内の下古城町に開校する。 1872年、小学校は現在地を買収し移転した。 1929年、城巽学区に改められる。 現代、1947年、小学校は城巽中学校として新設された。 2006年12月-2008年3月、京都市埋蔵文化財研究所により、堀河院跡(現在地)で発掘調査が行われた。 2023年、8月、古代学協会により石標・説明板が設置される。 ◆藤原 基経 平安時代前期の公卿・廷臣・藤原 基経(ふじわら-の-もとつね、836-891)。男性。幼名は手古、諡号は昭宣公、通称は堀河太政大臣。京都の生まれ。父・藤原長良、母・乙春(おとはる)(第58代・光孝天皇の外祖父・藤原総継の娘)の3男。叔父・藤原良房の養子になり、氏長者になった。851年、第55代・文徳天皇から加冠されて元服した。852年、蔵人、その後、左兵衛少尉、侍従、左兵衛佐、少納言を歴任した。858年、蔵人頭、播磨介、左近衛中将などを経て、864年、参議になる。866年、応天門の変で、父・良房と大伴氏、紀氏を排し、藤原氏政権の基礎を築く。従三位、中納言になる。868年、左大将、869年、按察使、870年、大納言、872年、正三位右大臣になった。876年、妹・高子が産んだ第57代・陽成天皇の践祚とともに摂政になる。880年、太政大臣に任じられた。事実上の人臣(臣下)最初の関白になる。883年頃から、陽成天皇と不和になり出仕せず、884年、時康親王を立て第58代・光孝天皇とした。事実上最初の関白になる。885年、光孝天皇に献進した「年中行事障子」は以後、宮廷行事の規範になった。887年、陽成天皇の没後、基経の意思により第59代・宇多天皇が嗣立される。基経は関白に任じた勅書に対し不満を持つ。橘広相の作成文に「阿衡(あこう)の任」とあり、古代中国の単なる名誉職の官名として、政務を怠業した。関白の権威を天皇に認めさせ、譲歩させて勅書を改めさせた。(「阿衡事件」)。888年、娘・温子が入内し、以後、天皇家に対する藤原氏の発言力が確立した。890年、病により関白を辞した。准三宮になる。56歳。 死後、越前国に封じられ、昭宣公の諡号を賜わる。藤原北家による摂関政治を確立した。菅原道真らと親交した。撰修『日本文徳天皇実録』。邸宅の堀河院、閑院(かんいん)を所有した。第54代・仁明天皇の笙の師だった。 墓は宇治陵(宇治市)に包括されている。 ◆藤原 仲平 平安時代前期-中期の公卿・藤原 仲平(ふじわら-の -なかひら、875-945)。詳細不明。男性。枇杷大臣。父・藤原基経、母・人康(さねやす)親王の王女の次男。弟・忠平。908年、参議、後に左大臣に進む。伊勢(いせ)との恋愛があった。歌は『古今和歌集』などに入集。71歳。 没時に正二位。 ◆藤原 兼通 平安時代中期の公卿・藤原 兼通(ふじわら-の-かねみち、925-977)。男性。二条堀河に邸宅があり堀川殿とよばれる。諡は忠義公。京都の生まれ。父・右大臣・藤原師輔、母・盛子(もりこ、武蔵守・藤原経邦の娘)の2男。943年、従五位下になった。969年、参議、972年、権中納言になる。兄・摂政・伊尹(これただ)が没し、兼通は弟・大納言・兼家より下位の権中納言だった。妹・故中宮・安子(あんし、第62代・村上天皇皇后、第63代・冷泉天皇、第64代・円融天皇の母)の遺命を盾に、弟を抜き内大臣に昇る。同年、関白に就任したともいう。その後、娘・媓子(こうし)を円融天皇の後宮に入れ、皇后とした。974年、氏長者・太政大臣になり、忠義公と諡された。975年、従一位まで昇る。977年、弟・兼家の関白就任を阻むため、重病をおして参内した。従兄の関白・氏長者の地位を藤原頼忠に譲る。兼家は兼官の右近衛大将から治部卿に左遷され打撃を与えた。同年、兼通は堀河院(堀河殿)で病没した。53歳。 兼家との権力争いは知られ『大鏡』『栄花物語』に逸話がみえる。兼通は勅撰歌人であり、閨秀(けいしゅう、才能に優れた)歌人・本院侍従と恋愛した。没後に遠江国に封じられ、贈正一位。 ◆藤原 安子 平安時代中期の藤原 安子(ふじわら-の-あんし/やすこ、927-964)。女性。右大臣・藤原師輔(もろすけ)の娘、母は藤原経邦の娘・盛子。940年、14歳で内裏の飛香舎(ひぎょうしゃ)で、東宮・成明(なりあきら)親王(第60代・村上天皇)と結婚した。946年、即位に伴い女御になる。従三位。948年、承子(しょうし)内親王、950年、第2皇子・憲平(のりひら)親王(第63代・冷泉天皇)を産み、憲平親王は立太子する。直前に民部卿・藤原元方の娘・祐姫(すけひめ)が第1子・広平親王を出産したものの、広平親王は立太子を逸した。952年、寵愛した為平(ためひら)親王、953年、輔子(ほし)内親王、955年、資子(しし)内親王を産む。956年、従二位になり、958年、立后し中宮を称した。959年、守平(もりひら)親王(第64代・円融天皇)を産む。964年、選子(せんし)内親王を出産し、難産のため数日後に主殿寮で亡くなる。子は3男4女。贈皇太后、太皇太后。38歳。宇治陵(宇治市)に葬られる。 安子について、『大鏡』『村上天皇御記』に記されている。安子を中心とした後宮は栄えている。父・師輔は権勢を振るい、兄弟の伊尹(これまさ)・兼通・兼家の立身につながり、一族の繁栄をもたらした。村上天皇の信任も厚く、安子は天皇に助言している。村上天皇は師尹(もろただ)の娘・小一条女御芳子を寵愛し、女御にしたため安子は嫉妬した。(『大鏡』)。安子の同母妹・登子の入内も拒否した。950年、憲平親王の立太子に際して、藤原元方の娘・祐姫(すけひめ)が村上天皇の第1皇子・広平(ひろひら)親王を既に産んでいた。師輔父娘は、立太子を逸したため落胆し、953年、元方が亡くなり、その後、祐姫も相次いで死亡した。この遺恨が後の「物の怪」騒動になり、冷泉天皇の狂気、安子の難産死の原因と噂された。 ◆藤原 媓子 平安時代中期の皇后・藤原 媓子(ふじわら-の-こうし、947-979)。詳細不明。女性。堀河中宮。父・藤原兼通、母・昭子女王。973年、第64代・円融天皇に入内し、同年、女御、皇后になる。皇子女に恵まれなかった。堀河院(堀河殿)で亡くなる。33歳。 その死後、中宮位を巡り、藤原頼忠の娘・遵子と藤原兼家の娘・詮子が争う。 ◆選子 内親王 平安時代中期-後期の斎院・歌人・選子 内親王(せんし-ないしんのう、964-1035)。女性。大斎院(だいさいいん)と称された。父・第62代・村上天皇、母・中宮安子(藤原師輔の娘)の第10皇女。975年、12歳で賀茂斎院に卜定され、第64代・円融天皇、第65代・花山天皇、第66代・一条天皇、第67代・三条天皇、第68代・後一条天皇の5代57年間という異例の長期奉職在任した。1031年、退下し、後に出家した。日常贈答歌の家集『大斎院前(さき)の御集』『大斎院御集』、釈教歌集の嚆矢『発心和歌集』。『拾遺集』以下の勅撰集に入集。72歳。 和歌にすぐれ、紫野でサロンを主導し、皇后定子(藤原定子)、中宮彰子(上東門院)と並び称される。女房に宰相、馬内侍、斎院中務、斎院中将、右近らを集めた。『枕草子』『紫式部日記』に評される。『源氏物語』は選子内親王の要望により創作されたともいう。円融天皇の同母妹である選子内親王は、藤原兼通の自邸「堀河殿」に引き取られ昭子女王・媓子母娘が養育したという。 ◆藤原 顕光 平安時代中期の公卿・藤原 顕光(ふじわらの-あきみつ、944-1021)。男性。通称は堀川左大臣、堀川大臣、広幡大臣。父・藤原兼通、母・元平親王の娘の長男。975年、参議。のち左大臣、従一位に昇る。長女・元子を第66代・一条天皇の女御にした。同天皇中宮・彰子(藤原道長の長女)の勢力に圧せられる。次女・延子を皇太子・敦明(あつあきら)親王(小一条院、第67代・三条天皇の第1皇子)の妃とした。妃・寛子(道長の5女)に寵を奪われた。道長の圧力で後宮対策に失敗した。78歳。 父・兼通は道長の父・兼家と犬猿の仲であり、顕光も従兄弟・道長に望みを妨げられ続けた。伝承として顕光は、嘆き悲しむ延子を見るうちに、一夜にして白髪になり、道長一族に祟ったとされた。悪霊(怨霊)と化し、後世に「悪霊左府」と畏れられたという。 ◆藤原 頼通 平安時代中期-後期の公卿・藤原 頼通(ふじわら-の-よりみち、992-1074)。男性。幼名は田鶴(たづ)君、宇治殿、宇治の関白、宇治大相国、法名は蓮花覚、寂覚。京都の生まれ。父・藤原道長、母・倫子(左大臣・源雅信の娘)の長男。13歳で春日祭使に選ばれた。1003年、正五位下、侍従、右近衛少将、1006年、従三位に昇る。1009年、権中納言、1013年、権大納言、1014年、左近衛大将、1015年、左大将になった。1017年、内大臣に任じられ、父・道長が第68代・後一条天皇の摂政を辞し、後を譲り受けた。1019年、関白、1021年、従一位に叙せられ、左大臣になった。居邸の高陽院を造営した。1037年、養女・嫄子(げんし)が第69代・後朱雀天皇に入内した。1051年、具平(ともひら)親王の娘との間に生まれた寛子(かんし)が、第70代・後冷泉天皇の皇后になる。1052年、道長の宇治の別荘を寺院に改め平等院と名付けた。1061年、太政大臣になり、1062年、辞した。1067年、後冷泉天皇の行幸を平等院迎え、准三宮になる。1068年、藤原氏を外戚としない第71代・後三条天皇の践祚を目前にして、関白職を弟・教道に譲り、平等院に隠棲する。1072年、出家する。83歳。 後一条・後朱雀・後冷泉3代の天皇、半世紀に及ぶ摂政・関白になる。2人の娘を天皇の後宮に入れ、皇子がなかったため天皇外祖父として権勢を振るえなかった。荘園・高陽院を経営した。 ◆円融 天皇 平安時代中期の第64代・円融 天皇(えんゆう-てんのう、959-991)。男性。守平(もりひら)、法諱は金剛法。京都の生まれ。父・第62代・村上天皇、母・皇后・藤原安子(あんし、藤原師輔の娘)の第5皇子。第63代・冷泉天皇の同母弟。967年、兄の第4皇子・為平(ためひら)親王を差し置き、冷泉天皇の皇太弟になる。969年、安和の変で藤原氏が勝利後、冷泉天皇の譲位により、11歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。摂政は藤原実頼による。970年、師輔の没後、その子・伊尹(これただ、天皇の伯父)が摂政になる。972年、元服する。伊尹の没後、その弟・権中納言・兼通(かねみち、天皇の伯父)に内覧の宣旨を下し、関白にした。977年、辣腕だった兼通の没後、実頼の子・頼忠(よりただ)が関白になる。984年、第65代・花山天皇に譲位し、太上天皇と称せられる。985年、病により26歳で落飾し、金剛法と号した。御願寺の円融寺(右京区)を建立し、円融院に住した。その後も、第65代・花山天皇、第66代・一条天皇の政治に関与した。歌集に『円融院御集』がある。京都の円融寺で亡くなる。33歳。 上皇として院庁に多くの別当を補任した。藤原氏が政治を支配し、摂政、関白を独占する。藤原氏内の兼通、兼家の兄弟間の政権争いが続く。天皇は、宇多源氏に近づき、兼家系の藤原氏と対立した。和歌、漢詩、管絃に嗜む。大堰川行幸、石清水社、石山寺、南都の諸寺などを巡礼した。 火葬所(右京区)がある。陵墓は後村上陵(右京区)になる。 ◆白河 天皇 平安時代後期の第72代・白河 天皇(しらかわ-てんのう、1053-1129)。男性。貞仁(さだひと)。六条院。法名は融観。京都の生まれ。父・第71代・後三条天皇、母・贈皇太后・茂子(もし)(摂関家ではない中納言・藤原公成の娘)の第1皇子。1069年、皇太子に立てられる。1072年、20歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。摂関家の勢力減退に乗じ、実権を伸ばした。後三条上皇の意向により、東宮は異母弟・実仁(さねひと)親王になった。1075年、法勝寺の創建に着手する。同年以降、荘園整理令を発した。1076年、嵯峨行幸を行う。1077年、六勝寺の初めになる法勝寺を創建した。1078年、清涼殿で殿上歌合が催された。1085年、実仁親王が病死する。父の遺言に背き、1086年、8歳の自らの第3皇子・善仁(たるひと)親王(第73代・堀河天皇)を皇太子に立て、即日譲位した。中宮・賢子(けんし/かたいこ)との間の皇子だった。自らは院政を敷く。1087年、別業の鳥羽殿(南殿)を建立する。1095年頃、白河に白河殿を建立した。1096年、皇女・郁芳門院(いくほうもんいん)の死を悼み、出家し法皇になり、融覚と称した。1107年、堀川天皇が亡くなり、5歳の孫・宗仁(むねひと)親王(第74代・鳥羽天皇)を即位させた。1120年、関白・藤原忠実が失脚し、摂関家の権勢は低下した。1123年、曾孫・顕仁(あきひと)親王(第75代・崇徳天皇)と、3代にわたり43年間の強権的な執政を行う。院政の始まりになる。1129年、西三条殿内裏(西対 [にしのたい])で亡くなる。77歳。 衣笠山山麓で荼毘に付され、香隆寺に埋葬される。その後、1131年、成菩提院(成菩提院陵)(伏見区)に改葬された。追号は、白河の地に因んで生前に白河院(しらかわいん)と定められた。 「治天の君(院政を執り行う上皇)」といわれた。「賀茂川の水、双六の賽、山法師(延暦寺衆徒の強訴)は、これ朕が心に従わざるもの」(天下の三不如意)と嘆いた。延暦寺衆徒の強訴に対し、源平の北面の武士を登用し、騒乱に備えた。荘園の整理を断行する。院御所は主に六条院とした。200カ所以上の倉を有し、熊野参詣は9度行う。中下級貴族の院近臣が形成された。白河に白河殿を営む。国王の氏寺といわれた法勝寺など多くの造寺造仏、写経を行う。院政の舞台になった鳥羽離宮などの大土木工事を行う。『後拾遺和歌集』『金葉和歌集』の撰進を命じ、勅撰集『後拾遺』に採録された。日記に『白河院御記』がある。 ◆藤原 師実 平安時代後期の公卿・藤原 師実(ふじわら-の-もろざね、1042-1101)。男性。京極殿、京極大殿後宇治殿、法号は法覚。京都の生まれ。父・藤原頼通、母・祇子(ぎし、因幡守・藤原種成の娘)の3男。1053年、元服、1055年、従三位(じゅさんみ)になる。1069年、左大臣。1074年、養女・賢子(師房孫、顕房の子)は、第72代・白河天皇の中宮になった。1075年、叔父・教通の死により内覧、氏長者、関白に昇る。1079年、賢子は第73代・堀河天皇の生母になる。1086年、堀河天皇の即位により摂政になった。1088年-1089年、太政大臣、1090年、関白になる。1094年、長男・師通(もろみち)に関白を譲る。1101年、旧正月、病気のため宇治の別荘で出家し、法覚と号した。旧2月、病没した。日記『京極関白記』、家集『京極関白集』。60歳。 摂関の時期、白河天皇の勢力拡大に抵抗せず、院政成立の一要因になった。有職に通じ、和歌、琵琶を好む。 ◆藤原 賢子 平安時代後期の藤原 賢子(ふじわら-の-けんし/かたこ、1057-1084)。女性。大弐三位(だいにのさんみ)。父・源顕房(あきふさ)、母・隆子(源隆俊の娘)。藤原師実(もろざね)の養女。1071年、貞仁親王(後の第72代・白河天皇)皇太子妃、1074年、白河天皇の中宮になる。1075年、敦文親王、1076年、郁芳門院(媞子内親王)、第73代・堀河天皇、1078年、令子内親王、1081年、禛子内親王を産んだ。28歳。 天皇は死を悲しみ数日食事を摂らなかったという。贈太皇太后。 ◆藤原 師通 平安時代後期の公卿・藤原 師通(ふじわら-の-もろみち、1062-1099)。男性。通称は後二条関白、号は後二条、後二条殿。京都の生まれ。父・関白師実、母・麗子(源師房の娘)の長男。1072年、元服し、1077年、公卿に列し参議になる。1083年、内大臣、1094年、父の跡を継いで関白・氏長者、従一位にいたる。第73代・堀河天皇を助け、白河法皇(第72代)の院政に批判的で摂関家の権威を保った。1095年、神輿を奉じた延暦寺僧徒の強訴を武力で撃退させた。大江匡房(まさふさ)に命じ、『江家次第 (ごうけしだい) 』を撰述させる。日記『後二条師通記』がある。38歳。 死後、日吉山王の祟りで落命したといわれた。人材の登用に努める。学芸に優れ、匡房に学んだ。和歌、漢詩、音楽をよくした。 ◆堀河 天皇 平安時代後期の第73代・堀河 天皇(ほりかわ-てんのう、1079-1107)。男性。善仁(たるひと)。父・第72代・白河天皇、母・贈皇太后・賢子(けんし)(関白・藤原師実の養女)の第2皇子。1085年、第71代・後三条天皇の遺子・皇太子・実仁(さねひと)親王が病死した。白河天皇は、後三条天皇の第3皇子・輔仁(すけひと)親王を差置き、1086年、8歳の善仁親王を立太子と同時に即日譲位した。外祖父で関白・師実が摂政になる。白河上皇が院政を敷き、院政の始まりといわれる。以後、17年間は東宮も置かれなかった。1087年、後三年の役が終了している。1089年、元服した。1099年、康和の荘園停止令により、新立の荘園が停止される。1105年以降、病がちになる。1107年、堀河院で亡くなる。29歳。 関白・藤原師通、藤原通俊、大江匡房らが補佐し、僧徒の蜂起を制止した。政務は「末代の賢王」(『続古事談』)と称賛された。19歳年上の中宮・篤子内親王(後三条天皇皇女、堀河天皇の叔母)の影響もあり和歌を好み、歌人・源国信、藤原俊忠、源俊頼らにより堀河院歌壇を形成した。『堀河院艶書合』『堀河院百首』などが催された。勅撰集『金葉集』に収められた。笙、笛、神楽にも優れた。典侍・藤原長子の『讃岐典侍日記』は、天皇の死に至るまでの1カ月を回想している。生涯のほとんどを堀河院で過ごし「堀河天皇」の追号になった。 陵墓は後圓教寺陵(右京区)になる。火葬塚(北区)がある。 ◆篤子 内親王 平安時代後期の篤子 内親王( とくし/あつこ-ないしんのう、1060-1114)。詳細不明。女性。父・第71代・後三条天皇、母・藤原茂子の第4皇女。1068年、内親王になる。1091年、第73代・堀河天皇の女御、1093年、中宮になる。1107年、天皇の死去により出家した。55歳。 ◆堀河院 現在地は、平安時代の平安京左京三条二坊九町・十町の内、南側の十町付近にあたる。「堀川院南北二町」と記された。(南北朝時代、『拾芥抄』)。左京図には、十町の南北中央を東西通路の押小路により分断され、北半分が堀河院として描かれている。(平安時代中期、九条家本『延喜式』)。なお、平安京左京三条二坊十町は、平安時代前期、794年の平安京遷都と同時に、平安宮・平安京造営のために開削された人工運河・東堀川の東側に直接面していた。現在の石標の位置は、堀川殿(ほりかわ-どの、堀川院)の南端になる。 平安時代前期には、藤原基経(836-891)邸「堀川殿」があった。883年旧10月には、基経の邸宅「堀川邊(辺)第」として使用されたとの記述があり文献初出になる。(平安時代前期、『三代実録』) 堀河殿は、平安京左京三条二坊九町-十町にかけてあり、北は二条大路(現・二条通)、南は三条坊門小路(現・御池通)、東は油小路、西は堀川小路(現・堀川通)によって画され、東西120m、南北250mの広さを占めていた。現在の土橋町、押堀(おしほり)町の大部分、二条油小路町、押油小路町、森ノ木町、矢幡(やはた)町の一部になる。 堀河殿は、平安京での最高級の邸宅として知られ、藤原氏隆盛の端緒を開いた。建物は、寝殿・西対・東対代廊・二棟渡殿・東中門廊・北対・西北対・釣殿などが存在したとみられている。基経は、堀河殿東隣の藤原摂関家に関わる大邸宅「閑院(閑院第)」を日常生活用に、堀河殿では大饗などの「ハレ」の儀式を行ったという。(鎌倉時代前期、『大鏡』)。なお、堀河殿の東には、「東三条殿」も存在した。 平安時代中期に、堀河殿は子の藤原仲平(なかひら、875-945)に引き継がれ、10世紀(901-1000)後半、藤原兼通(かねみち、925-977)に伝領され改修が施された。963年旧正月には、兼通の妹・安子(第62代・村上天皇中宮)が「堀川宅」に移る。969年に、安子が産んだ第64代・円融天皇(959-991)が即位し、兼通は娘・荇子(こうし、?-?)を入内させ天皇外戚になったともいう。詳細不明。 971年、堀川殿は新造されている。(平安時代後期、『栄花物語』)。973年には、兼通の長女・媓子(こうし、947-979)が円融天皇に入内し、同年、女御、皇后になった。976年旧5月に内裏が炎上し、旧7月、円融天皇は、堀河殿を翌977年旧7月まで1年間ほど里内裏(さと-だいり)として利用している。(平安時代後期、『日本紀略』)。この時、天皇が臣下の邸宅を里内裏にした先例になった。初めて「今内裏(いま-だいり)」とも呼ばれている。 里内裏(里御所、今内裏)とは、平安時代以降に、内裏の外に仮に設けた御所であり、事件・方忌(かたい)みなどのため臨時に作られた皇居になる。多くは外戚の摂政・関白などの邸宅をあてた。 977年に兼通、979年に媓子が相次いで堀河殿で亡くなっており、980年旧12月の内裏焼亡に際して、堀河殿は円融天皇の里内裏にされなかった。忌み避けられたとみられている。982年旧12月の内裏焼亡に際しては、堀河殿は円融天皇の仮皇居になった。(『日本紀略』)。「後院(ごいん)」のためとされ、天皇が在位中に譲位後の御所としてあらかじめ定めた御殿であり、里内裏とは異なる。 984年に円融天皇は第65代・花山天皇(968-1008、冷泉上皇[第63代]の皇子)に譲位した。円融天皇第1皇子・懐仁(やすひと、980-1011、後の第66代・一条天皇)の立太子と引き替えだった。984年-985年、堀河殿は譲位後の円融上皇の仙洞御所(上皇・法皇の御所)として用いられた。その後、円融上皇は円融院に移る。 平安時代後期、堀河殿は藤原顕光(あきみつ、944-1021)に受け継がれる。1021年に顕光は堀河殿で亡くなる。没後の1025年旧8月条に、顕光は藤原道長(966-1028)の一族に祟ったとされ、堀河殿は怨霊が出没する地と噂された。(平安時代中期、『小右記』) 1032年頃に堀河殿は、摂政関白・藤原頼道(992-1074)に献上される。ただ、堀川右大臣と呼ばれた藤原道長の2男・頼宗(993-1065)が用いたともいう。 以後、第72代・白河天皇(1053-1129)の里内裏としても使われる。1071年に村上顕房(1037-1094)の娘・賢子(1057-1084)は、藤原師実(1042-1101)の養女として第71代・後三条天皇(1034-1073)の皇子・貞仁(後の白河天皇)の妃になった。1077年旧4月に天皇は、師実の堀河殿に行幸している。(平安時代後期、『台記』別記の『婚記』)。中宮・賢子の実家・堀河殿は、白河天皇の里内裏として用いられた。里内裏になったのは2度あり、1080年旧5月-旧11月、1082年旧7月の内裏焼亡後の旧8月-1084年頃までになる。(平安時代後期、『帥記(そちき)』) 第73代・堀河天皇(1079-1107)は、師実邸を里内裏として愛用した。この時、堀河殿が最も脚光を浴びることになる。堀河天皇は堀河殿で成長し、1086年旧11月に、堀河殿で白河天皇から譲位され8歳で即位した。白河天皇の関白・師実は、この時から堀河天皇の摂政になる。1086年旧11月-1094年旧12月の8年間、堀河天皇は里内裏として使用している。1094年に堀河殿は焼亡した。 その後、堀河殿は、師実から師通(1062-1099)へと関白家に伝領され、さらに、1099年頃に堀河天皇の中宮・篤子内親王(1060-1114)に献上された。(鎌倉時代後期、『百錬抄』)。1104年旧12月に備前守・藤原仲実(1064-1122)朝臣に命じ、堀河院は再建され堀河天皇が移る。(平安時代後期、『中右記』)。その後、堀河天皇は一時内裏に還る。1106年旧12月-1107年旧7月まで、堀河天皇は西対を御座所(天皇居所)として堀河院を使用した。1107年に堀河天皇は堀河院の西対/中殿で亡くなる。1113年旧7月に中宮・篤子内親王は、西対を御堂とし九躯阿弥陀仏と観音勢至観音を安置し、堀河天皇の菩提を弔ったという。(平安時代後期、『長秋記』)。1114年には中宮もこの堀河院で亡くなった。 平安時代後期、1120年に堀河院は焼失した後、廃絶したという。また、1177年の大火により焼失し廃墟になる。以後、再建されなかったともいう。 ◆文学 ◈平安時代中期の第64代・円融天皇(959-991)が堀河院で、閑院の左大将の家の桜を詠んだ歌に「かきごしにみるあだ人の家桜花ちるばかりゆきておらばや」がある(鎌倉時代前期、『新古今集』) ◈平安時代中期の歌人・曽禰好忠(そね-よしただ、?-?)に、堀河院で詠んだ「水上をさだめてければ君が代にふたゝびすめる堀川のみず」がある。(平安時代後期、『詞花集』) ◈平安時代後期の『栄花物語』(1028-1034)に、第64代・円融天皇(959-991)の仮皇居について記されている。(『栄花物語』巻二) ◈平安時代後期の漢詩文集『本朝続文枠』に、学者・歌人・江大府卿(大江匡房[おおえ-の-まさふさ]、1041-1111)が堀河院を詠んだ詩がある。 ◆発掘調査 現代、2006年12月-2008年3月に、京都市埋蔵文化財研究所により堀河院跡(現在地)で発掘調査が行われた。城巽中学校跡地で、京都市立音楽高等学校移転整備事業に伴うものだった。調査地は平安京左京三条二坊十町にあたり、十町・北側の九町は、平安時代の各天皇の里内裏である堀河院が営まれていた。 各時代の遺構のほか、北西部で平安時代後期の池、南端にも平安時代後期の整地層があり、その下に別の池があり、池底に景石や礎石が据わった本格的な池であることが判明した。池内にはほかに、柱穴、土坑、遣水とみられる溝も見られた。ほか、井戸、柱穴、地業、落込、砂層、石敷などが見つかった。 平安時代の遺物は、池・土坑・溝・整地層などから土師器271点を中心に、須恵器、山茶碗など灰釉陶器、白色土器、黒色土器、緑釉陶器・灰釉陶器、瓦器、輸入陶磁器、上製品、石製品、銭貨幣、木簡、壁土などが出土している。 平安時代前期の軒丸瓦は、栗栖野瓦窯産の緑釉単弁八葉蓮華文軒丸瓦など13点、中期の軒丸瓦は、瓦当成形が一本造り技法による蓮華文軒丸瓦、栗栖野瓦窯産の複弁四葉蓮華文軒丸瓦など123点、後期の軒丸瓦は、栗栖野瓦窯産とみられる蓮華文軒丸瓦など52点が出土した。前期の軒平瓦は重郭文軒平瓦など38点、中期の軒平瓦は均整唐草文軒平瓦で池田瓦窯産など136点、後期の軒平瓦は、均整唐草文軒平瓦など78点があった。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 古代学協会の説明板、『京都市の地名』、『京都事典』、『京都大事典』、ウェブサイト「古代学協会」、ウェブサイト「平安京左京三条二坊十町(堀河院)跡-京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2007-17」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「コトバンク」 |