|

|

|

| 粟田神社 (京都市東山区) Awata-jinja Shrine |

|

| 粟田神社 | 粟田神社 |

|

|

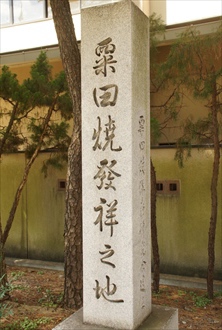

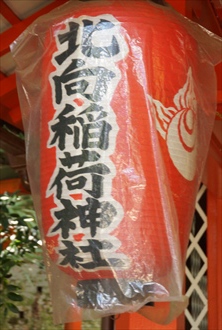

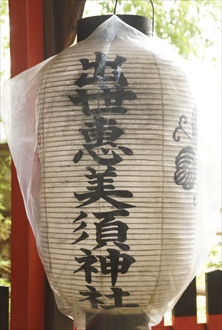

参道にある「粟田焼発祥之地」の碑       旧社号の「感神院新宮(かんじんいんしんぐう)」の扁額。  参道   御神馬(ごしんめ) 銅馬、1911年奉納。  拝殿   本殿  本殿  本殿  拝所、幣殿、本殿     絵馬、剣鉾の形、瓜鉾  「光格天皇御胞衣の松」の石標  第119代・光格天皇胞衣の松  神楽殿能舞台  神楽殿能舞台、神坂雪佳の鏡板  絵馬堂  絵馬堂  摂社・北向稲荷神社  摂社・北向稲荷神社  摂社・北向稲荷神社  摂社・北向稲荷神社  摂社・北向稲荷神社  摂社・太郎兵衛神社  摂社・太郎兵衛神社  摂社・太郎兵衛神社  摂社・太郎兵衛神社  末社・吉兵衛神社  末社・吉兵衛神社  末社・吉兵衛神社  末社・吉兵衛神社  末社・出世恵美須神社  末社・出世恵美須神社  末社・出世恵美須神社  末社・大神宮  末社・大神宮、八幡神、春日神  末社・大神宮  末社・大神宮 |

粟田神社(あわた-じんじゃ)は、華頂山の北西の山腹にある。京都の東の出入口である粟田口にあり、参道は東山道・東海道に面している。古くより、旅人の旅立ち守護、道中安全を祈願する社として信仰を集めた。 かつて、「感神院新宮(かんじんいん-しんぐう)」、「粟田天王宮(社)」、「粟田八大王子社」などともいわれた。粟田口村の産土神であり、青蓮院の鎮守社でもあった。感神院祇園社(八坂神社)、祇園祭との関わりも深い。 祭神は、中央に建速素盞嗚尊(たけはやすさのおのみこと、牛頭天王[ごずてんのう] )、大己貴命(おおなむちのみこと)。左座に八大王子命(はちだいおうじのみこと)、八嶋士奴美神(やしましぬみのかみ/ やしまじぬみのかみ)・五十猛神(いたけるのかみ)・大屋彦神(おおやひこのかみ)・大屋媛神(おおやつひめのかみ)・抓津媛神(つのつひめのかみ)・須勢理媛神(すせりびめのかみ)・大歳神(おおとしのかみ)・宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)。右座に、奇稲田比賣命(くしいなだひめのみこと)、神大市比賣命(かむおおいちひめのみこと)、佐須良比賣命(さすらひめのみこと)。右座外殿に竹生嶋社・猿田彦社・度会社・天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)・加茂社・日吉社・和歌三神・手力雄社(たぢからおのやしろ)・崇徳天皇が合祀されている。 京都十六社朱印めぐりの一つ。朝日天満宮は菅原道真を祀り、京洛二十五社の一つ。京都刀剣御朱印めぐりの一つ。 御霊、旅立ち守護・旅行守護、病気平癒、厄除、医薬、安産、縁結び、夫婦和合、経営守護などの信仰がある。御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、876年、第56代・清和天皇は兵災、疫病に対して勅願を発した。出羽守・藤原興世(おきよ)は、勅使として感神院祇園社(八坂神社)で祈願を行った。その際に、夢枕に立った大己貴神に従い、牛頭天王(素戔鳴尊)に縁あるこの地に社を建て、神霊を祀ったという。 永久年間(1113-1118)、天台座主・東陽坊忠尋(ちゅうじん)大僧正が再建したともいう。(社伝) 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失する。 1500年、幕命により10代将軍・足利義尹(義稙)の産土神として、吉田神道・吉田兼倶に命じ、感神院祇園社から新たに勧請し再興された。以来、武士の信仰を集めた。 1567年、粟田祭の風流灯呂(灯籠)について記されている。(『言継卿記』) 安土・桃山時代、1579年、旧9月、再建される。 江戸時代、1624年、天王祭で、岡崎天王社(岡崎神社)との間で喧嘩が生じたる以後、岡崎天王祭は、祭日を一日ずらした。(『華頂要略』) 1805年、旧6月、焼失した。 1816年、旧8月、再建される。 1823年、旧8月、修復される。 1845年、旧8月、重修された。 1861年、第120代・仁孝天皇皇女・和宮は、「公武一和」のための降嫁行列の際に、祈願のため当社に立ち寄った。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、粟田神社の本地仏・薬師如来が撤去になり、青蓮院で祀られた。「粟田神社」と改称された。 現代、1969年、2月、本殿が焼失した。 1995年、粟田祭「れんけん」の祭事が復活した。 2000年、神輿渡御が復活し、神輿は青蓮院の四脚門を通るようになる。 2009年、拝殿屋根が葺替えられた。 ◆三条 小鍛冶 宗近 平安時代中期-後期の刀鍛冶・三条 小鍛冶 宗近(さんじょう-こかじ-むねちか、?-1014?)。男性。三条小鍛冶、三条宗近、橘平太仲宗。河内(大阪府)の生まれともいう。父・橘仲遠ともいう。東三条院の藤原兼家の番鍛冶だったともいう。人を討つことを謀り、薩摩・三重野(みしげの)に流罪になる。刀工・正国の弟子になり鍛冶を学んだともいう。永延年間(987-989)/989年、赦され京都三条粟田口に住み、三条小鍛冶と呼称された。名工と謳われた。安綱と共に、作品に銘を切った最古の刀工だった。作品に「宗近」銘の「御物」、「三条」銘の名物「三日月宗近」(国宝)は「天下五剣」の一つに数えられた。一門に兼永(かねなが)、国永(くになが)、有成(ありなり)、吉家(よしいえ)、近村(ちかむら)ら、三条派がいる。 室町時代、謡曲「小鍛冶」では、刀の焼入れに伏見稲荷山の土を用いたという。その度に稲荷明神に祈願し、986年、第66代・一条天皇の即位に際し、剣「小狐丸」を製作した。話は浄瑠璃、歌舞伎「小鍛冶」にも採られ、白狐が相槌(あいづち)になって助け太刀を鍛えあげる。 ◆藤原 興世 平安時代前期の官人・藤原 興世(ふじわら-の-おきよ、?-?)。詳細不明。男性。従五位上、出羽守。876年、勅使として感神院祇園社(八坂神社)で祈願を行った。旱魃飢饉に伴う、878年、元慶の乱で、夷俘(蝦夷)が蜂起し秋田城を急襲した。出羽守の興世も逃れた。 ◆忠尋 平安時代後期の天台宗の僧・忠尋(ちゅうじん、1065-1138)。男性。俗姓は源(みなもと)、通称は大谷座主、号は東陽房。佐渡国(新潟県)の生まれ。父・源忠季。曼殊院に住し、比叡山北谷東陽院に移る。覚尋により出家し、西塔に住み、顕密を長豪、良祐に学んだ。永久年間(1113-1118)、感神院新宮(粟田神社)を再興する。1115年、里坊の東山・十楽院を建立した。1118年、権律師、1124年、権少僧都、1130年、権大僧都・天台座主、6ヵ条起請を定めた。鞍馬寺を東寺末より延暦寺西塔末寺とした。1131年以降、最勝寺、尊勝寺の結縁灌頂大阿闍梨を務める。1132年、権僧正、1137年、大僧正になる。大谷座主とも称された。門流は東陽院流と称された。74歳。 ◆吉田 兼倶 室町時代中期-後期の神道学者・吉田 兼倶(よしだ-かねとも、1435-1511)。男性。本姓は卜部氏、初名は兼敏。京都の生まれ。父・兼名。吉田神社の卜部兼名の子。吉田神道の大成者。1467年、侍従兼権大副になる。1470年、「宗源神道誓紙」を定めた。1473年、神祇斎場所の勅許を得て、1484年、神楽岡に斎場所大元宮を創建し、自邸内斎場所を吉田社境内に遷した。全国諸社は当斎場所より遷ったとし、「神祇管領長上」を自称、神社の組織化をはかる。大元宮北方に葬られ神竜大明神と称された。77歳。 ◆湛海 江戸時代前期-中期の僧・湛海(たんかい、1629-1716)。男性。姓は山田、宝山律師。伊勢国(三重県)の生まれ。18歳で出家、諸国を巡り、大和生駒山に入山し、般若窟で苦行を続けた。粟田神社初代別当。1678年、生駒山中腹に宝山寺を中興し、歓喜天を祀った。不動像などの彫刻で名高い。 87歳。 ◆神坂 雪佳 江戸時代後期-近現代の日本画家・神坂 雪佳(かみさか-せっか、1866-1942)。男性。吉隆。京都栗田口の生まれ。父・京都御所警護武士・神坂吉重の長男、弟に蒔絵師・神坂祐吉。1881年、16歳で円山四条派の日本画家・鈴木瑞彦(ずいげん)に師事した。1890年、図案家・岸光景に師事する。この頃、琳派の研究を始めた。1901年、イギリスのグラスゴー国際博覧会の視察、渡欧中にアール・ヌーヴォーに接した。京都美術協会に参加し、京都市立工芸図案調製所主任。1907年、佳美会(後の佳都美会、佳都美村)設立した。1913年、光悦会の発起人になる。光悦、琳派の研究論文を執筆し、染織、陶芸、漆芸、室内装飾、庭園なども手がけた。晩年は嵯峨野に隠棲した。図案集に『百々世草』(1909-1910)。75歳。 1919年、粟田神社神楽殿能舞台の鏡板を奉納した。祭礼の菊鉾、橘鉾の見送りの図案も手がけた。 ◆神像・聖天像 ◈摂社・出世恵美須神社は、かつて三条蹴上の夷谷に祀られていた。源義経(1159-1189)が、奥州下向の際に祈願したという。以来、「出世恵美須」、「門出恵美須」と称された。 室町時代、蹴上の山崩れで社が流出する。社殿が止まったところが現在の三条神宮道付近(東山区夷町)になる。当社北西の夷町(恵美子町、蛭子町)には、天台宗の青蓮院に属した金蔵寺があった。その境内に中世(鎌倉時代-室町時代)、蛭子社が祀られ、神像が安置されていた。恵美須社の小祠と神像を金蔵寺の境内に遷したという。 神像は、平安時代、最澄(767-822)作とされる恵美須像であり、釣り上げた鯛を抱え、口を開けて笑う。日本最古の寄木造の恵美須神像になり、坐像(2尺)という。現在は剥落しているが、当初は彩色されていたという。 神像は、近代、1868年に金蔵寺の廃寺に伴い、粟田神社摂社・出世恵美須神社に遷され祀られた。現代、1997年に解体修復が施されている。粟田祭では、夷町が夕顔鉾をもって奉仕していた。 ◈江戸時代、当社参道中腹の別当坊前には聖天堂が建てられていた。摂社・聖天社には、当社の初代別当で天台僧の湛海(たんかい、1629-1716)が刻んだ「聖天像」が祀られていた。湛海は当社の別当職を務め、後に辞して、1678年に生駒・宝山寺(生駒聖天)を建立した。 当社の聖天堂は、近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により破却される。聖天像は、現在、当社本殿内に遷され安置されている。 ◆建築 ◈「本殿」は、拝所、幣殿と続き、本殿と繋がる。棟札により江戸時代後期、1823年、文政年間(1818-1829)に建立されたという。第119代・光格天皇の意向によった。現代、1969年に焼失している。その後、再建された。 ◈「拝殿」(京都市有形文化財)は、江戸時代前期、1703年の再建になる。現代、2009年に檜皮葺に葺替えられた。 ◆文化財 ◈「神輿」は、粟田祭で渡御する。江戸時代後期、1862年作造による。京御輿と呼ばれるもので、台輪(台座)は1.41m、重量は1.2tあり、京都市内の中でも重量級になる。擬宝珠を載せ、四角の御厨子で、瓔珞も飾られている。 ◈剣鉾「鷹羽鉾」の身銘は、江戸時代後期、1803年であり、身115.3㎝、茎27㎝、全長142.3㎝になる。茎は継いでおり鉄製になる。 ◈剣鉾「瓜巴鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1807年であり、身121㎝、茎40.4㎝、全長161.4㎝になる。茎は切断されている。 ◈剣鉾「葵鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1824年であり、身139.8㎝、茎44.2㎝、全長184㎝になる。 ◈剣鉾「瓜巴鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1825年であり、身136.5㎝、茎39.8㎝、全長176.3㎝になる。 ◈刀剣「一期一振(いちごひとふり)」は、鎌倉時代中期に粟田口吉光(あわたぐち-よしみつ、藤四郎、?-?)が造刀した。吉光は短刀の造刀が多く、太刀は唯一の造刀だった。 ◈刀剣「秋田藤四郎(あきたとうしろう)」は、鎌倉時代中期の粟田口吉光(藤四郎)の造刀による。かつて関白・豊臣秀吉に仕えた秋田実季(あきた-さねすえ、1576-1660)が所有した。実季は秋田城介の子孫になる。 ◈刀剣「三日月宗近(みかづきむねちか)」(国宝)は、平安時代の三条宗近(さんじょう-ねちか、?-?)が造刀した。「天下五剣」の一つに数えられた。刀身に三日月形の打除け(うちのけ)がある。現在は東京国立博物館所蔵。 ◈絵馬「刀剣」が奉納されている。刀鍛冶・三条小鍛冶作という。 ◈近現代の日本画家・神坂雪佳(かみさか-せっか、1866-1942)は、近代、1919年、移築された粟田神社神楽殿能舞台に鏡板(老松図、竹の絵)を奉納している。祭礼の菊鉾、橘鉾の見送りの図案も手がけた。 ◆神仏習合 粟田神社は、近代以前までは神仏習合の色合いが濃い。牛頭天王を祭神とし、神院新宮(かんじんいんしんぐう)、粟田天王宮(社)、粟田八大王子社などといわれた。青蓮院の鎮守社ともいう。 別当を歓喜院(かんきいん)と呼び、坊舎の歓喜院は境内の参道中腹にあり、真言宗高野山・金剛峯寺に属していた。本地仏・釈迦如来像を安置した。江戸時代、湛海(たんかい、1629-1716)が中興し、参道脇に不動堂、観音堂、歓喜天堂、聖天堂などが建ち並んでいた。 近代に入り、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈によりこれらの堂舎は破却され、神像なども遷された。 ◆摂社・末社 ◈摂社「北向(きたむき)稲荷神社」の祭神は、雪丸稲荷他三座になる。 古くより粟田神社境内に祀られていた。白狐の雪丸稲荷は、平安時代末期の名刀匠・三条小鍛冶宗近が、一条院の勅命により剣を打つ際に相槌を打ったという。 ◈摂社「太郎兵衛神社」は、青蓮院の御門の西に祀られていた土地の守り神を遷した。陶芸職・楠部家には、屋敷神の太郎兵衛(たろうべえ)稲荷が祀られていた。火防のために、江戸時代の楠部彌弌(くすべ-やいち、1897-1984)が信仰した。 1951年に粟田神社境内に合祀された。 ◈末社「日吉社」は、三条通岡崎広道の辻にあり、十禅師ノ社と呼ばれていた。現在は本殿に合祀された。 ◈末社「出世恵美須神社」の恵美須神像は、伝教大師(767-822、最澄)の作という。家運隆盛、商売繁盛の信仰がある。 かつて三条蹴上の夷谷に祀られていた。源義経(牛若丸、1159-1189)が奥州に旅立つ時に、源家再興の祈願をした恵美須神という。出世恵美須、門出恵美須と呼ばれた。 室町時代の蹴上の山崩れにより流出し、現在の三条神宮道付近に止まったという。夷町の金蔵寺に永くあり、近代、1871年(1869年とも)に粟田神社摂社として遷された。 ◈末社「吉兵衛神社」は、三条神宮道辺の青蓮院の御門の東に祀られていた。土地の守り神であり遷された。 ◈末社「大神宮」はかつて、青蓮院の坊官・鳥居小路家の旧宅地の鎮護神だった。鳥居小路家先祖・貴族の高階師尚(たかしな-の-もろなお、864-916)は、母・恬子内親王(848?-913、文徳天皇皇女)が第31代・伊勢の斎宮だった時に、在原業平との密通により生まれたという。このため、伊勢神宮の怒りに触れ、伊勢参宮に際して、病気、災難により参詣がかなわなかった。このため、大神宮を邸内に勧請したという。近代、明治期(1868-1912)に当社に遷された。 ◈「多賀社」は多賀大社の分霊を祀る。縁結び・長寿の神になる。 ◈「朝日天満宮」は、菅原道真を祀る。学問の神様、京洛二十五社の一つになる。 ◈末社「鍛冶神社」の祭神は、鍛冶の神になる。天目一筒神(あめのまひとつのかみ)を祀る。粟田口の平安時代の刀工・三条小鍛冶宗近、鎌倉時代の刀鍛冶・粟田口藤四郎吉光、作金者(かなだくみ)の祖になる。吉光が勧請した。相槌ノ宮、相槌稲荷ともいう。 ◈ほかに、末社として内外宮、春日社、八幡社、稲荷社などがある。 ◆粟田郷 粟田神社は、かつてこの地、山代国愛宕郡下粟田郷を治めていた粟田氏の氏神として創建されたともいう。粟田郷は、粟田口周辺を中心に、北は北白川、南は七条辺りまでをいう。 粟田氏は、第5代・孝昭天皇(前475-前393)皇子・天足彦国押人命(あまたらしひこくにおしひとのみこと、?-? )を祖とするとされる。鉱物を穿ち、粟や瓜を主食としたという。熱田神宮の創建後はその地へ移ったとされる。 一族には、飛鳥時代に遣唐使として渡唐、中納言になった粟田朝臣真人(あわたの-まひと、? -719)がいる。 ◆粟田口 当社は、かつての旧東海道・東山道に面し、「京の七口」の一つ、粟田口にあたっていた。粟田口は、三条大橋、蹴上付近にも置かれた。街道は、三条街道、近江路とも呼ばれた。 軍事上の要衝地であり、室町時代には関所も置かれた。付近で合戦なども度々行われる。旅人は旅の安全を当社で祈願し旅立った。 江戸時代末期、1861年、第120代・仁孝天皇皇女・和宮は「公武一和」のための降嫁の行列の際に、祈願に立ち寄っている。 ◆刀工粟田口派 鎌倉時代には、粟田口に、宗近三条派の刀工・粟田口派が住んだ。宗近は、名工の誉れ高く、稲荷神社使いの狐と合槌を打ち、名刀「小狐丸」を作ったという。境内には摂社・鍛冶社が祀られている。 江戸時代前期には、粟田焼という陶器の窯場として栄えた。 ◆崇徳天皇 当社は、第75代・崇徳天皇(すとく-てんのう、1119- 1164)の粟田宮を遷したともいう。白河北殿跡にあったという。 ◆粟田祭 粟田祭(粟田神社大祭、粟田口祭)は、千年の歴史を持つ。室町時代、祇園祭が斎行されなかった際には、粟田祭が祇園御霊会の代わりとされていた。 現在の粟田祭(大祭)は、出御祭(おいでまつり)(10月体育の日前々日)、粟田祭・夜渡り神事(れいけん祭)巡行(10月体育の日前日)、粟田祭・神幸祭・還幸祭(10月体育の日)、粟田祭・例大祭(10月15日)による。 出御祭では、午前中に本殿から神輿へ御神霊が遷される。午後、各鉾町に飾られている剣鉾を神職が浄めて回る。夕刻、世渡り神事がある。阿古陀鉾(瓜鉾)・地蔵鉾が枠造りで曳行され巡行する。知恩院の黒門前の瓜生石では、神仏習合の儀式が執り行われる。神幸祭では、剣鉾6基が鉾差しされ神幸列に供奉する。 ◈神幸祭は、祇園祭の山鉾の原型とされている。平安時代後期、1001年に始まったとされる。旧暦9月9日の夜、一人の神童が祇園社(八坂神社)に現れ、神人(じにん)に「今日より7日後に祇園社の東北の地に瑞祥が現れる。そこに神幸すべし」と告げた。7日後、お告げの通りに光が現れたため神幸が行われた。その瑞光の地が当社とされ、粟田祭の始まりになった。 ◈伝承が残る。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、旧暦9月14日の夜、知恩院境内の常在光院(じょうざいこう-いん)の東、瓜田より光が差して天王社を照らしたという。門主がその地を訪ねると、石の上に瓜の蔓があった。瓜の上に「感神院新宮(八坂神社、粟田神社の旧社号とも)」の牌扁があった。このため、瓜鉾を造らせ、五文字を扁額として掲げたという。(『粟田地誌漫録』)。 また、大石の上を瓜が覆っており、御金札が光り輝いていた。金札には「感神院新宮(粟田神社旧社名)」と銘があった。粟田の大神の降臨として、この金札は神社に納められた。石は「瓜生石(うりゅう-せき)」と名付けられ、現在も知恩院西の石段下に祀られている。(「金札事件」)。 以来、粟田祭には、18本(もとは17本)の鉾が出て、東分木町(ひがしぶんき-ちょう)の「阿古陀鉾(あこだぼこ、瓜鉾)」は神宝とされた。阿古陀とは瓜のことであり、金冬瓜、紅南瓜とも呼ばれた。鉾の旗には「感神院新宮」の五文字が書かれた。室町時代中期、1441年、八坂神社より鉾が納められ、後に焼失する。 ◈神幸祭には、御輿渡御、剣鉾巡行が行われる。剣鉾とは、祭礼の神輿渡御の先導を行うもので、神の渡る道筋を予め祓い清めて悪霊を鎮める。このため、剣鉾を手持ちの「鉾差し」により垂直に差される。その後を、神輿が氏子町内を渡御していく。 剣鉾の一時の中断を経て、現代、1997年/1996年に「粟田神社剣鉾奉賛会」が結成され、剣鉾が復活し東山系の鉾差しが行われる。鉾差しは、一乗寺・北白川・鹿ヶ谷・吉田などの地域と連携している。 剣先は真鍮の鋼製で薄く、歩行に伴い前後にしなる。額には「南無天王八大王子」「感神院新宮」「粟田社」、梵字、年号などが記されている。 剣鉾は重さ40-60㎏、長さ7-8mあり、剣差しは腰に「差し袋」という棹受けを付ける。ここで棹を受け、剣先を前後にしならせ、揺れにより下げられた鈴音をたてながら進む。江戸時代には、剣鉾で白川に架かる細い橋を渡るなど「曲持(きょくもち)」といわれるものに関心が集まっていた。鉾を持つ者の多くは転倒し、川中に落ちる者もあったという。剣鉾は「講中(鉾仲間)」、「町中(鉾町)」で守護されており、現在は18基、44本の剣鉾があり、そのうちの5、6本が祭りに参加している。かつては、45本が巡行したという。 祭礼では、阿古陀鉾と地蔵鉾が「夜渡り神事」という行列を行う。瓜生石の周りを3度巡拝する「れいけん(霊験)」の神事は、江戸時代に途絶し、現代、1995年に復活している。 剣鉾としてほかに、鷹羽鉾、瓜巴鉾、葵鉾、菊鉾、桐鉾、三鈷、柏鉾、夕顔鉾、弓矢鉾、獅子牝丹鉾、竹虎鉾、橘鉾、琴高鉾、松鉾、日月竜鉾、葡萄栗鼠鉾がある。 ◈神輿は、現代、1959年以来途絶えていた。2000年に復興され、2001年には「粟田神社神輿会」が発足している。2000年に41年ぶりに神輿渡御が復活している。 神輿は江戸時代後期、1862年製造であり、台輪(台座)は1.41m、重量は1.2tある。神幸祭では200人以上の舁き手により渡御する。青蓮院の四脚門から入御し、当社宮司が当社の旧本地仏であり、明治期(1868-1912)に青蓮院に遷された薬師如来に献幣する。その後、青蓮院門主が加持を授ける。 ◈江戸時代中期より前夜には、「十二灯」という造り物の灯籠が出て御輿を先行していた。拝殿を潜るなどの曲持も行われた。近代、大正期(1912-1926)末に途絶した。現代、2008年に夜渡り神事で大灯篭の風流灯籠、山車「粟田大燈呂」が復興している。青森の「ねぶた」の原型ともいう。 ◆胞衣の松 第119代・光格天皇(1771-1840)の胞衣の松がある。胞衣(えな/ ほうい)とは、後産で体外に排出される胎児を包んでいた膜、胎盤をいう。 現在、松は枯死しており、近くに楓が植えられている。 ◆花木 白椿の「名月」がある。紅葉が知られている。 ◆京都十六社朱印めぐり 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)は、1976年に始まり当初は14社だった。古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。専用の朱印帳で期間中に全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆アニメ ◈アニメーション『刀剣乱舞-花丸-(第1期)』『続 刀剣乱舞-花丸-(第2期)』(原作・DMM GAMES/Nitroplu、監督・直谷たかし(第1期)・越田知明(第2期)、制作・動画工房、第1期2016年10月-12月、第2期2018年1月-3月、第1期全12話、第2期全12話)の舞台になった。作品は2006年にゲームから始まり、その後ミュージカル、舞台化、アニメ、映画化された。境内には鍛冶神社がある。 ◆年間行事 歳旦祭・元旦祭(1月1日)、出世えびす祭(えびす神像特別公開、先着で甘酒接待)(1月9日-11日)、京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、節分祭・古札焚上神事(2月3日)、北向稲荷神社初午祭(2月初午日)、祈年祭・湯立て神事(2月17日)、大祓式・茅の輪くぐり(6月30日)、納涼ビアガーデン(7月最終土曜日)、鍛冶神社祭(8月第1日曜日)、粟田祭・出御祭(おいでまつり)(10月体育の日前々日)、粟田祭・夜渡り神事(れいけん祭)巡行(瓜鉾、地蔵鉾、十二灯により氏子地域を清める。)(10月体育の日前日)、粟田祭・神幸祭・還幸祭(宝輦が出る。)(10月体育の日)、粟田祭・例大祭(本宮・八坂神社より幣帛供進のため神職が招かれる。近隣社寺よりの来賓を迎え、本殿で舞楽の奉納などがある。)(10月15日)、新嘗祭・火焚祭(11月23日)、除夜祭(12月31日)。 月次祭粟田祭(粟田神社大祭)(毎月1日、15日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都の寺社505を歩く 上』、『史跡探訪 京の七口』 、『山科事典』、『京都琳派をめぐる旅』、『百々世草』、『剣鉾まつり』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都 神社と寺院の森』『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、 『京都のご利益めぐり』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、「粟田神社」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|