|

|

|

| * | |

| 積善院凖提堂(積善院)〔聖護院〕 (京都市左京区) Shiyakuzen-in juntei-do Temple |

|

| 積善院凖提堂 | 積善院凖提堂 |

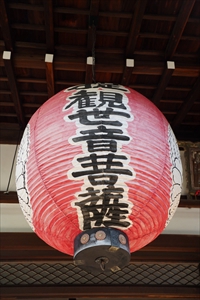

山門       拝殿  拝殿、「凖提観世音」の扁額  拝殿「凖提観世音菩薩」の扁額  本堂  本堂扁額「凖提観世音」  本堂、「辨戈天」の扁額  本堂  本堂  本堂      元積善院本堂  元積善院本堂、役の行者像  地蔵尊  地蔵尊  人喰い地蔵尊  人喰い地蔵尊  旧崇徳院地蔵堂(人喰い地蔵尊)  「南阿弥陀佛」の六字名号板碑  六字名号板碑  旧祠、現在は祀られていません。  旧祠、現在は祀られていません。   地蔵尊  三高地蔵   「准胝観世音」の石標  「准胝観世音菩薩」の石燈篭   「お俊伝兵衛恋情塚」の碑、「やつす姿の女夫連れ名を絵草紙に聖護院森をあてどにたどり行く」  4世・竹澤藤四郎、8世・竹本綱太夫、10世・竹澤彌七の供養塔  立誠講先達供養塔   |

聖護院の東に隣接する聖護院の塔頭・積善院(しゃくぜん-いん/せきぜん-いん)凖提堂(じゅんてい-どう)は、「五大力(ごだいりき)-さん」とも呼ばれる。 本山修験の4寺院(積善院・凖提堂・才知院・定泉院)という聖護院周辺にあった寺院が合祀している。本山派山伏の筆頭寺院になる。 本山修験宗の総本山、本尊は不動明王を安置している。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 鎌倉時代、1200年頃、当初、積善院は熊野神社北西、字出口に創建されたという。聖護院門跡による本山派山伏の統括事務を、門跡代行として実施する院家(いんげ)だったという。別院として本寺を補佐し諸法務を行った。「稱(なぎ)ノ坊」とも号された。 江戸時代、1799年、旧8月、凖提堂(熊野神社南東角)で本尊・凖提観音が開眼供養されている。 江戸時代末、才知院は定泉院に合祀される。 近代、1868年、積善院は準提堂と合併している。 また、1880年、積善院が凖提堂に移動合併されたという。 1899年/1880年、京都大学付属病院の建設に伴い、祟徳田より人喰い地蔵が当院に遷された。 1914年、積善院は現在地(聖護院の旧鎮守社跡地)に移された。準提堂の建物が境内に移される。以後、「積善院凖提堂」と呼ばれる。 現代、1952年、11月、お俊伝兵衛恋情塚が立てられた。 2000年、定泉院は積善院に合祀された。 2001年、定泉院の末裔・森田孝四郎により、定泉院の本尊・諸仏、既に合併していた才知院の本尊・諸仏を積善院が預かる。 2015年、積善院本堂が改築された。4寺院(積善院・凖提堂・才知院・定泉院)の本尊を合祀している。 ◆崇徳 天皇 平安時代後期の第75代・崇徳 天皇(すとく-てんのう、1119-1164)。男性。名は顕仁(あきひと) 、別名は讃岐院。京都の生まれ。父・第74代・鳥羽天皇、母・待賢門院藤原璋子(藤原公実の娘、白河院養女)の第1皇子。白河法皇(第72代)が璋子に産ませた子ともいう。鳥羽天皇は崇徳天皇を「叔父子(おじご)」と呼んだという。第77代・後白河天皇の兄。1123年、院政をしく曾祖父・白河法皇の意により、5歳で皇位を継承する。父・鳥羽上皇が院政を行う。1129年、白河法皇没後も鳥羽上皇の院政が続く。1140年、源雅定左大将着任をめぐり鳥羽上皇と対立した。1141年、鳥羽上皇に迫られ、3歳の異母弟・体仁(なりひと)親王(第76代・近衛天皇、美福門院得子の所生)が皇位継承する。以後、「新院」と呼ばれ、政令を出す「本院(鳥羽上皇)」との対立激化した。1155年、近衛天皇が急逝後、崇徳上皇は子・重仁(しげひと)親王の即位を望む。だが、異母弟・雅仁(まさひと)親王(第77代・後白河天皇、璋子の所生)が即位し、その子・守仁(もりひと)親王(後の第78代・二条天皇)が立太子となる。1156年、鳥羽法皇没後、崇徳上皇は、左大臣・藤原頼長、源為義、平忠正らと挙兵する。(保元の乱)。この平安時代初の乱に敗れ、讃岐国に配流され、その地で没した。46歳。 日本三大怨霊(ほかに菅原道真、平将門)の一人、天皇初の怨霊(讃岐院怨霊)として恐れられた。和歌に秀で『詞花和歌集』の編纂を命じた。陵墓は火葬所の山陵が白峰陵(しらみねのみささぎ)(香川県坂出市)にされた。没後、1177年、崇徳院の諡号(しごう)を贈られる。1184年、保元の乱の戦場跡、春日河原には粟田宮(左京区聖護院)が建立される。崇徳天皇が流された讃岐の御陵にも、鎌倉時代に御影堂が建立された。堂は白峰寺が管理し、白峰宮と呼ばれる。江戸時代、上田秋声の『雨月物語』にも崇徳の御霊が登場する。1868年、京都に白峰宮(白峯神宮、上京区)が建立された。 ◆光格 天皇 江戸時代中期-後期の第119代・光格 天皇(こうかく-てんのう、1771-1840)。男性。師仁(もろひと)、のち兼仁(ともひと) 。京都の生まれ。父・第113代・東山天皇の孫・閑院宮典仁(かんいんのみや-すけひと) 親王、母・大江磐代成子(いわしろ-ふさこ)内親王の第6王子。1772年、聖護院宮忠誉法親王の法弟になり、後継者に目された。1779年、第118代・後桃園天皇の死後、皇嗣がなく、養子になり践祚した。10歳で即位する。1788年、京都大火により皇居が炎上し、聖護院に遷幸する。父・典仁親王に太上天皇の尊号を奉上しようとし、1789年、前大納言・中山愛親(なるちか)に命じて先例を調べさせた。鎌倉・室町時代に2例あることを根拠とし、尊号宣下の承認を幕府に求めた。老中・松平定信は皇統を継がない者で尊号を受けるのは皇位を私するとして拒否した 。(尊号一件[事件])。以後、幕府との関係が緊張し、後の尊王思想に影響を与えた。1792年、幕府は、武家伝奏・正親町(おおぎまち)公明、議奏・中山愛親を処罰し、武家伝奏・万里小路(までのこうじ)政房の役を免じた。1794年、第118代・後桃園天皇の第1皇女・欣子(よしこ)内親王が中宮になる。1817年、恵仁親王(第120代・仁孝天皇)に譲位後は、院政を23年間行った。京都で没した。69歳。 朝儀を再興し、古制の復活に努めた。在位中に石清水社・賀茂社の臨時祭を再開した。朝廷内の復古派勢力は拡大し、後の尊王思想に影響を与える。博学で経学を好み、能文、作詩、和歌、音楽、管弦に秀でた。歌集『光格天皇御詠草』、宸筆日記『光格院日記案』がある。没後の1884年、中絶していた諡号再興により、第122代・明治天皇により875年ぶりに父・典仁親王に慶光(きょうこう)天皇の尊号が贈られた。 陵墓は泉涌寺山内の後月輪陵(東山区)になる。 ◆欣子 内親王 鎌倉時代-南北朝時代の皇女・欣子 内親王(きんし-ないしんのう、?-?)。詳細不明。女性。号は鷲尾、今林尼衆と呼ばれた。父・第96代(南朝初代)・後醍醐天皇、母・藤原為子/参議藤原実俊の娘とも。戦乱の世を嫌い出家し、京都嵯峨今林に住む。和歌に優れ『風雅和歌集』『新千載和歌集』『新続古今和歌集』などの勅撰集に入集されている。 ◆仏像 ◈本尊「不動明王立像」(94.9㎝)(重文)は、鎌倉時代作になる。旧積善院の本尊とされ、平安時代、智証大師(円珍、814-891)作ともいう。かつて、積善院遺構の現・行者堂に安置されていた。昭和40年代(1965-1974)に、収蔵庫形式の凖提堂内内陣に安置されている。 聖護院の本尊に似る。筋肉隆々ではなく、巻髪(けんぱつ)も丸みを帯び、忿怒相だが愛嬌に満ちている。右牙を上、左牙を外に出す。右手に降魔の剣(利剣)、左手に羂索(けんさく)を持ち、火焔光背を背に岩上に立つ。 木造、彩色、截金。 ◈才知院の本尊「凖提(准胝)観世音菩薩像」(320㎝)は、江戸時代の第119代・光格天皇勅願による旧凖提堂に安置されていた。光格天皇の没後、欣子内親王は凖提観音を本尊として供養した。 木造彫刻の凖提観音としては非常に大きい。細部の造形は緻密に表現されている。2人の龍王が控え、左に難陀龍王(兄)、右に跋難陀龍王(弟)になる。いずれも八大龍王の2人で仏法を守護する。五大力菩薩法要(2月23日)で開帳される。 海上安全・大漁満足、家内安全、滅罪消滅、病気平癒、恋愛成就、夫婦和合、安産子授け、旅行安全、息災延命、降雨などの功徳があるとされる。 ◈「弁財天」(非公開)は、正しくは「出世姫宮権現大弁財天女尊」という。江戸時代中期、1782年頃に造像され、旧才知院の本尊だった。 また、江戸時代後期、1779年に山本坊明住が造立させた。初め錦小路岩上通に祀られ、1783年に四条通新町西の炭座辻子に聖護院末寺の才知院を建立し、本尊として安置した。1788年の天明の大火で寺は焼失する。本尊は焼失を免れ、洛東の長泉寺に遷される。その後、近衛通鴨川東堤に才知院が再建され、江戸時代末期、定泉院に合祀された。近代、1872年に「太政官布告・修験道廃止令」により定泉院は廃寺になった。その後、末裔が現代、2001年まで護持していた。現在は、凖提堂に安置されている。 垂髪に冠を乗せ、身体には彩色による着物が表現され、さらにその上に本物の着物が着せられている。龍の上に乗り右手に剣、左手に宝珠を持つ。寄木造。 縁起がある。山本茂兵衛は目の不自由な在家信者だった。江戸時代中期、1779年旧8月28日の夜より、様々な不思議が起きた。旧9月2日に弁財天が姿を顕したという。後にその神徳により茂兵衛の眼病は治った。その後、神徳を聞きつけた人々が多く集まったため、町役から責められた。空いていた勧化所に移動する。1782年頃に弁財天は造像されたという。 現代、2014年に着せられていた着物が新調され、像の彩色は鮮明に残されていたことが判明した。着物は当時の宮中様式を伝え、技術的・材質的にも貴重な資料になった。 水に関するご利益、病平癒、平癒後の生き方も導びく。 ◈定泉院の本尊「役の行者(神変大菩薩、じんべんだいぼさつ)像」、「阿弥陀如来像」なども旧凖提堂本堂に安置している。 ◆建築 拝殿、現本堂(凖提堂本堂)、旧積善院本堂(現行者堂)がある。 ◈「現本堂(凖提堂本堂)」は、江戸時代に建立された。近代、1914年に聖護院の旧鎮守社跡の現在地に移動し、その際に本堂が拡張されている。現代、昭和40年代(1965-1974)に収蔵庫形式の内内陣が完成した。2014年には改修工事が行われている。この際に、近代、1868年の神仏判然令によって削り取られていた柱の菊の御門を復元している。 現在は、堂内に積善院ほか各院諸仏が安置されている。 ◆積善院 鎌倉時代前期、1200年頃に、積善院は当初、熊野神社北西、字出口(現在の京都大学付属病院の玄関付近)に創建されたという。聖護院門跡による本山派山伏の統括事務を、門跡代行として実施する院家(いんげ)だったという。別院として本寺を補佐し諸法務を行った。「稱(なぎ)ノ坊」とも号された。また、「仏乗院」「栴(せん/もみじ?)坊」と呼ばれ、陸奥・出羽に霞(支配地域)を有し東北に大きな影響力があった。 聖護院には積善院・若王子・住心院・伽耶院という4院家があり、積善院は聖護院門跡に次ぐ寺格を持っていた。院家それぞれに公家の子弟が入寺し、門跡を補佐する体制をとっていた。 室町時代より積善院は、聖護院の門主が行う宮中・室町殿での修法に常に出仕していた。 近代、1868年の神仏分離令・1872年の修験禁止令により、1880年に熊野神社の南にあった凖提堂へ移され「積善院凖提堂」と呼ばれた。1914年には聖護院の鎮守社があった現在地に移されている。 ◆定泉院 定泉院は江戸時代前期、1600年代後半頃に創建された。開基は円暁(?-1706)という。(「寺院明細」、1788)。役行者を祀る寺として、創建当初から聖護院に参勤していたとみられる。所在地は不明とされる。現・熊野神社の南、積善院に隣接していたともいう。 江戸時代後期、1788年の天明大火で多くの記録が焼失している。1850年に8世・森田妙道が定泉院を相続した。幕末に、定泉院は富士垢離の衰退から才知院を合祀している。 近代、1868年以降の神仏分離令により定泉院は廃寺になったという。ただ、1870年の「聖護院末寺調帳」にはまだ存在が示されている。1872年に「太政官布告・修験道廃止令」により廃寺になる。以後、末裔により畳店を商いとし、聖護院の畳の御用になっていた。諸仏は土蔵に祀られ、積善院が春秋の開扉法要を続けてきた。 現代、2000年に、定泉院は積善院に合祀された。2001年には、定泉院の末裔・森田孝四郎により、定泉院の本尊・諸仏、既に合併していた才知院の本尊・諸仏を積善院が預かる。2014年に積善院本堂が改修され、役行者像も本堂内の現在の場所に安置された。 ◆才知院 才知院は、江戸時代中期、1783年に、当初は四条新町西上ル炭坐町に創建された。本尊・弁財天を安置していた。同年に聖護院末になる。江戸時代後期、1788年に堂宇は天明の大火で焼失している。本尊は難を逃れた。 江戸時代後期、1799年に本尊は再建された才知院(左京区近衛通鴨川東堤)に祀られた。才知院は、鴨川での行の富士垢離(こり)を統括していた長泉寺(現・弥勒院)(左京区)の下寺として富士垢離に関わっていたとみられている。 幕末に、富士垢離の衰退から定泉院に合祀された。 現代、2001年に才知院・定泉院の遺物とともに積善院に合祀される。なお、弁財天と共に伝わる才知院縁起、多くの仏像・版木が遺され、才知院は弁財天を祀る箕面寺(箕面山瀧安寺)などとの関わりなどがあった。 ◆凖提堂 凖提堂は、江戸時代後期に熊野神社南東角に創建された。1799年旧8月1日に、本尊・凖提観音が開眼供養されている。聖護院宮盈仁(えいにん)親王(1764-1831)、第119代・光格天皇(1771-1840)も参詣した。天皇は、凖提観音の信仰を拡めた僧・豪潮に帰依し、豪潮の勧めもあり凖提観世音菩薩を祀る事を発願した。 禁裏・御所女中、霊鑑寺(左京区)などからも多くの寄進があり、現在の賽銭箱は二条新地の女性たちの寄進による。 近代、1868年に凖提堂は積善院と合祀した。1914年に、現在地に準提堂の建物が移された。以後、「積善院凖提堂」と呼ばれる。 ◆院家 院家(いん-げ)は、門跡寺院の別院で、本寺を補佐し諸法務を行う寺院、または、公家の子弟で、出家して門跡に付属する寺の住職になった者も意味した。 聖護院には積善院のほか、若王子・住心院・伽耶院の4院家があった。各院家に公家子弟が院家として入寺し、門跡を補佐した。 修験本山派では、霞(かすみ)と呼ばれる支配地域を所有していた。院家などの先達は、1国1郡単位の霞を統轄しこれを聖護院門跡が保障した。院家などの先達は、その地の有力修験者(年行事・触頭)に霞支配を委任し、得分を上納させていた。 ◆人喰い地蔵 ◈地蔵堂に石造の「崇徳院(すとくいん)地蔵」と呼ばれる地蔵尊が安置されている。鎌倉時代に造立されたという。右手に錫状、左手に宝珠を載せる。厚肉彫、花崗岩製、像高1.5m。 「崇徳地蔵」、「人喰い(ひとくい)地蔵」とも称されている。崇徳院(すとくいん)が「ひとくい」に転訛したともされている。崇徳院の霊を鎮めるために、庶民により安置されたという。祀られていた崇徳院御影堂の遺仏という。 平安時代後期、1156年に保元の乱が起きた。皇位継承に関し崇徳上皇(第75代、1119-1164)と第77代・後白河天皇(1127-1192)、摂関家では藤原頼長(1120-1156)と藤原忠通(1097-1164)とが対立した。崇徳上皇・頼長側は源為義(1096-1156)・平忠正(?-1156)の軍、後白河天皇・忠通側は源義朝(1123-1160)・平清盛(1118-1181)の軍が交戦し、崇徳上皇派の敗北で終結した。 崇徳上皇は讃岐国に配流される。上皇は自らの魂が望郷の鬼と化さぬ様にとの願いを込め、3年の月日をかけて五部大乗経を写経する。弟・藤原忠通を通じて写経は後白河天皇に送り届けられた。その後、上皇のもとに写経が送り返された。絶望した上皇は、経文は鬼神に捧げ自らも鬼と化して恨みを晴らすとした。自らの舌先を食い破り、その血で誓いをたて都を呪ったという。1164年に崇徳院は配流先で亡くなっている。 崇徳院が非業の死を遂げた後、京都では後白河天皇派に関する人々が相次いで死去した。1175年には疱瘡(ほうそう)の流行、1177年の安元の大火では、京都の3分の1を焼失している。同年、鹿ヶ谷事件が起きた。後白河法皇近臣の藤原成親・師光 (西光) ・成経・僧の俊寛らによる平家打倒の謀議が露見し逮捕される。 人々は、これらを崇徳院の怨霊の祟りと恐れた。崇徳院の霊を慰めるために崇徳院地蔵を建立し、当時の聖護院の森(現・京都大学病院敷地内)中に祀ったという。また、1184年に、後白河法皇は、保元の乱戦場の白河北殿跡に、崇徳院の怨霊を鎮めるために崇徳院粟田宮を建てたという。さらに左大臣・藤原頼長、源為義の霊も合祀された。その後、鴨川の氾濫で幾度か被災した。 鎌倉時代中期、1237年に、聖護院の森の西北(聖護院川原町、崇徳田、京都大学病院付近)に遷されたともいう。この地に、崇徳院御影堂があったともいう。 江戸時代には、崇徳院は菅原道真(845-903)、平将門(?-940)と並び日本三大怨霊の一人に数えられる。 近代、1899年に、聖護院の森の一部が京都大学付属病院の敷地(病院西構内南西付近とも)になり、唯一残されていた地蔵尊が積善院に遷された。また、1880年頃に当院に遷されたともいう。旧地には、崇徳宝物塚、装束塚が残るともいう。 ◈京都大学の「祟地蔵(たたり-じぞう)」についての伝承がある。 近代、1932年に京都大学では動植物学教室建設のために、土地(百万遍知恩寺東、白川街道沿)を購入し地均(じなら)し工事を行ったところ、地中より石地蔵が数多く出土した。地蔵は構内隅に放置され、酷い扱いを受けた。そのうち、工事請負人の男が原因不明の急病で死んだ。関係者らは地蔵の祟りと噂し、大学側は一笑に附した。木造洋館が完成すると、大工棟梁、工事人、大学の建築部長が相次いで亡くなり、会計課長は出張先の樺太出で没した。出入り商人の一人が、紀伊郡(京都府)横大路村の稲荷下げの婆に神祓いを頼むと、石地蔵(大日如来)の祟りだと継げた。如来は立腹しており、まだ6人の命を奪うという。一日も早く祀り、毎日水を供えること。古狸2匹も憑いており、これも祀るようにと告げた。大学の某教授にこの話を伝えると、鼻先で嗤った。その後、教授は病死する。その後、4人の教授と出入り業者らが寄付し、200余円で構内2坪ほどの台場に石地蔵・狸の祠を祀り、供え物をし祭典を執り行う。毎年盆の28日には例祭を行った。 その後、1899年に医科大学が設けられて間もない頃のことという。某日、吉田町の農家の男が医科構内を覗くと、空き地に石地蔵が放り出されていた。この石地蔵を家に運び入れ、石屋に頼み穴を穿ち手水鉢にし、便所の口に据えた。10年近くして農家の者は皆死に絶える。親類縁者は合議の上、医科大学構内へ戻すことにした。 大学では放置していたところ、地蔵付近の草刈りをすると祟られる、掃除夫が病死した、負傷したなどの風説が流布した。当時の学部長が掃除夫に草刈りを命じると、掃除夫は祟地蔵の由来を話した。学部長は取り合わず、やむなく掃除夫が草刈りすると何事も起こらず、せせら嗤った学部長は、その後、急病死した。 後に大学は、草原から地蔵を遷すことを小使に命じた。小使は、地蔵に詫びて槻(けやき)の古木の根元に遷した。その後、樹は成長し地蔵を抱きかかえ巻き込み、その枝は医科事務室の軒端を覆い、室内を暗くした。学部長・事務員らは額を募り、出入りの植木屋に伐採を頼む。男は7日間の若王子滝での水垢離を終え、念仏を唱えながら枝を伐り払うと何事も起こらなかったという。この話は、1923年の出来事という。 ◆三高地蔵 境内北西の東寄りの一角に「三高地蔵(さんこう-じぞう)」と呼ばれる地蔵尊が祀られている。京大前身の第三高等学校(1889-1949)に由来する地蔵尊という。 かつて、三高構内にあり、当時の学生が学園祭で多くの地蔵を赤褌に裸で担いだ後に、運動場の片隅に放置したままになっていた。それを目にした左京区吉田二本松町の長老が、相談の上、一体を町内に遷し町の守りに祀ることにした。その後、現代、2013年頃に近隣町民だけでの世話が困難になり、当院に奉納されたという。 ◆お俊・伝兵衛 江戸時代前期、1702年暮れに、かつて周辺に広がっていた聖護院の森で若い男女の縊死(いし、首吊り)による心中事件があった。男は釜座三条(釜座姉小路下ル)の呉服商・井筒屋伝兵衛(23歳)、女は四条通先斗町上ル近江屋金七の抱え遊女・お俊(阿俊)(20歳)だった。お俊の家は、東堀川通下立売下ル東にあったという。2人は添えない恋仲になり聖護院の森で心中したという。 事件はその後、ほかの事件も加味され脚色され、複数の作者により人形浄瑠璃・歌舞伎狂言作品として形成されていく。 江戸時代前期-中期、元禄-宝永年間(1688-1711)に、都太夫一中(みやこだゆう-いっちゅう、1650-1724)は、浄瑠璃の一派「一中節(いっちゅう-ぶし)」を創始して事件を題材に上演した。 江戸時代中期、享保年間(1716-1736)には古浄瑠璃、歌祭文(うたざいもん)の題材になった。 歌祭文は、近世に行なわれた俗曲だった。本来は宗教上の祭文であり、修験山伏は錫杖を振り、法螺貝を吹いて神仏の霊験などを語った。この当時には芸能化し、市井の事件・風俗を詠み込み、三味線を伴奏にした祭文読(さいもんよ)みとして演じられた。 浄瑠璃・歌舞伎作者・近松門左衛門(1653-1724)は、人形浄瑠璃「近頃河原達引(ちかごろ-かわら-の-たてびき)」に仕立てた。江戸時代中期、1782年に上演された。恋仲の井筒屋伝兵衛、遊女お俊に、亀山勘定役人・横渕勘左衛門が絡む。2人は聖護院の森での心中寸前に、勘左衛門の悪事が露見し結ばれる筋立てだった。当時、心中事件を作品として扱うことはことは御法度(禁止)とされていたため、心中は回避されている。 2人の墓は当初、要法寺(左京区)にあったという。また、聖護院の森には古くより2人の供養塔が立てられていたという。その後、供養塔は積善院凖提堂の境内に移された。なお、聖護院の森はいまは存在しない。 現代、1952年11月、事件250回忌に際して、境内に「お俊伝兵衛恋情塚」が立てられた。発起人として、義太夫節(浄瑠璃)大夫・豊竹山城少掾(とよたけ -やましろ-の -しょうじょう、1878-1967)、義太夫節・8代目・竹本綱太夫(1904-1969)、文楽義太夫節三味線方・6代目・鶴沢寛治郎(1887-1974)、文楽義太夫節三味線方・10代目・竹沢弥七(1910-1976)、人形浄瑠璃人形遣い・4/3代目・吉田文五郎(1869-1962)、歌舞伎役者・2代目・中村鴈次郎(1902-1983)、歌舞伎役者・4代目・中村富十郎(1908-1960)、歌舞伎役者・13代目・片岡仁左衛門1903-1994)らがいた。 発起人は写経し供養塔の傍らに埋納した。碑には「やつす、姿の女夫連れ、名を絵草紙に聖護院、森をあてどにたどり行く」(浄瑠璃『近頃河原の達引』、1782年初演)と最後の一節が刻まれている。 ◆五大力尊法要 五大力菩薩法要(2月23日)では、秘仏五大力菩薩が一日だけ開帳され、法要が行われる。 五大力とは、三宝(仏・法・僧)と国土を守護する大力のある5人の菩薩、金剛吼(こんごうく)、竜王吼、無畏十力吼(むいじゅうりきく)、雷電吼、無量力吼をいう。後に家を守る仏として信仰も集め、「五大力さん」と呼ばれた。 当日は、午前に開白法要、本堂で大般若転読法要が行われる。聖護院の管長を導師に招き、一山僧侶・山伏衆が式衆として、『大般若経』600巻の転読法要を行う。山伏は法螺貝を鳴らし入る。午後には、柱源(はしらもと)護摩供が行われる。役門正統として聖護院にのみ受け継がれてきた。自らの三毒・穢れを炎で焼き尽くし、人間本来の清浄さに還り立つ。護摩木を投じ焚き上げる。 当日は家内安全・盗難除け・交通安全の御札・御守が授与される。 ◆年間行事 修正会(正月元日)(非公開)、節分会(2月2日-3日)、お俊・伝兵衛追善供養(2月15日)、五大力菩薩法要(2月23日)、春彼岸追善法要(3月中旬)、盂蘭盆追善法要(8月16日)、地蔵盆法要(8月24日頃)、秋彼岸追善法要(9月中旬)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『平安の都』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都の寺社505を歩く 上』、『おんなの史跡を歩く』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『新版 京のお地蔵さん』、『おんなの史跡を歩く』、『京の寺 不思議見聞録』 、『京都戦国武将の寺をゆく』、『日本怪談実話(全)』、ウェブサイト「積善院凖提堂」、ウェブサイト「京都大学新聞 2023年5月16日」、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|

| |

|