|

|

|

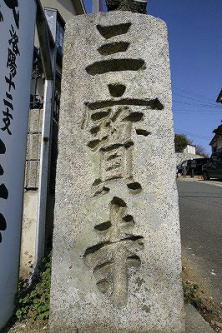

| 三宝寺 (京都市右京区) Sampo-ji Temple |

|

| 三宝寺 | 三宝寺 |

|

|

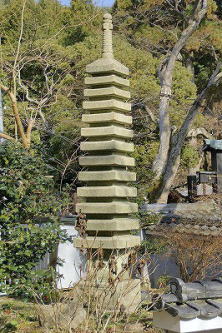

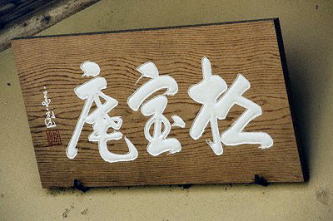

冠木門(かぶきもん)の山門       本堂  本堂、扁額「金映山」  本堂、日蓮、日朗、日像の三菩薩、三宝尊、鬼子母神、大黒尊天が祀られている。  本堂  庫裏   浄行堂   妙見宮への参道  千躰佛釈迦堂  鐘楼ね忍辱の鐘  三十番神堂  大黒堂  大黒堂  大黒堂、みくじダルマ  最上稲荷殿  子宝犬   満願妙見宮   茶室「松宝庵」、脇に枝垂桜が植えられている。  茶室「松宝庵」  境内東の谷、杉林の中にある茶道山田宗徧四方庵旧蹟、「山田宗徧四方庵居之地」の石標が立つ。  境内墓地の高台にある常寂光院宮の墓  豊臣秀頼、淀殿、国松の供養塔   枝垂れ桜   楊梅(やまもも)の巨木  |

鳴滝より周山街道(国道162号線)を外れ、北西への坂道を登りつめると白砂(しらすな)山中腹に三宝寺(さんぽう-じ、三寶寺)はある。正式には「日蓮宗中本山三寶寺」「妙護国三宝寺」と呼ばれている。山号は金映山という。 日蓮宗、本尊は釈迦如来。 洛陽十二支妙見めぐりの第11番、戌(西北西)、「鳴滝の妙見さん」とも呼ばれている。 ◆歴史年表 江戸時代、1628年/1627年/1629年、第108代・後水尾天皇の内旨(ないし、朝廷からの内々の沙汰)を得て、右大臣・今出川(菊帝)経季(つねすえ)、中納言・中山(今城)為尚(ためひさ)が、中正院日護の帰依を受け、日護を開山として建立された。以後、両家の菩提寺になる。 1631年、後水尾天皇の内旨を受け、「金映山妙護国院三寳寺」の号を贈られる。この年に開山したともいう。 1637年、2世・日英が継ぐ。その後、3世・日逞が引き継ぐ。最盛期には、塔頭寺院は12/13を数えた。 1652年、茶人・山田宗徧(やまだ-そうへん)は、千宗旦より皆伝を受け、境内に四方庵を営む。 幕末、維新の変動により一時衰微はした。その後、荒廃した。 近代、1929年、第124代・昭和天皇の即位式の建物の一棟が移築され本堂になった。 現代、1981年、宗祖日蓮大聖人700遠忌の際に、増改築・修理などが施されている。 ◆中正院 日護 江戸時代前期の僧・仏師の中正院 日護(?-?)。詳細不明。男性。中正日護。36歳の時、壇林を辞し、諸国を遍歴した。41歳で霊夢により彫刻を始めた。1637年、西賀茂に隠棲し、一坪の移動可能な庵「蝸室」に住し、法華経と刻刀のみで造仏を続けたという。このため、蝸牛法師と呼ばれた。一糸文守(いっし-ぶんしゅ)とも親交があった。 生涯に一万の仏を刻んだという。三宝寺の本尊・一千体仏などを造仏した。深草・瑞光寺の本尊・釈迦如来座像も日護作で、胎内に法華経一巻、五臓六腑を形作ったものが納められている。ほかに、本圀寺、妙顕寺、身延山、本遠寺にもある。 ◆今出川 経季 江戸時代前期の公卿・今出川 経季(いまでがわ-つねすえ、1594-1652) 。男性。初名は宣季、菊亭(きくてい)経季。父・権中納言・今出川季持。今出川晴季の孫。1613年、従三位、権大納言、1628年、正二位に進み、1644年、武家伝奏(てんそう)になった。1652年、右大臣に昇る。59歳。 ◆古奈姫 江戸時代前期の古奈姫(こなひめ、?-?)。詳細不明。女性。父・氏家行広。武将・京極高次(1563-1609)の夫人・常高院(浅井初、1570-1633)の養女になる。豊臣秀吉の側室・淀殿の姪に当たる。今出川(菊亭)経季の夫人になった。 三宝寺(右京区)に立つ豊臣秀頼らの供養塔を立てたとみられている。 ◆中山 為尚 江戸時代前期の公卿・中山 為尚(なかやま-ためひさ、1604-1662)。今城(いまき)、冷泉(れいぜい)。父・中山(冷泉)為親、母・五条為経の娘。1611年、叙爵され、1613年、10歳で元服し侍従になる。1635年、従三位になる。1641年、正三位に昇り参議になり、翌日に辞退した。権中納言に任じられた。1649年、帯剣を許される。病のために権中納言を辞退した。59歳。 ◆豊臣 秀頼 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・豊臣 秀頼(とよとみ-ひでより、1593-1615)。男性。幼名は拾(ひろい)、お拾、拾丸。大坂城の生まれ。父・豊臣秀吉、母・側室茶々(淀殿)の次男。誕生2カ月で豊臣秀次の娘(槿姫?)と婚約する。1595年、秀次の自刃後、伏見城に移る。1596年、禁裏で元服した。1598年、秀吉没後、家督を継ぎ遺命により大坂城に移る。1600年、関ヶ原の戦いは、東西軍共に秀頼のための戦いとした。戦後、徳川家康は秀頼を直轄地のみの知行とし、一大名に落とされる。1603年、後の2代将軍・徳川秀忠の娘・千姫と結婚した。1611年、二条城で家康と会見する。1614年、方広寺鐘銘事件後、家康と決裂し、大坂冬の陣になる。1615年、夏の陣になる。23歳。 大坂城落城と共に秀頼と母は自害、子・国松も捕らえられ殺された。妻・千姫は、家康の命により城から救出される。秀頼と側室の間の娘・奈阿姫(天秀尼)は、千姫の助命により仏門に入った。 ◆淀殿 安土・桃山時代-江戸時代前期の淀殿(よど-どの、1569?-1615)。女性。名は茶々(ちゃちゃ)、通称は二の丸殿、西の丸殿、淀君は後世の呼称。近江国(滋賀県)の生まれ。父・浅井長政、母・お市の方の長女。1573年、織田信長によって包囲された小谷城落城の際に、母、ちゃちゃら娘は信長のもとに送り返され養われる。1582年、信長の死後、母の再婚によって柴田勝家の越前北庄城に移る。1583年、賤ヶ岳の戦いで、勝家は秀吉に攻められ勝家、母は自害する。ちゃちゃら3人の娘は秀吉に保護された。1588年頃、秀吉の側室になる。1589年、山城・淀城に入り、淀殿、淀の方、淀の局と呼ばれた。同年、鶴松(棄丸)を産むが夭折した。1590年、秀吉の小田原攻めに同行した。1592年、文禄の役に肥前名護屋に赴く。1593年、大坂城で次男・秀頼を産み嫡子になり、権勢を振るう。1594年、菩提寺養源院を建立した。1598年、秀吉死後、遺言により秀頼と共に大坂城に入り、正室・北政所を凌ぐ。1615年、大坂夏の陣で豊臣方が敗れ、秀頼と共に自害する。49歳。 秀吉の死後は秀頼の後見を果たした。 ◆豊臣 国松 江戸時代前期の豊臣 国松(とよとみ-くにまつ、1608-1615)。男性。初名は秀勝。父・豊臣秀頼、母・側室・伊茶(渡辺五兵衛の娘。小田原北条家の家臣成田氏の娘とも)。生後すぐに若狭京極家に預けられる。乳母の兄・若狭の砥石屋弥左衛門の養子になる。1614年、大坂冬の陣で、常高院と共に大坂城に入城した。 1615年、大坂夏の陣で、田中六郎左衛門(京極家侍、傅役、乳母の夫)、13歳の宗語、乳母と共に城を落ちた。伏見の農人橋下に潜んでいたところを捕えられた。京都所司代・板倉勝重のもとに連行され、市中車引き回しの後、家康の命により六条河原で斬首、田中六郎左衛門、長宗我部盛親も共に斬首された。7/8歳。 墓所は当初、京極家菩提寺の誓願寺(中京区)にあった。秀吉側室・松の丸殿が遺体を引き取り埋葬している。1634年、松の丸殿が亡くなり、国松、松の丸殿の墓は並んで立てられた。近代、境内が縮小になり、墓地は残された。1904年、2基はともに阿弥陀ヶ峰麓(東山区)に改葬された。 ◆山田 宗徧 江戸時代前期の茶人・山田 宗徧(やまだ-そうへん、1627-1708)。宗円、周学(しゅうがく)、周覚。父・長徳寺4世・明覚(みょうかく)、母・山田監物(松江藩主・堀尾忠晴重臣)の娘。寺を継ぐ。その後、茶道を志し還俗し、小堀遠州に入門した。1644年、18歳の時、千宗旦に弟子入りする。1652年、皆伝を受け、鳴滝・三宝寺の塔頭・凉池院に住し、傍らに茶室「四方庵」を建てた。宗旦から千利休伝来の「四方釜」を譲られた。大徳寺・翠厳和尚から「四方庵」の茶号を贈られる。1655年、宗旦の推挙で、三河国吉田藩・小笠原忠知の茶頭になり、「不審庵」「今日庵」「力囲斎(りきいさい)」の号を与えられる。同藩4代に仕え、臨済寺で参禅得道、「栽松庵」を設けた。飯村、小坂井に大名接待の茶屋を設けた。1697年、吉田より江戸・本所に移り、宗徧流茶道を興した。宗旦弟子・吉良上野介義央の茶事指南になる。播州赤穂浪士・大高源五(変名・脇屋新兵衛)が宗徧に弟子に入り、宗徧より吉良邸での茶会の日を聞き、1702年、赤穂浪士は討入を決行した。宗旦四天王の随一とされる。江戸で死去した。著『茶道便蒙(べんもう)抄』など。81歳。 ◆常寂光院宮 江戸時代後期の皇子・常寂光院宮(1832)。男性。父・第120代・仁孝天皇、母・掌侍(ないしのじょう、宮中女官)女官・今城媋子(いまき-たつこ)(今城定成の娘)の第5皇子。0歳。 墓は三宝寺(右京区)にある。 ◆水口 市松 江戸時代後期の新撰組隊士・水口 市松(みずぐち-いちまつ、1824?-1868)。父・藤田兵助忠善。若狭藩側用人、伊勢津藩士、津藩藤堂家より脱藩し、京都の医師・水口家の養子になる。1864年、新撰組に入隊し、六番組に所属した。1866年、三条制札事件で原田左之助の七番組に所属し奮戦し、褒賞金を賜る。1867年、幕臣取立で見廻組御雇の格を得る。1868年、鳥羽・伏見の戦いで淀で銃撃により戦死した。42歳?。 墓は三宝寺(右京区)にある。 ◆仏像・木像 ◈ 本堂には、日護作の「釈迦如来」、「多宝如来」、「日蓮大聖人、「子育鬼子母神」、そのほか「三宝尊」、「大黒尊天」、日蓮、日朗、日像の御真骨を祀る。開山の日護は彫刻に長じていた。 ◈ 日護作として、妙見堂の本尊「北辰妙見大菩薩」、千躰佛釈迦堂の中央に安置の「六尺坐像」、周囲の三寸立像の「釈迦仏千体」は、「世継ぎの釈迦仏」といわれている。 三十番神堂の「三十神」、「加茂大明神」2体も日護作という。 ◈ 大黒堂に祀られている福徳神の「三面三宝(みたから)大黒福寿尊天」は、平安時代の天台宗開祖・伝教大師(最澄)作という。鎌倉時代の日蓮が比叡山遊学の際に、開眼入魂した三面六臂の秘仏とされる。60年に1度の甲子の年に開帳されている。大黒尊天初講会(1月17日)では、本堂で出開帳する。 ◈千躰佛釈迦堂の中央に「六尺坐像」、周囲に三寸立像の「釈迦仏」1000体を祀る。仏像は日護の作という。世継ぎのお釈迦仏といわれている。子宝を授かるという。 ◆建築 ◈ 「山門」は、冠木門(かぶきもん)になる。 ◈ 「本堂」は、近代、1929年、第124代・昭和天皇の即位式建物の一棟が移築されている。旧本堂は、古奈姫の寄進・建立による。 ◈ 「千躰佛釈迦堂」は、現代、1984年に再建された。 ◈ 「満願妙見宮」は、現代、1972年に宮殿が再建される。 ◈「大黒堂」は、現代、1995年に再建された。 ◆満願妙見宮 境内の東にある小高い山の中腹に、満願妙見宮がある。寺が開かれて以来祀られており、日護作という北辰妙見大菩薩を安置する。菩薩は、運気、寿福、方位を司る神という。厄除け、招福、戌歳生まれの人の祈願所であり、安産の御加護がある。 江戸時代初期には、「洛陽十二支妙見」の「戌の妙見宮」、また、「鳴滝の妙見さん」と親しまれた。関西一円に知られていた。講社も10数社を数えたという。最盛期の江戸時代後期、天保年間(1830-1843)には社殿なども整えられたという。幕末、近代以降の混乱、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈などにより衰微した。現代、1972年に宮殿が再建される。1986年に「洛陽十二支妙見」が200年ぶりに再興されている。 ◆諸仏諸神 ◈ 「浄行堂」には、煩悩、けがれ、罪障を洗い流す浄行菩薩を安置する。水大の徳を持ち、水子供養の「水かけ地蔵様」ともいわれている。 ◈ 「三十番神堂」には、毎日、日替わりで守護する三十神を祀る。妙法経(法華経)守護神になる。三十神は日護作という。加茂大明神も2体祀られ、夢告によるという。 ◈ 「最上稲荷殿」の祭神は、茶吉尼天(だきにてん)になる。大黒福寿尊天の眷属(けんぞく、従者)ともいう。商売繁盛、五穀豊穣の信仰がある。寺鎮守稲荷、屋敷神、法華経の守護神になる。 ◈ 「大黒堂」には、福徳神の三面三宝(みたから)大黒福寿尊天を祀る。伝教大師(最澄、766/767-822) 作という。日蓮(1222- 1282)が比叡山遊学の際に、開眼入魂した三面六臂の秘仏になる。60年に1度の甲子の年に開帳されている。現代、1995年に再建された。 大黒天初講会は、1月第3日曜日、甲子祭は60日毎の甲子の日になる。 ◈ 子宝犬は、近代、1944年に奉納された。十二支の方位盤が台座になっている。 ◆茶道宗徧流 江戸時代前期の茶道宗徧流の流祖山田宗徧(1627-1708)は、京都に生まれた。長徳寺の住職の子として、僧職に就くが、還俗して茶道を志した。小堀遠州、千宗旦に学び、宗旦四天王のひとりとされる。1652年、当寺の東谷の塔頭「凉池院」に住し、茶室を建てた。宗旦から千利休伝来の「四方釜」を譲られ、大徳寺・翠厳和尚から「四方庵」の茶号を贈られる。1655年、三河・吉田藩主・小笠原家の茶頭となる。1697年、職を辞し、江戸本所で宗偏流を開いた。 現在、「四方庵」旧跡には、十世山田宗偏家元により立てられた記念碑のみがある。大黒尊天初講会(1月17日)では、宗徧流の献茶、茶室「松宝庵」ではお茶席の接待が行われる。 ◆文化財 ◈「三宝寺御書(宗祖遺文録外御書)」は中山日護の編集という。日護が常に持参したという。 ◈「忍辱の鐘」は、本山・本法寺開山の日親作という。当山三世・日逞の代に譲られたという。 ◆供養塔・古奈姫 江戸時代前期、1631年に、第108代・後水尾天皇(1596-1680)は、当寺に「金映山妙護国院三寳寺」の号を贈った。醍醐・三宝院を連想させる山号は、豊臣秀吉(1537-1598)・豊臣家への追慕の意味が込められているという。徳川政権に抗し続けた天皇ゆかりの寺になった。 三宝寺境内の妙見宮の参道脇に、豊臣秀頼(1592-1615)・淀殿(1569?-1615)・国松(1608-1615)の供養塔がひっそりと立つ。江戸時代前期、1615年の大坂夏の陣で大坂城落城の際に、秀吉の3男・秀頼と秀吉側室・淀殿は、逃れたものの捕縛されともに自害した。秀頼の子・国松も、逃れたものの捕えられた。市中引き回しの後、六条河原で斬首された。 三宝寺は、菊亭(今出川)家、今城(中山)家の両公家の菩提所になっている。今出川(菊亭)経季(1594-1652)の夫人・古奈姫(こなひめ、?-?)が供養塔を立てたとみられている。 古奈姫の父は、織田信長(1534-1582)・秀吉に仕えた武将・氏家行広(1546-1615)だった。古奈姫は武将・京極高次(1563-1609)の夫人・常高院(浅井初、1570-1633)(淀殿の妹)の養女に出されている。古奈姫は淀殿の姪に当たる。大坂夏の陣で父・行広は、大坂城落城とともに秀頼の介錯をして自刃したという。兄弟の内、男児3人は京都に逃れ、妙覚寺(上京区)で自刃に追い込まれた。 古奈姫は、三宝寺の本堂を建立・寄進し、この供養塔も立てた。徳川家の目を避けながら菩提を弔ったという。 いつの頃からか、この供養塔を撫でると良縁を得て、早い結婚が成就するとの俗信が生まれた。現在は「縁結びの塔」とも呼ばれている。 ◆墓 ◈豊臣秀頼(1592-1615)・淀殿(1569?-1615)・国松(1608-1615)の供養塔が立つ。3人の各戒名「嵩陽寺殿秀山大居士」「大虞院虎英岩大禅定」「涌世院霊山智品大童子」が刻まれている。 ◈第120代・仁孝天皇の第5皇子・常寂光院宮(1832)の墓が境内墓地にある。 ◈菊亭(今出川)家、今城(中山)家の墓がある。 ◈新撰組隊士・水口市松(1824?-1868)の供養塔がある。中川家墓地に父(藤田兵助忠善)らとともに葬られている。 ◆花木 ◈参道両脇に、東宮御所より譲られ、実生により育てられたという花梨(かりん)の木がある。5-6月に花が咲く。 ◈本堂脇の「御車返しの桜」(京都市の「保存樹」、2004)は、江戸時代中期、宝暦年間(1751-1763)に、京都御所の菊亭家邸内より根分け移植された。その美しさに、帝が車を返したということから名づけられたという。 ◈茶室脇の「枝垂れ桜」は、円山公園の枝垂れ桜と同種同根という。境内には、ほかにヤマザクラも植えられている。 ◈楊梅(やまもも)(京都府「府民の木」)は、樹齢700年という。 ◈冠木門近くには、楓の巨木が植えられている。 ◆祭礼 ◈「ほうろく灸祈祷会」は土用の丑の日(7月19日)に行われる。「暑気封じ、頭痛封じ、中風封じ」祈祷では、呪文を書いた素焼きの「焙烙(ほうろく)」を頭の上にのせ、もぐさに火をつけて祈祷する焙烙灸で知られている。木剣で九字を切り、悪鬼邪霊を払う祈祷が行われる。商売繁盛の「あじさい祈祷」、諸病封じの「きゅうり封じ祈祷」も行われる。 ◈「厄落としの大根焚き、お会式(おえしき)」(12月5日)は、日蓮報恩法要であり、日蓮、日朗、日像の御真骨が開帳され、「厄落としの祈祷」が行われる。 中風封じの「大根焚き(だいこだき)」が催される。檀家の人々の接待により、中風封じの祈祷済みの大根と嵯峨豆腐揚げ炊き合わされ、ゆず御飯が振舞われる。 ◆年間行事 新年祝祷会(正月元旦)、大黒尊天初講会(三面大黒福寿尊天を本堂で出開帳、茶道宗偏流の献茶が行われる。)(1月17日)、節分方除け祭(満願妙見大菩薩御宝前で星祭秘法、方除け祈祷。)(2月3日)、水行祈祷会(行僧による「水行式」で、経文を唱えながら水をかぶる水行。)(2月)、春季彼岸法要(3月)、妙見宮春季祈祷会(4月12日)、春季大祭(4月第3日曜日)、千団子鬼子母神祭 (5月10日)、ほうろく灸祈祷会(7月19日)、盂蘭盆法要(8月18日)、秋季彼岸法要(9月23日)、妙見宮秋季祈祷会(11月3日)、厄落としの大根焚き(12月5日)。 月並祭(月例祭)(毎月1日)、甲子祭(60日毎の大黒尊天御縁日・甲子の日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『古都歩きの愉しみ』、『新選組と幕末の京都』、『京都隠れた史跡100選』、『京の福神めぐり』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|