|

|

||

| 宝塔寺・七面宮 (京都市伏見区) Hoto-ji Templ |

||

| 宝塔寺・七面宮 | 宝塔寺・七面宮 | |

|

|

|

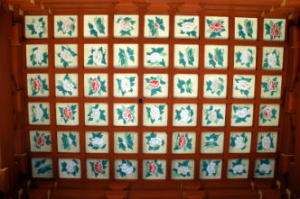

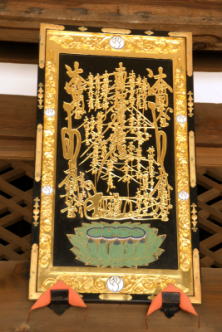

総門(四脚門)(重文)、仁王門へ向かう参道は緩やかな坂となっており、その両脇に塔頭が建ち並んでいる。     仁王門  仁王門扁額「深草山」  仁王門、牡丹の天井画  仁王門  仁王門、金剛力士像、江戸時代、1670年、康楷作の那羅延金剛(ならえんこんごう)  仁王門、康圃作の密遮金剛(みっしゃくこんごう)  本堂  本堂扁額  本堂  多宝塔(塔婆、重文)  多宝塔(塔婆)、一層目は行基(ぎょうき)葺、二層目は本瓦葺になっている。上の写真は一層目の行基葺で段がある。   高麗門、奥に客殿  高麗門    鼓楼  長廊下  鐘楼     像尊本廟  日蓮銅像  経一丸さま(日像)像  千佛堂鬼子母神千体仏  三十番神堂   千塔塚、昭宣塚、下が藤原基経の供養塔「昭宣塚」   日像荼毘處、参道中ほど北にある  日像荼毘處、参道途中北側にある。  平安時代の旧極楽寺の伽藍石  本山妙顕寺歴代墓所  痔守護秋山霊  宗有と妻・妙正の墓(宗有・妙正夫婦塚)  宮本伊織(みやもと いおり)の墓  「源氏物語藤裏葉の苑」の碑、総門北の脇  塔頭・霊光寺  境内から南に伏見桃山城を望むことができる。

拝殿  拝殿  拝殿の奥にある本殿    妙見堂、本堂の西に建つ。  妙見堂  常冨稲荷大明神  熊鷹大明神、瘡守大明神、天照大明神  熊鷹大明神、瘡守大明神、天照大明神  鷹義大明神  清鷹姫大神  都都逸大明神、芸能守護 |

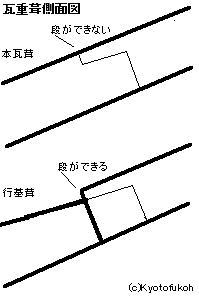

宝塔寺(ほうとう-じ、寶塔寺)は、東山の七面山の南西麓にある。七面山(しちめんさん)、西見延(にしのみのぶ)、巽霊山(たつみのれいざん)ともいわれた。 境内は山の中腹にあり、1万坪の広さを有する。山号は深草山(じんそうざん)という。 日蓮宗妙顕寺派。本尊は釈迦如来、十界曼荼羅。 ◆歴史年表 平安時代、嘉祥年間(848-851)、藤原基経は真言宗の極楽寺を創建(発願とも)した。宝塔寺の前身になる。 891年、基経が深草の山に葬られた。(『古今和歌集』僧都勝延) 899年、藤原基経の子・藤原時平が伽藍を完成させた。 鎌倉時代、1230年、建仁寺の道元が現在の境内の下付近にあったとみられる安養院に閑居する。 1307年/1308年/延慶年間(1308-1311)、住持・良桂は、日蓮宗の日像との法論に臨む。良桂は、論破され感服したため帰依し、日蓮宗に改宗した。以後、日像は同寺を拠点とし、石塔婆に法華経の首題を書刻し、京都の要衝地7か所に立てた1つになる。 南北朝時代、1342年、日像没後、寺は「鶴林院(かくりんいん)/鶴林院宝塔寺」と改名された。「常寂寺」と称したともいう。日像の遺言により、遺骸は妙顕寺より遷される。境内で荼毘に付され、その廟所になる。後に塔には、日蓮、日朗、日像の遺骨も納められ「御塔(みとう)」と呼ばれた。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により衰退する。 安土・桃山時代、1590年/天正年間(1573-1592)、第8世・日銀により再興された。妙顕寺の末寺となり、寺名も「常寂寺」より「宝塔寺」と改めた。本堂再興を発願したという。寺名の由来は、日像の書した法華題目を納める石塔が立てられ、京の七口に置かれたことによるともいう。 1591年、本堂工事が着工になる。 1593年、本堂内の日像木像が造像された。 1600年、開山堂が再建される。 江戸時代、1608年、現在の本堂が建てられた。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で、台所は西に傾き、戸・障子は外れ院代の部屋、庵は住居・雪隠2カ所が潰れる。(『京都地震実録』) 1864年、宝塔寺門前で、禁門の変(蛤御門の変)の戦端が開かれる。長州隊は直違橋通を北上中、大垣・彦根軍より発砲があり戦闘になる。 近代、1906年、多宝塔、総門が重要文化財指定になる。 現代、1984年、本堂が重要文化財指定になる。 2003年、平成の大修理が終わった。 ◆藤原 基経 平安時代前期の公卿・廷臣・藤原 基経(ふじわら-の-もとつね、836-891)。男性。幼名は手古、諡号は昭宣公、通称は堀河太政大臣。京都の生まれ。父・藤原長良、母・乙春(おとはる)(第58代・光孝天皇の外祖父・藤原総継の娘)の3男。叔父・藤原良房の養子になり、氏長者になった。851年、第55代・文徳天皇から加冠されて元服した。852年、蔵人、その後、左兵衛少尉、侍従、左兵衛佐、少納言を歴任した。858年、蔵人頭、播磨介、左近衛中将などを経て、864年、参議になる。866年、応天門の変で、父・良房と大伴氏、紀氏を排し、藤原氏政権の基礎を築く。従三位、中納言になる。868年、左大将、869年、按察使、870年、大納言、872年、正三位右大臣になった。876年、妹・高子が産んだ第57代・陽成天皇の践祚とともに摂政になる。880年、太政大臣に任じられた。事実上の人臣(臣下)最初の関白になる。883年頃から、陽成天皇と不和になり出仕せず、884年、時康親王を立て第58代・光孝天皇とした。事実上最初の関白になる。885年、光孝天皇に献進した「年中行事障子」は以後、宮廷行事の規範になった。887年、陽成天皇の没後、基経の意思により第59代・宇多天皇が嗣立される。基経は関白に任じた勅書に対し不満を持つ。橘広相の作成文に「阿衡(あこう)の任」とあり、古代中国の単なる名誉職の官名として、政務を怠業した。関白の権威を天皇に認めさせ、譲歩させて勅書を改めさせた。(「阿衡事件」)。888年、娘・温子が入内し、以後、天皇家に対する藤原氏の発言力が確立した。890年、病により関白を辞した。准三宮になる。56歳。 死後、越前国に封じられ、昭宣公の諡号を賜わる。藤原北家による摂関政治を確立した。菅原道真らと親交した。撰修『日本文徳天皇実録』。邸宅の堀河院、閑院(かんいん)を所有した。第54代・仁明天皇の笙の師だった。 墓は宇治陵(宇治市)に包括されている。 ◆藤原 時平 平安時代前期-中期の公卿・藤原 時平(ふじわら-の-ときひら/しへい、871-909)。男性。通称は本院大臣、中御門左大臣。父・太政大臣・藤原基経、母・人康親王(第54代・仁明皇子)の娘の長男。父の威光により、第58代・光孝天皇に重用された。886年、元服に際し光孝天皇自ら加冠役を務めた。正五位下。887年、従四位下、左近衛中将、蔵人頭になる。890年、従三位、891年、基経が没し参議になる。第59代・宇多天皇は、藤原氏の専権抑制のために菅原道真を抜擢した。892年、権中納言、897年、大納言、左大将、氏長者になる。第60代・醍醐天皇下で、899年、左大臣になり、「延喜の治」を推進した。右大臣に任じられた道真を排斥し、901年、道真を讒言(ざんげん、告げ口)により大宰権帥(だざいのごんのそち)に左遷する。902年、最初の荘園整理令など、律令制の再編強化のために諸法令を出し「延喜の治」を推進した。その後、政治的に失墜し、急逝した。著『時平草子』『外記蕃記(げきばんき)』など。39歳。 没後、正一位、太政大臣を追贈された。国史の編纂として『日本三代実録』『延喜式(えんぎしき)』の撰修に関与した。その死は道真怨霊の祟りとされ、子孫も転落し消滅した。 墓は宇治陵(宇治市)に包括されている。宇治陵35号陵は「時平塚」ともいう。 ◆日像 鎌倉時代中期-南北朝時代の日蓮宗の日像(にちぞう、1269-1342)。男性。肥後房、肥後阿闍梨。下総国(千葉県・ 茨城県)の生まれ。7歳で日蓮の六大弟子のひとり日朗に師事した。1275年、身延の日蓮の弟子になり、日蓮が経一丸と命名し本尊を授与する。1282年、日蓮没後、日朗に再び師事。北陸を経て1294年、入洛、日蓮の遺命により日蓮宗最初の京都弘通(ぐつう、布教)、宗義天奏(天皇への布教)を行う。松ヶ崎・歓喜寺(妙泉寺)、洛西・真経寺、深草・極楽寺(宝塔寺)を日蓮宗に改宗させた。町衆に信徒拡大し、一時の京都は「法華題目の巷」と呼ばれた。1307年頃、乙訓山崎付近で布教を行う。比叡山延暦寺などの圧力により、1307年、土佐配流、1308年、紀伊流罪、1321年、洛内追放と3度の弾圧と赦免「三黜三赦(さんちつさんしゃ)の法難」を受ける。1311年、妙顕寺を開創し、教団発展の礎を築く。深草・宝塔寺に葬られる。一門は四条にあったことから四条門流と呼ばれた。1358年、弟子・大覚の祈雨の功により菩薩号が贈られた。 宝塔寺(伏見区)境内参道途中に、開山日像の荼毘所跡がある。七面山山腹に葬られている。74歳。 ◆道元 鎌倉時代前期-中期の曹洞宗開祖・道元(どうげん、1200-1253)。男性。号は希玄(きげん)、字は仏法房、諡号は仏性伝東国師。父・内大臣源(土御門)通親、母・伊子(いし)(太政大臣・藤原[松殿]基房[もとふさ]の3女)。誕生地は、宇治木幡の松殿家山荘という。その後、久我の地に引き取られたとみられる。1203年、父を亡くす。1207年、母を亡くす。1208年、叔父・師家は、松殿家の養子に迎え入れようとするがそれを断る。1212年、母の弟・比叡山延暦寺の良観法印の庵に入り、横川般若谷、千光谷に住した。1213年、座主・公円のもとで菩薩戒を受ける。1214年、比叡山を下り、園城寺の母方縁者・公胤(こういん、47世長吏)の門を敲く。公胤の勧めにより、1217年、臨済宗の建仁寺に移り栄西、その高弟・明全に学ぶ。1223年、師・明全と共に宋に渡る。天童山・景徳寺で無際了派に学ぶ。杭州、台州を遍歴。1225年、明全が亡くなる。曹洞宗・長翁如浄に師事し曹洞禅を学んだ。1227年、如浄の法統を得て帰国、1228年、建仁寺に入る。建仁寺で日本初の坐禅儀『普勧坐禅儀』を書く。禅は釈迦の正法としたため、比叡山衆徒による迫害を受け、1230年、深草・安養院に閑居する。1233年、深草・極楽寺に修行道場の観音導利院(後の興聖宝林禅寺)を建立する。天台宗の圧力はやまず、1243年、越前に逃れ、1244年、大仏寺(後の永平寺)を開いた。1247年、鎌倉幕府執権・北条時頼に請われ下向、1252年、病になり、翌年、京都の俗弟子・覚念の邸で亡くなったという。 道元は、無限の修行を成仏の本質とする「修証一如」、坐禅に打ち込むことこそが最高の修行とする「只管打坐」(しかんたざ)などを唱えた。6篇の禅院での修道規則「永平清規」も定めた。仏法の正門は座禅にあるとした『正法眼蔵』95巻(1230-1252)を著した。54歳。 ◆伊良子 道牛 江戸時代前期-中期の医師・伊良子 道牛(いらこ-どうぎゅう、1672-1734) 。男性。名は好在、通称は助左衛門、号は見道、無逸。出羽山形/三河の生まれ。父・貞之助。父は大山光隆の家臣で後に浪人になり、肥後・細川家に仕官した。道牛も同行し、1686年、長崎に赴き、オランダ商館医・カスパル・シャムベルゲルの「カスパル流紅毛流外科」を学ぶ。後に漢方・蘭方折衷医になる。1696年、伏見(伏見銀座2丁目328-327)に移り開業した。大評判になり、「伏見の里に名高きものは藤の森に伊良子道斎」と里謡に歌われた。 ドイツのレンメリン著の解剖書『PINAX』(1667)を研究し、麻薬を使い外科手術の観血的手術をあみ出した。弟子に伊藤伴蔵、その門下に華岡青洲がいる。国学者・伊藤仁斎を私淑し、伊藤東涯と交流した。著「外科秘術摘録」など。64歳。 墓は当初、仙石谷墓地(伏見桃山)にあり、伊藤東涯の撰、書による墓碑銘が彫られていた。1895年、奈良鉄道敷設に伴い、行方不明になる。その後、墓は宝塔寺(塔頭・円妙院)(伏見区)に移された。宝塔寺墓地西南端、同家の墓の一角にある。 ◆伊良子 光顕 江戸時代中期-後期の医師・伊良子 光顕(いらこ-みつあき、 1737-1798)。男性。名は主膳、光顕、字は考伯、号は無荒堂。伏見の生まれ。父・伊良子好問。祖父の伊良子道牛が始めた伊良子派外科を継ぐ。1758年、伏見・平戸で男子刑屍の腑分を行う。山脇東洋、栗山孝庵に次ぐものだった。この時、大腸と小腸を初めて見分けている。1767年、『外科訓蒙図彙』を著した。1777年、典医、滝口武者に列し、後に長門守。1769年、『金創秘授外科訓蒙図彙』を著わした。63歳。 墓は伏見・宝塔寺(伏見区)にある。 ◆山本 亡羊 江戸時代中期-後期の本草家・医師・山本 亡羊(やまもと-ぼうよう、1778-1859)。男性。名は世孺(せいじゅ)、字は仲直、通称は永吉。京都の生まれ。父・封山。父に儒学、医学を学ぶ。16歳より小野蘭山の衆芳軒に入り本草学を学ぶ。幕命により蘭山が江戸に移ると、書簡を通じて教えを請う。1810年、蘭山没後、本草学界の中心になる。同年以降、物産会を開き、資料の交換も行う。1819年、講堂を構えた。1823年、幕府に抱えられたドイツのシーボルトと知識を交わした。自宅で医業を開き、毎月、読書室で教えた。薬草園(2000㎡)を開き、動植物、鉱物の標本を数万点集めた。著作に「百品考」「救荒本草記聞」など。545人の門弟があったという。82歳。 墓は宝塔寺(伏見区)にある。 ◆山本 章夫 江戸時代後期-近代の本草学者・写生画家・山本 章夫(やまもと-あきお、1827-1903)。男性。号を渓愚・渓山。京都の生れ。父・山本亡羊の6男。父に経史、詩文、本草学を学ぶ。絵は浦生竹山に習う。20歳より諸国で写生を行う。近代以降、本草学の再興をした。第122代・明治天皇に進講、久邇宮・賀陽宮の侍講。1885年、本草研究会の聚芳社(後の京都本草会、京都博物会)を創立し、毎年、物産会を催した。20余年をかけ、4000種を採録した彩色写生図『本草動植物鉱物魚介類写生帖』41帖を著す。77歳。 墓は宝塔寺(伏見区)にある。 ◆本尊 本堂に本尊「釈迦如来」、その左右に「日像木像」、「日蓮木像」を安置している。 ◆安養院・極楽寺 安養院は極楽寺旧跡という。また、別院ともいう。 極楽寺は、宝塔寺付近にあったとみられている。平安時代前期-中期の昌泰年間(898-901)、左大臣・藤原時平が父・藤原基経の遺志を継いで建立したという。以後、藤原家菩提寺になる。後に定額寺になる。室町時代後期、1468年に十三重塔が倒壊する。室町時代中期以降に廃絶したとみられている。やがて安養院も衰微した。 極楽寺について伝承がある。第54代・仁明天皇が行幸した際に、大切な琴の爪を失う。供の者と、幼い昭宣(藤原基経)も探すように命じられた。昭宣は、爪が見つかるように念じ、見つかればその地に寺を建立するとした。爪は、深草で見つかったため極楽寺を発願したという。(『大鏡』) 現在、法燈は、欣浄寺(伏見区)に引き継がれている。 ◆建築 ◈ 「本堂」(重文)は、江戸時代前期、1608年の建立による。本格的な日蓮宗本堂としては京都最古という。日像の木像が安置されている。7間四方、3間の向拝付、入母屋造。 ◈ 「多宝塔(塔婆)」(重文)は、少なくとも室町時代中期、1438年以前の建立とみられている。京都市に現存する多宝塔の中でも最古のものとされる。屋根瓦は、特徴的な「行基葺」になる。丸瓦の瓦の継ぎ目に瓦の厚さ分の段差が残されており、独特の様式美になる。本瓦葺きの場合には、重ねしろ(玉縁)を取るため、継ぎ目に段差が生じない。行基葺は、飛鳥時代-奈良時代に行われ、それ以後の例はほとんどない。方3間、本瓦葺。 ◈ 「総門」(重文)は、室町時代中期に建立された。近代、1938年に修理が施された。四脚門、切妻造、杮(こけら)葺。 ◈ 「仁王門」は、江戸時代中期、1711年に18世・日実上人の代に再興された。松平紀伊守信庸の寄進による。江戸時代前期、1670年・現代、2000年に丹塗、天井画が復元され、250枚の牡丹の花が描かれている。 ◈ 「鼓楼」は、安土・桃山時代、1600年/1692年に創建された。江戸時代中期、1777年に修理、現代、1985年に葺き替え、2003年に張替された。 ◆七面宮 境内の東、七面山山上に、七面大明神(七面天女)を祀る七面宮(七面社)がある。江戸時代前期、1666年の建立による。かつては宝塔寺の鎮守社だった。本地の吉祥天女を祀る。 七面大明神とは、釈尊の応化身であり、法華信仰の守護のために、身延山の西の七面山の頂に、鬼門封じのために垂迹示現した吉祥天という。 瑞光寺開祖・元政によれば、鎌倉時代中期、建治年間(1275-1277)、身延山で法華経を説く日蓮の前に、参詣者に混じりね若く美しい女が現れた。日蓮は正体を見抜き、本当の姿を見せよと言う。女は、一滴の水さえあればという。日蓮が、傍らの花瓶の水を与えると、女はたちまち龍身と化した。龍蛇は再び女の姿に戻り、釈尊の仰せに従い、法華経守護のために現れたといい、七面山の方に消えたという。 奉納されている尊像は、江戸時代前期、1666年、11世・日性の時のものという。青木東庵(金元澄)作、元政により奉納、その後、さらに大きい像が奉安された。 ◆千佛堂鬼子母神千体仏 千佛堂鬼子母神千体仏は、土製の千体仏を祀る。江戸時代前期、1647年に、10世・演法院日遄により建立された。鳴滝三宝寺の開山であり仏師であった中正院日護が木彫りの鬼子母神と十羅刹神10体を寺に贈り、千子眷属として千体の鬼子母神を作り祀ったという。 ◆源氏物語 『源氏物語』第33帖「藤裏葉」巻に極楽寺として登場する。藤原一族の菩提寺の極楽寺で、頭中将は母・大宮の一周忌を行った。法要の後、桜舞う境内で光源氏の息子・夕霧は、頭中将の娘・雲居雁(くもいのかり)との婚姻を許された。三回忌法会も行われた。 ◆遺跡 総門脇に、平安時代の旧極楽寺の伽藍石が残されている。本堂解体修理の際に、この礎石が使われていたことがわかった。円座(直径70㎝)、ダボ(直径16㎝、高さ3㎝)があり、奈良時代-平安時代初期の礎石とされる。極楽寺、嘉祥寺遺構の転用とみられている。 参道途中に、開山日像の荼毘所蹟がある。 ◆秋山自雲塚 秋山自雲塚がある。 秋山自雲神霊は、江戸の浅草玉姫町・日蓮宗の本性寺の境内神だった。江戸時代中期、1744年、新川の酒問屋・岡田孫右衛門の手代である善兵衛は、痔疾に苦しみ亡くなる。生前の善兵衛は、自らが病に悩んだため、同じく苦しむ人々の救済を誓った。 死後、秋山自雲神霊として各所の日蓮宗の寺に祀られた。痔病のみならず、腰から下の病平癒の信仰を集めた。 ◆極楽寺町 境内の南西に残る深草極楽寺町(ごくらくじ-ちょう)の町名は、前身の極楽寺に由来している。極楽寺の多くは浄土宗、浄土真宗の寺の中で、真言宗は珍しいという。 室町時代以来、極楽寺村と呼称されたともいう。近代、1922年に極楽寺町になった。 ◆虎石 東大谷の祖廟(東山区)には、石墳上に親鸞遺愛という「虎石」を置いている。形が虎に似ていることから名付けられた。 かつて、善法坊(中京区馬場押小路下る虎石町、真宗大谷派・法泉寺)境内には法泉があったという。親鸞が坊に止宿した際に、井戸を掘ると清水が湧いた。水底に不思議な石がある。石を引き揚げると、虎が臥した形に似ており、雌雄の文も鮮明だった。親鸞は「虎石」と名付け、深く愛した。親鸞が亡くなった時、石は哀しい声を出した。また、涙を流したという。人々は奇異に思い、虎石の名が広まった。町名も虎石町(中京区)に改められた。 後に虎石は、豊臣秀吉により伏見城(伏見区)に移され、さらに深草の宝塔寺(伏見区)を経て、東大谷祖廟(東山区)に移されたという。(『法泉寺略縁起』『拾遺都名所図会』) ◆墓 ◈藤原基経の供養塔「昭宣塚」(1941)が立つ。 ◈日像の像尊本廟がある。 ◈安土桃山時代-江戸時代前期の武将・平野長康(1559-1628)夫妻の墓がある。賤ヶ岳の七本槍の1人になる。 ◈江戸時代初期の儒学者・三宅寄斉、江戸時代の医師で本草家(薬草学)・山本亡羊(1778-1859)、カスパル流外科・伊良子道牛(1671-1734)、2代・好問、3代・光顕など伊良子家の墓がある。 ◈肺病治療の名医といわれた宗有と妻・妙正の墓(宗有・妙正夫婦塚)がある。墓前に朴木の塔婆を上げ、読経後塔婆の灰を飲むと治るとの信仰がある。俗説としては、おさん、茂兵衛の墓ともいう。 ◈大丸の下村一族の墓がある。江戸時代、大丸に従事した人々の墓は、企業墓の原型といわれている。 ◈秋山自雲の塚がある。 ◈江戸時代前期の宮本武蔵の養子・宮本伊織(みやもと-いおり、1612-1678)の墓がある。播磨国に生まれた。1626年、播州明石藩主・小笠原忠真(当時忠政)の近習に出仕、出頭人、執政職(家老)になる。豊前小倉藩へ国替、島原の乱(1638)の戦功により筆頭家老になる。 ◈塔頭・霊光寺には、立本寺第21世・日審上人像を安置する廟所がある。さらに、2代目将棋名人・大橋宗桂(1576-1654)、江戸時代末期の棋聖・天野宗歩(1816-1859、大橋宗古)の墓がある。墓碑は、将棋の駒型で裏面に宗桂は「桂馬」、宗歩は「歩」と刻してある。 ◆年間行事 除夜の鐘(0 :00より鐘撞ができる。)(12月31日)。 ❊年間行事は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都 道元禅師を歩く』、『京都の地名検証』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『日本の名僧』、『増補版 京の医史跡探訪』、『京都隠れた史跡100選』、『伏見学ことはじめ』、『紫式部と平安の都』 、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都の歴史災害』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|